中国参与全球价值链的环境效应分析

2019-08-15吕越吕云龙

吕越 吕云龙

摘要 本文基于WIOD数据库刻画了2001—2009年间我国14个工业行业与全球38个主要国家间的价值链嵌入度和贸易隐含碳排放程度,并实证研究了我国全球价值链嵌入对碳排放的影响。研究发现:首先,全球价值链嵌入会显著减少工业行业的贸易隐含碳排放,但是参与价值链会加剧污染密集型行业的贸易隐含碳排放量。同时,外商直接投资并没有通过参与国际分工给中国的环境造成恶化效应,反而促进了环境的改善。此外,全球价值链嵌入对技术密集型行业的环境改善效应更强。其次,分位数回归发现随着价值链嵌入程度提高,全球价值链嵌入对环境污染的改善效应表现得更为突出。最后,全球价值链嵌入对环境的改善效应主要来源于全球价值链前向嵌入的积极作用,全球价值链后向嵌入则会提高行业的贸易隐含碳排放。也就是说,提高中国中间品间接出口的比重将有利于环境质量的改善,但国内增加值率的下降将恶化我国的环境状况。

关键词 全球价值链;碳排放;投入产出模型;环境效应

中图分类号 F205文献标识码 A文章编号 1002-2104(2019)07-0091-10DOI:10.12062/cpre.20181019

随着全球价值链(Global Value Chains,简称GVC)在各国之间不断延展细化,国际分工与贸易的新体系得以重塑[1-2](Gereffi;Humphrey and Schmitz)。与之相伴随的是,发展中国家在嵌入以发达国家为主导的全球价值链体系时,因为资源禀赋和资源配置的客观条件,在经济发展起始阶段承接的是高污染和高能耗的生产任务,引发了愈来愈严峻的环境污染问题。根据经典的“环境库兹涅茨曲线”假说,一国处于经济增长上升期向平稳期转型时,往往会导致环境恶化程度加剧。作为全球的贸易第一大国和“世界工厂”,中国在全球价值链分工体系中扮演了不可或缺的角色,同时也正经历从高速经济增长过渡到稳速发展阶段和面临日趋突出的环境问题。那么,积极融入全球价值链分工体系对全球环境造成了什么样的影响,部分国家鼓吹“中国增长威胁论”中的“环境污染威胁”是否存在,这些问题都要求我们以更加科学的角度去研究全球价值链参与对于污染的实际影响,其中最为重要的是如何通过理论性的研究提供更为直接的证据,这是本文的研究重点。

1 文献综述

在研究环境问题上,碳排放是客观描述环境问题的最为科学的指标之一。同时,碳排放一直是国际组织和各国政府检测的重点。根据英国《卫报》2016年4月的报道,由于碳排放导致的气候变暖会引发全球金融资产2.5万亿美元损失(约合16.18万亿元)。这也是为什么那么多全球顶级跨国公司,如苹果、星巴克等,不惜每年花费重金实时检测其产品的碳足迹并发布网络的原因。目前,中国已是世界上碳排放量最大的国家,占全球总量的25%(《哈佛中国碳排放报告 2015》)。伦敦政治经济学院(LSE)发布的一份研究报告称,中国温室气体排放量或将于2025年达到峰值,提前5 a完成目标。所有的这些声音,都对中国经济转型升级带来了极大的国际舆论压力,更有甚者提出针对中国的“环境威胁论”,认为中国的高速增长是导致全球环境恶化的重要原因。因此,探究中国参与全球价值链的环境效应问题不仅是中国自身经济可持续发展的需要,更有助于澄清在“中国威胁论”大行其道的今天对中国贸易模式的“误解”和缓解中国在贸易战中的被动局面。

全球价值链新型国际分工体系带来了生产率升级[3]、技术创新[4]以及贸易政策调整[5],但同时也伴随着诸如环境问题在内的潜在风险。现有研究主要从国际贸易的角度考察了全球化的环境效应[6-11]。新近的研究中,学者们开始从全球价值链的视角重新审视全球化的环境效应问题,大体可分为三类:①基于投入产出模型分析的考察,如Meng et al.[12]和彭水军等[13]基于世界投入产出库(World Input-Output Database,简称WIOD)采用投入产出模型测算了生产和贸易的碳排放。②考察跨国公司的全球布局与环境效应,如Arce et al.[14],Tambunlertchai et al.[15]以及盛斌和吕越[16]分别对泰国和中国外商直接投资的环境效应进行了评估。③采用面板数据和简单的价值链测度指标的回归分析,如张少华和陈浪南[17]以及王玉燕等[18]。然而,上述研究仍然存在可以突破的空间,如价值链的内涵——跨国公司类研究仅考虑了投资,没有涵盖全球价值链嵌入的另一重要形式贸易问题;指标构建的准确性——面板回归分析对价值链指标的界定方法过于简单;缺乏影响机制分析——单纯的投入产出分析无法对碳排放的影响机制进行考察。因此,我们将在现有研究基础上,采用投入产出分析和回归分析相结合的思路,将基于世界投入产出数据库(WIOD)测算的核心指标与中国工业行业数据进行匹配,从而深入评析中国参与全球价值链的环境效应及影响机制。

我们认为发展中国家嵌入全球价值链对环境的影响存在多种机制,最终的总效应取决于各种机制的交互作用。本文分析的影响机制,具体体现在以下三个方面:①技术效应。嵌入全球价值链会使得企业通过规模经济、中间投入品多样性和质量改善等[3],带动嵌入价值链产业的技术进步,包括环保技术的进步,从而减少了嵌入国的污染排放。②竞争效应。为了进入发达国家市场,发展中国家企业会尽可能将其生产的产品满足发达国家较高的能源使用和环保标准要求,从而会激励本国企业提高能源使用效率和环保投入[18],降低了发展中国家的碳排放量。③俘获效应。发展中国家在嵌入全球价值链时很容易遭受来自处于价值链主导地位—发达国家的“低端锁定”,造成发展中国家的技术进步陷入“捕获式困境”[4],更为严重的是使本国产业由于发达国家跨国公司的“低端锁定”效应而被束缚在一些低附加值、高污染的全球价值链生产环节,加剧了贸易隐含碳排放的增加。

本文在考察全球价值链嵌入对贸易碳排放影响的时候,主要围绕三个重要的研究要点展开:首先是对全球价值链嵌入程度的测算;其次是将现有行业层面的碳排放数据对接到不同出口目标国,从而分解出贸易隐含碳排放的国家-行业维度影响;最后是使用環境指标和价值链指标对其内在影响机制的分析。现有研究虽然在上述三个方面都进行了部分探索,但仍然没有任何一个研究将上述三个问题放入同一框架下进行研究。

基于以上讨论,我们的研究具有以下创新意义:首先,全球价值链的分工模式对传统的贸易总流量统计方式和出口的二元边际分析提出了挑战。不少学者指出总贸易的统计方式扭曲了人们对国际贸易格局和一国贸易发展程度的认知,造成“所见非所得”[19-20]。因此,有必要基于增加值贸易的视角,对全球化的环境效应进行重新的评估,才能更准确地识别价值链的福利效应。我们在Wang et al.[21]的基础上,测算了中国14个制造业与全球38个国家间的价值链嵌入度,从而为深入剖析价值链嵌入的环境效应提供了可能。其次,本文基于WIOD世界投入产出表,将已有的产业维度投入产出分析扩展到了产业-国家维度,分解出2001—2009年中国14个制造业行业与全球38个国家间的贸易隐含碳排放数据,从而能更好地界定特定污染的国别特征。进一步的,我們将投入产出分析与回归分析进行结合,运用WIOD测算的关键指标与中国工业行业的数据进行匹配,从而得以剖析GVC对污染的影响效应和内在机制。此外,本文对不同污染程度行业、不同贸易目标国发展水平等因素对价值链嵌入的环境效应进行了异质性讨论。最后,基于不同嵌入模式分析了价值链嵌入的环境效应。从现实意义来看,不仅有利于更好地评估中国贸易模式的福利效应,更有助于理解当前国际贸易中的重要争论,如“中国环境威胁论”等。

2 理论模型

(2)技术水平A。王红领等[22]指出:作为发展中国家的中国,实现产业升级和技术进步的途径主要有:自主创新和引进外资先进技术。其中对于后者参与全球价值链会带来重要的技术溢出效应,从而激励其他企业的技术创新或效率升级[3,23]。因此我们得到加总的行业技术水平的表达式:

由于参与全球价值链的积极技术效应虽已为一些文献所验证,但进一步强调,发展中国家参与全球价值链是否获得积极的技术外溢效应,很大程度上取决于发展中国家的价值链参与模式。当产业主要采用前向价值链嵌入模式时,为了使本国中间投入在国际市场上更有竞争力,通常会实行更为严格的环保标准,从而有利于污染排放减少。根据UNCATD[24]的报告,与跨国公司建立合作关系的一级供应商施行企业社会责任准则(CSR)的比率达82%,远高于一般的发展中国家企业。当产业采用后向价值链嵌入模式时,容易受到发达国家的“俘获效应”,导致生产率改善效果的无法发挥,从而加剧环境恶化[25-26]。基于此,我们得到了本文的主要假说:

假说1:当参与全球价值链产生积极的技术外溢效应时,价值链嵌入水平的提高会减少行业的污染排放。

假说2:当发展中国家采用前向价值链嵌入时,会通过积极的技术外溢效应减少产业的污染排放。

假说3:当发展中国家采用后向价值链嵌入时,会囿于发达国家的技术“俘获效应”加剧产业的污染排放。

3 关键指标构建说明

3.1 基于行业-国家维度的贸易隐含碳排放测算

计算贸易隐含碳的方法主要有两种,一是单区域投入产出模型,另一种是多区域投入产出模型。由于多区域投入产出模型能更完整准确地反映全球贸易隐含碳[27],因此本文将基于多区域投入产出模型,采用WIOD提供的世界投入产出表来计算贸易隐含碳排放。假设有C个国家N个部门,部门生产的产品既可以作为中间投入品,又可以作为本国或者外国的最终消费品,基于多区域投入产出模型可以得到:

其中,Fr表示r国家各部门碳排放强度,Fr^表示以向量Fr为对角线元素的方阵。根据Johnson and Noguera[28]、Meng et al.[12],r国家向m国家的贸易隐含碳为:

其中,EX_Frm为含有N个元素的列向量,第i个元素表示r国家i行业向m国家的贸易隐含碳。

3.2 基于行业-国家维度的价值链指标测算

Hummels et al.[29]开创了关于垂直贸易和增加值贸易的研究,认为垂直贸易是国际生产分割的结果,他们提出了“垂直专业化指数”(出口产品中的进口投入品价值)来衡量一国生产的垂直专业化程度。该方法基于两个关键假设:①假设用于国内生产和用于出口的进口投入品的比例相同;②进口投入品价值完全来源于国外。但是这两个假设存在局限性,如果一国加工贸易出口比重较大,那么第一个假设不成立。当出口中间品国家数量大于1时,第二个假设不成立[30]。Koopman et al.[31]放松了第一个假设,分别估算了用于国内生产和出口的投入产出系数。Koopman et al.[31]将现有文献中的测算指标统一到一个分析框架下,将一国的总出口分解为不同来源国的增加值和重复计算项。Wang et al.[21]将总出口的分解进一步扩展到了双边行业层面。

基于以上增加值分解框架,Koopman et al.[19]构建了全球价值链嵌入程度指标:

其中,m表示国家,i表示行业,Emi表示m国i行业的出口额,FVmi表示m国i行业出口中包含的国外增加值,IVmi表示m国i行业向第三国间接增加值出口。GVCmi表示m国i行业全球价值链嵌入程度。

为了得到FVmi和IVmi,需要对出口额进行分解,根据Koopman et al.[30]将一国的总出口可以分解为五个部分:

其中,Vm表示m国的增加值率,Amr表示直接消耗系数矩阵,Bmm表示完全消耗系数矩阵。式中(1)表示被直接进口国吸收的增加值,(2)表示包含在中间品出口中用于进口国生产国内产品的m国增加值,(3)表示表示包含在中间品出口中用于生产第三国产品的m国增加值,(4)表示返回增加值,(5)表示出口中包含的国外增加值。

本文的贸易隐含碳为国家行业—国家层面数据,因此我们进一步将国家行业层面的价值链嵌入度指数扩展到国家行业-国家维度,具体公式为:

其中,m和r表示国家,i表示行业,Emir表示m国i行业向r国的出口额,FVmir表示m国i行业向r国出口中包含的国外增加值,IVmir表示m国i行业向r国间接增加值出口。GVC_participationmir表示m国i行业在r国价值链中的嵌入程度。为了计算国家行业-国家维度的价值链嵌入指标,本文根据Wang et al[21].对双边贸易流量进行分解:

其中,(1)表示被直接进口国r吸收的增加值,(2)表示包含在中间品出口中用于进口国r生产国内产品的m国增加值,(3)表示包含在中间品出口中用于生产第三国s产品的m国增加值,(4)表示返回增加值,(5)表示出口中包含的国外增加值。

基于前述分析,我们最关心的是中国参与全球价值链与环境污染的统计关系。因此,我们通过散点图的形式来描绘核心指标测算结果之间的线性关系,如图1所示,图中的点为中国工业行业与其他国家的贸易隐含碳排放和价值链嵌入度,简单的拟合曲线表明,中国的全球价值链嵌入与污染排放之间具有显著的负向关系,也就是说中国参与全球价值链会降低碳排放。这为我们后续的研究提供了较为直观的经验证据。

4 计量方程设定、变量与数据

4.1 计量方程设定

基于前述理论框架,我们设定如下计量方程用以检验中国参与全球价值链的环境效应:

其中,lnco2ijt代表t时间中国行业i到国家j的贸易隐含碳排放,GVCijt为t时间中国行业i在国家j的价值链嵌入度,Zijt代表了控制变量,包含了行业研发、行业人均资本存量和行业外资进入强度等等。ηi、δj和φt分别代表行业、国家和时间固定效应,μijt为误差项。

4.2 变量解释

本文被解释变量为行业贸易隐含碳排放量,我们采用WIOD数据库提供的中国各行业碳排放数据,运用Wang et al.[21]的增加值贸易分解技术,将碳排放指标拓展为中国各行业到各个国家的排放数据,从而形成本文研究所需的定制数据。核心解释变量为:全球价值链嵌入度。后续的扩展型分析中,我们还会继续考虑价值链嵌入的模式,因此进一步将价值链嵌入分为前向嵌入和后向嵌入两个指标。上述指标均在Wang et al.[21]的行业增加值贸易分解基础上拓展为中国各个行业到国家维度的指标。

此外,我们还控制了其他可能的影响因素包括:①行业贸易规模(lnva)。行业贸易额可以通过规模效应影响到贸易隐含碳排放,本文用增加值贸易额来表示行业贸易规模,根据Wang et al.[21]对行业出口额进行分解,得到了行业增加值贸易额,数据来源于WIOD数据库。②行业全要素生产率(lntfp)。技术进步能够降低经济增长与能源消费之间的弹性关系,提高节能率,减少碳排放[10]。本文采用索洛残差法[32-33]计算中国工业行业的全要素生产率,数据来源于WIOD数据库。③行业人均资本存量(lnkl)。依据雷布津斯基定理,人均资本存量的变动将影响工业行业的产出结构,进而影响到资源消耗和污染排放。我们采用工业行业固定资产净值年平均余额来表示资本存量,以全行业从业人数来表示劳动力人数,数据来源于WIOD数据库。④行业研发强度(research)。研发投入越多代表该行业的科研创新投入越大,包括增加对环保技术的研发投入、购置更有利于环境清洁的中间设备和原材料等,从而降低污染排放[16]。选取工业行业的科研创新经费支出占全行业工业增加值比重来衡量该指标,研发数据来自《中国科技统计年鉴》。⑤行业外资进入强度(fdi)。外国直接投资(FDI)会通过产业转移、技术溢出等影响到贸易隐含碳排放[34]。本文采用外资企业的增加值占总增加值的比重来表示工业行业外资实际进入的程度,数据来自《中国工业经济统计年鉴》和国家统计局官方网站。⑥贸易国化学能源消耗占比(ffec)。贸易国化学能源消耗占比反映了一国的能源消耗结构,而能源消耗结构会影响到贸易隐含碳排放。本文用煤炭、石油等能源消耗的比重来表示,数据来源于WDI数据库。⑦贸易国能源使用密集度(egdp)。贸易国的能源使用效率会直接影响到贸易隐含碳排放。使用单位GDP的能源消耗来表示,数据来源于WDI数据库。

4.3 数据说明

本文涉及的行业-国家维度价值链指标、污染指标测算过程中使用的数据均来自世界投入产出数据库(WIOD)。我们选取了WIOD 中2001—2009年,包含了中国的13 个制造业同41 个经济体(27 个欧盟成员国、其他13 个主要国家或地区和“世界其他地区”)的行业-国家维度数据。由于数据缺失和样本匹配的需要,我们最终采用了13个制造业和38个经济体的数据,最终保留的样本量为4 662个。此外,其他反映行业特征的数据来自《中国科技统计年鉴》《中国固定资产投资统计年鉴》和《中国工业经济统计年鉴》,这些年鉴是国民经济行业分类,与WIOD行业分类存在一定的差异,本文运用行业名称进行对照。

5 计量结果分析

5.1 基准模型分析

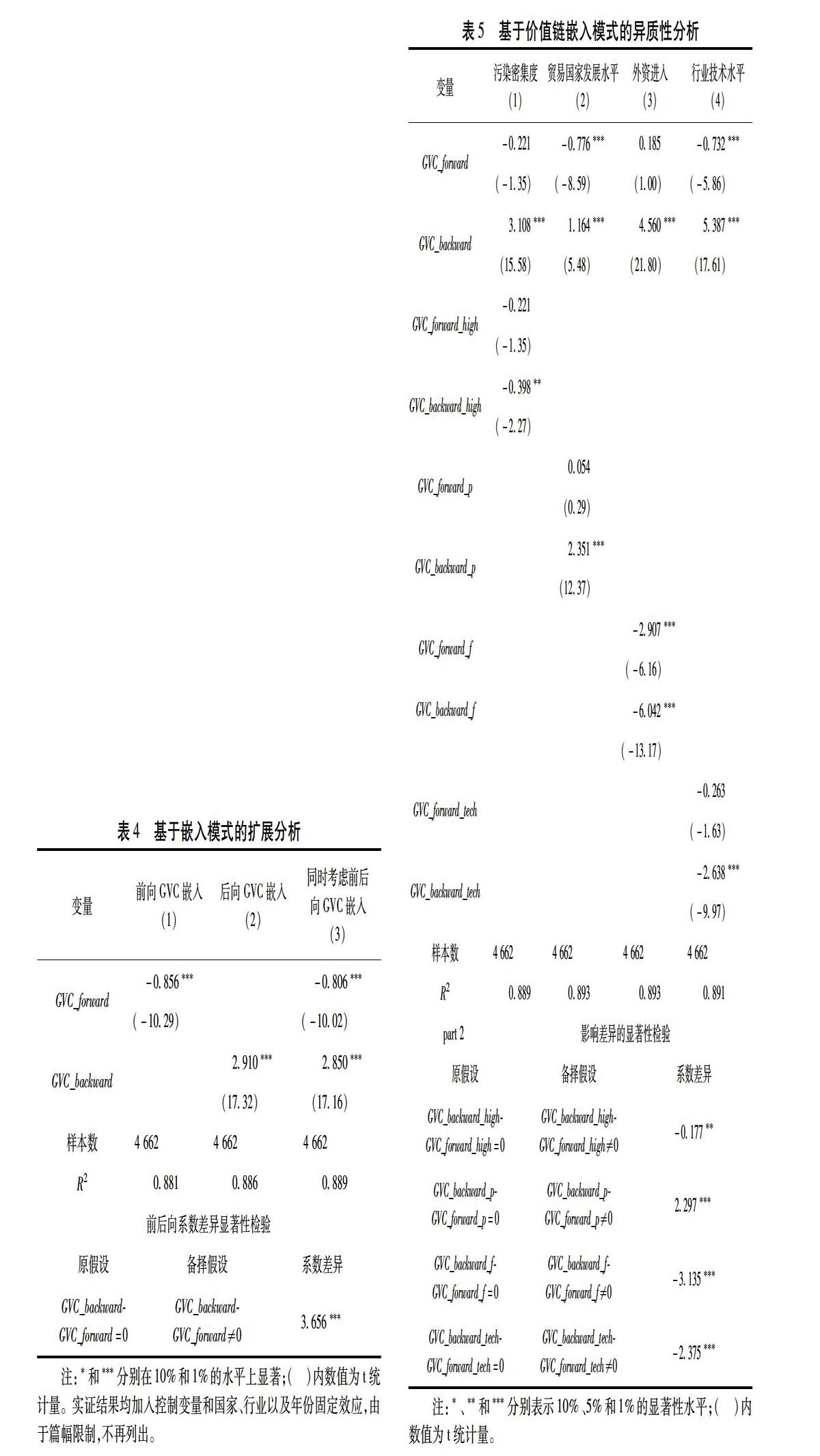

表1为基准回归结果,其中(1)~(3)为混合最小二乘、固定效应和随机效应回归结果,根据Breusch-Pagan LM检验和Hausman检验结果,固定效应模型优于随机效应模型和混合最小二乘。固定效应模型的回归结果显示,全球价值链嵌入對环境的综合效应是负向的,并且在1%的水平上显著,说明全球价值链嵌入会改善环境质量。全球价值链嵌入水平每提高一个标准差,可以使贸易隐含碳排放降低2.15%。以中国与美国和比利时的价值链贸易为例,中国跟美国的贸易是价值链参与程度较低的贸易关系,参与程度为0.247(第一分位数),中国跟比利时的贸易是价值链参与程度最高的贸易关系,参与程度为0.482(第三分位数),比美国高出93.2%。根据估计结果(3)的系数,可以得出价值链嵌入程度的差异会导致中国与比利时的贸易少于中国与美国的贸易污染排放达13.5%,这一数值解释了中比和中美贸易污染实际排放差距的46.6%。因此,可以认为,价值链嵌入对中国污染排放的影响具有较高的经济显著性。

行业贸易规模对贸易隐含碳排放量产生了显著的正向影响,行业增加值贸易额的不断扩大产生的规模效应会带来更多贸易隐含碳排放。全要素生产率的提高则显著地降低了贸易隐含碳排放量。行业人均资本存量与贸易隐含碳排放量显著负相关,说明行业的资本投资有利于节能减排[11]。研发对贸易隐含碳排放量产生了显著的负向影响,研发能够通过技术改善效应降低贸易隐含碳排放量。外商直接投资有利于减少贸易隐含碳排放,原因在于外商直接投资通过技术引进和扩散带来的正向技术效应超过了负向的规模和结构效应[16]。贸易国化学能源消耗占比和能源使用密集度的增加会提高贸易隐含碳排放。

此外,考虑到已有文献曾使用单位产出的碳排放作为行业污染的代理指标[10-11],我们将回归过程的因变量换成单位出口隐含的碳排放量即隐含碳排放密集度,并对此进行再回归,结果见表1第(4)列。全球价值链嵌入对贸易隐含碳排放密集度的影响与前述分析一致,并且在1%水平上显著,即全球价值链嵌入会降低贸易隐含碳排放的密集度。

尽管在上述分析中,本文已加入了主要影响贸易隐含碳排放量的因素,但仍然可能存在潜在的内生性问题会导致回归方程的估计结果不一致。为了解决可能存在的内生性问题,本文应用系统GMM方法对上述模型进行再估计,回归结果列于表1第(5)列。根据Hansen检验的结果,接受了工具变量不存在过度识别的原假设,即表明GMM 估计的工具选择是有效的。同时,AR(2)检验结果显示,系统GMM估计接受了模型不存在二阶序列自相关的原假设,因此系统GMM的估计量是一致的。估计结果显示,全球价值链嵌入会显著降低贸易隐含碳排放。

5.2 异质性分析

5.2.1 基于产业污染密集度的分析

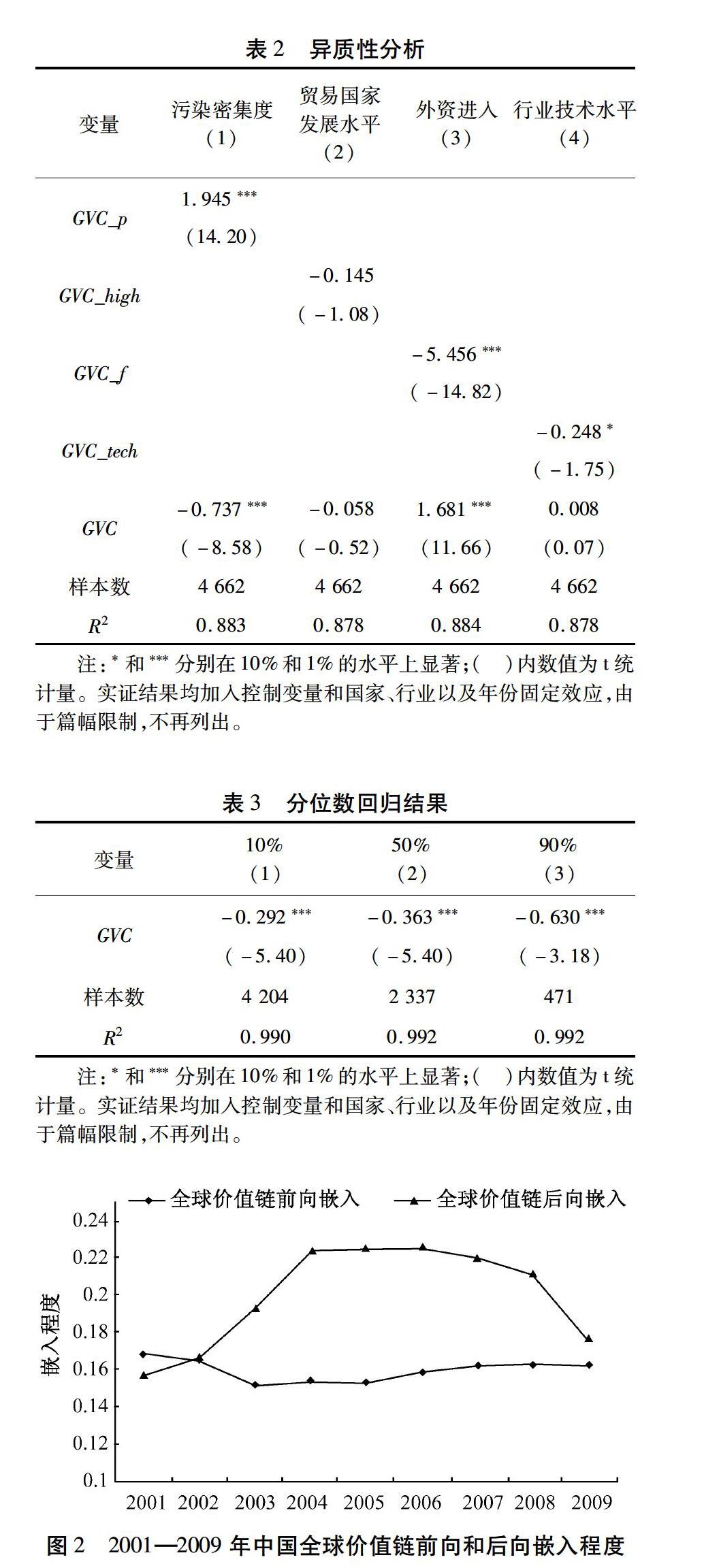

由于发展中国家的环境规制水平较低,发达国家会将高污染密集度的产业或分工环节外包给发展中国家,使得污染密集度较高的产业更容易被“捕获”后向嵌入全球价值链,导致更多的贸易隐含碳排放。因此,对于污染密集型行业,全球价值链嵌入可能会导致环境的负面效应。Busse[35]根据美国各行业的相对污染治理成本对污染行业进行了划分,将相对污染治理成本所占比重超过1.8%的行业确定为污染行业,本文根据Busse[35]对污染行业的分类标准,将WIOD行业中纸制品和印刷出版(c7)、焦炭炼油与核燃料制品业(c8)、化工及化学制品业(c9)、其它非金属矿物制品业(c11)、金属制品与合金制品业(c12)确定为污染密集型行业(if_p=1),其他行业则为非污染密集型行业(if_p=0)。表2第(1)列的估计结果显示,相对于非污染密集型行业,全球价值链嵌入对污染密集型行业的环境恶化效应更为突出,单位标准差的价值链嵌入水平变动,会导致碳排放增加14%,这表明全球价值链嵌入会加剧污染密集型行业的贸易隐含碳排放量。

5.2.2 基于贸易国家发展水平的分析

Arce et al.[14]认为全球价值链上不同国家能源和环境密集度的差异会影响到环境,即嵌入到不同发展水平国家的分工体系中对环境的影响存在差异。本文根据WDI数据库按照各个国家收入进行国家类型分组的方法,将样本国家分为两组,一组为高收入国家(if_h=1),一组为低收入国家(if_h=0)。为了分析嵌入不同发展水平国家的分工体系对贸易隐含碳排放的影响效应,本文在基准回归模型中加入了全球价值链嵌入与是否高收入国家的交互项,回归结果如表2第(2)列,价值链嵌入高收入国家的环境效应在统计上并不显著,可能原因是没有区分价值链嵌入模式,因此在后文会有进一步的分析。

5.2.3 基于行业外资进入水平的分析

传统的贸易理论认为,为了降低实施较高环境标准所带来的成本和费用,发达国家的企业会将污染产业通过外商直接投资(FDI)转移到环境规制和污染治理成本较低的发展中国家,从而会导致发展中国家环境的恶化[34],故我们在回归方程中加入外商直接投资与全球价值链嵌入的交互项,结果见表2第(3)列,交互项系数均为负,且都通过了1%的显著性水平检验,表明外商直接投资并没有通过参与国际分工给中国的环境造成恶化效应,反而促进了环境的改善。

5.2.4 基于行业技术水平的分析

由于行业技术属性以及行业技术吸收能力的不同,不同技术水平行业在参与全球价值链时获得的效率提升也存在差异。吕越和吕云龙[36]发现参与全球价值链会显著促进技术密集型行业的效率改善,因而会进一步减少技术密集型行业的污染排放。为了验证以上假说,我们将行业分为技术密集型行业和非技术密集型行业,根据OECD的分类标准,技术密集型行业包括化工及化学制品业(c9)、机械设备制造业(c13)、电子和光学设备制造业(c14)和交通运输设备制造业(c15)、焦炭炼油与核燃料制品业(c8)、塑料和橡胶制品业(c10)、其它非金属矿物制品业(c11)和金属制品与合金制品业(c12)。非技术密集型行业包括食品、饮料与烟草(c3)、纺织与纺织品(c4)、皮革与制鞋(c5)、木材及木制品(c6)、纸制品和印刷出版(c7)和其它制造业和回收业(c16)。在方程(1)中加入了技术密集型行业虚拟变量与价值链嵌入的交叉项,回归结果见表2第(4)列,交叉项的系数显著为负,说明全球价值链嵌入对技术密集型行业的环境改善效應更强。

5.2.5 分位数回归

由于基础回归是基于样本均值的分析,我们将进一步考察在不同的样本选取中本文的核心假说是否依旧显著成立。因此,我们将样本根据全球价值链嵌入度划分了10%、50%和90%的3个分位数样本,对基础模型进行再估计,结果列于表3第(1)~(3)列,结果均支持本文的核心结论,且在1%的水平上显著。同时,值得注意的是,价值链嵌入的环境效应在总体上呈现出在更高的分位数水平上递增的趋势,也就是说对于那些处于价值链嵌入程度较高的样本中的企业,价值链嵌入对环境污染的改善效应更为突出。

6 扩展分析:基于价值链嵌入模式的再讨论

6.1 不同嵌入模式的分析

由于不同的价值链嵌入模式会导致不同的中间投入使用,以及污染物创造的机制,因此,有必要区分价值链嵌入模式中的环境效应做进一步分析。因此,我们进一步测算出价值链的前向嵌入程度和后向嵌入程度:

其中,GVC_forwardir表示m国家i行业在r国家价值链中的前向嵌入程度,GVC_backwardmir表示m国家i行业在r国家价值链中的后向嵌入程度。前向价值链嵌入表示中国的中间投入品在其他国家出口成分的占比;后向价值链嵌入表示中国的出口中来自于其他国家的成分占比情况。

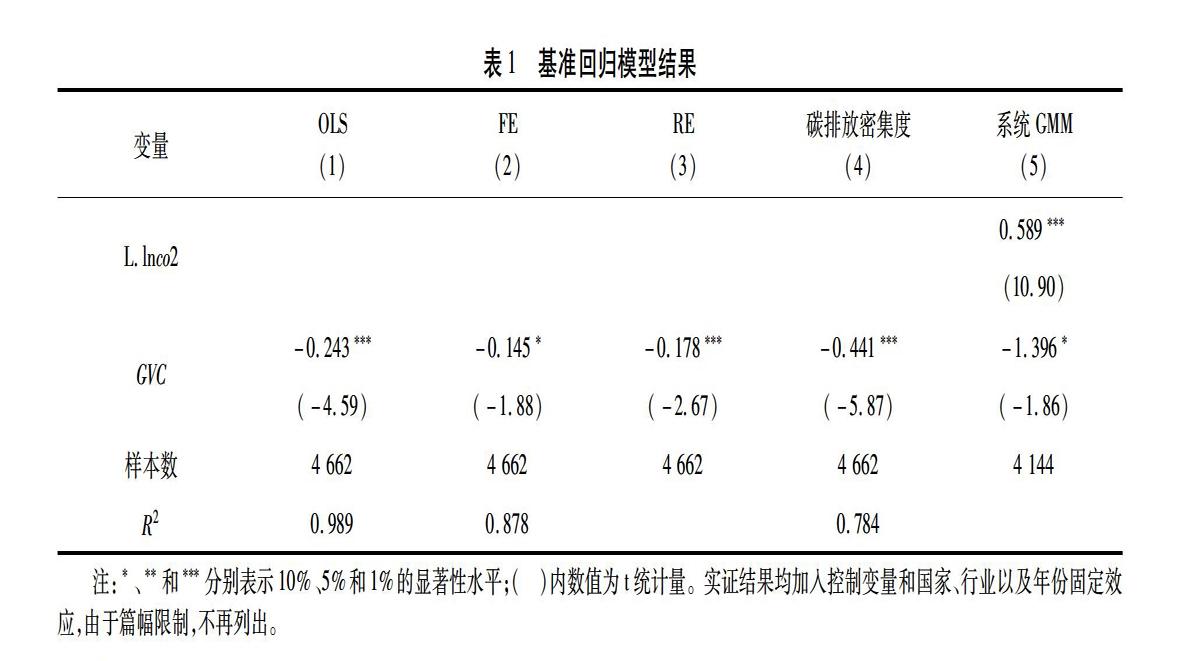

图2描绘了2001—2009年中国全球价值链前向和后向嵌入程度,可以发现全球价值链前向嵌入和后向嵌入在2001—2004年和2005年后两个阶段表现出了不同的变化趋势,2001—2004年,全球价值链后向嵌入程度不断上升,前向嵌入程度则不断下降,这一时期中国参与国际分工的模式主要是进口中间品。2005年以后,全球价值链后向嵌入程度不断下降,而前向嵌入程度不断上升,中国参与国际分工的模式正在向提供中间品转变,全球价值链分工地位不断提高。

我们将分别对前向和后向价值链嵌入对环境污染的影响进行回归分析,结果列于表4中。根据第(1)~(3)列可以发现,全球价值链前向嵌入对贸易隐含碳排放产生了显著的负向影响,即提高中国中间投入在其他国家出口中的成分占比可以减少我国的贸易隐含碳排放。同时,为了更好地对照不同价值链嵌入模式对污染的影响,我们同时加入了前向和后向价值链嵌入度指标对基础模型进行再估计。根据第(3)列的估计结果,后向嵌入价值链会使得我国的污染排放增加。全球价值链前向嵌入每提高一个标准差,会使贸易隐含碳排放降低9.93%,而全球价值链后向嵌入每提高一个标准差,会使贸易隐含碳排放增加20.37%。进一步的,为考察全球价值链前向嵌入和后向嵌入对环境影响的系数差异是否显著,我们在表4最后补充了显著性差异检验,检验结果表明前向价值链嵌入比后向价值链嵌入对环境的影响存在显著存在差异,且通过了1%的显著性检验。

6.2 异质性分析

类似于对价值链嵌入的环境总效应分析,我们也按照行业等的异质性因素对不同价值链嵌入模式中的环境效应进行了再考察。

首先,从分国家发展水平来看(表5第(1)列),前向嵌入高收入国家的环境效应在统计上并不显著。同时,全球价值链后向嵌入与是否高收入国家的交互项对贸易隐含碳排放的影响显著为负,表明后向嵌入高收入国家的价值链会减少贸易隐含碳排放。通过表5可以发现,前向嵌入和后向嵌入发达国家价值链对环境的影响存在显著差异。其次,分污染密集型行业来看(表5第(2)列),全球价值链前向嵌入与污染密集型行业的交互项系数显著为负,且都通过1%的显著性水平检验,也就是说全球价值链前向嵌入对污染密集型行业的环境改善效应要强于非污染密集型行业。即便如此,由于较大的后向环境恶化效应的存在,这种改善效应的积极作用较为有限。全球价值链后向嵌入显著地加剧了污染密集型产业的贸易隐含碳排放,这进一步验证了后向嵌入更容易被锁定在高污染的生产環节。此外,污染产业前向参与和后向参与对环境的影响存在显著的差异。再次,从FDI的视角看(表5第(3)列),交互项系数均为负,且都通过了1%的显著性水平检验,表明外商直接投资并没有通过参与国际分工给中国的环境造成恶化效应,反而促进了环境的改善,尤其是对后向GVC嵌入的模式也起到了环境改善效应。不同嵌入模式下FDI对环境的影响存在显著的差异。最后,分技术密集型行业来看(表5第(4)列),全球价值链后向嵌入与技术密集型行业的交互项系数显著为负,且都通过1%的显著性水平检验,也就是说全球价值链后向嵌入对技术密集型行业的环境改善效应要强于非技术密集型行业。全球价值链前向嵌入与技术密集型行业的交互项系数则不显著,且技术密集型行业前向嵌入和后向嵌入对环境的影响存在显著差异,说明技术密集型行业的环境效应主要源于后向嵌入价值链。

7 结论及建议

本文在现有文献基础上,测算了2001—2009年中国14个制造业行业与全球38个国家间的贸易隐含碳排放和增加值贸易数据,并实证研究全球价值链嵌入的环境效应问题。在总效应分析的基础上,我们还考虑了不同污染密集度的产业特征和不同贸易目标国的发展水平等对分析结果的异质性影响。最后,对不同的价值链嵌入模式进行了考察,分解出了前向价值链嵌入和后向价值链嵌入对贸易隐含碳排放的影响。本文的主要研究结论如下。

(1)全球价值链嵌入会显著减少工业行业的总体贸易隐含碳排放,但是会加剧污染密集型行业的贸易隐含碳排放量。同时,外商直接投资并没有通过参与国际分工给中国的环境造成恶化效应,反而促进了环境的改善。此外,全球价值链嵌入对技术密集型行业的环境改善效应更强。分位数回归发现价值链嵌入程度越高,价值链嵌入对环境污染的改善效应更为突出。

(2)分价值链嵌入模式发现,全球价值链前向嵌入对贸易隐含碳排放产生了显著的负向影响,即提高中国中间投入在其他国家出口中的成分占比可以减少我国的贸易隐含碳排放,后向嵌入价值链会使得我国的污染排放增加。其次,后向嵌入高收入国家的价值链会减少贸易隐含碳排放。此外,全球价值链前向嵌入对污染密集型行业的环境改善效应要强于非污染密集型行业。最后,全球价值链后向嵌入对技术密集型行业的环境改善效应要强于非技术密集型行业。

当前,我国已经把构建全方位开放新格局和加快改善生态环境作为“十九大”报告的两个重点内容。尤其是在思考如何构建全面开放新格局的同时,有效提高能源利用效率和减少温室气体排放更是中国经济可持续发展和构建包容性全球价值链中值得深入思考的问题。因此,通过更加积极的姿态融入全球价值链,不仅有利于我国参与新型的国际分工体系,还有利于减少碳排放。这其中,应重点关注前向价值链嵌入带来的积极环境效应,提高本土企业的增加值创造比率,才能更好地带动国内产业的技术升级和环保标准提升。同时,对于污染产业需要进行严格的监控,尤其是污染产业的国外增加值成分扩张和外资进入状况,防止我国陷入跨国公司全球布局的环境“俘获效应”之中,才能更好地实现效率变革、动力变量和质量变革。

(编辑:王爱萍)

参考文献

[1]GEREFFI G. International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J]. Journal of international economics,1999,48(1):37-70.

[2]HUMPHREY J, SCHMITZ H. Governance and upgrading: linking industrial cluster and global value chain research[M]. Brighton: Institute of Development Studies, 2000.

[3]BALDWIN J, YAN B. Global value chains and the productivity of Canadian manufacturing firms[M]. New York city NY: Statistics Canada,2014.

[4]王玉燕, 林汉川, 吕臣, 等. 全球价值链嵌入的技术进步效应——来自中国工业面板数据的经验研究[J]. 中国工业经济, 2014(9):65-77.

[5]BLANCHARD E J, BOWN C P, JOHNSON R C, et al. Global supply chains and trade policy[R].2016.

[6]COPELAND B R, TAYLOR M S. North-South trade and the environment[J]. The quarterly journal of economics, 1994, 109(3):755-87.

[7]何洁. 国际贸易对环境的影响:中国各省的二氧化硫(SO2)工业排放[J]. 经济学(季刊), 2010(2):415-446.

[8]SHUI B, HARRISS R C. The role of CO2 embodiment in US–China trade[J]. Energy policy,2006,34(18):4063-4068.

[9]彭水军, 刘安平. 中国对外贸易的环境影响效应:基于环境投入-产出模型的经验研究[J].世界经济, 2010(5):140-160.

[10]李锴,齐绍洲. 贸易开放、经济增长与中国二氧化碳排放[J]. 经济研究, 2011(11):60-72,102.

[11]李小平, 卢现祥. 国际贸易、污染产业转移和中国工业CO2排放[J]. 经济研究, 2010(1):15-26.

[12]MENG B, PETERS G P, WANG Z, et al. Tracing CO2 emissions in global value chains[J]. Energy economics, 2018,73: 24-42.

[13]彭水军, 张文城, 孙传旺, 等. 中国生产侧和消费侧碳排放量测算及影响因素研究[J]. 经济研究, 2015(1):168-182.

[14]ARCE G G, CADARSO V M , LóPEZ S L, et al. Indirect pollution haven hypothesis in a context of global value chain, final WIOD conference: causes and consequences of globalization[C].2012.

[15]TAMBUNLERTCHAI K, KONTOLEON A, KHANNA M, et al. Assessing participation in voluntary environmental programs in the developing world: the role of FDI and export orientation on ISO14001 adoption in Thailand[J]. Applied economics, 2013, 45(15):2039-2048.

[16]盛斌, 呂越. 外国直接投资对中国环境的影响——来自工业行业面板数据的实证研究[J]. 中国社会科学, 2012(5):54-75,205-206.

[17]张少华, 陈浪南. 经济全球化对我国能源利用效率影响的实证研究——基于中国行业面板数据[J]. 经济科学, 2009(1):102-111.

[18]王玉燕, 王建秀, 阎俊爱, 等. 全球价值链嵌入的节能减排双重效应——来自中国工业面板数据的经验研究[J].中国软科学, 2015(8):148-162.

[19]KOOPMAN R, POWERS W, WANG Z, et al. Give credit where credit is due: tracing value added in global production chains[R].2010.

[20]MAURER A, DEGAIN C. Globalization and trade flows: what you see is not what you get! [J]. Journal of international commerce, economics and policy, 2012, 3(3):1-29.

[21]WANG Z, WEI S J, ZHU K. Quantifying international production sharing at the bilateral and sector levels[R].2013.

[22]王红领, 李稻葵, 冯俊新,等. FDI与自主研发:基于行业数据的经验研究[J]. 经济研究, 2006(2):44-56.

[23]KELLER W. International technology diffusion[J]. Journal of economic literature, 2004, 42(3): 752-782.

[24]UNCTAD. World investment report 2013: global value chains: investment and trade for development[R].2013.

[25]HUMPHREY J, SCHMITZ H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?[J]. Regional studies, 2002, 36(9): 1017-1027.

[26]GEREFFI G. Beyond the producer-driven/buyer-driven dichotomy the evolution of global value chains in the internet era[J]. IDS bulletin,2001, 32(3): 30-40.

[27]刘俊伶, 王克, 邹骥. 基于MRIO模型的全球贸易内涵碳流向分析[J]. 世界经济研究, 2014(6):43-48,88.

[28]JOHNSON R C, NOGUERA G. Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added[J]. Journal of international economics, 2012, 86(2): 224-236.

[29]HUMMELS D, ISHII J, YI K M. The nature and growth of vertical specialization in world trade[J]. Journal of international economics, 2001, 54(1): 75-96.

[30]KOOPMAN R, WANG Z, WEI S J. Estimating domestic content in exports when processing trade is pervasive[J]. Journal of development economics, 2012, 99(1): 178-l89.

[31]KOOPMAN R, WANG Z, WEI S J. Tracing value-added and double counting in gross exports[J]. American economic review, 2014, 104(2): 459-94.

[32]郭庆旺, 贾俊雪. 中国全要素生产率的估算:1979—2004[J]. 经济研究, 2005(6):51-60.

[33]张小蒂, 李晓钟. 对我国长三角地区全要素生产率的估算及分析[J]. 管理世界, 2005(11):59-66.

[34]COPELAND B R, TAYLOR M S. North-South trade and the environment[J]. The quarterly journal of economics, 1994, 109(3): 755-787.

[35]BUSSE M. Trade, environmental regulations, and the world trade organization: new empirical evidence[R].2004.

[36]呂越, 吕云龙. 全球价值链嵌入会改善制造业企业的生产效率吗——基于双重稳健-倾向得分加权估计[J]. 财贸经济,2016(3):109-122.

Abstract This paper measures the degree of global value chain embedment and embodied carbon in trade between China and 38 trading partners, and then does empirical research on the environmental effect of GVCs embedment. First, we find that embedment in global value chains significantly reduces the industrys embodied carbon in trade and the effect is larger in non-polluting intensive, high degree of foreign investment and technology intensive industries. Second, quantile regression shows that as the value chain embedded increase, the improvement effect is more prominent. Finally, the improvement effect is mainly derived from the forward linkages, while backward linkages play a negative role. In other words, improving the indirect value-added exports will be helpful for the improvement of environment, but the decrease of domestic value added in gross exports worsens the environment.

Key words global value chain; embodied carbon in trade; input output model; environmental effect