图像的再思考

——彼得·伯克《图像证史》书评

2019-08-14赵智霞

赵智霞

一、本书介绍及主要内容

由英国历史学家彼得·伯克(Peter Burke)所著、杨豫翻译的《图像证史》由北京大学出版社出版。彼得·伯克的研究专长为西方史学思想和欧洲文化史,致力于史学与社会学理论的沟通,探索文化史写作的新领地,是当代最著名的新文化史学家之一。本书研究的主要内容是图像研究的重要性以及如何将图像当作历史证据来使用,而这一主题主要是基于作者三十年前对研究欧洲文化中时代错置意识起源思考的补充。

《图像证史》全书共分为十一个章节,插图八十二幅,分别从摄影与照片、圣像者、掌权人物图像、社会图像等对各种类型的图像证史进行解读,而且每一个章节后面都标有引文的来源出处,便于读者对相关书籍进行查阅,最后有参考书目同索引。

在导论部分,作者首先通过总结归纳前期关于图像研究的历史学家,例如弗朗西斯·哈斯克尔(Francis Haskell)的《历史及其图像》中所指出17世纪关于罗马陵寝的研究是为了把它用作早期基督教历史的证据,约翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)在格罗宁根大学发表的题为“历史思想中的美学成分”的就职演讲中宣称“历史研究和艺术创作的共同之处在于构建图像的方式”,阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)在艺术生涯的晚年尝试依据文本和图像来写作一部文化史,巴西社会学家和历史学家吉尔伯托·弗雷雷(Gilberto Freyre)使用图画和摄影照片作为历史证据等等,来支撑本书的基本论点:图像如同文本和口述证词一样,也是历史证据的一种形式。其次通过史料和遗迹、图像的多样性的角度来简单总结出图像在作为历史证据的同时潜在的危险性,以及图像证史的方法。

圣像、掌权人物图像、社会图像、事件图像等各种类型的图像对于历史学家研究历史具有一定的作用。这类艺术品可以提供一些在文本中被忽视的有关社会现实某些侧面的证据,如某些地点和时代的证据。就物质文化史而言,图像可以还原当时物品如何安置以及物品在当时的社会用途,具有特殊的价值。例如,在本书的第五章《透过图像看物质文化》中所提到的17世纪荷兰的艺术家彼埃特·沙恩雷丹的一系列教堂内景画(图1)。人们认为它们只不过是一些如实地记录这些教堂外貌特点的风景画而已,但只要仔细观察,就会发现一个难以回答的问题。这些教堂是当时加尔文教徒用来做礼拜的,然而,在这些绘画中却看到一些天主教的形象,甚至偶尔还可以看到画中的人物正在举行显然是天主教的礼拜仪式,就像在哈勒姆的圣巴沃教堂南端回廊中举行的洗礼一般。再仔细看一下画中的细节部分,它所展现的那位主祭人并不是新教牧师,而是穿着白色法衣、披着圣带的天主教教士。众所周知,沙恩雷丹与哈勒姆的天主教徒关系不错,这位艺术家在画中把这些教堂“还原”为更早期天主教教堂的状态。沙恩雷丹的绘画提供了更为可靠的证据,说明荷兰当时的教堂虽然外观发生了变化,但天主教依然保留了下来。它们并不是简单的景观,而是“载有历史和宗教的暗示”。就物质文化史而言,图像可以还原当时物品是如何安排和组织以及物品在当时的社会用途,而这些细节都是在文本中所找不到的,具有特殊的价值。例如书籍放在图书馆或书店的书架上,古代文物安排在博物馆里或17世纪所说的那种“珍品柜”里等。图像还展示了物品的使用方法,在《圣诺曼战役》中表现了士兵是如何使用弓弩,贝叶挂毯则表现了如何使用标枪和长矛。

图1 彼埃特·沙恩雷丹(Pieter Senredam) 哈勒姆的圣巴沃教堂内景 油画 1648年 现藏爱丁堡的苏格兰国立美术馆

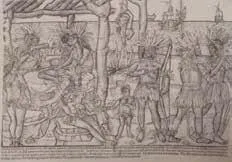

图2 葡萄牙的基督教国王和他的臣民所发现的岛屿和岛屿上的民族 木版画 描绘巴西的食人族约1505年 慕尼黑巴伐利亚州立图书馆

图3 克劳德—约瑟夫·弗纳 拉罗什尔港口 油画 1763年 现藏巴黎卢浮宫博物馆

摄影术、现代印刷术、电影、电视、电子图像及电脑合成影像技术迅速发展,这些全新的视觉表达方式从根本上改变了人类认识历史、探索历史的途径,以图像为中心,以博物馆为“工作室”的视觉文化史、物质文化史研究蔚然兴起,悄悄改变了我们阅读和感受历史的方式①。在新的可视图像时代,照片很快取代了书面表达,被人们用来描述最新发生的事件,而对于历史事件也可以通过图像更加直观地、生动地、如实地呈现在眼前。

然而,可信度有多高,误导性就有多大,图像在当作证据为研究者带来极大的便利的同时却也隐藏着危险性。例如在本书第一章《摄影写实主义》一节中提到在某些场合,摄影家已经超越了纯粹的选择。摄影者在拍摄之前都需要参与对拍摄现场的安排,有时他们会根据他们所熟悉的绘画流派的套式去建构社会生活的场景。拉菲尔·塞缪尔(Raphael Samuel)在20世纪60年代对摄影照片的重新发现中做出了令人沮丧的评价,认为“我们没有注意到维多利亚时期的照片中玩弄的那些花样”。他指出:“我们满怀爱心地复制了那么多照片,小心翼翼地(而且信以为真地)加上注解,而它们原来都是用美术的手法有意在行骗,即使表面上说是纪实性的。”在本书第七章《他者的套式》中,他提到在1500年,葡萄牙人第一次到达巴西,六年后,德国流传一幅著名的木刻画(图2),生动地表现了食人族的行为,的确,根据16世纪末一些欧洲旅游者的描述,巴西有些印第安人,如图皮巴族的成年男人,有在某些仪式上吃人肉的习俗,特别爱吃敌人的肉。但这幅木刻画造成了一种错误印象,似乎所有的印第安人都吃人肉,这是日常生活的惯常行为,结果把整个新大陆上的居民都界定为“食人族”。所以在解读一幅图像时需要用多元的思维方式思考与自己不同的人,而不是把他们当作无差别的“他者”来对待。

二、总结

《图像证史》这本书从图像作为历史证词的效用和误区两方面进行了较为全面的阐述。彼得·伯克在书中强调:图像不能让我们直接进入社会的世界,却可以让我们得知同时代的人如何看待那个世界。如在16世纪初的意大利,人们认为神圣的爱与裸体女人有着天然的联系,因为人们是用肯定的眼光看待裸体。但是,到了19世纪,有关裸体的观念,尤其是关于女性裸体的观念,发生了变化,使得维纳斯必须穿上衣服才能代表神圣的爱。西方的人体美观念在不同的历史时期经历了几次巨大的变化和转折:古希腊罗马时期,延续了原始时期对于人类生命力的讴歌,裸体的美得到尊重,追求肉体与精神相结合的崇高审美理想;中世纪时期,受基督教神学影响与控制,裸体之美被打入精神牢狱,健康的性表现、女性裸体成为万恶之源,取而代之的是裹紧衣服的圣母图像绘画;文艺复兴时期,艺术家冲破中世纪“禁欲主义的束缚”,人们认为神圣的爱与裸体女人有着天然的联系,人们是用肯定的眼光看待裸体女性,裸体之美成为艺术作品中宣扬和歌颂的品质。由此可知,从古希腊罗马重视裸体的体现到中世纪裸体的非常罕见,再到文艺复兴时期作品中裸体频繁出现,形成鲜明对比,然而这些细节的变化也为历史学家提供了另一个重要的线索,可以看到对待身体的观念在那几个世纪里发生的变化。

凭借“视觉文献”,历史学家可以随心所欲地穿越时空,进入往昔不同的时代和社会,亲临其社交场合,也正是在赞美图像所带来的视觉性的补充的同时,彼得·伯克也表达了对于图像证史知识价值的怀疑。在克劳德-约瑟夫·弗纳(Claude-Joseph Vernet,1714—1789)创作的一幅拉罗什尔港口的绘画蕴含着理想成分,艺术家所表现的是带有一种浪漫主义情怀的繁盛时期的港口景象,并没有真实地表现出那个时代正处于衰落之中的拉罗什尔港口。乔瓦尼·安东尼奥·卡纳莱托(Giovanni Antonio Canaletto,1697—1768)所画的有时仅仅是幻想出来的建筑物,是仅存在于他们的画板上的宏伟建筑,乃至让他们的想象力任意驰骋,对城市进行重新布局。

彼得·伯克在本书中总结图像证史的历史价值的同时,也为图像如何用作历史证据提出了自己的见解,这也是此书的可贵之处。首先,为了避免错误地解释图像中的信息,在研究一幅图像时,尽可能地把它们放在特定的背景之下,了解该图像创作者的个人背景,以及创作者所处时代的历史背景,这一点非常重要;其次,为了防止陷入随意从艺术解读历史信息的泥潭,要充分掌握艺术史知识,一方面需要知道图像中带有讽刺性的暗示,而另一方面又不应该忘记,其中也可能包含的理想成分;最后,在“图像证史”的过程中必须思考涉及图像的品质、图像的多义性和欺骗性、风格的历史意蕴等等。

三、思考

“如果你想完全认识意大利的历史,那么,请仔细端详人物肖像……在他们的脸上总有那么一些关于他们那个时代的历史的东西有待解读,只要你知道如何去解读。”②乔瓦尼·莫雷利曾提醒自己和世人。正如以文献证史一样,视觉文献也有其自身的“语言”,以图像证史需要有适合其自身特性的批评论理论与方法。只有设法去体会原始民族的心理中那些古怪的思想,才能帮助我们更准确地去理解现存最古老的绘画;只有熟悉古典文化的密码,才能解释图像中的信息,譬如说它是来自于希腊神话还是古罗马的典故;只有建立在艺术史的基础之上,我们才会对艺术与人类精神生活、物质生活的深层联系有真正的认识。

艺术并不是复制而是制作可见之物,图文互证并不简单只是图文互补的问题,而是一个复杂的历史哲学问题。伟大的艺术不一定是道德的化身,图像资料不可能完全反映历史的真实,艺术所表现的东西都会有一些作者主观的加工与发挥,比现实更强烈、更完美。即使是最逼真的叙事历史画,也不可避免地会因创作者所采用的表现手段使之变性、扭曲,与博物馆里的杰作相比,现实生活是一幅蹩脚的作品。如果图像的运用不当,不但不能减轻历史学家对于历史解读的难度,反而会削弱历史学家对于历史的判断能力。在当代艺术中视觉“轰炸”代替了冷静的沉思,绘画、摄影、录像不再是现实呈现,被美颜的自拍图片、恶搞的公共事件影像、广告图片等各种混乱杂糅的图像充斥的整个时代,图像的制作者更多地所关注的是影像的解释或不可预知、任性无理、反复无常且富有感性的浪漫主义情绪。既然如此,历史学家是否还能继续将其用作衡量历史、测量民族精神的标杆呢?随着历史观念的变更,图像制作手段的多样性又向历史学家提出了新的挑战。

然而,不管是叙事性的图像还是抽象性的图像,历史学家只有真正了解过往的艺术才能更好地解释图像,理解今天的艺术,因为任何一件艺术品都不是一个孤立的存在,它有它自己的过去、现在和将来,在艺术的时空坐标中,它与特定的环境发生着不间断的交互作用。历史学家在从“字里行间”去解读图像时必须意识到图像的艺术语境与其制造者个人思想、赞助者的意图、观者的欣赏能力、他者的套式以及社会政治、经济、文化背景以及之间的复杂的联系,意识到图像在帮助人类提供直观的视觉体验时所存在的过多的猜测性和主观性,才能避免跌入“图像证史”的重重陷阱。

注释:

①孔令伟:《图像证史,还是一个视觉童话?》,《中国图书评论》,2011年第6期,第77—80页。

②[英]彼得·伯克著,杨豫译:《图像证史》,北京大学出版社,2008年,第20页。