抗震导向下的四川鲜水河流域崩空民居建筑形式演变研究

2019-08-07聂倩张群成辉NIEQianZHANGQunCHENGHui

聂倩,张群,成辉/NIE Qian, ZHANG Qun, CHENG Hui

鲜水河为雅砻江左岸支流,自北向南跨越了四川甘孜藏区境内的色达、炉霍、道孚、新龙县等地,是我国西南横断山区重要组成部分。受山川并行地形条件的制约,历史上西南各民族以特定流域进行迁徙和定居,构成了南下北上的民族交融通道。依托鲜水河各支流形成的聚落群(图1),目前,仍保留有大量河谷型少数民族传统村寨(图2),它们地域特色鲜明,民族内涵丰富,例如,我国第二大走婚部落扎巴臧人聚居地就位于鲜水河扎巴大峡谷1)。同时,鲜水河流域处于鲜水河断裂带腹地,地质活动频繁,以该流域为中心分布的崩空民居,在长期演变过程中具有较强的抗震性能。探讨以提升抗震性能为导向的鲜水河流域崩空民居演变可以清晰解读该地区传统建筑是如何通过建筑形式逐步优化达到对横断山区特定地质环境的高度适应。

1 鲜水河流域聚落分布图

2 鲜水河流域山间河谷型崩空民居藏寨

3 墙承重为主体的崩空民居

1 崩空民居建筑研究概述

崩空民居是一类以抵抗地震破坏为主导,基于井干式结构,逐渐融合了密梁平顶式、穿斗式等结构形式,形成的高台式藏族民居。 “崩空”2)一词来自藏语,“崩”指“木头架起来”,“空”是“房子”的意思,“崩空”,指木头架起来的房屋[1]。当地藏民将崩空民居中,由一个井干式结构构成的空间称为一个“崩空”,它是该类建筑中界定空间的基本单元,并根据“崩空”数量的多少将崩空民居建筑大致划分为两类:一类夯土或石砌外墙为主要承重结构,在二层局部点缀1~2个“崩空”作为主要居住空间的建筑(图3);另一类是以木框架与多个“崩空”形成的复合式承重结构建筑(图4)[2]。

崩空民居建筑的研究成果多见于1980年代以后。《四川藏族建筑》[3]《四川藏区民居图谱—甘孜州康东卷》[4]等,选取了甘孜县、道孚县典型的崩空民居进行测绘分析;《四川建筑文化》[5]从藏族文化视角对以道孚民居为代表对鲜水河流域内的崩空民居建筑形态特征进行了研究;《中华民居》[6]一书从建筑类型上,将其归于高台类住宅——川藏藏式碉房; 《康巴藏区崩空的类型、演变与地域性分布》[1]《川藏线上的木制民居“崩空”式建筑》[2]等,以崩空民居为研究对象,初步梳理了其建筑类型、分布范围及演变过程;《康巴藏区多林木地区藏式民居建筑文化及保护发展策略研究—以炉霍民居为例》[7]。浅析了炉霍地区崩空民居的历史成因,建筑特色及保护策略。综上,已有研究从崩空民居生成环境、类型及演变进行了初步分析,但未梳理出以抗震为导向下崩空民居建筑形式演变的清晰脉络。

特别是近年来我国西南横断山区地质运动活跃,建筑受灾严重3)。根据2008年四川汶川8.0级地震灾后调查表明:中山峡谷地区墙承重式民居受损情况最为严重[8],既有民居建筑结构形式优化必要性的明显。本文基于地震对鲜水河流域民居建筑的破坏分析,梳理了崩空民居基本建筑形式、演变过程及演化类型,重点研究抗震导向下的鲜水河流域崩空民居建筑形式演变特点及营建经验,这对探讨西南横断山区传统民居建筑形式优化和抗震性能提升具有参考价值。

2 地震对鲜水河流域民居的破坏分析

四川鲜水河断裂带是中国大陆境内动力作用环境和地壳运动变形最强烈的断裂带之一[9],西起四川甘孜东谷北,经炉霍、康定,南达石棉,长约400km。自1630年以来,鲜水河地震带上发生7级以上地震高达9次,带来的几乎是藏族土石民居极大面积的坍塌(表1)。这是因为以应对青藏高原极度干燥寒冷气候的藏式传统碉房民居多采用密梁平顶式结构形式,在抵抗地震水平波反复冲击力方面显得尤为脆弱。

密梁平顶式碉房民居平面多呈方形,内外墙用夯土或石片砌筑,并与纵向排列的木柱、密肋梁共同承重[6],建筑的檩条和椽子实为一体,柱上架梁,梁上直接铺椽子,不用檩条过渡,构成夯土平屋顶[10]。其形式抗震性能差,主要体现在:第一,建筑竖向荷载传递路线为“荷载-密椽-墙体/梁柱-地基”,上下楼层内柱并不通为一体,甚至有些错位,存在立柱直接置于楼层之上的现象,内部结构整体性差;第二,梁柱节点的交接采用藏式的雀替结构,构件层层叠置,并以暗销连接,从上至下为“梁-弓木-垫木-斗-柱头”[11],这种构造方式能在一定程度上提高梁的抗弯和抗剪能力,然而,纵向排列的内柱横向并未设置可靠连接构建,折断或梁柱遭到节点破坏是比较常见的现象,且夯土平屋顶自重大,易造成屋盖失稳、内部坍塌(图5);第三,墙体生土材料存在抗弯、抗剪、抗拉性能差的缺陷,使得建筑抗震性能方面存在先天不足。

3 崩空民居建筑基本形式

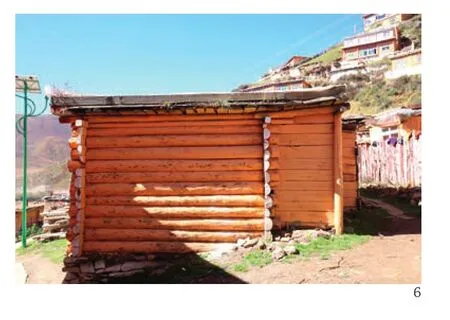

长期地震检验发现,井干式结构建筑具有良好的抗震性能。其建筑构造做法为: 将原木一分为二,两端作凹槽为榫卯,四角呈十字形咬合,墙身通过原木层层叠置而成[13],抵抗横向破坏力作用明显;墙身下设木构圈梁置于土石基础之上,屋顶构造做法与藏族密梁平顶式碉房基本相同,墙上架梁,梁上铺椽,最后覆土(图6)。这种结构形式耗材大、空间小、不利开窗,一般作为乡村农牧民的储藏空间,独立放置于主体建筑外。

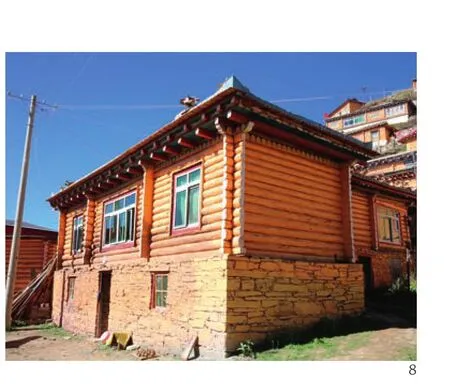

藏民尝试在碉房民居内,取井干式结构墙身部分放置于建筑内部作为粮食储存和主要居住空间,形成了由井干式结构与密梁平顶结构构成的房中房式碉房民居(图7b)。随着建筑内部,由井干式结构构成的“崩空”数量的增多,为降低建筑自重、简化施工,井干式结构逐渐取代所在空间的外墙和角柱。结构上,它既是空间划分的围护结构,又是竖向承重结构,实现了井干式结构与密梁平顶式结构的整合;外形上,“崩空”木墙外露,打破了藏式碉房土石外墙厚重感,进而演变成一类全新的碉房民居类型——崩空民居(图7c、图8)。

藏式碉房夯土平屋顶自重大,密椽直接置于井干式结构墙身之上,单薄木墙抗压能力差,容易导致井干式结构变形,弱化其结构抗震性能。其次,建筑采用井干式结构和密梁平顶式结构共同承重,竖向荷载传递路线为“荷载-外墙/梁柱/崩空-地基”,井干式结构底部圈梁放置于外墙和内柱之上,上下层结构未形成实质的咬合关系。再者,井干式结构墙身作为建筑内部划分的结构,无法满足大空间用房的需求。因此,如何弥补井干式结构抗压不足的劣势、实现结构竖向的整合,以及空间水平扩展,是崩空民居进行演变的动力。

4 建筑形式演变过程

以提升建筑抗震性能为主导的建筑形式演变,经历了井干式结构与木框架结构的整合到分离、到多结构并存的过程:

表1 清末至今鲜水河断裂带典型地震及建筑受灾情况表[12]

4 以木框架与“崩空”为主体的崩空民居

5 废弃密梁平顶式碉房

6 单纯井干式建筑

4.1 立柱-穿斗式引入

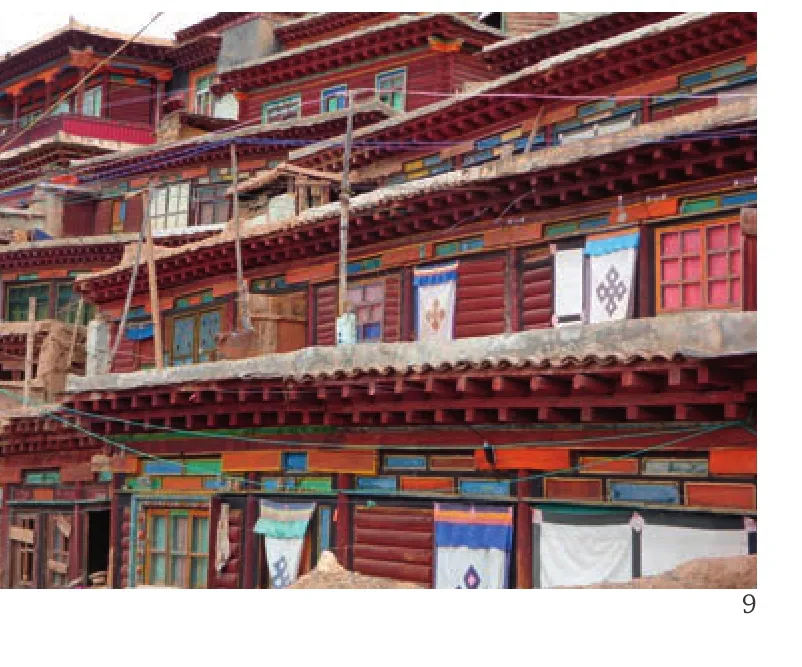

为突破井干式结构对横向空间限制、弥补竖向承重不足,将井干式结构四角通过立柱来连接墙身和承载竖向荷载,实现多个“崩空”的组合及多个“崩空”单元体整合成一个大的箱型空间的目的,多用于沿街的商业建筑和山地的联排住宅(图9)。其具体构造做法为:在立柱上挖槽榫,再将半圆木两端插入立柱的凹槽内,做成平身柱榫卯结构,层层横木叠置依然保留“崩空”木墙体形式,建筑四角用转角柱榫卯连接,“崩空”四角立柱与建筑内部其他立柱以穿枋相连,提升建筑内部横向的整体性(图10)。然而,这种取代井干式结构四角咬合构造的改造方式,使得建筑在受到地震水平冲击波时成为了脆点,结构容易扭曲而遭受破坏(图7d)[1];其次,建筑在长期的使用过程中,由于屋顶自重和建筑开间均较大,底部夯土/石砌外墙容易发生开裂和不均匀沉降,增加建筑向下凹陷的危险。

7 崩空民居形式演变分析图

8 基本型崩空民居

9 山地联排型崩空民居(立柱引入)

4.2 框架式整合

为提升立柱间的耦合,将立柱的两端三向开榫,引入汉族的梁枋构造,形成“柱-梁-枋”三维木结构(图11),类似于灯笼架形式,将整个楼层连接成为一个完整的框架结构,而墙体仍采用横木层叠而成,实现了崩空民居水平向结构的整体化。建筑底层外墙不再承受二层及以上的荷载,从上至下,层与层之间的立柱采用一一对应叠置的方法,实现竖向力从柱至柱的传递,称为叠柱式崩空民居(图7e)。为进一步发挥木框架结构整体性的优势,一、二层立柱往往采用通柱,来实现建筑竖向结构整合,为通柱式崩空民居。因此,框架式崩空民居实现了水平向和竖向结构的全面整合,是建筑井干式结构和密梁平顶式结构共同承重向框架式结构的演变的结果。

4.3 框架-井干式结构并存

木框架式崩空民居立柱连接卯口多,容易导致构件截面被削弱。在地震中,受水平力反复冲击,梁柱等承重构件容易发生倾斜、折断,进而引起其它相连构件的破坏,最终造成房屋倾塌。因此,在鲜水河流域地震频率最高、震级最大的道孚、炉霍两县,多采用框架式与井干式结构相互独立的复合形式[14],即,在木框架的“梁-柱-枋”体系内放置一个个“崩空”单元体,结构上两者独立又互相支撑。在日常使用过程中,木框架结构为建筑竖向主要承重结构,屋面、楼层荷载由梁檩传导给木柱,井干式结构只起到围护作用,从而确保各自结构优势的保留。这种结构形式既避免了框架结构立柱过多的开槽削弱柱的强度,又保留了井干式结构十字咬合交接形式,最大程度地提升结构的整体性和建筑的抗震性能(图7f)。

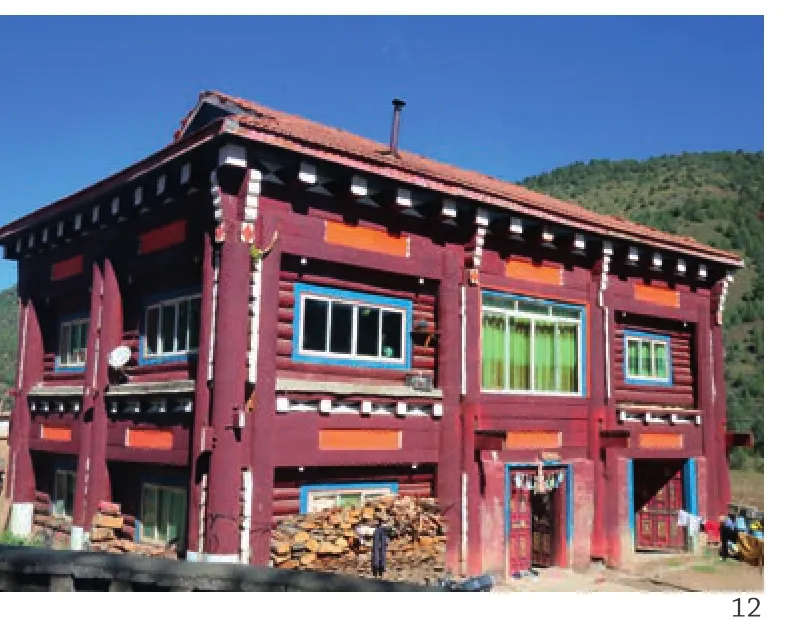

框架-井干式结构并存的结构形式优势有二:现有的城镇多依托河流,地下水位较高,藏式民居自身荷载较重,长期使用的主体结构易出现不均匀沉降,井干式结构能充分发挥水平牵制并与之共同承重;其次,在地震灾害中,井干式结构与木框架式结构双重结构体系共同应对反复水平力的冲击,达到“柱倾墙未倒”的效果。此外,近年来为进一步提升建筑结构稳定性,木框架多设双柱式平身柱、三柱式角柱,并通过井干式结构四角短边放置于木框架的立柱间,使两种结构形成咬合关系,达到结构最优化(图12)。

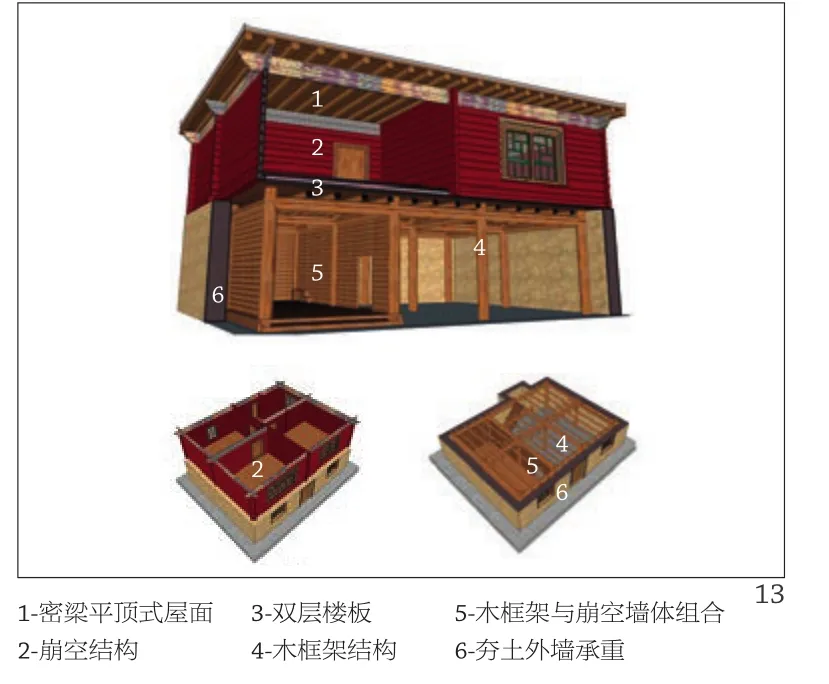

4.4 多种结构衍化

随着崩空民居结构形式从单一向多样衍化,鲜水河流域崩空民居多采用井干式结构、木框架结构、密梁平顶式等结构形成的复合形式,以满足藏民多样化生产生活需求(图13)。例如,建筑底层采用木框架结构和夯土外墙共同承重,内部空间采用木框架与“崩空”墙体组合的方式来划分空间以存放粮食,其他空间放置生产设备或进行商业经营;二层采用单纯的井干式结构组合成一个个“崩空”空间供居住;楼层间采用双层楼板形式,上层楼板置于二层井干式结构底座的圈梁之上由夯土外墙承重,下层楼层置于檩条之上由底层木框架承重;屋顶采用密梁平顶式,或为降低屋顶自重、便于屋面排水,越来越多崩空民居建筑屋顶采用汉式木构坡屋顶。

10 穿斗式结构引入

11 框架式崩空民居

12 多柱式崩空民居(框架与崩空并存)

13 复合式崩空民居结构形式分析图(1-13图片来源:作者自绘、自摄)

5 结语

为应对地震这一人类无法规避的自然灾害,鲜水河流域崩空民居在持续演进中,通过建筑形式的逐步优化,以实现建筑结构上下层和水平向的整合,达到提升建筑抗震性能和整体性的目的。体现在:(1)鲜水河流域崩空民居建筑形式经历了从单一向多样的演变过程,以达到建筑形式最优化和合理性分布。一次次地震试错和检验中,鲜水河流域崩空民居建筑形式在基本形式之上 ,先后经历了立柱-穿斗式、叠柱式、通柱式、框架-井干式、复合式的演变过程。崩空民居基本形式为其他类型的原型,分布最为广泛;立柱-穿斗式崩空民居是早期崩空民居优化形式,立柱的引入实现了空间的横向扩展,而穿斗式充分发挥了对山地形式适应优势,主要分布在以道孚县老城区内商业街区和以甘孜镇为代表的山地型城镇老城区内;叠柱式和通柱式为框架式崩空民居两种类型,特别是框架结构内另设井干式结构的建筑形式,在道孚、炉霍两县的新城区被大量建造,其抗震性能也表现最佳。

(2)随着鲜水河流域崩空民居建筑形式多样化的衍化,单体建筑往往以多元结构并存来应对地震冲击。根据住户使用频率和重要性,建筑内部空间的抗震性能强度有所区分:一层采用夯土外墙和内部木框架共同承重的结构形式,并在内部放置一个个“崩空”作为重要储存空间;而二、三层往往通过抗震性能最佳的井干式结构相互咬合,形成多个“崩空”的组合来构成起居、休憩、经堂等居住空间。在多次地震中,这种复合形式的崩空民居即便外墙倒塌、内框架失衡的情况下,以井干式结构为主体的功能空间仍有较好的抗震表现,保证了人身和财产基本安全。

注释

1)“扎巴”来自藏语, 又称“渣坝”“查坝”。扎巴大峡谷地处雅砻江鲜水河下游的峡谷地带,为四川省甘孜藏族自治州道孚县与雅江县交界处。该地区地处高山峡谷,环境闭塞,构成了西南横断山区一个相对独立的文化单元,扎巴臧人有着自己独立语言及风俗习惯,仍保留着走婚制度、母系家庭形态。

2)“崩空”源于藏语音译,又称“崩科”,崩空民居被当地汉族人称之为“木愣子房”。

3)2017年四川九寨沟7.0级地震,2013年四川雅安7.0级地震,2008年四川汶川8.0级地震等接连发生,预示着我国西南山区地震活动进入活跃期。