桂林古本《伤寒杂病论》之方药探析

2019-08-06郑玉娇林轶群苟筱雯丁齐又仝小林

郑玉娇,林轶群,苟筱雯,丁齐又,仝小林

(1.中国中医科学院广安门医院,北京 100053;2.北京中医药大学,北京 100029)

《伤寒杂病论》为东汉张仲景所作,其经典的六经辨证与“药少而精”“药专力宏”的遣方用药思路一直成为后世医家临床之圭臬,被誉为“方书之祖”[1]。然而,经历战乱与时代的变迁,该书的原本早已散佚,几近失传,后经历晋朝王叔和、唐朝孙思邈、宋朝林亿、明朝赵开美等历朝历代学者之精心修订与重新编撰,其流传的版本纷繁芜杂。现存版本有脉经本、千金本(唐本)、外台本、康治本、康平本、宋本以及桂林古本等多种版本,其中尤以桂林古本最为详实齐全。

桂林古本《伤寒杂病论》又称为《仲景十二稿伤寒论》,据传由张仲景第四十六世孙张绍祖传书于其徒桂林左盛德,左氏又传于罗哲初。1934年,黄竹斋得罗哲初珍藏而手抄,并于1939年在西安校勘而将其面于世,称之为“白云阁藏本”。1956年,罗哲初之子罗继寿将世传抄本的原稿献出,该传本由广西人民出版社于1960年正式刊出,故称为“桂林古本”。桂林古本较《伤寒杂病论》其他版本而言,结构更为完备,条文理法更为缜密严谨,全书首尾呼应,错讹较少。由于桂林古本的结构逻辑过于完美,与其他版本在章节排版及条文方药上存在着显著差异,且发现时间较晚,目前学界普遍认为其为后人“托名而作”的可能性较大。然而无论其是否为后世伪作,该版本对于《伤寒杂病论》研究具有较大的学术价值[2]。桂林古本全书共载方326首,其遣方用药思路符合仲景之学,在目前的《伤寒杂病论》诸版本研究中日益得到重视。现以现今的通行本——宋本《伤寒论》以及《金匮要略》为比照,探讨桂林古本所载方剂的特色及其与宋本的不同之处。

1 桂林古本所载方剂特点

桂林古本较之张仲景《伤寒杂病论》其他版本,多出一些内容,包括《卷一·平脉法》《卷二·平脉法》《卷三·六气主客》《卷四·温病脉证并治》《卷五·伤暑病脉证并治》《卷五·热病脉证并治》《卷五·湿病脉证并治》《卷五·伤燥病脉证并治》《卷五·伤风脉证并治》《卷五·寒病脉证并治》诸篇。另外,纵有柯韵伯于《伤寒来苏集》中言:“自晋王叔和编次,伤寒、杂病分为两书”,在桂林古本中,编者合《伤寒论》《金匮要略》为一帙,共16卷。因此,桂林古本不同于其他版本的显著特点为伤寒杂病合篇[3]。由于桂林古本内容更为丰富,其所载方剂颇具特色。

首先,在方剂数量上,桂林古本全书共载326方,笔者经过整理发现其较宋本《伤寒论》和《金匮要略》多出90方。除此之外,对于宋本中有方无药的禹余粮丸、黄连粉及胶姜汤,桂林古本中亦补充完善了药物组成。此外,桂林古本与宋本相比还存在着不少方同药异、方异药同之现象。其次,从方名来看,桂林古本不少方剂均命名为药物名称的直接组合,如“黄连黄芩半夏猪胆汁汤”“大黄黄芩地黄牡丹皮汤”。而在宋本《伤寒论》《金匮要略》中,其方剂命名则呈现出多样化。其中有以主药命名,如麻黄汤、桂枝汤;有以功效命名,如承气汤、理中汤、下瘀血汤;有以主治命名,如四逆汤、九痛丸;有以星宿象征之命名,如小青龙汤、大青龙汤、白虎汤、真武汤(玄武汤)。因此,与宋本《伤寒论》比较,桂林古本方剂命名更为简单直接。

而从药名的角度考证,桂林古本与其他版本相比,某些中药称谓存在差异。其中比较典型的为通草,在桂林古本中独称为“木通”,而“木通”之名最早起于唐朝。另外,从方剂剂型角度探索,宋本《伤寒论》中散剂主要直接捣散而服,而桂林古本中出现了捣散煮而服之,十分类似于宋朝盛行的“煮散”。因此,从全书而观之,桂林古本所载方剂无论是从数量、名称还是剂型,都具有独树一帜的特点。这也是后世研究者对其真实性存疑的主要原因之一。

2 桂林古本与宋本方剂之差异

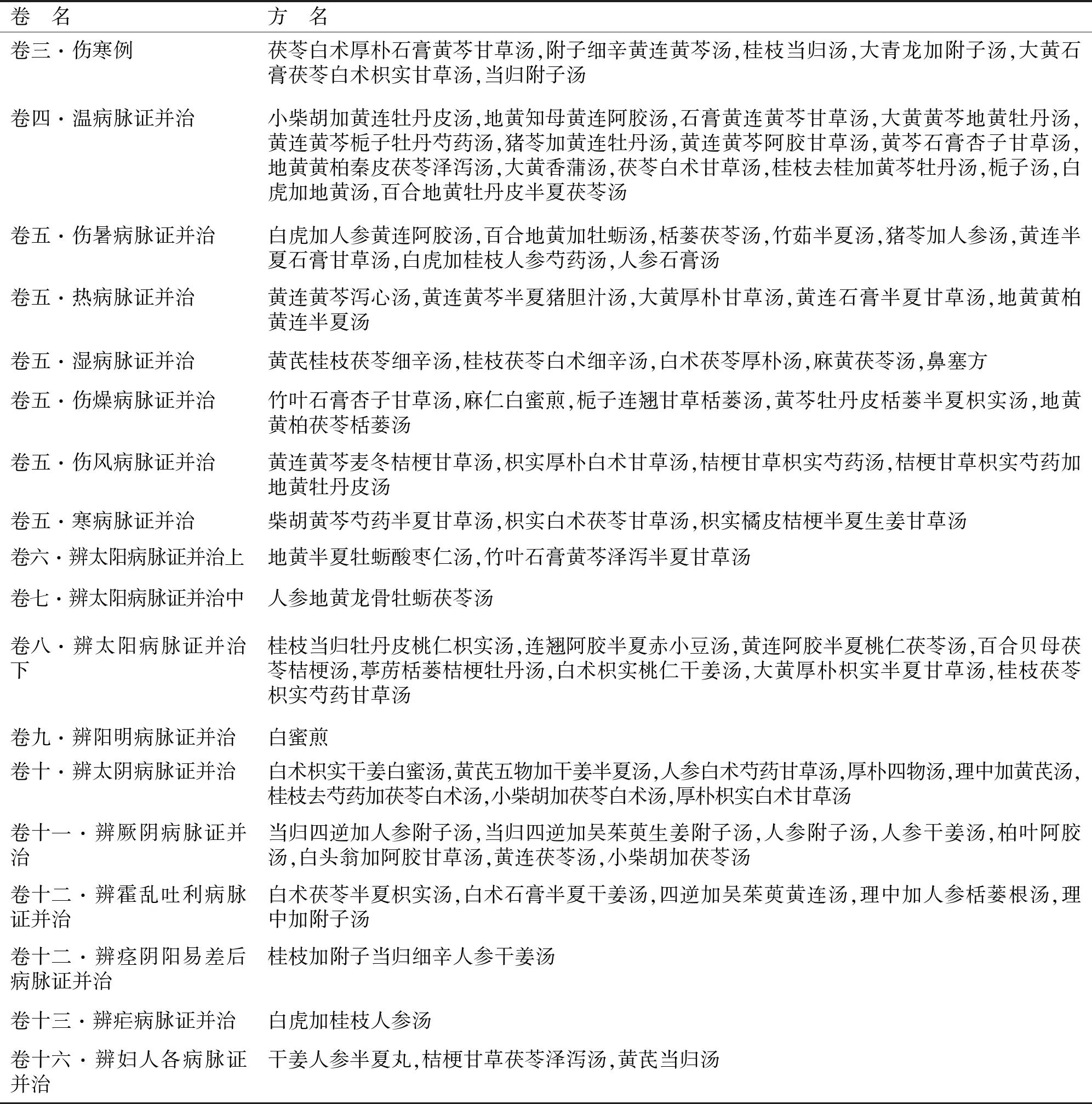

2.1 桂林古本独有之方剂 与宋本《伤寒论》及《金匮要略》相比,桂林古本多出新方90方。这90方主要出自于《卷三·伤寒例》《卷四·温病脉证并治》《卷五·伤暑病脉证并治》《卷五·热病脉证并治》《卷五·湿病脉证并治》《卷五·伤燥病脉证并治》《卷五·伤风病脉证并治》《卷五·寒病脉证并治》《卷六·辨太阳病脉证并治上》《卷七·辨太阳病脉证并治中》《卷八·辨太阳病脉证并治下》《卷九·辨阳明病脉证并治》《卷十·辨太阴病脉证并治》《卷十一·辨少阴病脉证并治》《卷十一·辨厥阴病脉证并治》《卷十二·辨霍乱吐利病脉证并治》《卷十二·辨痉阴阳易差后病脉证并治》《卷十三·辨疟病脉证并治》《卷十六·辨妇人各病脉证并治》诸篇。90首方剂中,“枳实厚朴白术甘草汤”与“厚朴枳实白术甘草汤”用量虽异,但药味相同。笔者将桂林古本独有之方剂进行归纳整理,见表1。

表1 桂林古本《伤寒杂病论》各卷独有方剂

2.2 桂林古本较宋本缺少之方剂 将桂林古本《伤寒论》与《金匮要略》比较,发现桂林古本中缺少了一些方剂,包括小儿疳虫蚀齿方、大黄甘草汤、大半夏汤、千金三黄汤、千金甘草汤、千金苇茎汤、千金生姜甘草汤、千金三物黄芩汤、千金麻黄醇酒汤、千金内补当归建中汤、千金桂枝去芍药加皂荚汤、风引汤、头风摩散、外台走马汤、外台茯苓饮、外台黄芩汤、外台牡蛎汤、外台柴胡去半夏加栝蒌根汤、古今录验续命汤、防己地黄汤、阳旦汤、鸡屎白散、赤丸、杏子汤、肘后獭肝散、近效术附汤、厚朴三物汤、侯氏黑散、矾石汤、苓甘五味姜辛汤、苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤、苓甘五味加姜辛半杏大黄汤、桂苓五味甘草去桂加姜辛半夏汤、蒲灰散、藜芦甘草汤、薯蓣丸,共36方。

2.3 桂林古本较宋本方名相同而药味不同之方剂 在桂林古本与宋本中存在部分方剂,其方名相同而药味不同。如大黄黄连泻心汤,在宋本中用大黄二两、黄连一两;而在桂林古本中,增黄芩一两。又如四逆散,桂林古本和宋本中皆有四逆散方,且两者条文相同,然而药物却截然不同。在宋本中,全方用甘草、枳实、柴胡、芍药4味,而在桂林古本中,四逆散方则由甘草、附子、干姜、人参4味所组成,其组方实则为宋本《伤寒论》中四逆汤(附子、甘草、干姜)加人参。桂林古本亦有四逆汤,其组成与宋本相同。桂林古本中的四逆散与四逆汤相比,四逆散用干姜一两半,而四逆汤用干姜二两半。其实,桂林古本中四逆散与四逆汤用同药不同量是合理的。两者皆治疗少阴病,四逆散治疗少阴病之轻者,故回阳力稍弱,而四逆汤治疗少阴病之重者,故加大干姜之用量,且改散为汤剂,以“汤者荡之”。又如九痛丸,在《金匮要略》中其组成为附子三两,生狼牙一两,巴豆一两,人参、干姜、吴茱萸各一两,而在桂林古本中则易生狼牙一两为狼毒四两,余药未变。类似情况的其他方剂还包括两个版本中的大柴胡汤、文蛤散、四逆加人参汤、通脉四逆汤、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤、桂枝甘草龙骨牡蛎汤、当归四逆汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤、麻黄升麻汤、土瓜根散、甘草粉蜜汤、竹叶汤、泽漆汤、泻心汤、奔豚汤、射干麻黄汤、桂枝芍药知母汤、温经汤、鳖甲煎丸。经统计得出,桂林古本与宋本方名相同而药味不同的方剂共有24方。

2.4 桂林古本较宋本方名不同而药味相同之方剂 同时,与宋本《伤寒论》及《金匮要略》相比,桂林古本还存在部分方剂与其药味组成俱同,而方名相异。如宋本中的栀子厚朴汤,在桂林古本中作栀子厚朴枳实汤,两方均由栀子十四枚、厚朴四两、枳实四枚组成。又如宋本中的大黄附子汤,与桂林古本中的大黄附子细辛汤药味相同;宋本中的麻黄附子汤,与桂林古本中的麻黄附子甘草汤相同;宋本中的乌头汤在桂林古本中作乌头麻黄黄芪芍药甘草汤;宋本中的滑石代赭汤实则为桂林古本中的百合滑石代赭汤等。尽管方名不同,但不影响对该方的理解与运用。值得注意的是,宋本《伤寒论》中的四逆散与桂林古本《卷五·伤风脉证并治》中的柴胡枳实芍药甘草汤以及《卷十·辨少阳病脉证并治》中的柴胡芍药枳实甘草汤两方均药味一致,但用量及主治迥异。类似情况的其他方剂还包括桂林古本中的白散方与宋本中的三物小白散,桂林古本中的白术附子汤与宋本中的桂枝附子去桂加白术汤,桂林古本中的葛根黄连黄芩甘草汤与宋本中的葛根黄芩黄连汤,桂林古本中的桂枝人参汤与宋本中的人参汤,桂林古本中的大黄甘遂阿胶汤与宋本中的大黄甘遂汤,桂林古本中的半夏厚朴茯苓生姜汤与宋本中的半夏厚朴汤,桂林古本中的五苓散加茵陈蒿与宋本中的茵陈五苓散,桂林古本中的枳实薤白桂枝厚朴栝萎汤与宋本中的枳实薤白桂枝汤,桂林古本中的桂枝甘草麻黄生姜大枣细辛附子汤与宋本中的桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤,桂林古本中的黄芪芍药桂枝汤与宋本中的黄芪芍药桂枝苦酒汤,桂林古本中的桂枝去芍药加牡蛎龙骨救逆汤与宋本中的桂枝救逆汤,桂林古本中的栝蒌瞿麦薯蓣丸与宋本中的栝蒌瞿麦丸以及桂林古本中的肾气丸与宋本中的崔氏八味丸。经统计得出,桂林古本较宋本方名不同而药味相同的方剂共有18方。

3 小结

魏雪舫先前对桂林古本与宋本进行详细对比,发现两个版本《伤寒论》部分方剂基本相同而《金匮要略》中方剂出入较大,认为其原因可能与《伤寒论》由王叔和进行精心编次而《金匮要略》的考证仅始于宋代有关[4]。可以看出,桂林古本与宋本相比存在其独有的方剂,同时在方名上,桂林古本亦有着其特点。今后应在临床实践中深入研究这些方剂的学术价值及临床疗效。