数学实验:“量感”建立的有效途径

——以“千克和克”的教学为例

2019-08-05江苏省太仓市荣文小学

江苏省太仓市荣文小学 葛 强

数学实验是一种蕴含思维的数学活动,是儿童主动发现数学、体验数学、理解数学和运用数学的一种重要方式。“量感”是对量的一种直觉,在常见的量——“质量”的学习中,由于质量是对事物客观属性的一种描述,它不能通过直接的“看”获得,而是需要丰富的“做”,在“做”的过程中才能实现量感的建立。因此,在“千克和克”这一内容的教学中,我将数学实验融入数学教学,让学生在观察、操作、实验中习得知识,积累量感经验,激发了学生数学学习的积极性,增进了学生对数学本质的理解,提高了学生的数学应用能力。

一、组织实验,感知并建立标准量

量感实质上是对量的敏感性,是人们在实际情境中主动、自觉地理解并运用量的态度与意识。度量的本质是比较,是将待测物和标准量相比较的过程,标准物就是度量单位,而比较的结果就是度量值。因此,在数学中感知并建立标准量是教学的重点。为感知和建立“千克”这一标准量,我组织了以下两个实验:

实验1:课前找两袋盐,先分别用手掂一掂,再用秤称一称。

三年级学生在日常生活中对物体的轻重或多或少都有一些感性的认知,食盐又是他们生活中经常接触到的,这个实验他们很容易做起来。在掂、称食盐的过程中,部分同学会从数学的角度关注量。生活中,多数情况下,两袋食盐的质量和是1千克,这既可以成为课堂学习的素材,又在不知不觉中培养了用数学的眼光观察生活的意识,帮助学生了建立初步的质量观念。

实验2:课堂小组实验,建立1千克量的表象。

实验材料:每组台秤1架、水果1千克、鸡蛋1千克、盐1千克、大米1千克等。

实验过程:

①小组合作,称出1千克大米,掂一掂、拎一拎,感受1千克有多重。

②还有哪些物体的质量是1千克,用实验验证一下。

③先估计几本数学书大约重1千克,再选择几本称一称,比比谁估得准。

学生通过观察、实验、操作等活动,初步建立了1千克的质量观念。在认识1千克的过程中,一方面通过引导学生观察秤面上指针位置的变化,让他们明白确认1千克物品的过程,初步学会盘秤的使用方法;另一方面让学生通过各种形式的活动具体感知1千克的实际轻重,在此过程中丰富对1千克的认识,帮助学生逐步从形成1千克的质量观念到再次感知1千克的实际轻重。

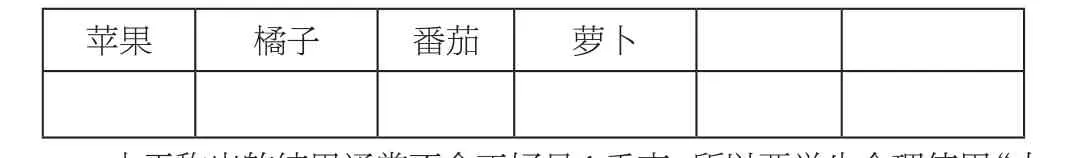

实验3:课后自选几种水果或蔬菜,先估计1千克各有多少个,再称一称、数一数,把结果填在表里。______________________

__苹果 ___橘子 __番茄 ___萝卜

由于称出的结果通常不会正好是1千克,所以要学生合理使用“大约”等词语进行表达和交流。在动手称出1千克水果或蔬菜之前,要求学生先试着估计1千克大约各有多少个;称好、数好之后,再把所得结果与此前的估计进行比较,这样可以增加他们的估计意识,培养他们的估计能力。

课前、课中、课后组织3次实验,从不同角度丰富了学生对1千克的感知,建立了1千克这一标准量。在实验的过程中,学生积累了判断轻重的经验,充分体会到“千克”在实际生活中的广泛应用。这样的教学把建立表象和数学实验相联系,借助具体形象的生活经验丰富对标准计量单位“千克”的感知,有助于学生“量感”的形成。

二、自主实验,拓展非标准量

《义务教育数学课程标准(2011年版)》提出:“要结合生活实际,经历用不同方式测量物体长度的过程”“能估计一些物体的长度,并进行测量”的教学目标,并指出:“计量单位的认识和实际问题有紧密的联系,需要在现实情境中引入,在解决问题的过程中理解和掌握。”在建立标准质量单位后,灵活选用参照估计各种物体的质量,是对学生量感的考验。在建立了1克这一标准量后,我让学生自主开展数学实验:

实验4:“10克有多重呢?”

你是怎样做实验的?实验的结果是什么?简要地把你经历的实验过程写下来。

刚开始很多孩子由于经验不足,出现了各种各样的问题。但孩子的潜能是无限的,而且他们对数学实验有着天生的热情,他们做数学实验极其用心,都巴望着自己的发现能在班级里和同学分享。以下是一些学生的真实体会:

学生1: 2枚1元的硬币大约是10克。

学生2:调料盒里勺子一勺5克,两勺10克。

学生3:一瓶眼药水10克。

学生4:500粒大米重10克,小黄豆70颗重10克,红豆83颗重10克。

……

孩子们兴致勃勃地交流着做实验的感受,他们对10克这一非标准量的感受是个性化的,虽然物体不一样,但质量相等,他们告诉我,亲手做这些数学小实验对他们来说,真是太好玩了!我顺势说:“那你们还想继续做实验吗?老师想问问你们100克有多重,请你们明天告诉我好吗?”第二天,学生的实验分享真是让我赞叹他们的能力:“1个鸡蛋大约50克,2个鸡蛋就是大约是100克。”“我先称了我家的玻璃杯是160克,然后倒入牛奶,杯子和牛奶一共260克,这时杯子中的牛奶是100克,我3口就喝完了。”“老师,我没有做实验,因为我们前面知道了70颗黄豆大约是10克,那么700颗黄豆大约是100克。”“老师,我也没做实验,我想到了1千克大约有10个橘子,那么一个橘子大约100克。”“一个桃子100克。”“一个小一点的苹果或者梨是100克。”……

其实,在孩子们交流的前一天晚上,家长们的心情也跟以前不一样了,有个家长这样说道:“唉……看她平时的上课作业就有点灰心了!可是你看她呢,做实验这么灵巧,像换了个人似的!”是的,这真是我们要好好反思的地方,我们太习惯了从一个角度去看孩子,就不免给孩子们定了型。然而,孩子真的是多面的,只不过日常的课堂和局促的相处窄化了我们的视野。感谢这样的数学实验,让我有机会领略每个同学不同的风景!

学生依托丰富的经验,与已经建立参照的标准量相结合,通过大量的体验活动,依托多种感官实现了对非标准量的重构。这种重构的智慧是学生在数学实验中大量的体验积累而成的,这种体验正是丰富“计量单位”概念表象的源泉。

三、迁移量感经验,解决生活实际问题

通过数学实验,学生建立了标准量,还能选用合适的参照物建立非标准量的量感。当学生能自觉迁移积累的量感经验,用于解决日常生活中的实际问题时,才能说明学生初步具有主动、自觉地理解并运用“量”的态度与意识了。在学习了千克一课后,我让学生解决以下实际问题:

面对问题1和问题2,学生说:“老师,我们可以做实验来解决问题。”也有的学生说:“老师,这样的实验我们刚做过,可以用我们实验中的物体去进行比较,比如乒乓球是很轻的,应该填3克;一只鸡重2千克差不多。”面对问题6,有学生说:“这样的杯子里装满橙汁估计不到300克,我在家里做过实验的。”有学生马上附和:“对呀,连杯子重300克,杯里的橙汁是300减240,等于60克,然后我们以此为参照,估计出3号杯子里的橙汁大约120克,4号杯子里的橙汁大约240克。”……

看来,在“千克和克”的学习中,数学实验已经成为一种学习方式深深地印入了每一个学生的脑海,而蕴含其中的观察能力和推理能力,表达能力和交流能力等这些核心素养的因子也慢慢地在学生的心中开始萌芽了。

正如波利亚所说:“数学既是一门系统性的演绎科学,又是一种实验性的归纳科学。”数学实验是建立量感的有效途径,其作用不仅揭示了数学知识的本质,而且开发了儿童的思维,发掘了儿童的探究潜能。学生正是在数学实验的过程中打开了思维活动的轨迹,他们边操作边思考、边思考边操作,从实验现象与实验结论关系的反思中积累了数学活动的经验,感悟了数学的思想方法,也深深地体会到了数学实验带来的乐趣。