不著一字、尽得风流

——从香菱学诗,打开传统学问的钥匙

2019-08-02钱穆

文_钱穆

文学和理学不同。理学家讲的是人生哲理,但他们的真实人生,不能像文学家般显示得真切。理学家教人,好像是父亲兄长站在你旁对你讲。论其效果,有时还不如一个要好朋友,可以同你一路玩耍的,反而对你影响大。因此父兄教子弟,最好能介绍他交一个年龄差不多的好朋友。文学对我们最亲切,正是我们每一人一生中的好朋友。正因文学背后,一定有一个人。

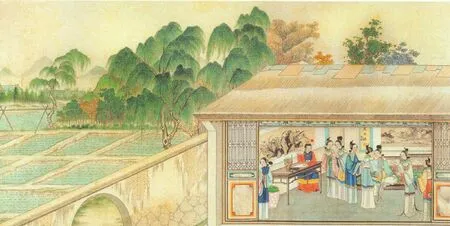

红楼梦第三十七回海棠诗社雅集。清孙温绘

一

最近偶然看《红楼梦》,有一段话,现在拿来做我讲这问题的开始。林黛玉讲到陆放翁的两句诗:重帘不卷留香久,古砚微凹聚墨多

丫环香菱很喜欢这一联,去问林黛玉。黛玉说:“这种诗千万不能学,学作这样的诗,你就不会作诗了。”下面她告诉那丫鬟学诗的方法。她说:“你应当读王摩诘、杜甫、李白跟陶渊明的诗。每一家读几十首,或是一两百首。了解以后,就懂得作诗了。”这一段话讲得很有意思。

放翁这两句诗,对得很工整。其实只是字面的堆砌,背后没有人。若说它完全没有人也不尽然。这个人,在书房里烧了一炉香,帘子不挂起来,香就不出去了。有很好的砚台,磨了墨,还没用。此诗背后是有一人,但这人却什么人来当都可,此人并不见有特殊的意境,与特殊的情趣。无意境,无情趣,只是一俗人。

香菱学诗

因为这环境中,换别一个人来,不见有什么不同,这就俗。高雅的人则不然,应有他一番特殊的情趣和意境。

先拿黛玉所举三人王维、杜甫、李白来说,他们恰巧代表了三种性格,也代表了三派学问。王摩诘是释,是禅宗。李白是道,是老庄。杜甫是儒,是孔孟。

摩诘诗极富禅味。禅宗常讲“无我、无住、无着”。后来人论诗,主张要不著一字,尽得风流。但作诗怎能不著一字,又怎能不著一字而尽得风流呢?

我们可选摩诘一联句来作例。这一联是大家都喜欢的:

雨中山果落

灯下草虫鸣

此一联拿来和上引放翁一联相比,两联中都有一个境,境中都有一个人。且讲摩诘这一联。在深山里有一所屋,有人在此屋中坐,晚上下了雨,听到窗外树上果给雨一打,朴朴地掉下。草里很多的虫,都在雨下叫。那人呢?在屋里灯下,听到外面山果落,草虫鸣。有情有景,把来和陆联相比,便知一方是活的,另一方是死而滞的。

这一联中重要字在落字和鸣字。这两字透露出自然界的生命气息来。这个人,这时顿然感到此生命,而同时又感到此凄凉。生命表现在山果草虫身上,凄凉则是在夜静的雨声中。请问当时作这诗的人,他碰到那种境界,他心上感觉到些什么呢?我们如此一想,就懂得“不著一字尽得风流”。正因他所感觉的没讲出来,这是一种意境。而妙在他不讲,他只把这一外境放在前边给你看,好让读者自己去领略。若接着在下面再发挥了一段哲学理论,或人生观,那这首诗就减了价值,诗味淡了,诗格也低了。

我们读上举放翁那一联,似乎诗后面更没有东西,没有像摩诘那一联中的情趣与意境。摩诘诗之妙,妙在他对宇宙人生抱有一番看法,他虽没有写出来,但此情此景,却尽已在纸上。这是作诗的很高境界,也可说摩诘是由学禅而参悟到此境。

今再从禅理上讲,如何叫做无我呢?试从这两句诗讲,这两句诗里恰恰没有我,因他没有讲及他自己。又如何叫做无住无着呢?无住无着大体即如诗人之所谓即景。此在佛家,亦说是现量。又叫做如。如,像这样子之义。雨中山果落,灯下草虫鸣,只把这样子这境提示出来,而在这样子这境之背后,自有无限深意,要读者去体悟。这种诗,亦即所谓诗中有画。至于画中有诗,其实也是同样的道理。

画到最高境界,也同诗一样,背后要有一个人。画家作画,不专在所画的像不像,还要在所画之背后能有此画家。西方的写实画,无论画人画物,与画得逼真,而且连照射在此人与物上的光与影也画出来。但纵是画得像,却不见在画后面更有意义之存在。即如我们此刻,每人面前看见这杯子,这茶壶,这桌子,这亦所谓现量。此刻我们固是每人都有见,却并没有个悟,这就是无情无景。而且我们看了世上一切,还不但没有悟,甚至要有迷,这就变成了俗情与俗景。我们由此再读摩诘这两句诗,自然会觉得它生动,因他没有执着在那上。就诗中所见,虽只是一个现量,即当时的那一个景。但不由得我们不即景生情,或说是情景交融,不觉有情而情自在。这是当着你面前这景的背后要有一番情,这始是文学表达到一最好的地步。而这一个情,在诗中最好是不拿出来更好些。

唐诗中最为人传诵的:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。这里面也有一人,重要的在欲断魂三字。由这三字,才生出下面“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”这两句来。但这首诗的好处,则好在不讲出欲断魂三字涵义,且教你自加体会。

又如另一诗:

月落乌啼霜满天

江枫渔火对愁眠

姑苏城外寒山寺

夜半钟声到客船

这一诗,最重要的是对愁眠三字中一愁字。第一句月落乌啼霜满天,天色已经亮了,而他尚未睡着,于是他听到姑苏城外寒山寺那里的打钟声,从夜半直听到天亮。为何他如此般不能睡,正为他有愁。试问他愁的究竟是些什么?他诗中可不曾讲出来。这样子作诗,就是后来司空图《诗品》中所说的羚羊挂角。这是形容作诗如羚羊般把角挂在树上,而羚羊的身体则是凌空的,那诗中人也恰是如此凌空,无住、无着。断魂中,愁中,都有一个人,而这个人正如凌空不着地,有情却似还无情。可是上引摩诘诗就更高了,因他连断魂字愁字都没有,所以他的诗,就达到了一个更高的境界。

读杜诗,最好是分年读,我们才能真知道杜诗的妙处

二

继续讲杜工部。杜诗与王诗又不同。工部诗最伟大处,在他能拿他一生实际生活都写进诗里去。这在西方便少,西方人作小说剧本,只是描写着外面。中国文学主要在把自己全部人生能融入其作品中,这是杜诗伟大的地方。

照佛家讲法,最好是不著一字,自然也不该把自己放进去,才是最高境界。而杜诗却把自己全部一生放进了。儒家主放进,释家主不放进,儒释异同,须到宋人讲理学才精妙。此刻且不谈,现在要讲的,是杜工部所放进诗中去的只是他日常人生,平平淡淡,没有讲到什么大道理。他把从开元到天宝,到后来唐代中兴,他生活的片段,几十年关于他个人,家庭,以及当时的社会国家,一切与他有关的,都放进诗中去了,所以后人称诗史。其实杜工部诗还是不著一字的。他那忠君爱国的人格,实也没有讲,只是讲家常。他的诗,就高在这上。我们读他的诗,无形中就受到他人格的感召。正为他不讲忠孝,不讲道德,只把他日常人生放进诗去,却没有一句不是忠孝,不是道德,不是儒家人生理想最高的境界。若使杜诗背后没有杜工部这一人,这些诗也就没有价值了。倘使杜工部急乎要表现他自己,只顾讲儒道,讲忠孝,来表现他是怎样一个有大道理的人,那这人还是个俗人,而这些诗也不算是上乘极品的好诗。所以杜诗的高境界,还是在他不著一字的妙处上。

读杜诗,最好是分年读。拿他的诗分着一年一年地,来考察他作诗的背景。要知道他在什么地方,什么年代,什么背景下写这诗,我们才能真知道杜诗的妙处。他在天宝以前的诗,显然和天宝以后的不同。他在梓州到甘肃一路的诗,和他在成都草堂的诗有不同。我们该拿他全部的诗,配合上他全部的人生背景,才能了解他的诗究竟好在哪里。

中国诗人只要是儒家,如杜甫、韩愈、苏轼、王安石,都可以按年代排列来读。王荆公诗写得非常好,可是若读王诗全部,便觉得不如杜工部与苏东坡。这因荆公一生,有一段长时间,为他的政治生涯占去了。直要到他晚年,在南京钟山住下,那一段时期的诗,境界高了,和以前不同。苏东坡诗之伟大,因他一辈子没有在政治上得意过。他一生奔走潦倒,波澜曲折都在诗里。我第一次读苏诗,从他年轻时离开四川一路出来到汴京,初读甚有兴趣,但后来再三读,有些作品,却多少觉得有一点讨厌。譬如他在西湖这一段,流连景物,一天到晚饮酒啊,逛山啊,一气读下,便易令人觉得有点腻。在此上,苏诗便不如杜诗境界之高卓。中年的苏诗,分开一首一首地读,都很好,可是连年一路这样下去,便令人读来易生厌。试问一个人老这样生活,这有什么意义呀?苏东坡的儒学境界不高,但在他处艰难的环境中,他的人格是伟大的,像他在黄州和后来在惠州琼州的一段。那个时候诗都好。可是一安逸下来,就有些不行,诗境未免有时落俗套。东坡诗之长处,在有豪情,有逸趣。其恬静不如王摩诘,其忠恳不如杜工部。我们读诗,正贵从各家长处去领略。

再看白乐天的诗。乐天诗挑来看,亦有长处。但要对着年谱拿他一生的诗一口气读下,那比东坡诗更易见缺点。他晚年住在洛阳,一天到晚自己说:“舒服啊!开心啊!我不想再做官啊。”这样的诗一气读来,便无趣味了。

再讲回到陆放翁。放翁亦是一大家,他一生没有忘了恢复中原的大愿。即此一端,可想放翁诗境界也尽高。放翁一生,从他年轻时从家里到四川去,后来由四川回到他本乡来,也尽见在诗中了。他的晚年诗,就等于他的日记。有时一天一首,有时一天两三首,尽是春夏秋冬,长年流转,这般的在乡村里过。他那时很有些像陶渊明。你单拿他诗一首两首地读,也不见有大兴味。可是你拿他诗跟他年龄一起读,尤其是七十八十逐年而下,觉得他的怀抱健康,和他心中的恬淡平白,真是叫人钦羡。可惜他作诗太多。他似乎有意作诗,而又没有像杜工部般的生活波澜,这是他吃亏处。若把他诗删掉一些,就会更好了。

在清诗中我最喜欢郑子尹。他是贵州遵义人,没做高官,一生多住在家乡。他的伟大处,在他的情味上。他是一孝子,他在母亲坟上筑了一园,一天到晚,诗中念念不忘他母亲。诗中有人,其人又是性情中人,像那样的诗也就极难得。

李太白诗固然好,出世的诗,更不需照着年谱读。他也并不要把自己生命放进诗里去。连他自己生命还想要超出这世间。这等于我们读庄子,尽不必去考他时代背景。李太白诗,也有些不考索它背景是无法明得他诗中用意的。但李诗真长处,实并不在这点上。我们读李太白、王摩诘诗,尽可不管他年代。而读杜工部、苏东坡等人的诗,他们或多或少地把他们的整个人生放进诗了。

清诗中钱穆最喜郑子尹,他亦工书画,风格苍朴萧散。画家作画,不专在所画的像不像,还要在所画之背后能有此画家

三

文学和理学不同。理学家讲的是人生哲理,但他们的真实人生,不能像文学家般显示得真切。理学家教人,好像是父亲兄长站在你旁对你讲。论其效果,有时还不如一个要好朋友,可以同你一路玩耍的,反而对你影响大。因此父兄教子弟,最好能介绍他交一个年龄差不多的好朋友。文学对我们最亲切,正是我们每一人生中的好朋友。正因文学背后,一定有一个人。这个人可能是一佛家或儒家。

林黛玉所讲的,还有一陶渊明。陶诗像是极平淡,其实他的性情也可说是很刚烈的。他能以一种很刚烈的性情,而过这样一种极恬淡的生活,把这两者配合起来,才见他人格的高处。西方人分心为智、情、意三项,西方哲学重在智,中国文学重在情与意。情当境而发,意则内涵成体。“采菊东篱下,悠然见南山,此中有真意,欲辨已忘言。”须明得此真意,始能读陶诗。

倪云林所画,似乎谁都可以学,可是别人总是学不到。没有他胸襟,怎能有他笔墨

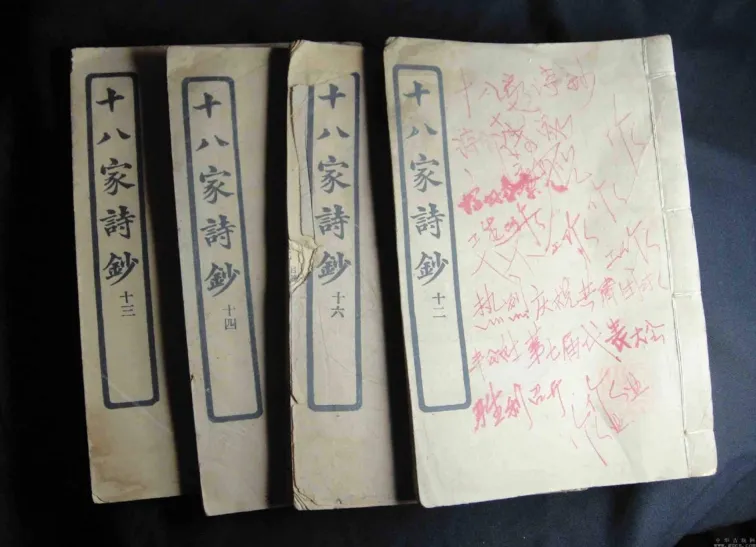

陶、杜、李、王四人,林黛玉叫我们最好每人选一百两百首诗来读,这是很好的意见。但我主张读全集。又要深入分年读。一定要照清朝几个大家下过工夫所注释的来读。陶、李、杜、韩、苏诸家,都有清人下过大工夫,每一首诗都注其出处年代。曾文正的《十八家诗钞》,一家一家整集钞下,不加挑选,能这样去读诗,趣味才大,意境才高。这是学诗一大诀窍。

先要有了情趣意境才有诗。好比作画尽临人家的,临不出好画来。尽看山水,也看不出其中有画。最高的还是在你个人的内心境界。例如倪云林,是一位了不得的画家。他一生达到他画的最高境界时,是在他离家以后。他是个大富人,古董古玩,家里弄得很讲究。后来看天下要乱了,那是元末的时候,他决心离开家,去在太湖边住。这样过了二十多年。他这么一个大富人,顿然家都不要,这时他的画才真好了。他所画,似乎谁都可以学。几棵树,一带远山,一弯水,一个牛亭,就是这几笔,可是别人总是学不到。没有他胸襟,怎能有他笔墨!这笔墨须是从胸襟中来。

故中国人学文学,实即是学做人一条径直的大道。诸位会觉得,要立意做一人,便得要修养。中国古人曾说“诗言志”,此是说诗是讲我们心里东西的,若心里龌龊,怎能作出干净的诗,心里卑鄙,怎能作出光明的诗。所以学诗便会使人走上人生另一境界去。正因文学是人生最亲切的东西,而中国文学又是最真实的人生写照,所以学诗就成为学做人的一条径直大道了。

我想到中国的将来,总觉得我们每个人先要有个安身立命的所在。有了精神力量,才能担负重大的使命。这个精神力量在哪里?灌进新血,最好莫过于文学,民初新文化运动提倡新文学以来,老要在旧文学里找毛病,毛病哪里会找不到?像我们刚才所说,《红楼梦》里林黛玉,就找到了陆放翁诗的毛病。指摘一首诗一首词,说它无病呻吟。但不是古诗同全是无病呻吟的。说不用典故,举出几个用典用得极坏的例给你看。可是一部杜工部诗,哪一句没有典?

又如说某种文学是庙堂文学,某种文学是山林文学,又是什么帮闲文学等,这些话都有些荒唐。有人说我们要作帮忙文学,不要作帮闲的文学,文学该自身成其为文学,哪里是为人帮忙帮闲的呢?若说要不用典,“读书破万卷,下笔如有神。”典故用来已不是典故。《论语》“士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也”。孟子“勇士不忘丧其元,志士不忘填沟壑”。杜工部诗说“饿死焉知填沟壑,高歌但觉有鬼神”,此两句沟壑两字有典,填字也有典,饿死二字也有典,高歌也有典,这两句没有一字没有典,这又该叫是什么文学呢?

民国商务印书馆《十八家诗钞》四本

陶、杜、李、王四人,林黛玉叫我们最好每人选一百两百首诗来读,这是很好的意见

我们且莫尽在文字上吹毛求疵,应看他内容。一个人如何处家庭、处朋友、处社会,杜工部诗里所提到的朋友,也只是些平常人,可是跑到杜工部笔下,那就都有神,都有味,都好。我们不是也有很多朋友吗?若我们今晚请一位朋友吃顿饭,这事很平常。社工部诗里也常这样请朋友吃饭,或是别人请他,他吃得开心作一首诗,诗直传到现在,我们读着还觉得痛快。同样一个境界,在杜工部笔下就变成文学了。我们吃人家一顿,摸摸肚皮跑了,明天事情过去,全没有了,觉得这事情一无意思般。读杜工部诗,他吃人家一顿饭,味道如何,他在卫八处士家夜雨剪春韭那一餐,不仅他吃得开心,一千年到现在,我们读他诗,也觉得开心,好像那一餐,在我心中也有分,也还有余味。其实很平常,可是杜工部写上诗里,你会特别觉得其可爱。不仅杜工部可爱,凡他所接触的,其人其境皆可爱。其实杜工部碰到的人,有的在历史上有,有的历史上没有,许多人只是极平常。至于杜工部之处境及其日常生活,或许在我们要感到不可一日安,但在工部诗里便全成可爱。所以在我们平常交朋友,且莫要觉得这人平常,他同你做朋友,这就不平常。你不要看他请你吃顿饭平常,只是请你吃这件事就不平常。杜工部当年穷途潦倒,做一小官,东奔西跑。他或许是个土头土脑的人,别人或会说,这位先生一天到晚作诗,如此而已。可是一千年来越往后,越觉他伟大。看树林,一眼看来是树林。跑到远处,才看出林中那一棵高的来。这棵高的,近看看不见,远看乃始知。我们要隔一千年才了解杜工部伟大,两千年才感觉孔夫子伟大。现在我们许多人在一块,并无伟大与不伟大。真是一个伟大的人,他要隔五百年一千年才会特别显出来。

那么我们也许会说一个人要等死后五百年一千年,他才得伟大,有什么意思啊?其实真伟大的人,他不觉得他自己的伟大。要是杜工部觉得自己伟大,人家请他吃顿饭,他不会开心到这样子,好像吃你一顿饭是千该万当,还觉得你招待不周到,同你做朋友,简直委曲了,这样哪里会有好诗做出来。

我这些琐碎话,只说中国文学之伟大有其内在的真实性,所教训我们的,全是些最平常而最真实的。倘我们对这些不能有所欣赏,我们做人,可能做不通。因此我希望诸位要了解中国文学的真精神,中国人拿人生加进文学里,而这些人生则是有一个很高的境界的。这个高境界,需要经过多少年修养。但这些大文学家,好像一开头就是大文学家了,不晓得怎样一开头他的胸襟情趣会就与众不同呀!好在我们并不想自己做大文学家,只要欣赏得到便够了。你喜欢看梅兰芳戏,自己并不想做梅兰芳。这样也不就是无志气。当知做学问最高境界,也只像听人唱戏,能欣赏即够,不想自己亦登台出风头。有人说这样不是便会一无成就吗?其实诗人心胸最高境界并不在时时自己想成就。大人物,大事业,大诗人,大作家,都该有一个来源,我们且把它来源处欣赏。自己心胸境界自会日进高明,当下即是一满足,便何论成就与其他。让我且举《诗经》中两句来作我此番讲演之结束。《诗经》说:“不忮不求,何用不臧。”不忮不求,不忌刻他人来表现自己,至少也应是一个诗人的心胸吧!