道德、法治与媒介素养

2019-08-02唐月悦成都市龙江路小学教导主任

文_唐月悦 成都市龙江路小学教导主任

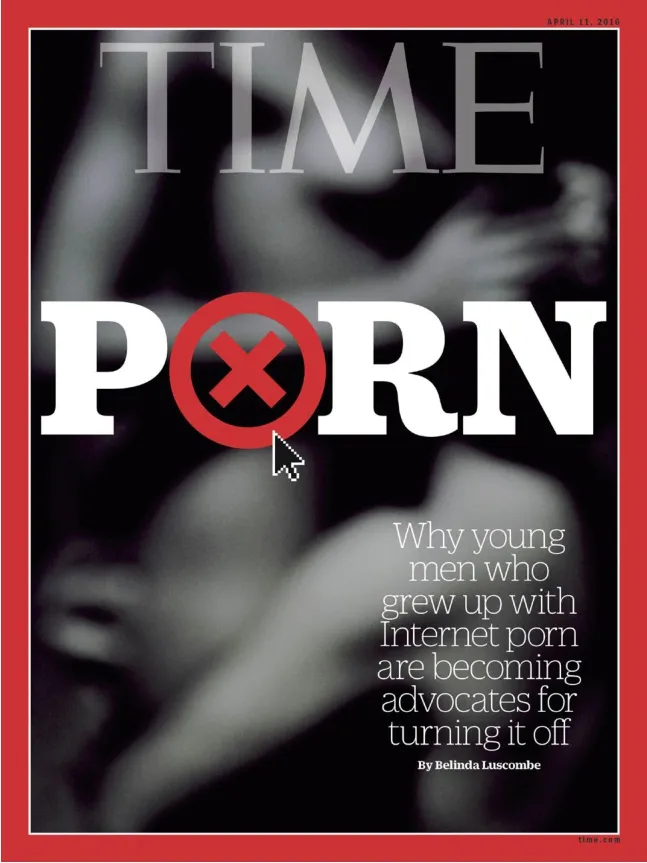

有人说,网络是上帝送给中国人的礼物。网络之利不待多言,不过凡事总分阴阳。试看互联网上充斥的色情、暴力、谣言、教唆、欺骗、诱惑等,多么考验一个人的心智。甭说未成年人,在道德和生活层面,连大人都抵抗不了不健康媒介讯息的污染。因此,仅从道德与法治角度看,媒介素养该及早进入基础教育中。

如今大众传播媒介与信息,像阳光、空气一样环绕着孩子们。中小学生的道德养成时时受到各种媒介的影响。他们该怎样面对令人眼花缭乱的媒介生态环境?这是一道教育难题。

特别是小学生乐于接受新技术新媒体,且年龄越小对网络信任度越高。但网络的多元与匿名性,已衍生诸多社会问题,而学生在网络中辨别真伪的能力过低。换言之,即信息技能强,信息素养低。父母们也担心虚假、暴力等网络信息影响子女身心发展。

因此,积极探索媒介素养教育融入《道德与法治》学科的路径与策略,将媒介素养培养教育下移至小学课程体系,并注重面向家庭开展相关教育,已迫在眉睫。

相互渗透与融合

媒介素养教育以培养学生全面的信息鉴赏、批判和加工能力,并形成良好的审美表达和道德素养为目标。这与《道德与法治》课有一定相似性。

《道德与法治》课程标准如此要求:以儿童的生活为基础,具有综合性,课程设计体现儿童与自然、儿童与社会、儿童与自我的内在整合;课程内容体现品德教育和生活教育有机融合;教学活动体现儿童的生活体验与道德体验,知识学习与社会参与、问题探究等彼此渗透、相互促进,实现生活、教学、发展的三位一体。

显然,这些课程资源也大多是媒介素养教育的有效载体。媒介素养教育如果以教师有选择地采用《道德与法治》教学资源、有针对性地利用《道德与法治》教学载体,不仅能达到其教育目的,而且可以取得道德养成、媒介素养养成等多种教学效果。

《道德与法治》学科教师是渗透和融合媒介素养教育的推动力量。在英、美等国,媒介素养教育在发展之初是被一些有远见的英文学科教师率先引入课堂的。教师是学生信息技术的直接传播者,教师媒介素养的高低,在教育教学活动中对所接触的媒介的看法以及他们所引用的媒介信息等,都直接影响着学生对媒介的兴趣和辨别。

三个维度

媒介素养是一个人正确地、建设性地享用信息资源的能力。小学生除应具有听、说、读、写诸能力之外,还应具有批判性地接收和理解判断影视、广播、网络、报刊等媒介信息的能力,以及使用电脑、电视、照相机、录音机、录像机等广泛的信息技术来制作、传播信息的能力。

笔者认为,在学生的《道德与法治》教育中融入媒介素养,应包含以下三个维度:

1.感知媒介,了解媒体。通常意义上的媒介包括报纸、杂志、广播、电视、网络、图书等。结合不同年龄的学生实际,教师要引导学生初步认知这些媒介的特质与功能,知晓媒介构建的拟态环境与真实环境的不同,了解选择某种媒介的动机等。

2.运用媒介,学以致用。小学生的《道德与法治》教育具有实践性与开放性的特征,教师要帮助学生尽可能多地了解媒介制作过程和技术,如电脑操作、网页制作、调查报告的撰写等,从中体会媒介信息产生的过程,使他们能够学以致用、融入社会。

3.解读媒介,独立思考。教师要引导学生解读媒介,指导在新技术条件下自媒体上审慎解读和正确表达,提高学生思辨能力、是非分辨能力,初步树立正确的媒介传播观,建立书本认知“规则”和生活实际的联系,将刚性外在的约束转换为柔性的内在自觉,打通走向具有新时代民主意识小公民的路径。

海外媒介素养教育的要义,就是培养学生的批判性思考(Critical Thinking)能力

原则、方法与目的

《道德与法治》学科是渗透和融合媒介素养教育的有效平台。其课程标准规定,本课程面向儿童的整个生活世界。教学目标随着儿童生活及活动过程的变化和需要不断调整;教学内容从教科书扩展到儿童生活的各个方面;课堂从教室扩展到家庭、社区以及儿童的其他生活空间;教学时间在与学校其他活动或学科的配合和联结中灵活而弹性地延展。

这些要求不再局限于单一的《道德与法治》课程及其教学,而是可以超越教材文本的框架,将问题及其研究延伸至生活实践中。这种学习方式与媒介素养教育提倡的实践不谋而合。

信息化社会中,学生在成为媒介素养教育的对象之前,已积累了很多媒介认知体验。教师应从学生已知的东西入手,引导他们辨别、分析媒介文本;教师不是要告诉学生确定的事实,而是鼓励学生对媒介信息进行质疑,学生则通过收集信息、与他人共享观点、反思各自的体验等,来培养对媒介和媒介信息的批判性认识。

因此,教师可将《道德与法治》综合实践活动作为平台,通过设计不同的探究课题开展多专题、多形式的媒介素养教育。反过来,这也会对《道德与法治》教学起到丰富和推动作用。

1.原则:坚持正确疏导与自我教育相结合,依托学科教学,引导学生正确对待各种媒介,帮助学生趋利避害,充分发挥媒介的正能量作用。

2.方法:理论与实践相结合。进行媒介素养教育最适合、最有效的方法是“做中学”。结合《道德与法治》学科教学内容,教师可布置有意义的实践性学习任务,让学生充分利用各种媒介收集资料、制作课件、汇总调查等,在研究和任务型学习中提高运用媒介的能力。

3.目的:知识能力与价值观相结合。在《道德与法治》学科课堂中融入媒介素养教育,目的在于帮助学生在了解媒介相关知识、掌握相关技能的同时,在媒介面前保持清醒的头脑,以思辨的态度创造性地分析媒介信息,形成正确的价值观,成长为具有“媒介智慧”的人。

三个策略

(一)构建渗入式的媒介素养教育课程

1.转变观念是前提。新媒介的融合与普及引发了未成年人教育中的许多新问题。面对网络暴力、短信诈骗、低俗之风等现象,教师应运用这些生活中的真实例子,直面事实,对学生进行道德与法治教育。教师要转变观念、对学生负责,边教边学,与时代同行,才能帮助学生更好地成长。

2.与学生共同学习。我们处在一个新媒体时代,从某种程度来说,学生在某些方面的信息和媒介素养并不比教师差。因此,教师应放低身姿,与学生共同学习,共同提高。

3.依托教材。《道德与法治》课程标准指出,学生应“合理利用互联网等传播媒介,初步养成积极的媒介批评能力,学会理性利用现代媒介参与社会公共生活”。因此,教师的一切教育教学行为,都应以课程标准规定的内容为准。依托教材、挖掘教材资源,将教材内容与媒介素养教育融为一体,以此提升学生的媒介素养。

(二)注重实践型的媒介素养教育课程

1.创设拟态式的教学场景。每一种媒介都有自己的文本建构规则,并以自己特有的方式呈现事实。因此,不同的媒介报道同一个事件,所产出的可能会是不同的映象和讯息。鉴于此,《道德与法治》学科教师在课堂上要创设拟态式的教学场景,引导学生客观地了解媒介信息,以及这些信息背后可能涉及的经济因素、政治因素等,知晓“媒介世界”与“现实世界”间的差异,从而理性地、批判地处理好媒介信息。

2.结合学生生活的热点话题重组教学内容。教师在教学时,不必拘泥于教材的逻辑安排,而应根据教学需要以及学生实际,重组教材,实施专题化教学。

3.通过研究性学习掌握相关技能和方法。学生以小组合作的方式完成任务。在这个过程中,学会采访、写作、制作调查表、分析样本数据等方法,教会学生查找相关的法律条文和各级部门的相关规定,通过研究性学习,提升学生的媒介素养。

(三)保持清醒的头脑,给予学生积极的引导

如何使用媒介以及对媒介信息进行理性、批判式解读,并借助媒介发展自身的能力,被认为是少年儿童媒介素养的核心内容。

2001年,日本在中小学设立“综合教育”,引入媒介素养教育课程;2002年,澳大利亚已通过法律使媒介素养教育成为常规教育,并开发了从幼儿园到小学二年级的完整媒介素养教育课程与教材;加拿大则规定在7至8年级学生的课堂中,必须有十分之一的时间用于媒介素养教育。

相较于传统科目,媒介素养课程是信息时代的新产物,学校要根据自身教育资源以及学生接受水平,专门开设媒介素养课或者结合其他课程采用渗透性教育等方式开展教学。同时向家长传授媒介知识、技能,帮助父母更好地指导孩子进行媒介使用,并在与孩子的对话中,分享彼此的观点和看法,培养少年儿童鉴别媒介信息和正确看待问题的能力。