中华民族的“仁格”

2019-08-02张喁

文_张喁

中华民族历经诸多危难却屹立不倒,靠的是中华文化所教化出的一批批仁人志士。本期新教材,重温张元济先生在抗战全面爆发背景下编写的《中华民族的人格》一书,从那些重义轻死的先民身上,感悟仁义忠孝、舍生忘死的高贵人格。

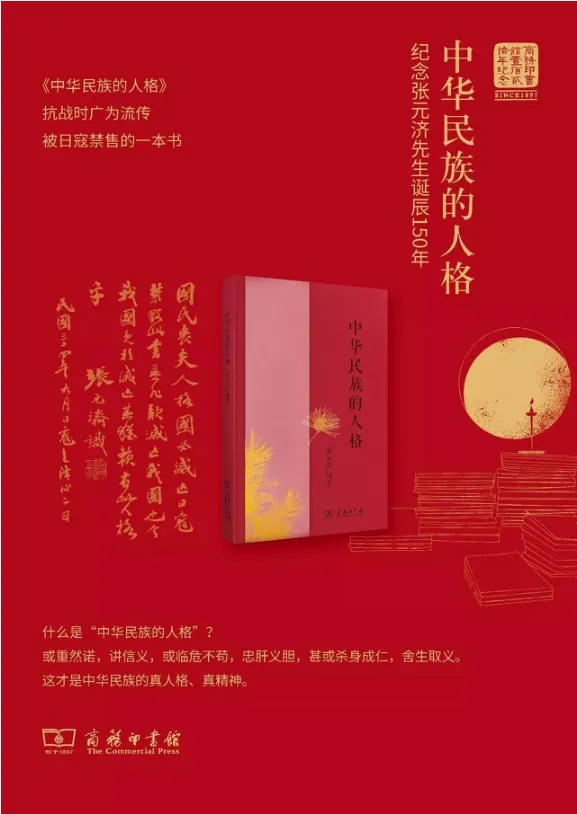

张元济先生1937年编著的小册子《中华民族的人格》,被日寇禁售而声名远播

烧书之恨

张元济被誉为“中国现代出版第一人”,历任商务印书馆编译所长、总经理、董事长,其生平和杰出贡献参见本期“教育家”栏目。

1926年张元济年满60退休,后专事校阅整理古籍善本,但并非两耳不闻窗外事。1932年“一·二八事变”爆发,上海商务印书馆东方图书馆连同存藏大批古籍善本的涵芬楼,尽毁于日寇战火,二十多年积蓄的近五十万册图书顷刻之间化为灰烬。这是近代藏书史上骇人听闻的浩劫,也是中国文化史上一场堪与火烧圆明园相比拟的空前浩劫。对张元济来说,剜心之痛甚于“灭九族”。

全面抗战似乎近在咫尺:政治上,日本已在冀东扶持起伪组织;军事上,日本关东军堂皇坐镇伪满洲国,还在华北不断增加驻军;经济上,日本藉由天津租界大肆走私,篡夺我海关利益,满铁(日本一铁路公司)势力也在往华北渗透。

然而,在国内,领导中华民族的南京政府,似乎没有准备好,是战是和举棋不定;国际上,欧美对日本的膨胀扩张虽也十分忌讳,但却没有施与一点颜色,纵使日本虚与委蛇,嘴脸狡诈。

此时,张元济已愈古稀之年,早年经历甲午耻辱,晚年又有痛失涵芬楼的切身之恨,作为实业经营者,还必须安排商务印书馆火速转移到后方。老人清楚大战已无可避免。

战争,意味着前赴后继地死人,而不是像奉系军队在“九·一八事变”后不发一枪让出东北。要做好怎样的牺牲准备?南京政府看起来没有什么办法。所以,凭借对古籍善本的专业和为青少年传播文化火种的特长,张元济从古籍中搜罗素材,编写了一本号召青少年救亡图存的小册子——《中华民族的人格》。

华夏之魂

张元济彼时正在校阅《史记》等古籍,他从《史记》《左传》《战国策》中撷取8篇故事,来彰显中华民族史上真英雄“杀身成仁”的仁义人格。实际上,这些故事是直接针对国民党当局不抵抗政策的。

在张元济看来,所谓“攘外必先安内”“稳住阵脚预备好战斗力”,其本质都是“求生以害仁”。随手一翻中华民族的典籍,就能找到代代相传耳熟能详的“有杀身以成仁”的英雄故事。如果当局对祖宗还有一点敬畏,自当“无求生以害仁”,这样民族才有独立和胜利之日。

《中华民族的人格》是一本小册子,不是只为传递书面知识和空喊口号,而是要让整体文化水平不高的国民尽可能多读到这本书,进而鼓动读者化信念激情为行动,“见贤思齐”,向书中的英雄人物学习,随时准备好抗日杀敌。为此,张元济对本就不长的原文作了适当删节,但未做大的改动;又担心不利于普及,他又将之译成白话,并在每篇后略加评点。

8篇故事分别是《公孙杵臼程婴》《伍尚》《子路》《豫让》《聂政》《荆轲》《田横》《贯高》,所涉及的人物却不止上述9人。比如《荆轲》一篇就记录了田光、樊于期、荆轲、高渐离四个人的慷慨就死。

张元济在《编书的本意》一章明确指出:“我现在举出这十几位,并不是什么演义弹词里妆点出来的,都是出在最有名的人人必读的书本里。他们的境遇不同,地位不同,举动也不同,但是都能够表现出一种至高无上的人格。有的是为尽职,有的是为知耻,有的是为报恩,有的是为复仇,归根结果,都做到杀身成仁,孟夫子说是大丈夫,孔圣人说是志士仁人,一个个都毫无愧色。这些人都生在二千多年以前,可见得我中华民族本来的人格,是很高尚的。只要谨守着我们先民的榜样,保全着我们固有的精神,我中华民族不怕没有复兴的一日!”

1937年5月,该书由商务印书馆推出,两个月后卢沟桥枪响。我们不难设想,无数热血男儿受了这本小册子的鼓舞,迈向了前方战场。

1940年3月,汪精卫变节,张元济马上决定再版《中华民族的人格》,并在致胡适信中写道:“颇感慨近来人格之堕落,思从少年身上加以挽救。不料近来堕落日甚……”

义战良心

随着战争的推移,上海租界成为孤岛。商务印书馆总管理处迁到长沙,但董事会仍在上海,利用香港中转,指挥方阵大计。张元济也坚守上海。在沦陷的北平,尚有商务印书馆的京华印刷厂,没什么印刷业务,但苦苦假装忙不过来,这样就有理由不接日伪印件,而且保持开工不关门,就能避免被日寇强征机器、铜、铅、纸张。在孤岛上海,商务印书馆也坚持不接日伪印件。

1939年12月,汪精卫和日本签订《日支新关系调整纲要》等密约,1940年3月在南京成立伪“国民政府”。张元济与汪精卫的哥哥汪兆庸关系密切,对汪精卫早年的英勇胆识也极佩服。1922年他受广州革命政府之邀前往广州考察设立新厂时,正是汪精卫负责接洽。汪精卫陪同张元济瞻仰黄花岗七十二烈士之墓,而墓碑是汪精卫所写。

追思往事,回首黯然,张元济对汪精卫的变节行为深感痛心,马上决定再版已出版三年的《中华民族的人格》,在写给胡适的求序的信中,他痛陈:“颇感慨近来人格之堕落,思从少年身上加以挽救。不料近来堕落日甚,上海各报时借是书发言警众。”

这本书的影响力不小,当然成为日寇的眼中钉。珍珠港事变后上海孤岛也沦陷,张元济后来回忆:“敌军欲亡我国,严禁此书,妄冀消灭我国人之人格。岂知消灭不了,反益发扬。”有日本军官携名片登门拜访,张元济在名片背后直接写上:“两国交兵,不便接谈”,让家属把名片退回,不予接见。

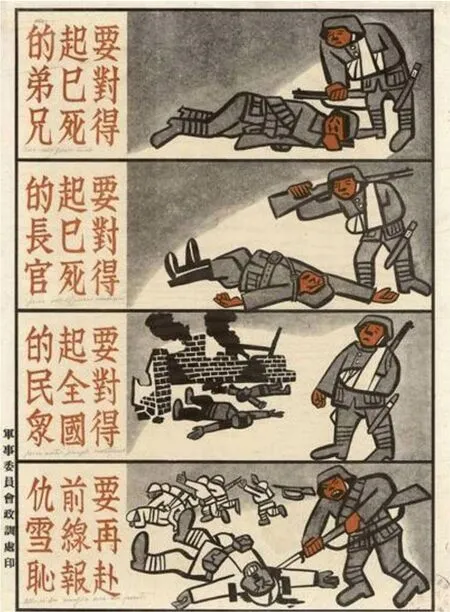

抗日战争期间,中国将士舍身赴死,保家卫国。图为当时的漫画

此时的张元济,已退休十几年,一直义务为商务印书馆编校古籍、出谋划策,他的收入只有每年二百元董事车马费,战前尚有很少的股息,但抗战后股息就停发了。上海又物价飞涨,张元济花空积蓄后,1939年底卖掉住宅租房住,还须时常出售手书谋生,这种情况下还要接济一些失业的前同事,可以说他在这段沦陷期的人格,和《中华民族的人格》一书完美映衬。

虽然这是一本小书,但因着其中的大义,仿佛有千钧之重,张元济本人也很看重它。书刚印刷出来,1937年6月上旬,张元济前往苏州旁听沈钧儒等“七君子”案第一次庭审,竟然遭拒,愤然而归。14日,他致信在苏州已身陷囹圄的邹韬奋,随寄《中华民族的人格》一册。16日邹韬奋回信:“此间诸友陷身囹圄以来,个人利害非所计及,惟救国无罪与民族人格不得不誓死力争。拜读大著《中华民族的人格》,实获我心,韬等所始终坚持生死不渝者正为先生谆谆训诲者也。此书在国难危迫如今日,尤弥足珍贵。”

6月25日,“七七事变”前夕,蒋介石还未下定抗战决心。张元济给住在庐山的蒋写信,并随寄此书,信中写道:“国难日深,复兴民族,必先提高人格,元济近撰小册,冀唤醒一般民众,附呈一册,并期裁教。”

不负张元济老先生的厚望,这本书在抗战及内战炮火中一再再版:初版仅二个月,1937年7月就在上海再版;1938年8月在长沙三版;1942年5月在重庆四版;1943年12月在重庆五版;1947年2月收入“新中学生文库”,出了第六版。

解放后,张元济应邀北上参加新政协会议、开国大典,他随身携带此书,不断将它送给遇见的要人。据他日记中不完全的记录,获赠此书的有张治中、邵力子、高汾、张难先、吴玉章等人。

在这本书中,张元济弘扬“杀身成仁”的春秋战国英雄,或为“赵氏孤儿”这样的主人遗孤而献身,或为亲朋复仇而死,或为知己赴难。他们毫不犹豫献身的动力,都来自那个“仁”字。

什么是“仁”?张元济说得很简单:“我们良心上觉得应该做的,照着去做,这便是仁。”为小共同体的亲族乃至大共同体的家国慷慨赴难,这是古人的“仁格”。

相较之下,生活在现代社会的我们,未经历第二次世界大战这样惨烈的战争,我们的人格在太平年间,消磨得越来越无所凭借,读一读本书不是获得虚假的不合时宜的“献身”的道德制高点,而是为清晰和坚定自己的人格应对不可预期的未来做好反思和付诸勇气的准备。