万物研学:发现生长的“自然”

2019-08-02汤成米供图万物启蒙研学部

本刊记者_汤成米 供图_万物启蒙研学部

研学已成为目前学校课程改革的热门。但研学到底研什么,在万物启蒙看来,如果没有整体的认知路径和架构,最终仍然可能流为片面的知识学习。

事实上,研学天然就蕴涵着“万物为教材,世界为课堂,社会为学校”的质素,更直接地体现了万物启蒙的教育理念。

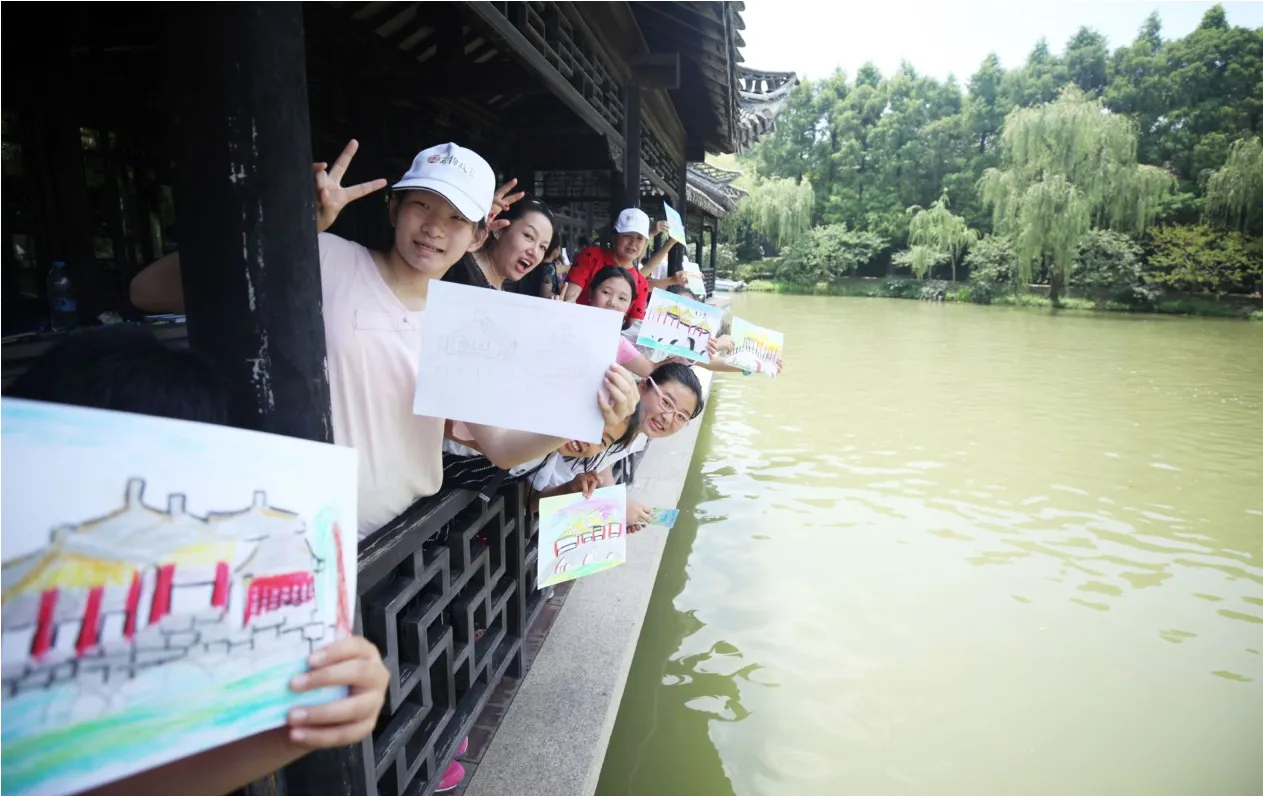

主题线路游学、城市走读、乡村自然营地……这些丰富多元的研学形态,也促使万物启蒙课程“物”的理念逐步扩展,从天地自然到人事,从乡村到城市,不断推动儿童形成“如何与世界妥善相处”的人生观和价值观。

清风寺里的“小意外”

2018年10月,万物启蒙研学部带着孩子走了一遍“唐诗之路”。

孟珏生还记得一个“惊险又美好”的小意外。在浙江上虞东山探访“三谢”,临近结束时,登清风岭,原计划5分钟参观清风寺,最后却停留了两个多小时。原来,寺里有一位清风居士正在插花,把孩子们都迷住了,不停地问问题。

这位陌不相识的居士索性就开始教孩子插花,讲起了插花的文化和故事。

作为研学负责人,孟珏生深知研学过程控制时间的重要,但这次意外的耽搁,他觉得“真是太美好了”。

在他看来,这样的变数反而更加显出了万物启蒙的意义:当你把孩子放回天地间,有些教育自然而然就发生了。

一位居士插花,和唐诗、“三谢”有什么关系呢?

当然没有因果关系。它有的只是中国人独特的关于“物”的感思在不同时空中流转。

一千多年前,谢灵运写“握兰勤徒结,折麻心莫展……观此遗物虑,一悟得所遣。”大概不会想到今天有位居士在这里插花。当孩子们回到城市,未来长大,在社会拼搏,面对复杂的人生处境,也不知是否会再学习插花,是否会想起谢灵运的诗……

在孟珏生看来,这种种因缘汇聚的便是教育,也即是万物的“启蒙”,即是传统教育中所言的“兴于诗”。

“他没把这件事看作教育”

2017年9月的一天,当时还在惠普公司做销售的孟珏生像往常一样在上海季风书园晃荡,这天他要听的讲座有些特别——“万物启蒙”。

“我不知道钱锋是谁,听完之后很惊讶,就找到他问,这件事我能不能也‘掺和’一下?”

后来他把这次相遇形容为“相互寻找”,“我以前喜欢博物、野外探险,但觉得光认识还不够,还得了解它背后的东西,万物启蒙的‘物—器—道’一下说到我心里去了。”

10月,他第一次跟着钱锋出差,去了浙江常山一个公益区选点,访谈校长、老师,走了一遭,正式成为了团队里的“老孟”。当时陪他走访的学校负责人还不知道他的真实身份,以为是行业里浸淫多年的“专家”,后来不住感叹,“你也太会蒙了”。

钱锋则说,“老孟是来之前就通了的人,他没把这件事看作教育,而是一种文化现象。反而是我们在体制内做教育久了,容易被知识教育体系遮蔽,要经过很漫长的转折,才意识到人文通识的重要性。”

1月底,万物启蒙有光空间在重庆开馆,一片忙碌中,记者见缝插针地采访,其他成员都开玩笑,“去找老孟吧,他这段时间很‘闲’。”

——因为老孟说得最多的话,研学就是“好玩”。

实际上,老孟也是最忙的,做研学设计需要查阅大量资料,办公室数他桌上堆的书最多。为了补足教育专业知识,他也要跟着团队老师学习,参看大量教育著作。一次活动结束,还需要花大量时间不断复盘和打磨……

他之前好游历,好博物,现在带孩子研学,不同了。用他的话来说,“先解决人的问题,我得先把我自己解决了。”

“最大的困难是学识积累不够,内心有一些大框架,但研学最考究细节。”

钱锋说,我们不是寻李白,而是少年大唐的气象遇合了我们与山川河流之间的精神对话

在老孟看来,孩子们在研学里的体验,“好玩”的背后,最终都是指向他们的自我实现。“我把它归结为‘一个健全的人格’,又可以分解为一些关键词,自尊、自由、仁爱、责任、担当等等,在研学课程设计中,我们会有意识地把这些东西以项目或活动的形式做进去。”

讲起女儿的教育,老孟以前常想,孩子的教育父母只管得了百分之二十。但百分之二十做什么呢?

他还记得女儿学英语,有一段时间因为老得C而苦恼,一直不干涉女儿学习的老孟也不得不想办法。他当年高考,英语是最差的科目,这时只好从书店买了好几本英语辅导资料,分析了十几张试卷,把考点和题型归类,再回头给女儿讲,懂了。

“考试其实很好应付,人是最难的。我们怎么就把‘人’弄得这么严重了呢。”老孟半带疑问地对记者说。

尽人之性而后尽物之性

三月,杭州春暖,研学部带着孩子在植物园“寻梅”。这是“草木杭州”研学课程的内容之一。

在作诗环节前,老师们先拿出一个装满花瓣的香囊让孩子们感受,一个小男孩用“梦”来形容梅香,又联想到一些迷离恍惚的景象,比划着讲了许久,老孟任由他讲下去,茶馆里突然安静下来。

在老孟的记忆里,这也是他的童年体验。他幼时生长在乡村,对“博物”的兴趣正是从那时开始的。

“东方树叶”茶课程

很多人初中时代都学过沈复的《童趣》,读到“时有物外之趣”,见夏蚊成雷就“拟作青云白鹤观”时总要会心一笑。放在自然的乡村,这样的体验很平常,现代人却再难有“物外”的感受,原因很简单,“物”背后的天地变了。

“全球化和商品经济浪潮颠覆了传统的生产方式,也松动了人与人的连接,人因此变得孤独。”老孟对记者说。在传统乡土社会中,人通过礼俗、人与物的关系逐渐熟习社会、世界,而过快的现代化进程却破坏了这样的“温度”。

万物启蒙的总部设在杭州,前段时间,团队将办公地点从开发区搬到了西湖边上。

让老孟感到最舒服的就是,每天早晨起来,推开窗户,就会“看见鸟、松鼠在树枝上跳跃”,加班到很晚时,常去西湖边散步,“我很吃惊,杭州野得恰到好处,它既不荒蛮,也没有修葺一新的感觉”。

老孟说,这就是万物启蒙研学的理念,它以自然中那些正在被城市挤压的“物”,巧妙地连接了城市、山林与人,沟通了过去与未来。

于是从三月开始,研学部就从草木入手,沿着四季节令,预计开展为期一年的“草木杭州”探究活动。

研学的意义将在以“物—器—道”“问—思—辩”所构建的课堂之上,并真正地将人和世界作为整体的观照对象。

“寻李白”研学活动

“草木杭州·灵峰探梅”,老孟(右一)带家长和孩子们在杭州植物园探寻梅花 摄影_汤成米

老孟说,做研学设计往往是“那些东西一下子就来了”,“物就在那里,促使我们要为它做点什么。”这本身就是一个“通感”的过程。

“寻梅”活动中,孩子们的通感则被“梅香”打开了,他们在诗中写着:

漫步树下

就走入了无法出去、永无止境的迷宫

把我与世界隔绝……

“人在时空当中,当我们意识到这一点,一种全新的可能性就出现了。”老孟对记者说道。不管是读城、读运河,还是走唐诗之路,研学最终的目的是要引导学生去思考、建立自己与世界的关系。

钱锋在讲到“跟着运河去寻桥”“寻李白”这类研学活动时,也特意强调,“我们不是去看桥,而是去看桥与河、与城市命运的关系”“我们不是寻李白,而是少年大唐的气象遇合了我们与山川河流之间的精神对话”。

在万物启蒙看来,研学形态的多样性正在使“物”的含义扩大,它可以是人物、事物、风物,以及更多,我们原来通过乡土认识世界,现在则变成城市、河流、历史人物……

正如钱锋说,与其“归园田居,还原一种环境上的自然”,不如“还原一种生长上的自然”,这样的“自然”是现代都市所缺少的“温度”,也是指重新打开孩子被遮蔽的感官,让他去发现他身处的世界。

读城纪“四面重庆”研学活动,孩子与当地“棒棒军”交流

“四面重庆”第一天,渝中区制高点。对孩子们来说,“规律”的发现,不仅会让他们“把握城市的逻辑、发展脉络”,更重要的,会给他们一种人生的格局

从“读城”到“读人”

老一代重庆人可能还记得上世纪90年代的一部热播连续剧《山城棒棒军》,“梅老坎”“毛子”“蛮牛”……他们肩挑背扛、爬坡上坎,以“绝不拉稀摆带”的乐天精神,在最底层的地方推进了这座山城的“现代化”。棒棒,可谓内陆城市改革开放的缩影之一。

“四面重庆”:探索“江城”重庆

因此,万物启蒙在做读城纪“四面重庆”时,也特别选了“棒棒”作为其中一个切入口。

研学活动中有一个环节安排了孩子与当地棒棒进行交流,但以何种形式交流呢?这是老孟思索很久的问题。“如果只是单纯地跟着棒棒走一段时间,体验劳动人民的艰辛,那就太浅了。”

在他的设想中,研学“体验”的背后,隐藏的依然是万物启蒙的认知路径。

在纪录片《最后的棒棒军》中,被裹挟在城市发展浪潮中的棒棒群体,内部也有着不同的命运选择,这给了老孟很大启发。

“每个人都有机会改变自己的生活。有人把做棒棒存的钱转行做其他工作,改变了命运,但也有的人做了25年棒棒,现在还是棒棒。需要思考的是,他有没有可能找到不做棒棒的机会?”

小的问题最终会过渡到大问题——城市有自身的发展逻辑,快速工业化、现代化造成“棒棒”职业的衰落,但个体仍然有主动选择的可能。

因此,“解读一座城市,首先要把握它的底色、精神,但这个精神是怎么来的?人的命运与城市的命运是怎样交织的?通过思辨,我们更希望让孩子拥有还原一座城市发展路径的能力,而不是只停留在城市印象上。”

研学第一天,老孟带着孩子们来到渝中城区制高点,将此前发下来的两幅地图(明朝与现代)与实景比对,在这个嘉陵江与长江的交汇点,“人们最开始为什么会在此建城?重庆是怎么形成并发展的……”

孩子们还从地图上发现了更多。最开始局限于渝中的重庆,此后开始沿长江发展,接着是往山地发展,最终形成了现在的“山城”格局——这是为什么呢?因为农业时代,平原总是最先发展,最后没有土地了才向山上发展。那么以后重庆还会怎么发展?

“你会发现,没有一个设计师可以预判城市的发展,这是人民群众共同选择的结果。”

这种路径可以推之任何一座城市。再比如杭州,它孕育于钱塘江,繁华于运河,最后奔流向东海,西湖则是它的灵气所在,“江河湖海,四水汇成,哪一个才是杭州的精神?杭州的未来,是西湖还是钱塘?”

2018年,万物启蒙走京杭大运河路线时,团队在第二站天津做了一个“微型读城纪”,老孟先给孩子看了一幅1949年前后的天津地图。图中南运河、北运河、子牙河汇流入海河,老城在南运河南岸。设立租界前,城市开始向北运河发展,在这之后又沿着海河发展,每一个节点都有其历史背景,包含了“码头”“租界”等天津要素。

老孟还记得,和孩子们讨论最有趣的一个问题:100年前,如果在大街上人着急了,去哪上厕所?

“那时我们还没有公厕的概念。如天津北京这样的城市,近代的公厕、城市公共卫生系统都是从西方借来的,最开始是租界有,然后普及到其他地方。但你会发现更有趣的问题,就是这些系统在我们宋代就有,完善的下水道系统。这中间到底发生了什么呢?实际上,人与社会的发展进程一直在缓慢变化,万物启蒙要带孩子找到这里面的规律。”

对孩子来说,“规律”的发现,不仅会让他们“把握城市的逻辑、发展脉络”,更重要的,会给他一种人生的格局。

由读城到读人,最终读的是自己。在这样立体的认知观下,孩子通过理解一座城市的精神,进而去理解一个时代的精神,最后才能“在多元世界里确立自己的位置”。

高设计和低结构

学生“从始而终”,以一物为起点,周知世界,而老师则必须“以终为始”,即按“道—器—物”的路径去建构课程。这是万物启蒙反复提到的教学理念:高设计,低结构。

在钱锋看来,这样相反相成的路径,在传统中,即是王阳明和朱熹思想的差异。

而要快速推动联盟校的校长和老师们对课程理念的理解,进而对传统的理解,最核心就是理解这两个人物。

这一想法真正明晰起来,还要推到2018年的“光明行”王阳明人文研学营。

“王阳明主题研学”是老孟做得最困难的一条路线,他足足准备了三个月,几乎翻遍了浦东图书馆所有相关书籍。研学活动历时一周,从王阳明诞生地浙东余姚出发,经历功成名就之地江西赣州,最终抵达心学创生地贵州龙场。

之所以难,不仅是涉及对王阳明的重新理解,而最重要的还是如何引导校长和老师们进入这个复杂的人物。

在抵达浙东余姚王阳明故居的第一个晚上,老孟就发觉出了大问题。“第一个任务是看《传习录》,结果大家都没看。”素不相识的成年人坐在一起,出于礼节,总是客客气气,显得淡漠。

研学团队立即决定在酒店定一个房间,临时加开一场会议,相当于“破冰”。

老孟设置了一个小小的规则,“每个老师在自我介绍的同时,都夸夸自己”,他起了个头,气氛慢慢打开了。没想到,老师们讨论“格物致知”一下就到了深夜。这虽然只是一个小细节,但老孟却想得更远。

——王阳明说,“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你既来看此花,颜色一时明白起来,便知此花不在你心外。”其实很多东西就在老师们心里,你只是要制造机会让他表达出来。这个“看见”“明白”的过程本身就是启蒙的路径。

跟着运河去寻桥,穿越了从北京到杭州的近1700公里大运河,历经北京、天津、台儿庄、淮安、扬州、苏州、嘉兴和杭州

晚上,同在研学营的林良徵老师一回酒店,就马上手绘了几张图,用箭头清晰地表达了“物—器—道”(从格物到良知)和“道—器—物”(从良知到认识世界)的两条路径,随后在团队讨论。

老孟说,“这些都是我们以前就有的,但这样被清晰系统地表达,是第一次。”

这一类型的研学,万物启蒙还在规划更多的主题,“儒释道都可以去做,但王阳明是直接有用的”。这个“有用”首先是能带给老师精神力量,真正促动学校发生改变。

在赣州,研学团队就对王阳明剿匪做了详细的解构,将剿匪历程细化到每一月每一天,分析王阳明行动的用意,并向老师提了一个问题:如果你刚接手一所乡村学校,没有资金,也没有政策支持,在这种情况下,怎么解决学校的困境?“这其实和王阳明遇到的问题是一样的,他没有权力,也没有资金,府内还有内线,但王阳明做的是要掉脑袋的事,你顶多是失败。”

“万物启蒙的难,其实不是知识上的难,而是它要求学校一定要整校行动,老师要先具备一种整体的认知思维”,这就是王阳明心学中的“致良知”。

济南市趵突泉小学校长参加完研学活动后,回去在短短三个月里就将万物启蒙课程落地,在对教育局的汇报中,课程得到高度评价,而这所学校是一所普通的小规模学校,资源条件一般,更大的困难是,教师队伍平均年龄达45岁,“但他们就是将所有老师驱动起来了”。

最核心的因素,就在于改变他们的观念。对老师而言,“道—器—物”的路径意味着,首先要看见自己,突破自我的界限。

老孟非常欣赏回民二小的黄莉校长,他还记得黄莉常说的一句话:“你觉得对孩子好的事,你就坚持去做,即使有困难,但你的良知指引你,你就是要去做这件事。”

每一阶段游学结束后,需要按小组完成一篇心得文章。贵州龙场是王阳明悟道之所,也是心学的正式开端。龙场之行结束后,一位来自大连的老师说,她感觉真正“打开”了,“知道自己获得了什么,也知道将要去寻找什么”。