研究生导师问题行为的现状及特点探究

——基于黑龙江省高校研究生的调查分析

2019-07-30张静文刘爱书

张静文,刘爱书

(哈尔滨师范大学 教育科学学院,哈尔滨 150025)

近年来随着我国对研究生教育持续进行扩招,研究生的规模日益庞大。教育部统计数据显示,2016年在学研究生的总数为198.11万人[1],研究生导师的总数为37.89万人[2],生师比为5.23∶1;2017年在学研究生的总数为263.96万人[3],研究生导师的总数为40.31万人[4],生师比为6.55∶1。统计数据表明研究生数量的增长速度远远快于研究生导师数量的增长速度,研究生与导师的比例严重失调。作为中国教育体系的重中之重,研究生教育是培养高水平专门人才的主要途径[5]。

我国的研究生培养采取的是导师制,导师是研究生培养的第一责任人,负有对研究生进行学科前沿引导、科研方法指导和学术规范教导的责任[6]。不论在任何领域,在学生的学术生涯早期导师具有非常关键的作用,一个德行兼备的导师更有可能帮助学生取得成功[7]。在研究生的教育过程中,研究生和导师之间的关系是研究生最重要的人际关系之一,在研究生的培养过程中具有非常重要的作用,师生关系直接影响到研究生最终培养质量的好坏。但是由于导师的权威性较高,权力较大,导师与研究生的地位始终处于一个不平等的状态。这种关系严重限制了学术的交流和发展,有碍于师生关系和谐和学术创新[8]。近年来媒体曝光了多起涉嫌违反师德行为的研究生导师事件,包括克扣论文版面费,对学生进行精神侮辱,甚至性侵学生等,如“武汉理工大学的研究生因不堪导师重压而跳楼自杀”“西安交大博士因被导师禁止出国深造溺水身亡[9]”等,这些事例反映了当前研究生导师的一些问题行为。

教师问题行为是指在教育过程中, 教师违反职业道德或有违教育教学规律、伤害师生身心健康的不当或不良的行为[10]。常见的分类方法主要有以下几种:冯江平的二分法将其分为不当行为和不良行为,主要表现为对学生的忽视、处事不公、对学生苛刻发脾气、歧视羞辱学生、体罚学生等多方面[11];张宝明、张智的三分法将其分为情绪情感类、品德不良型和攻击过失型,主要表现为言语上辱骂、讽刺、嘲笑学生,行为上体罚、殴打学生[12];马晓春的四分法将其分为冷漠行为、偏爱行为、权压行为和体罚及变相体罚行为[13],主要表现在师德流失,见利忘义,让学生和家长为自己办私事或者谋取好处,对学生恶语相加甚至羞辱打骂、忽视学生等多方面。本研究参考相关研究,将研究生导师问题行为定义为在任何情形下,研究生导师违反教师职业道德或者有违教育教学规律的不恰当行为,使学生的心理受到明显或潜在的伤害或是不利于学生身心发展的行为都可以归为问题行为。

教师的问题行为会对学生心理的正常发展产生不良的影响。同样,研究生导师的问题行为也会对研究生的身心发展造成严重的不良影响。导师是研究生最重要的负责人,指导研究生制定个人培养计划、研究方向和毕业论文等,研究生和导师之间的关系相对来说更加密切,这种培养过程的特殊性大大增加了导师对学生的影响。导师对学生的嘲笑和歧视等会打击学生的自尊心,容易造成学生面对导师变得紧张和焦虑,严重的不良行为可能会损害神经系统,导致情绪异常,个别学生甚至会发展为神经疾患或心理变态。但是这些情况很多都是长时间积累的,初期不易发现,所以人们常常忽视它[11]。导师的问题行为不仅损害自身的形象,使导师威信下降,而且会对学校、社会造成负面影响,也会直观地对学生产生的不良影响,会伤害到学生的心灵,对学生的身心健康发展不利[14]。导师对学生的影响不仅仅只是传递知识,对于学生的人格和品行的熏陶和感染也是非常重要的,所以我们必须充分重视研究生导师问题行为的不良影响。

目前国内外有关研究生导师问题行为的研究比较薄弱,其中大多数为理论性的探讨,主要涉及研究生师生关系及满意度和研究生导师立德树人职责等方面,但对研究生导师问题行为的定量研究很少,也没有专门测评研究生导师问题行为的学生评定量表。因此,要科学、客观地检测研究生导师问题行为,就有必要制定规范标准的研究生导师问题行为测量工具。本研究试图以理论分析和问卷调查相结合,期望用定性和定量相结合的方法了解当下研究生导师问题行为的基本特点,并确定其理论维度和测量指标,揭示研究生导师问题行为背后的原因和机制,为今后预防和矫正研究生导师问题行为,改进师德教育提供依据。《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》[5]提出了研究生导师必须满足的三大基本素质要求:政治素质过硬、师德师风高尚、业务素质精湛;还指出要完善研究生导师评价考核机制,把立德树人纳入教学评估指标体系。对研究生导师问题行为进行研究,有助于促进教师与学生的身心健康,提高教学效果和培养质量,为建立研究生导师职业评估体系提供理论依据。

一、研究设计

(一)问卷的编制

参考已有的文献资料[12],结合有关问题行为的教育学和心理学理论分析研究生导师问题行为的内涵和结构,初步确定研究生导师问题行为问卷的整体结构;参考相关研究[15],编制开放式题目“你认为导师对学生的哪些行为属于问题行为?”“你导师的哪些行为使你的心理或情感受到伤害”“如果有这种行为,具体的描述一下整个事件发生的起因和过程”“你有听过或看过一些其他同学受到伤害的行为吗?有的话描述一下”等等。通过开放式问卷和访谈将收集到的86名研究生的数据进行分析整理,仔细分析每个句子中的语义,提取关键词形成新的项目,对研究生导师问题行为问卷的内容结构进行补充;为保证问卷的质量,邀请了3名心理学和2名教育学老师、6名心理学和2名教育学研究生对问卷项目进行逐一分析,考虑项目设计和表达准确的情况下,删除一些不恰当的项目,并对项目的语言表述进行完善。

通过文献分析、理论总结和问卷访谈,形成研究生导师问题行为的初测问卷。为了保证问卷的可靠性,对初测问卷进行前测,删除了一些项目形成正式问卷,最终问卷包含18个项目。研究生导师问题行为问卷分为情感暴力、放任敷衍、品德不良三个维度。问卷采用Likert 五点评分法,从“从不”到“总是”分别评定为 1~5 分,平均分越高表明研究生导师问题行为越严重。当某维度的平均分数为1分时,即认为此种问题行为不存在;当某维度的平均分数在(1,2]之间,即认为研究生导师有轻微程度的此种问题行为;当某维度的平均分数在(2,3]之间,即认为研究生导师有中等程度的此种问题行为;当某维度的平均分数在(3,4]之间,即认为研究生导师有偏重的此种问题行为;当某维度的平均分数在(4,5]之间,即认为研究生导师有严重的此种问题行为。

(二)研究对象

采用随机抽样方法,在哈尔滨师范大学、哈尔滨理工大学、东北林业大学等多所高校进行调查,共发放620份问卷,删去48份无效问卷,有效问卷为572份,有效率为92.26%。具体样本情况见表1。

表1 样本具体情况

(三)数据收集及分析

在相对集中的时间内通过问卷星进行发放问卷来收集数据。将有效问卷随机分成两部分,其中一半(N=286)采用SPSS 22.0软件对数据进行探索性因素分析;另一半(N=286)采用Mplus7.4软件对数据结构进行验证性因素分析。

二、数据结果分析

(一)项目分析

根据总分将样本从高到低进行排序,得分最高的27%个体为高分组,得分最低的27%个体为低分组,在18个项目的得分上对两组被试进行独立样本t检验。结果显示,在所有项目上的得分差异具有统计学意义,均达到显著水平(P<0.01)。对所有项目进行题总相关分析,结果显示,题总相关系数在0.497~0.824之间(P<0.01),符合心理测量学要求,可以进一步做探索性因素分析。

(二)探索性因素分析

通过主成分分析对286份问卷进行探索性因素分析。结果显示:KMO值为0.945,Bartlett球形检验系数为3707.528(df=153,P<0.001),说明数据很适合进行因素分析。参考碎石图,依据特征值大于1的标准提取3个因子,方差的累计解释率为68.401%。根据条目内容,将F1—F3分别命名为情感暴力、放任敷衍、品德不良。

因子的命名:由表2可知,F1包含八个因素:导师挖苦、嘲讽我;导师拿我当“出气筒”,将心中的怒气(不是由我引起的)发泄到我身上;导师对待我的态度不平等,思想上有严重的尊卑之分,行为具有强迫性等等。这些因素主要体现了导师情绪情感表达不恰当的一些问题,这些行为将给学生造成强烈的伤害,尽管未使用暴力后果却可能重于暴力,影响师生之间的关系,因此将其命名为“情感暴力”;F2包

表2 量表的因素分析

含五个因素:导师对于我的开题报告/论文泛泛的指导,太笼统、不具体;导师对于我的个人发展不关心,不和我交流;当我想与导师讨论学术问题时,预约不到时间等等。这些因素主要涉及到导师对于研究生的科研教学不负责任,敷衍了事,严重影响了研究生的培养质量,故将其命名为“放任敷衍”;F3包含五个因素:导师占用我的业余时间,让我帮他/她做一些家务事,如辅导孩子、做饭、打扫卫生等;导师以实验或实习的名义让我给老板打零工;科研成果署名时作者的排序与其贡献不符,如导师将贡献少的人放在前面或添加无关人员等等。这些因素主要反应了导师品德不端的问题,一些导师利用自己的权威为自己谋取私利,压迫学生,严重影响学生的人格发展,因此将其命名为“品德不良”。

(三)验证性因素分析

运用Mplus7.4对研究生导师问题行为的模型进行验证性因素分析。使用Mplus提供的稳健最大似然估计法(MLR)对模型进行估计,检验结果显示(见图1和表3),χ2/df=1.623,小于3;RMSEA值为0.047(其90%置信区间为(0.035,0.058)),精确拟合优度检验统计显著(P=0.675),表示接受零假设(RMSEA≤0.05);SRMR值为0.045,小于0.05; TLI,CFI 值均大于 0. 9,模型拟合良好。

图1 研究生导师问题行为模型的验证性因素分析路径系数图

表3 研究生导师问题行为模型的拟合指数

χ2df χ2 /df TLICFIRMSEASRMR量表模型214.2071321.6230.943 0.9510.0470.045

(四)量表信效度检验

1.信度检验

结果显示(见表4),总量表和各维度的内部一致性信度和间隔一个月后的重测信度均大于0.8,表明问卷的内部一致性和稳定性高,信度良好。

表4 量表的Cronbach’s Alpha系数和重测信度

注:*P<0. 05,**P<0. 01,下同。

2.效度检验

(1)内容效度

通过查阅大量国内相关文献,在问卷调查和访谈的基础上编制了初始量表的所有项目。在编制过程中,邀请了心理学及教育学专业的老师和研究生及时对问卷项目进行完善,使问卷的各项目具有良好的代表性,能比较准确反映研究生导师问题行为的状况,以确保问卷的内容效度良好。

(2)结构效度

本研究采用项目分析法对量表的各个项目的区分度进行了分析,采用探索性和验证性因素分析检验量表的结构,并结合表2数据,认为所有项目较集中地包含了量表评估要点。探索性因子分析结果表明,量表的18个项目因子载荷均>0.5,总方差解释率为68.401%,超过 50%,表明量表的结构效度良好。为检验理论构想与实际测量数据之间的拟合程度,进一步验证性因子分析,一般认为当χ2/df<3, CFI>0.90,TLI>0.90,SRMR<0.05,RMSEA<0.08时表示方程拟合良好[16]。经检验本研究的各项拟合指标均达到要求,支持问卷的结构模型。

(3)效标关联效度

将硕士研究生师生关系质量表(Relationship Quality between Tutors and Postgraduates Scale,RQTPS)[17]用作效标工具。该问卷共有17个项目,分为三个维度:满意、信任和承诺,量表采用Likert 5级评分法,从“非常同意”到“完全不同意”分别评定为5~1分,研究生师生关系的质量越好,得分越高。量表具有良好的信效度。本研究中内部一致性α系数为0.939。

将RQTPS的总分、满意得分、信任得分和承诺得分分别与PTPBS的总分、情感暴力得分、放任敷衍得分和品德不良得分进行相关分析。结果显示,PTPBS各维度得分及总分与RQTPS各维度得分及总分呈极其显著负相关(见表5)。

表5 PTPBS与RQTPS总分及各维度相关系数矩阵(r)

注:RQTPS,硕士研究生师生关系质量量表;PTPBS,研究生导师问题行为问卷。

三、研究生导师问题行为的现状

(一)研究生导师问题行为的总体情况

表6 PTPBS各维度的平均分及程度的具体情况(N=572)

注:各维度只要有一道题目的得分≥2,即此维度存在这种类型的问题行为。

通过数据分析可知(见表6),情感暴力、放任敷衍、品德不良三个维度的问题行为情况的平均分均在1分以上2分以下,处于轻度区间,说明大多数导师的问题行为较轻,总体的教育行为是比较符合职业道德要求和教学规律的,教师问题行为情况不严重。但是情感暴力、放任敷衍、品德不良三种问题行为的发生率均达到55%以上,其中放任敷衍问题行为的发生率高达77.1%,情感暴力发生率最低,也有56.8%,说明教师问题行为虽然较轻,但是发生率很高,需要引起高度重视。情感暴力、放任敷衍、品德不良三种问题行为偏重程度以上最高的是放任敷衍,为11.2%,品行不良最低仅有3.3%,说明教师问题行为达到严重程度的较少。我们需要增强研究生导师的责任心,加强师德教育,不断提高研究生的培养质量。

(二)不同统计学特征研究生导师问题行为状况

1.不同导师类型的差异

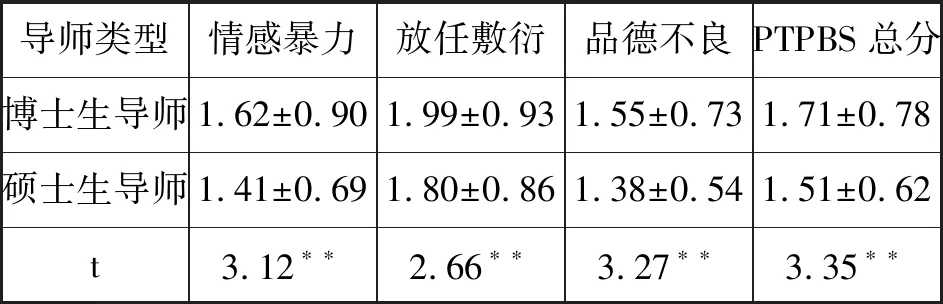

对不同导师类型的研究生导师问题行为进行独立样本t检验,结果表明(见表7),不同导师类型在各维度及总分上的主效应均显著,博士生导师在情感暴力、放任敷衍、品德不良维度和总分上极其显著高于硕士生导师(P<0. 01),以往的研究得到了相似的结论[18]。这可能是由于博士生导师慢性病的患病率高于硕士生导师,健康状况最差,所肩负的责任和压力都是最大的[19],而导师由于这些教育工作的压力、学生问题的压力却不能良好的进行自我调节,容易产生一些违反学生成长规律的极端问题行为,给学生的身心健康带来不利的影响[11]。

表7 PTPBS各维度及总分在导师不同类型的差异检验

2.不同学科的差异

对不同学科的研究生导师的问题行为进行方差分析,结果表明,不同学科在情感暴力维度、品德不良维度及总分上的主效应显著(P<0. 01),在放任敷衍维度上不存在显著的学科差异(见表8)。

主效应显著需要做多重比较(LSD),结果表明,在情感暴力维度上,文科极其显著低于理、工科和其它学科的研究生导师;在品德不良维度上,文科极其显著低于理工科的研究生导师,理科和工科极其显著高于其它学科的研究生导师;在总分上,文科极其显著低于理工科的研究生导师(P<0. 01)。

这可能是由于工科、理科、其他学科研究生相比于人文社会科学研究生会参与更多的科研项目,要在实验室进行更多的课题研究,许多导师给研究生分派了较为繁重的科研任务却没有时间进行指导,也没有提供相应的报酬或仅提供很少的报酬[20]。

表8 PTPBS各维度及总分在不同学科学生的差异检验

四、结论与建议

(一)研究生导师问题行为的结构及量表的适用性

在文献研究、问卷调查和访谈的基础上进行本问卷的项目编制,并对问卷进行了项目分析和探索性因素分析,将研究生导师问题行为分为情感暴力、放任敷衍、品德不良三个维度。各个维度下的项目在本维度上均有较高载荷,方差的总解释率为68.401%,符合心理测量学要求。

验证性因素分析中的各项指标良好。信度分析中,总量表及各维度内的内部一致性信度为0.806~0.953,间隔一个月的重测信度为0.809~0.932。PTPBS各维度得分及总分与RQTPS各维度得分及总分呈极其显著负相关,这表明教师的问题行为会导致师生关系恶化,与以往研究一致[11]。这些指标表明本量表的编制符合理论基础,贴合实际情况,可以作为测量研究生导师问题行为的工具。

(二)针对研究生导师问题行为的特点采取更有效的措施,提高研究生培养质量

实证数据的分析结果表明,总体上教师的教育行为是比较符合职业道德要求和教学规律的,教师问题行为情况不严重,但是情感暴力、放任敷衍、品德不良三个方面的问题行为发生率比较高。导师类型、不同学科对研究生导师问题行为的发生也有显著影响,其中博士生导师的问题行为显著高于硕士生导师;理科、工科和其它学科的研究生导师问题行为显著高于文科研究生导师。

这表明,要减少研究生导师问题行为,提高研究生培养质量,改善师生关系,需要着重在情感暴力、放任敷衍、品德不良三方面进行改善。其中导师类型和不同学科两个因素对研究生导师问题行为的影响从侧面反映了不同学科特有的特点,导师的任务繁重,身心压力大,我们可以针对这些特点更好地转变教师的态度,改善研究生导师问题行为,有必要进行更系统深入的研究。

综上所述,本研究认为研究生导师问题行为的原因主要归结为三个方面:教师自身因素、学校管理和社会环境。因此,针对研究生导师问题行为的特点建议采取如下措施:(1)提升教师的个人素质,研究生导师对学生不闻不问、言语攻击甚至以权谋私,归根结底还是教师的内部原因—错误的教育观和职业观,所以应该重视研究生导师师德教育,树立正确的育人观和学生观,转变教师不正确的育人态度,培养教师的责任心;(2)重视教师的心理健康,特别是博导和理工科类的导师,他们的精神压力大,科研任务重,职业倦怠感强,需要不断提高其自我心理调适能力,为教师的不良情绪和心理障碍提供疏导、排解渠道,调节消极情绪;(3)提高研究生导师的物质待遇,研究生导师本身任务繁多,除了教学、科研任务之外,培养高质量的研究生也是一项重要任务,保证教师的经济稳定,解决了后顾之忧,导师会有更多的精力放在教学和科研上,更好的指导学生;(4)完善学校管理制度和教育质量评价体系,建立监督举报平台,严肃处理研究生导师的问题行为,为教师提供良好的师德师风氛围。