南阳英庄出土《嫦娥奔月图》考

2019-07-30韩炜炜张玉峰

□韩炜炜 张玉峰

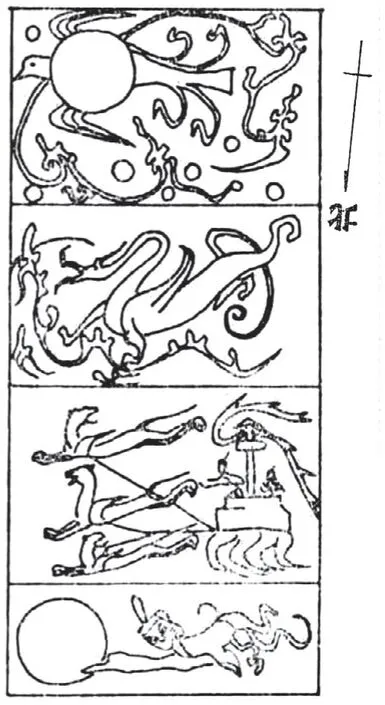

神话类题材在汉画像石、画像砖中屡见不鲜。1965年11月,河南南阳博物馆在南阳市新店镇英庄发掘清理东汉早期画像石墓M4[1]时,发现一幅较为少见且极具个性特征的《嫦娥奔月图》(图1)。但鉴于其人首蛇身的形象,也有学者认为此图应该是 《女娲捧月图》[2]。下面,笔者试从相关文献、画像在墓室结构中的位置等方面来探究考释此块画像石所蕴含的意义。

一、文献考

嫦娥,又名恒我、姮娥,和女娲一样,是中国远古神话中的神祇。关于嫦娥,1993年王家台出土的秦简《归藏》对“恒我”(即嫦娥)有所提及,这是对嫦娥最早的记载,但由于竹简残缺严重,至今无法确认其具体内容。目前所知,最先明确记载“嫦娥奔月”的文献是西汉杂家作品《淮南子·览冥训》,其曰:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧,无以续之。”东汉时期天文学家张衡在其著作《灵宪》中对此进行了更为详细的描述:“羿请无死之药于西王母,姮娥窃之以奔月。将往,枚筮之于有黄,有黄占之曰:‘吉。翩翩归妹,独将西行,逢天晦芒,毋惊毋恐,后其大昌。’姮娥遂托身于月,是为蟾蜍。”而在所有已发现的文献中,没有一处关于嫦娥有尾巴的记载。

女娲,是神祇中唯一人首蛇身的女性。女娲的形态最早出于东汉文学家王逸对 《楚辞·天问》中“女娲有体,孰制匠之? ”进行的注解“女娲人头蛇身”。《帝王世纪辑存》对此亦有记载:“女娲风姓,承伏羲制度,亦人头蛇身,一日七十化。”

那么,嫦娥为何有女娲的形态,何新在其撰写的《诸神的起源》里面,对此问题进行了论述:“《山海经》中月神名常仪。‘仪’,古音从‘我’,读‘娥’。故又可记作‘嫦娥’。常、尚二字古通用,所以常仪在《吕氏春秋》中又记作‘尚仪’,尚即上,是古人对神的尊称。……从古音上考察,娲所从之‘呙’古韵隶于歌部,与我、娥同部,娲、娥叠韵对转,例可通用,所以女娲,实际上就是女娥,即常仪,亦即嫦娥。”[3]由此看来,女娲—常仪—嫦娥是同一个神的异名分化,东汉时期,女娲—常仪—嫦娥在奔月神话中,发生了第二次的分化,嫦娥以凡人身份,飞天成仙,拥有人面蛇身,但性质是与女娲完全不同的独立神。

二、位置考

在东汉早期的墓中,各类画像在墓中都有较为固定的位置,画像内容有程式化的倾向,统一性加强,在墓的前室盖顶石下面,大多都雕刻着日月星宿或天象神话画像[4]。

这个时候的女娲很少以单一神的形象出现,在多数情况下,是与伏羲以对偶神的形象出现,正如陈履生所说:“伏羲、女娲和东王公、西王母作为汉代神画中的两对主神,他们在汉以前均未形成明确的对偶关系。只是到了汉代,由于社会的要求,人们为了追求心理平衡,也希望神和人一样具有夫妻关系,同时也为了附会阴阳学说,从而支配和管理人间的这种关系。两对主神对偶关系的形成,正是神朝世俗化方向发展的必然结果。”[5]东汉时期汉画石墓中,伏羲、女娲多刻画于主室两侧柱正面或中柱正面,内容包括伏羲捧日、女娲捧月,伏羲执规、女娲执矩等,由此可以推断,英庄东汉早期画像石墓M4 中发现的“嫦娥奔月图”不可能是“女娲捧月图”。

通过英庄东汉画像石墓M4 前室仰视图及其他诸图的方向(图2),我们可以看出,发掘简报中的“嫦娥奔月图”排版的方向是存在错误的,这也是让人误以为其为“女娲捧月图”的原因之一。将“嫦娥奔月图”向左旋转,构图形式由原来的“向上前进”变成“向左前进”,结合墓葬方向,“嫦娥奔月图”的“左向前进”其实就是“西向前进”[6]。在汉代的葬俗里,人活着的时候处于阳间,死后要去冥界,而冥界,就是西方。西方有昆仑,是汉代求仙活动中人们心目中的仙乡。根据《山海经·海内西经》及《山海经·大荒西经》记载,昆仑“方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。而有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在”。然而,此处却位于“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前……其下有弱水之渊环之,其外有炎火之山,投物辄然”,“非仁羿莫能上冈之岩”。面对如此难行的求仙之路,人们希望能得到神仙的帮助,以达到升仙的目的,在这种背景下,嫦娥作为传说中成功由凡人升为神祇的代表,化身为当时之人亡灵升仙时的引导神,被刻绘于代表神祇所居天国世界的墓顶。

图1 嫦娥奔月图

图2 M4 前室仰视图

图3 南阳出土东汉时期《嫦娥奔月图》拓片

三、结语

通过以上的考析可知,在视死如生、深受升仙思想影响的汉代人看来,升仙之路如此漫长而艰辛,人们普遍期待死者的魂魄可以幸运地得到某种引导和帮助,顺利地升入神祇所居的天国世界,从而达到永恒。因此,他们特地寻找与他们升仙相关的一些神祇,并将其刻画于墓室顶部,以达到引魂升仙的目的,在这种背景下,嫦娥便成为当时之人求仙的精神寄托了。

除此幅《嫦娥奔月图》外,南阳地区西关[7]、英庄[8]、蒲山[9]等处也分别出土有时期、位置、构图、造型与之极为相似的《嫦娥奔月图》(图3),这些图均出自东汉时期,刻绘于代表神祇所居天国世界的墓顶,构图以满月居于画面左侧,嫦娥位于满月右侧,与月轮处于同一水平面,人首蛇身,头戴胜,下半身有双爪,后拖曲尾,作飞翔状。这表明嫦娥作为亡灵引导者的理念,在东汉时期,已经较为普遍。