新型城镇化质量对农业经济增长的空间溢出效应分析

——基于山东省17地市的经验数据

2019-07-27张东玲

张东玲

一、引言

实施乡村振兴战略,是建设现代化强国的必然选择。大力推进新型城镇化与乡村振兴的战略协同发展,是解决新时代我国社会主要矛盾的必然要求和建设现代化经济体系的重要基础。城镇化是未来中国经济增长的强大动力,更带动了世界历史上罕见的大规模人口流动[注]李强、陈宇琳、刘精明:《中国城镇化“推进模式”研究》,《中国社会科学》2012年第7期。,这已经成为我国乃至全球的共识。在我国农村经济发展的历程中,持续推进城镇化能够有效助力农业经济发展方式转变,以人为本的新型城镇化已经成为助推中国经济强有力发展的新引擎。当前,在我国农业供给侧改革背景下,以提高城镇化质量为核心的新型城镇化进程迅速推进,并呈现出新时代的特点和演化特征[注]汪光焘:《关于当代中国城镇化发展战略的思考》,《中国软科学》2002年第11期。。乡村振兴战略与新型城镇化具有内在联系,需将两大战略统筹发展[注]黄少安:《改革开放40年中国农村发展战略的阶段性演变及其理论总结》,《经济研究》2018年第11期。。新型城镇化与乡村振兴战略的协调推进,将促进农业全面升级、农村全面进步和农民全面发展,实现城乡关系重塑。“质量兴农”是乡村振兴的核心,并对城镇化提出了更高的要求,我国农村经济发展需要高质量、健康的城镇化[注]简新华、黄锟:《中国城镇化水平和速度的实证分析与前景预测》,《经济研究》2010年第3期。。以人为核心的高质量城镇化,能够有效解决当前我国农业农村发展主要矛盾,是加快新旧动能转换的重要平台,也是实施乡村振兴和区域协调发展战略的有力支撑。与此同时,城镇化是一个复杂和多层面的社会经济空间变迁的动态过程。我国新型城镇化水平快速提高的同时,也存在着区域不平衡、农业发展的新旧动能转换缓慢和制度安排、创新机制滞后等问题,城镇化质量水平有待提升。

作为经济和农业大省,山东在农业总体规模、现代化水平和外向型程度等方面均占据优势地位。近年来,山东省不断发挥农业大省优势,开拓乡村振兴新途径,加快实现农业发展新旧动能转换的战略目标,但同时也面临着农村人口庞大、生态压力剧增和人多地少矛盾突出的不平衡态势。党的十九大提出实施乡村振兴战略,明确了科学有序推进乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴的发展路径。实现乡村振兴是一个系统工程,需要全新的研究视野和方法。研究着眼于我国城乡融合发展的整体格局,立足当前质量兴农和乡村振兴的战略背景,构建新型城镇化质量的系统评价体系,分析新型城镇化质量水平的区域演化特征及其对农业经济增长的空间溢出效应,探求新时代城镇化的发展特点、趋势和健康发展路径,这对于当前农业供给侧改革进程中加快新旧动能转换,实现乡村振兴和新型城镇化的战略协同,以及促进我国农村经济可持续发展,具有重要的现实意义。

二、文献综述

随着世界范围内城镇化进程的迅速推进,围绕城镇化相关问题的研究日益引起国内外学界的关注。研究文献因视角、地域差异等而庞杂多样,这为认识新时期乡村振兴战略背景下城镇化的发展规律、运行机制及其对农业经济的影响等提供了重要的理论依据。针对本文讨论主题,已有的研究成果主要集中在以下三个层面:其一是新型城镇化内涵特征研究。国外学界在对城市郊区化、城镇化阶段划分及发展中国家的城镇化发展模式等问题进行深入广泛研究的基础上,丰富和发展了城镇化的内涵。在国内,农业供给侧改革和乡村振兴战略背景下,新型城镇化的内涵特征、动力机制和实现路径成为学者的研究热点,以人为核心的新型城镇化概念和理论体系已被众多学者所认同[注]单卓然、黄亚平:《“新型城镇化”概念内涵、目标内容、规划策略及认知误区解析》,《城市规划学刊》2013年第2期。[注]魏后凯:《坚持以人为核心推进新型城镇化》,《中国农村经济》2016年第10期。。其二是城镇化质量水平的测度方法研究。自20世纪90年代起,国内学界开始探讨城镇化质量的测度,相关研究主要集中在评价指标体系、方法和评价对象的选取上。就城镇化质量评价指标体系构建问题,学者们从不同的理论视角,形成了包含人口、经济、社会、生态环境、城乡等多个维度的城镇化质量分析理论框架[注]彭红碧、杨峰:《新型城镇化道路的科学内涵》,《理论探索》2010年第4期。[注]朱鹏华、刘学侠:《城镇化质量测度与现实价值》,《改革》2017年第9期。,并选取了各具代表性和时效性的指标,指标体系得以不断丰富和完善[注]王宾、杨琛、李群:《基于熵权扰动属性模型的新型城镇化质量研究》,《系统工程理论与实践》2017年第12期。[注]吕丹、叶萌、杨琼:《新型城镇化质量评价指标体系综述与重构》,《财经问题研究》2014年第9期。。另有部分学者基于外部性理论视角的溢出效应[注]辛波、张姝、于淑俐:《基于溢出效应视角的新型城镇化水平测度研究》,《山东工商学院学报》2017年第3期。和预警功能指标体系[注]朱洪祥等:《基于预警指标体系的城镇化质量评价——对山东省城镇化质量评价体系的深化》,《城市发展研究》2011年第12期。构建评价框架,在评价方法上主要采用熵权法[注]肖振宇、宁哲、张杰:《新型城镇化新型度评价研究——基于城市群的视角》,《经济问题》2017年第7期。、主成分分析[注]王冬年、盛静、王欢:《新型城镇化质量评价指标体系构建及实证研究》,《经济与管理》2016年第5期。、二元对比系数法[注]徐龙龙、李传健:《基于二元对比系数法的山东新型城镇化发展水平研究》,《经济研究导刊》2017年第12期。等系统评价理论与方法,并根据地域特征展开了丰富的实证研究。由此可见,已有文献针对城镇化质量评价,在均涉及城镇化质量核心问题的基础上,又因立足视角、关注焦点和模型方法的不同而存在差异,这为本文研究提供了丰富的经验借鉴。其三是针对城镇化对农业经济增长的溢出效应研究。国外研究大多起步于城市化对经济增长的分析[注]Berry B. J. L., “City Classification Handbook: Methods and Applications ”, Tiers-Monde, 1975,16(62), pp.433-434.[注]Frick S. A., Rodríguez-Pose A. , “Change in Urban Concentration and Economic Growth”, World Development, 2018, 105, pp.156-170.,针对城镇化与农业经济发展之间关系的研究日渐成熟。伴随着中国城镇化的进程,国内学者也越来越关注新型城镇化对经济增长的效应和促进作用,学界基于城乡统筹、区域效应等视角进行了论证分析[注]苏发金:《城乡统筹:城镇化与农业经济增长关系的实证分析》,《经济经纬》2011年第4期。。

综上,现有研究在以下三个方面尚需进一步突破:第一,在农业供给侧改革与中国政府对于城乡发展政策不断调整的背景下,立足乡村振兴战略,在当前城乡融合发展前提下考查新型城镇化质量评价的研究成果并不多见;第二,我国城镇化质量对农业经济增长影响的研究尚有较大的空间,从外部溢出效应视角,就其内在作用机制进行系统深入探讨还较为鲜见;第三,由于城镇化具有鲜明的地域特征,已有文献中就山东省城镇化质量对农业经济影响的区域差异及空间溢出效应的研究较少,且尚未见到有研究将其纳入当前乡村振兴和质量兴农背景下进行深入分析。本文立足当前乡村振兴战略总要求,基于溢出效应和城乡融合视角,构建新型城镇化质量的系统评价指标体系,以农业大省山东的17地市为研究样本,借助空间分析技术,就新型城镇化质量和农业经济增长呈现出的区域演化和集聚特征,将山东省17个地市进行归类和划分,在此基础上,引入空间面板计量模型实证检验新型城镇化质量对农业经济增长的空间溢出效应。

三、乡村振兴战略中的新型城镇化质量评价

(一)乡村振兴战略中的新型城镇化质量内涵

中国特色新型城镇化注重探索集约型、城乡融合型和可持续的城镇化模式[注]魏后凯、关兴良:《中国特色新型城镇化的科学内涵与战略重点》,《河南社会科学》2014年第3期。。乡村振兴与城镇化不是非此即彼的关系[注]韩俊:《乡村振兴与城镇化不是非此即彼的关系》,《环境经济》2018年第5期。。《国家乡村振兴战略规划(2018-2022)》对城镇化提出了新的要求,新时代城镇化与乡村振兴战略的协调推进,具体体现在城乡协调发展格局的实现。在质量兴农的战略背景下,基于“产业、人口、土地、社会、农村”五位一体发展理念的系统化的城镇化规划要求,结合城乡互补、互惠、共生的新型城乡关系重塑进程,新时期城镇化的质量内涵一方面要更加体现“以人为本”的核心理念,另一方面,除包括人口、经济和社会发展以及生态环境质量纬度以外,还应包含城乡融合发展质量的层面。

(二)新型城镇化质量评价指标体系构建原则

有效的评价指标体系应是一个有机整体,本文遵循了以下五个基本原则:第一,系统性。指标体系的整体评价功能需大于各单一指标的简单综合,且层次清楚、结构合理、相互关联和协调一致,以确保评价的全面性和可信度。第二,可追溯性。所选取的指标应含义明确,能够被测定并尽可能地以数据形式度量,并具有资料便于收集的可测易得性。第三,典型相关性。选取的指标充分与新农村建设和乡村振兴战略的阶段性特征密切相关,以期反映新型城镇化与传统城镇化质量内涵特征的不同,摒弃不能充分体现“新型”典型特征的指标。第四,体现“以人为本”。指标的选取紧密围绕新型城镇化“以人为核心”的关键要素来设计,乡村振兴的核心也是“人”的问题,评价指标须能全面刻画农民的主体地位和根本利益。第五,契合城乡融合发展目标。城乡融合是实现城乡一体化的最高境界,指标的选取须体现历史的、发展的辩证唯物主义思想视角。另外,构建指标体系时还考虑了指标的可实现性、时效性和可比性,同时兼顾数据精简性原则。

(三)新型城镇化质量评价指标体系构建

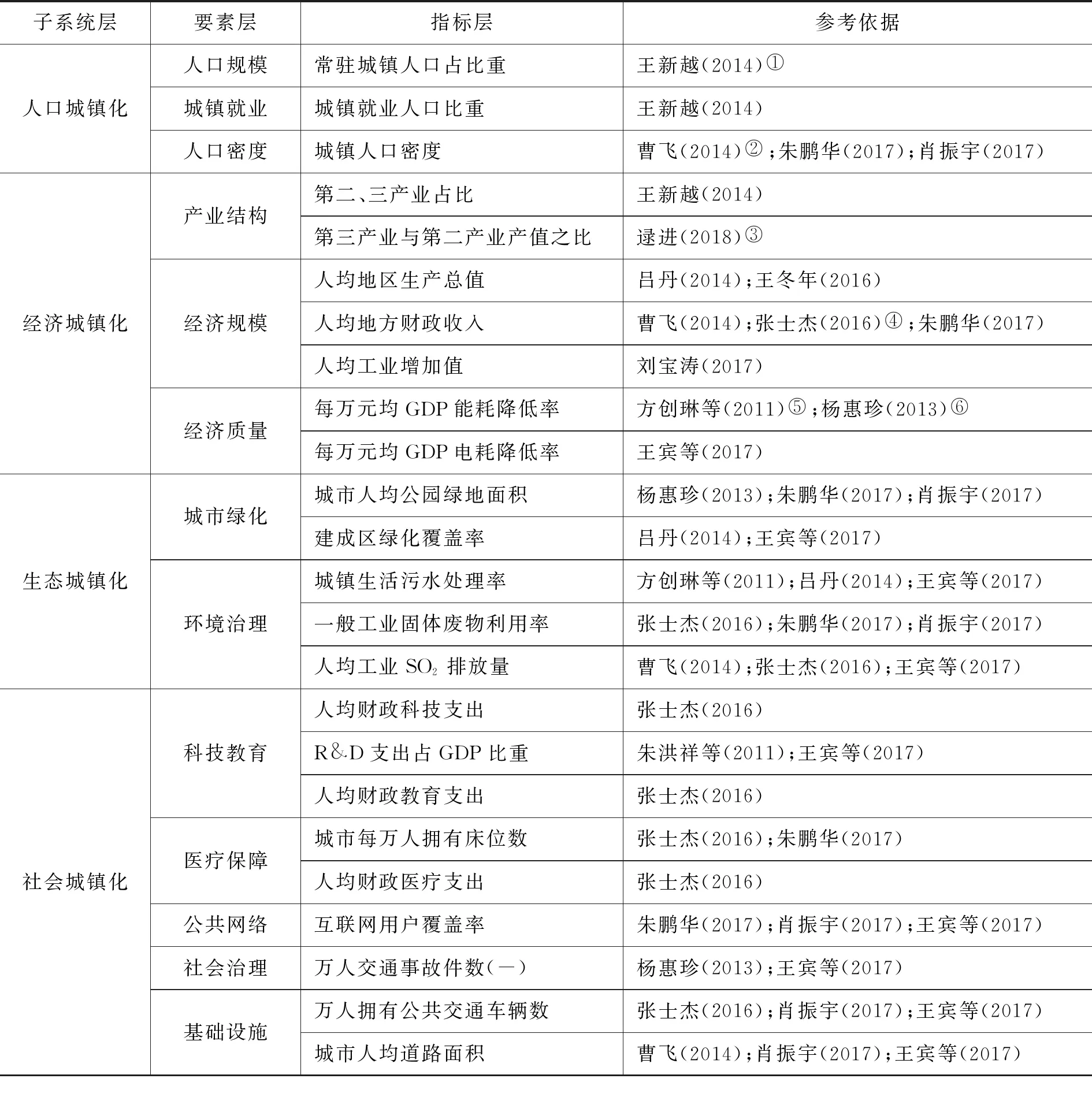

在借鉴已有文献的基础上,依据新时期城镇化和乡村振兴的战略内涵,并进一步结合产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕的总要求,从人口城镇化、经济城镇化、生态城镇化、社会城镇化和城乡融合的5个溢出效应维度,包括子系统层、要素层和指标层共选取27个指标,构建山东省新型城镇化质量的系统评价体系,其结构及各指标的参考依据如表1所示。

表1 新型城镇化质量系统评价指标体系

①王新越等:《山东省新型城镇化的测度与空间分异研究》,《地理科学》2014年第9期。

②曹飞:《新型城镇化质量测度、仿真与提升》,《财经科学》2014年第12期。

③逯进、刘璐、周惠民:《人口结构、产业发展与供求协同:系统耦合与匹配视角》,《现代财经》2018年第4期。

④张士杰、李勇刚:《城镇化质量、动力因子与新型城镇化的路径选择》,《华东经济管理》2016年第12期。

⑤方创琳、王德利:《中国城市化发展质量的综合测度与提升路径》,《地理研究》2011年第11期。

⑥杨惠珍:《我国新型城镇化形势下城镇化质量评价指标体系的构建》,《经济研究导刊》2013第20期。

续表1

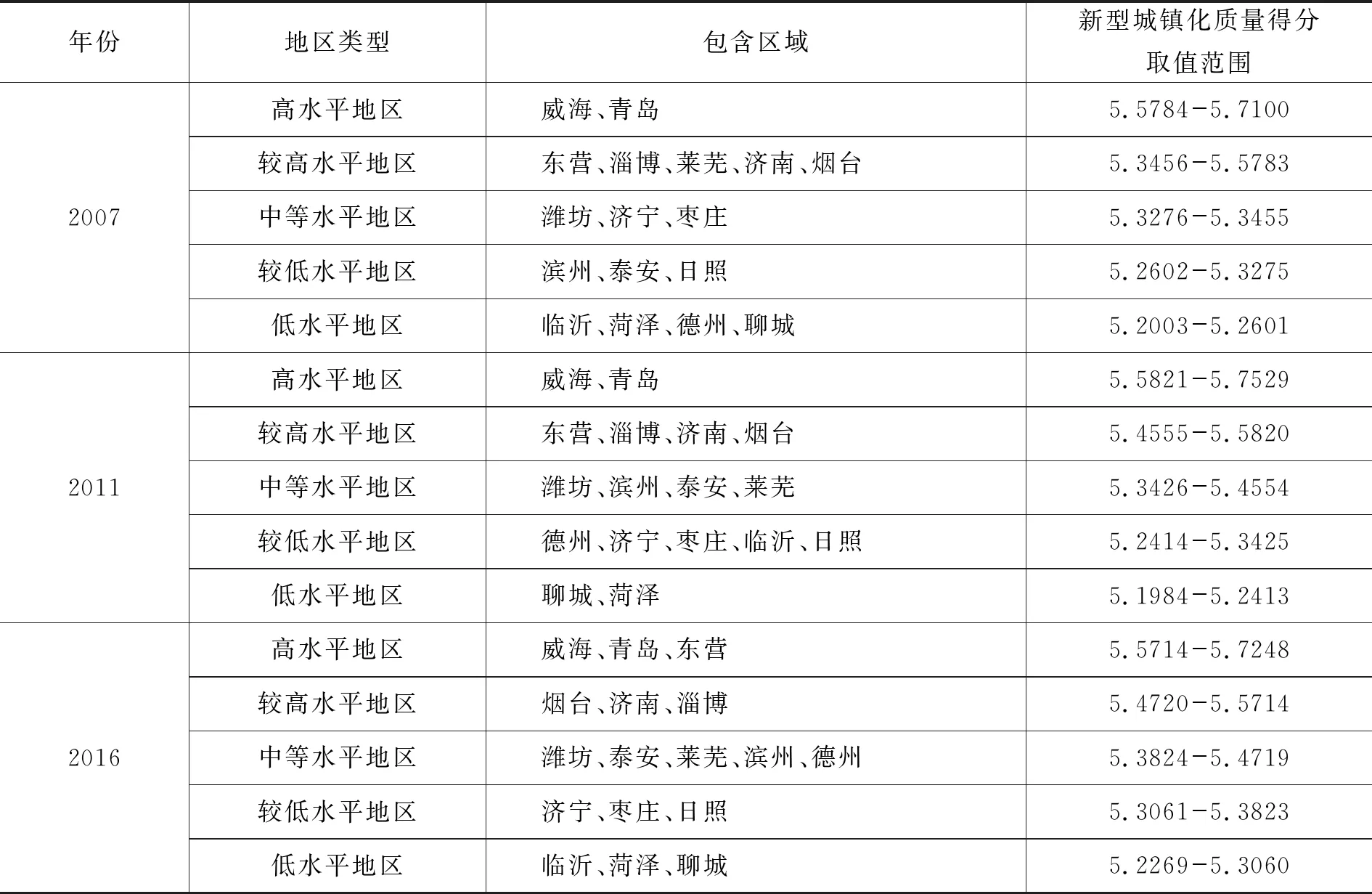

子系统层要素层指标层参考依据城乡融合生活维度城乡收入差距指数(-)朱鹏华(2017);王宾等(2017);肖振宇(2017)城乡消费差距指数(-)朱鹏华(2017);肖振宇(2017)城乡恩格尔系数差距指数(-)曹飞(2014);王宾等(2017);朱鹏华(2017)

资料说明:(1)指标“人均工业增加值”以“人均工业总产值”(刘宝涛,2017)为依据进行了改进;(2)城乡融合子系统中的“生活维度”要素层指标设计参照王宾等(2017),其中城乡收入差距指数=1-农村人均纯收入/城镇人均纯收入,城乡消费差距指数计算方法相同;(3)负向指标以(-)标注。

四、农业经济发展和新型城镇化的区域演化特征分析

在经济系统分析中,观测变量在空间分布上是否存在区域异质性及空间集聚效应是进行空间计量分析的现实基础。本研究借助地理分析Arcgis软件,利用山东省2007-2016年的新型城镇化及农业经济发展的相关样本数据,一方面分析山东省新型城镇化及农业经济发展的区域差异,对其是否存在明显空间异质性及集聚效应进行观测;另一方面对山东省新型城镇化及农业经济发展在空间分布上是否存在一定的共性和联系进行探究,为构建空间分析模型提供现实基础,并据此提出相应的研究假设。

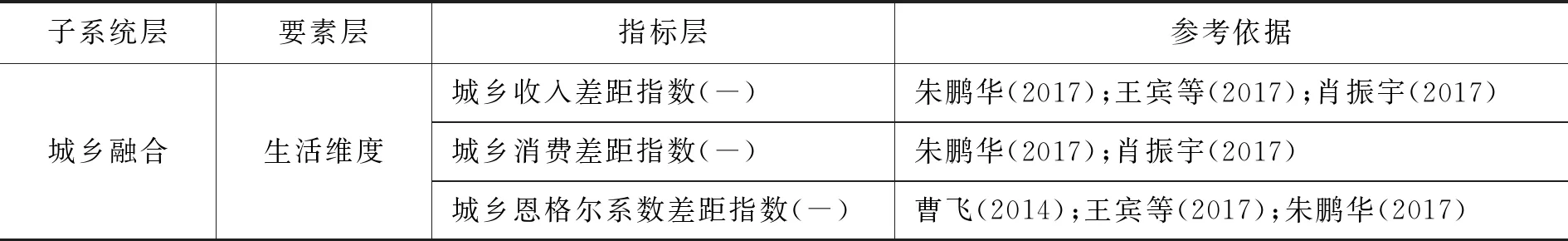

(一)山东省农业经济发展水平的区域演化特征分析

本研究将山东省农村人均农林牧渔业总产值作为观测农业经济发展水平的指标,选取2007-2016年为研究样本,利用Arcgis软件确定不同水平下农业经济发展的取值范围,并对山东省的农业经济发展水平进行区域演化和集聚特征分析,以2007年、2011年和2016年为例(篇幅限制,其他年份略去),具体如表2所示。

表2 山东省农业经济发展的区域演化分析(2007、2011和2016年)

资料来源:《山东省统计年鉴》(2008-2017)

由表2可以看出:(1)山东省农业经济发展水平呈现逐年上升的趋势,农业经济整体增长趋势较为明显。(2)从农业经济发展的区域格局演化和集聚特征来看,山东省农业经济发展存在明显的“东高西低”现象,主要表现为沿海地市如威海、青岛等市的农业经济发展水平较高,其他地区农业发展水平明显低于沿海地区,菏泽、临沂等边缘地市为农业经济发展的“低洼地区”。(3)从农业经济发展演化过程来看,山东省农业经济总体发展存在空间区域差异,农业经济发展不均衡现象显著。

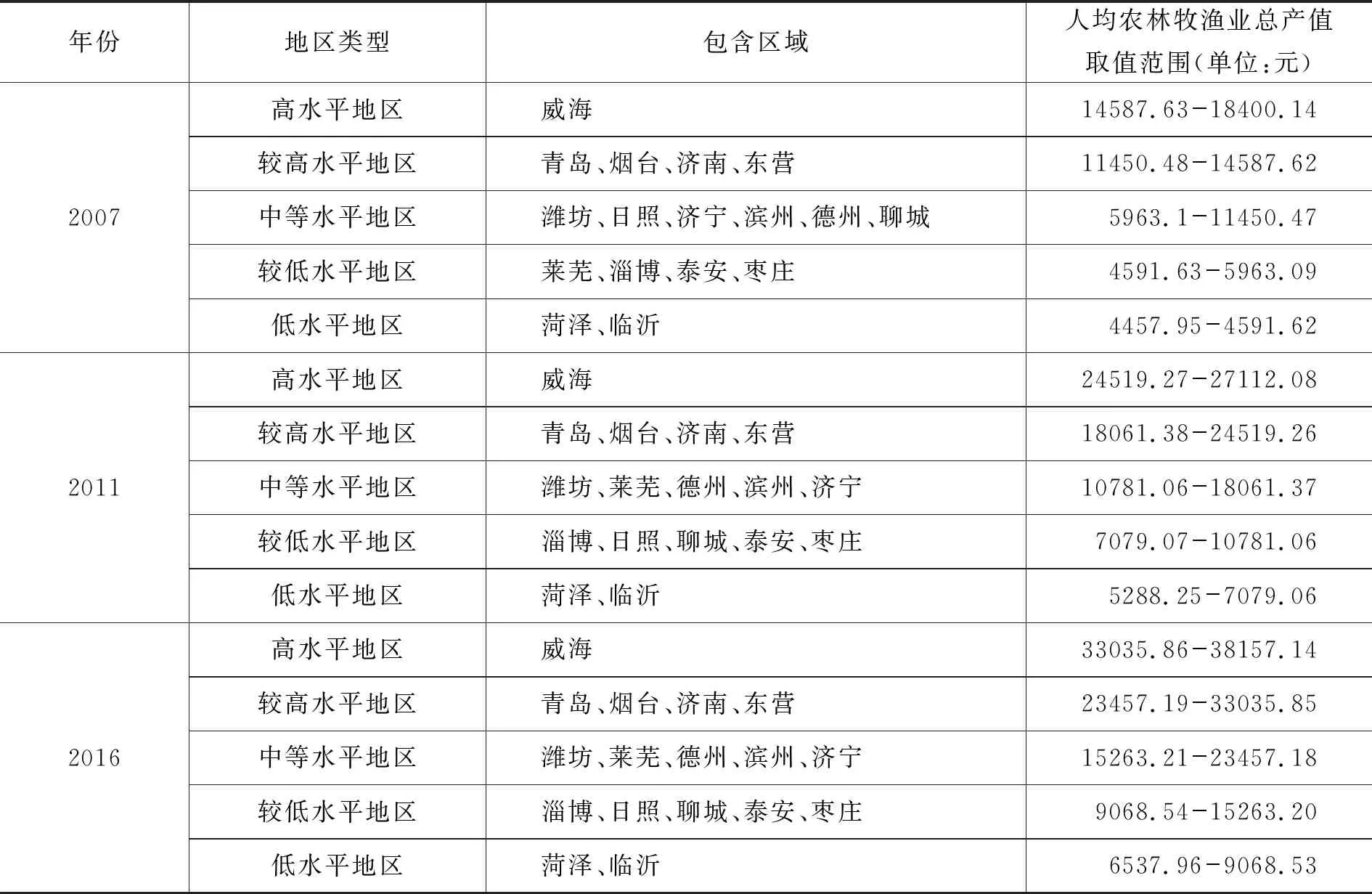

(二)山东省新型城镇化质量水平的区域演化特征分析

根据前文构建的新型城镇化质量评价指标体系,结合基于熵值法的新型城镇化质量水平测度结果,参照农业经济的空间格局演化特征分析方法,进一步对山东省新型城镇化质量水平的区域演化和集聚特征进行分析,以2007年、2011年和2016年为例(篇幅限制,其他年份略去),具体如表3所示。

表3 山东省新型城镇化质量的区域演化分析(2007、2011和2016年)

资料来源:《山东省统计年鉴》(2008-2017)

由表3可以看出:(1)山东省新型城镇化质量水平在空间分布上呈现集聚效应。其中,威海、青岛、济南、淄博、东营等省会和半岛沿海地市的新型城镇化质量得分较高,且在样本期间内,威海市新型城镇化质量水平测度得分最高,这表明山东省新型城镇化质量水平在空间分布上呈现半岛沿海地市较高,内陆及边缘地市较低的集聚特征。(2)从各地市新型城镇化质量水平的测度结果来看,山东省新型城镇化质量水平呈现上升趋势,新型城镇化高质量地市数量逐渐增多,中等和较低水平地区的新型城镇化质量得分也存在较为明显的上升趋势。(3)同表2显示的农业经济发展空间分布特征相似,山东省新型城镇化质量水平在空间分布上同样存在不均衡现象,各地市新型城镇化得分差距较大,空间集聚和溢出效应显著。

五、实证检验

(一)研究假设

从前文山东省新型城镇化(表3)和农业经济发展(表2)的区域演化特征来看:(1)山东省农业经济发展水平和新型城镇化质量在空间分布上都存在明显的空间集聚效应,空间发展不均衡现象明显,具体表现为沿海及省会地市的新型城镇化质量和农业经济发展水平要明显高于内陆和边缘地市,且在样本期内并未有明显改变。(2)从山东省各地市来看,农业经济发展水平和新型城镇化质量关系较为密切。其中,威海、青岛、济南、东营等地都属于“高新型城镇化质量-高农业经济增长”地区,其他地市也呈现出“高-高”、“低-低”的空间分布特征,而菏泽、聊城和临沂等山东省相对边缘地市属于新型城镇化和农业经济发展的“低洼地带”。因此,山东省新型城镇化质量和农业经济发展水平在空间分布上存在明显的同步性,而从格局演化和发展过程来看,两者之间的空间集聚及空间分布也较为相似。由此,提出以下研究假设:

假设1:山东省农业经济发展水平存在明显的空间集聚效应,且空间分布存在区域差异。因此,各地市农业经济发展水平之间可能存在正向的空间溢出效应。

假设2:山东省新型城镇化质量与农业经济发展水平在区域分布和集聚特征上具有明显的相似性,且“高-高”、“低-低”的空间演化特征明显。因此,新型城镇化质量对农业经济发展水平可能存在促进作用,且在空间分布上具有一定的溢出效应。

(二)研究方法与数据来源

空间杜宾模型(Spatial Durbin Model ,SDM)在普通空间面板模型的基础上,同时考虑了自变量和因变量二者的空间滞后项对因变量的影响,从而更适宜估计不同观测个体产生的溢出效应,并能够基于面板数据探究其空间溢出效应[注]Lee L. F, Yu J., “Some Recent Developments in Spatial Panel Data Models”, Regional Science & Urban Economics, 2010, 40(5), pp.255-271.,其模型基本形式为:

y=ρWy+Xβ+θWX+ε

(1)

其中,y为因变量,X为自变量,ρ为空间自相关系数,W为空间权重矩阵,WX与Wy分别表示因变量与自变量的空间滞后项。ε~N(0,σ2In),In为n×1阶单位矩阵,β与θ表示回归系数,ε为随机误差项。以2007-2016年山东省17地市为研究样本,数据来源于2008-2017年《山东省统计年鉴》。

(三)相关检验结果、模型选择与构建

1.全局空间自相关检验。空间自相关检验是运用空间计量分析模型的前提。利用Stata 15软件对山东省17地市农业经济增长的Moran’s I指数(莫兰指数I)进行计算,具体结果如表4所示。

表4 山东省农业经济增长的Moran’s I指数(2007-2016年)

注:***、**、*分别表示 1% 、5% 和 10%的显著性水平。

由表4可以看出,山东省2007-2016年农业经济增长存在显著的空间集聚效应,这与前文的区域演化分析结果相一致,由此为进一步运用空间计量模型,探讨山东省新型城镇化质量和农业经济增长之间的空间溢出效应提供了前提依据。

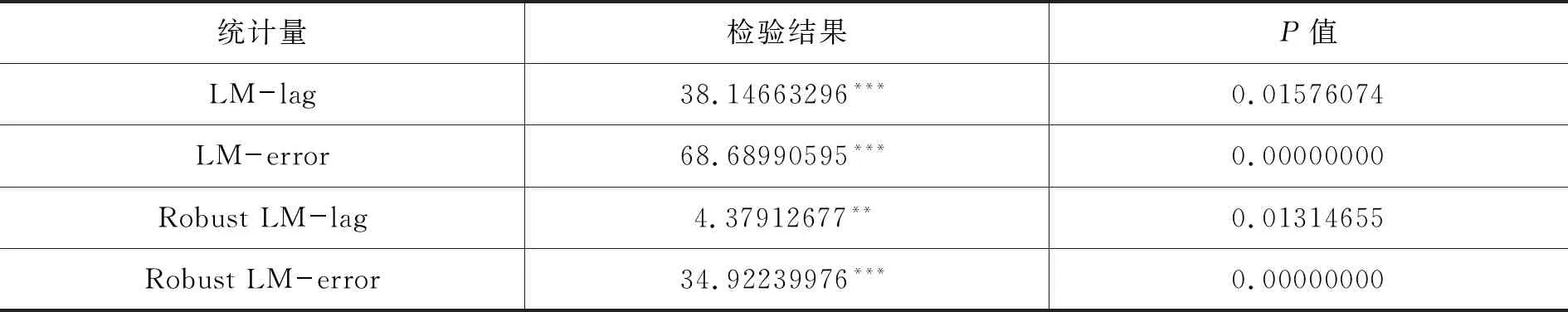

2.空间面板计量模型的形式检验。对OLS回归后的残差进行拉格朗日乘子检验(Lagrange Multiplier Test,LM),结果如表5所示。

表5 拉格朗日乘子检验(LM检验)结果

注:***、**、*分别表示1% 、5% 和 10%的显著性水平。

3.空间Hausman检验。由于研究采用的是面板数据,为确定空间杜宾模型固定效应或者随机效应的选用,进一步采用空间Hausman检验进行确定,依据检验结果,相应P值小于0.05,拒绝原假设。因此,选用固定效应空间杜宾模型进行实证分析。

4.研究变量选择。结合前文提出的研究假设,研究将农业经济增长(AE)作为被解释变量,新型城镇化质量(URB)作为主要解释变量。另外,已有诸多研究表明,财政支农支出有利于农业经济增长[注]魏朗:《财政支农支出对我国农业经济增长影响的研究》,《中央财经大学学报》2007年第9期。,农业公共产品投入不足极大地制约着中国农业可持续增长的潜力[注]李焕彰、钱忠好:《财政支农政策与中国农业增长:因果与结构分析》,《中国农村经济》2004年第8期。。在农业现代化进程中,农业保险在逐步缩小城乡差距、保持经济增长的可持续性等方面发挥着重要功效,对农业产出[注]王向楠:《农业贷款、农业保险对农业产出的影响》,《中国农村经济》2011年第10期。和农村经济增长[注]周才云:《中国农业保险对农村经济增长具有拉动效应吗?》,《生态经济》2012年第12期。具有明显的正向促进作用。由此,在控制变量的选择上,除了采用农业生产规模(Scale)以外,将农业财政支出(Finance)和农业保险密度(Insurance)作为控制变量,各研究变量的测度方法如表6所示。

表6 研究变量及其释义

5.模型确立。基于上述对空间杜宾模型的检验,我们可以确定建立如下空间分析模型:

其中,AEit表示被解释变量农业经济增长;i和t分别表示省份和年份;βi(i=1,2,3,4)表示各解释变量和控制变量的回归系数;ρ表示被解释变量空间滞后项回归系数;θi(i=1,2,3,4)表示各解释变量和控制变量空间滞后项回归系数;W×URBit,W×Insuranceit,W×Scaleit和W×Financeit表示各解释变量和控制变量空间滞后项。

(四)回归分析结果

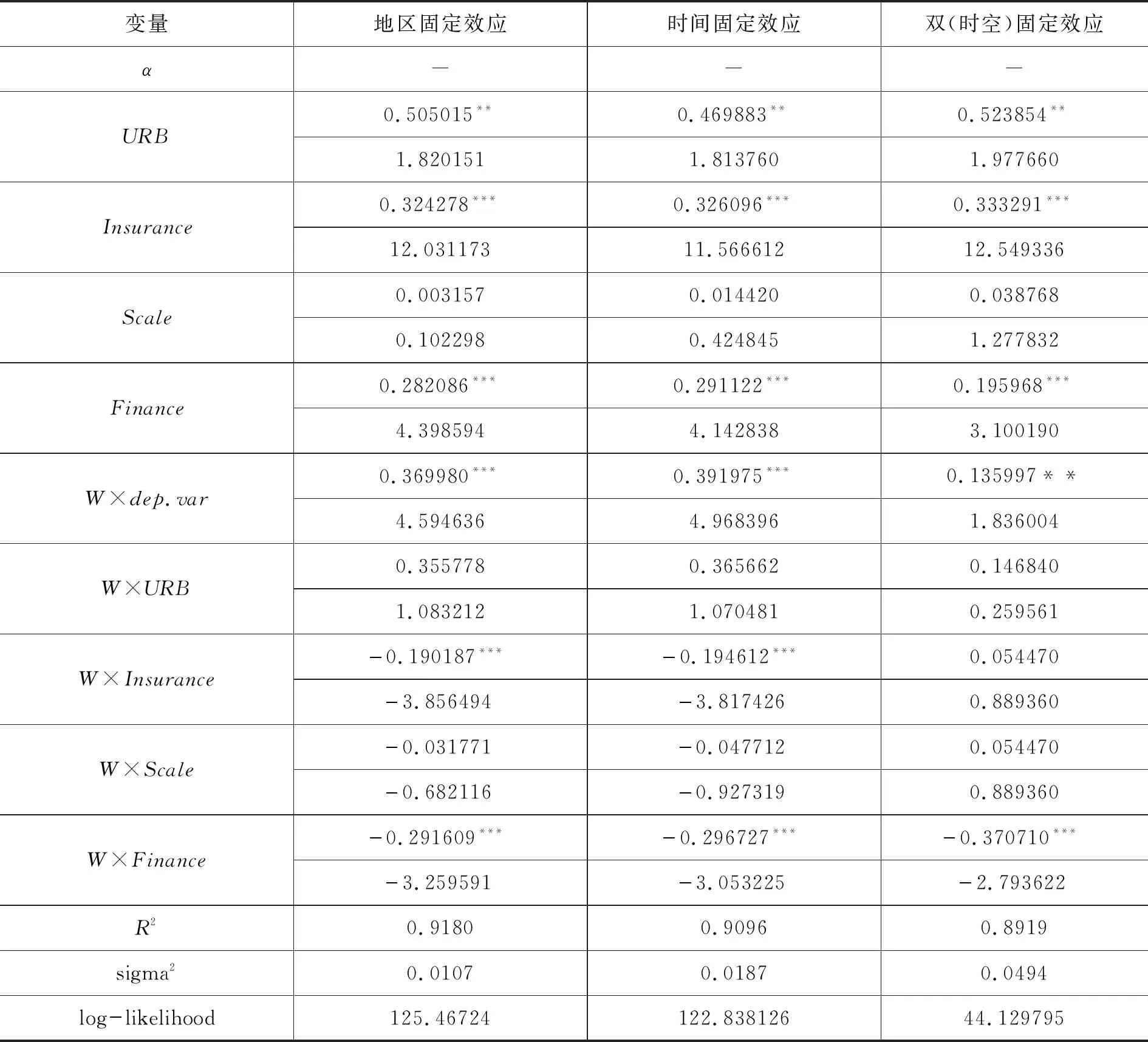

本研究采用Matlab 2016软件进行面板杜宾模型回归分析,结果如表7所示。

表7 空间杜宾模型回归及检验结果

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

由表7可以看出,三种固定效应空间杜宾模型的回归结果比较理想,具有较强的解释力,但与时间固定效应模型和双(时空)固定效应模型相比,地区固定效应模型估计结果更为理想且可信度较高,研究更适宜选用地区固定效应模型进行结果分析。

(五)结果分析

地区固定效应模型回归分析结果显示,山东省农业经济增长(AE)具有明显的正向空间溢出效应,其空间滞后项W×dep.var回归结果为0.369980,且在1%的置信水平下显著,这说明在其他影响因素保持不变时,周边地市农业经济增长(AE)加权值每增加1%,带动本地市农业经济增长近0.37个百分点,山东省农业经济增长存在明显的正向空间溢出效应。

新型城镇化质量(URB)对农业经济增长(AE)具有正向的促进作用,但对周边地市农业经济增长的空间溢出效应不显著。新型城镇化质量(URB)回归系数为0.505015,且能通过5%的显著性检验,这表明本地市新型城镇化质量每上升1个百分点,带动农业经济增长约0.51%;而新型城镇化质量空间滞后项(W×URB)回归系数为0.355778,但影响并不显著,说明山东省新型城镇化质量对周边地市农业经济增长的空间溢出效应不明显。

农业保险发展(Insurance)对农业经济增长(AE)呈现正向促进作用,回归结果较为显著,对周边地市农业经济增长呈现明显的抑制作用。山东省农业保险发展(Insurance)的回归系数为0.324278,而空间滞后项(W×Insurance)回归系数为-0.190187,且都通过1%的显著性检验。就对周边地区的溢出效应来看,样本期间各地市农业保险之间联系并不紧密,且由于各地市农业经营特点不同,直接的经营模式借鉴将不利于农业经济发展。另外,各地市农业保险业人力资本、运营资金等资源存在竞争,因此在整体上表现为负向的空间溢出效应。

农业生产规模(Scale)对农业经济发展(AE)的影响作用并不显著。从地区固定效应回归结果来看,山东省农业生产规模及其空间滞后项回归系数均未通过显著性检验。这表明单纯的农业生产规模提升并不能有效促进农业经济增长和乡村振兴战略的实施,以质量兴农为导向的农业发展模式逐渐成为带动农业经济增长的新动能。

财政支农支出(Finance)能够带动本地区农业经济显著增长,但对周边地市农业经济增长(AE)呈现显著的负向溢出效应。回归结果显示,财政支农支出(Finance)回归系数为0.282086,且能通过1%的显著性检验,这表明山东省财政支农支出每增长1%,将带动本地市农业经济增长约0.41个百分点,而财政支农支出(Finance)空间滞后项(W×Finance)回归系数为-0.291609,同样也通过了1%的显著性检验,表明本地市财政支农支出增长,将对周边地市农业经济增长呈现一定的抑制作用。由于我国财政体制为分税制,各地市财权竞争效应的存在,使得财政支农支出对周边地市农业经济增长呈现一定的抑制作用。

六、研究结论与对策建议

山东省作为我国经济和农业大省,在一定程度上反映了我国农业经济发展现状。山东省乡村振兴与新型城镇化高质量协调推进和协同治理机制政策体系的构建,将有利于推动山东省农业强省的建设,并为推动我国农业供给侧改革和乡村振兴战略提供经验借鉴。本文通过实证分析结果可以得出以下结论和建议:

第一,山东省农业经济增长存在明显的空间集聚效应,山东省各地市农业经济增长的正向空间溢出效应较为显著。建议将农业经济的空间特征纳入政策考察范围,在地市间构建农业经济协同发展机制。山东省未来在制定乡村振兴战略实施的工作重点和政策措施时,应对农业经济的空间溢出效应加以考虑,如可依据威海、青岛、潍坊、济南等地农业经济发展优势,建立地市间农业经济协同发展机制,发挥潍坊等农业基地示范引领作用,共享有效推动乡村振兴的发展经验;同时,各地市可参照威海、青岛等地特色农业、绿色经济等发展范例,依据自身农业经济的发展特点,建立特色农业,促进乡村振兴的战略实施和农业农村经济发展。

第二,新型城镇化质量对本地市农业经济增长的促进作用显著,但各地市新型城镇化发展质量存在较大的差异,地市之间发展不均衡问题突出,且尚未形成有效的协调发展机制,使得新型城镇化质量对周边地市农业经济增长的外部溢出效应并不明显。由此,一方面,要建立高质量新型城镇化与乡村振兴的战略协同发展机制,加强区域间的交流合作,加快新旧动能转换,推动农业农村经济有效增长;另一方面,在当前乡村振兴战略大力实施的背景下,各地市需以高质量的新型城镇化建设为目标,依据自身农业特点和地域优势,建立特色城镇化,如鲁南经济带的部分地市,可依托自身文化底蕴和农业特色,开展旅游城镇化,并与乡村经济发展相结合,促进农村旅游业发展,探寻农业经济发展的新动能,推动农业供给侧改革和乡村振兴,从而促使农业经济增长。另外,还可借鉴威海、青岛等新型城镇化质量较高地区的建设经验,以各地市间的外部溢出效应为突破点,并结合自身特点,提升新型城镇化质量,有效推动乡村振兴战略实施。

第三,财政支农和农业保险对本地市农业经济发展具有显著的促进作用,周边各地市之间存在明显的竞争机制。首先,坚持财政金融服务农业经济发展不动摇,加大财政支农支出力度,增加农业保险覆盖率。财政投入是实施乡村振兴战略的重要保障,各地市应适当增加财政支农支出规模,优化支出结构,减少地市间财政支农的区域差异性。同时,要整合各类涉农资金,创新资金投入方式,通过贴息、政府与社会资本合作等方式,帮助农村地区引入新技术、新业态,促进农产品精深加工和农村服务业发展,延伸农业产业链。其次,加大农业保险扶持力度,建立农业保险补贴机制,积极宣传农业保险作用,增加农村居民购买农业保险的积极性,从而提高农业保险覆盖率。另外,单纯农业生产规模的提升并不能有效推动农业经济增长,应坚持以质量兴农为导向。大力推进农村一二三产业深度融合发展,有效延长农业产业链,提升价值链,构建现代农业产业体系,引领农业结构调整和推动方式转变,缓解农业资源环境的约束趋紧,实现农业多层次增值增效,提高农业竞争力,做大做强农业产业,增强农业农村经济发展新动能,有效推动乡村振兴战略的实施。

最后,由于学术界对于新型城镇化质量的内涵及其评价指标尚未形成统一的观点,加之研究视角不同及相关数据统计资料搜集的缺失等,本文所构建的指标体系在社区治理、城乡融合等方面尚嫌不足,有待在以后的研究中进一步完善和改进。