我国表层土壤多环芳烃含量的空间分布及成因

2019-07-27尚庆彬段永红徐立帅段号然何佳璘刘家良山西农业大学资源环境学院山西太谷030801

尚庆彬,段永红,徐立帅,段号然,何佳璘,程 荣,吴 萌,刘家良 (山西农业大学资源环境学院,山西太谷 030801)

近年来,快速的工业化、城市化及其他人为活动导致环境中多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)不断累积,引发了一系列环境污染问题,而中国是世界上PAHs排放量最高的国家,仅2004年排放量就约占全球的22%[1]。土壤是PAHs在环境中最主要的“汇”[2],PAHs可通过干/湿降尘、污水灌溉等途径附着并聚集于土壤中,且由土壤进入人体的PAHs数量要远高于大气和水体[3],土壤中PAHs还会通过径流、蒸发等途径再次进入水体和大气并造成二次污染。PAHs的来源有自然源和人为源,生物/微生物合成、自然火灾、火山爆发等是其主要的自然源;人为源是环境中PAHs的主要来源,包括原油在开采、运输、生产和使用过程中造成的泄漏和排放,以及煤和化石燃料燃烧等。

目前,在大尺度上综合探讨PAHs含量的研究还比较有限。曹云者等[4]集中研究了我国中东部地区PAHs含量特点及分布规律,得出∑PAHs含量的分布趋势为东北>华北>华东>华南>华中地区;ZHANG等[5]对全国PAHs含量的研究得到相同的空间分布趋势,其中49.5%的地区处于轻微污染水平。尽管上述工作均聚焦于我国PAHs的空间分布及成因分析,但多为定性综述,而对于多因子影响及其交互作用的定量归因研究相对薄弱。如邓绍坡等[6]发现我国表层土壤中PAHs含量特征与研究区地理位置和能源使用类型关系密切;张玉[7]运用气团后向轨迹模式描述了到达西藏的气团移动路径,揭示西藏地区PAHs的可能来源。笔者在上述研究的基础上,运用普通Kriging插值和地理探测器(geo-detector),得到全国土壤PAHs含量的空间分布格局并分析其影响因素,期望通过该研究获得较为系统的大尺度上的我国表层土壤PAHs含量信息,为我国环境污染治理和环境保护工作提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

1.1.1 PAHs数据的收集与整理

从中国知网(CNKI)、爱思唯尔期刊数据库(Elsevier)和斯普林格期刊数据库(Springer)检索有关我国各地区土壤PAHs的学术文献,保留直接给出PAHs总浓度和单体含量的文献,舍去只给出含量范围的文献,经筛选得到共计208篇学术文献。研究对象主要为0~20 cm表层土壤,采样年份为1999—2018年,样本点分布及数量见表1。

表1 中国表层土壤中PAHs样本点分布Table 1 Distribution of sampling points for analyses of surface soils PAHs in China

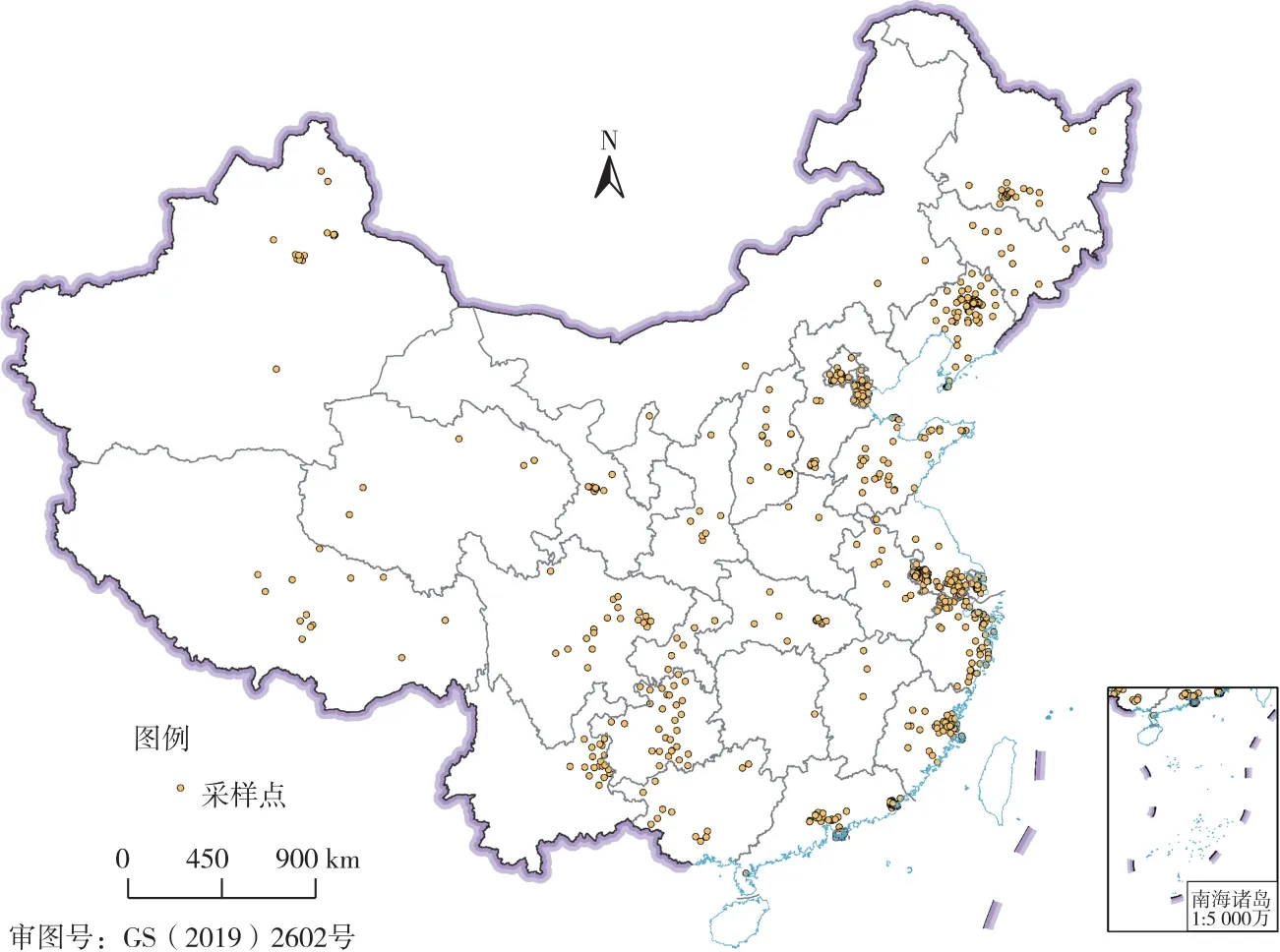

由表1可知,相关研究较多地集中于京津以及东南沿海地区(包括长江三角洲和珠江三角洲地区)。利用ArcGIS 10.2软件先由采样点的坐标生成采样点矢量图层(文献中未给出坐标的样本点用该研究区的几何重心点坐标),然后以来源于国家自然资源和地理空间基础信息库(http://www.geodata.gov.cn)的中国矢量图为行政边界绘制土壤PAHs样本点分布图(图1),并建立土壤PAHs含量空间数据库。

图1 收集到的全国表土PAHs样本点分布Fig.1 Distribution of sampling points for analyses of surface soils PAHs in China

所研究的16种优控PAHs包括萘(Nap)、苊烯(Acy)、苊(Ace)、芴(Fl)、菲(Phe)、蒽(Ant)、荧蒽(Fla)、芘(Pyr)、苯并[a]蒽(BaA)、䓛(Chr)、苯并[b]荧蒽(BbF)、苯并[k]荧蒽(BkF)、苯并[a]芘(BaP)、茚并[1,2,3-c,d]芘(InP)、二苯并[a,h]蒽(DahA)和苯并[g,h,i]苝(BghiP)。

1.1.2 其他数据来源

2016年我国各省、自治区、直辖市及香港特别行政区统计数据来源如下:人口密度、人均GDP、能源消费量(电力、天然气、煤炭、原油、汽油、柴油)、国家重点污染企业数、民用汽车数等来源于国家统计局网站(http://www.stats.gov.cn/),能源产量数据(包括天然气、原煤、焦炭和发电)来源于中国能源数据公共服务平台(http://www.eia.org.cn/)。

1.2 研究方法

空间插值是基于样本点在空间位置和相关程度上的不同,对每个样本赋予不同权重,进而对未知区域污染物含量进行估算的方法。采用GS+9.0和ArcGIS 10.2地统计模块对样本∑16PAHs平均含量进行普通Kriging插值,得到中国PAHs含量空间分布栅格数据,再按研究区行政区划统计表土PAHs含量平均值,以此分析中国表土PAHs空间分布格局。

半方差函数是一个可以用来描述土壤性质空间变异的连续函数[8],采用该函数分析土壤PAHs含量在不同距离之间的变化。主成分分析是一种将多个变量经线性正交变换进而选出数个重要变量(主成分)的多元统计分析方法,该研究中主成分分析采用方差极大标准化旋转法,以标准化后的各因子得分为自变量,以标准化后的16种PAHs总含量为因变量进行逐步多元线性回归,以标准化方程系数反映各类污染源贡献率。

地理探测器是探测地理事件影响因子的统计学方法,由因子探测、风险探测、生态探测和交互探测4个部分组成[9]。运用地理探测器模型开展PAHs含量(即分析变量)与驱动因子之间的空间关系分析。假如某因素对PAHs空间分异影响大,那么该因素的空间分布则与PAHs的空间分异相似,从而得出该因素对PAHs空间分布的解释力[9]。该模型计算公式为

式(1)中,q为某影响因子对PAHs空间分布的解释力;N为研究区总样本数;σi2为该指标的离散方差。q∈[0,1],其数值大小表示空间分异程度大小,q=0说明研究对象呈随机分布,而q=1说明研究对象空间异质性强[10]。利用地理探测器对各个网格的PAHs含量与9种社会经济影响因子对应值进行PAHs空间分布的多因子定量归因,以探测PAHs空间分布格局的驱动力,并且定量分析各因子间的交互作用。利用ArcGIS 10.2软件的渔网工具将全国划分为60 km×60 km的网格并获取网格内PAHs平均含量和各因子对应值,从而构建分析变量和自变量。9种社会经济影响因子包括国家重点污染企业数(X1)、民用汽车数量(X2)、人均GDP(X3)、人口密度(X4)、煤炭产量(X5)、发电量(X6)、焦炭产量(X7)、煤炭消费量(X8)和燃料油消费量(X9)。

2 我国表层土壤PAHs含量与分布

2.1 我国表土PAHs含量特征

基于文献中收集的12 060个表层土壤采样点PAHs含量,16种PAHs总含量(∑16PAHs)范围为ND(未检出)~65 500 ng·g-1,中位值为381.9 ng·g-1,平均值为1 217 ng·g-1,变异系数(CV)为2.78,属于强变异关系。

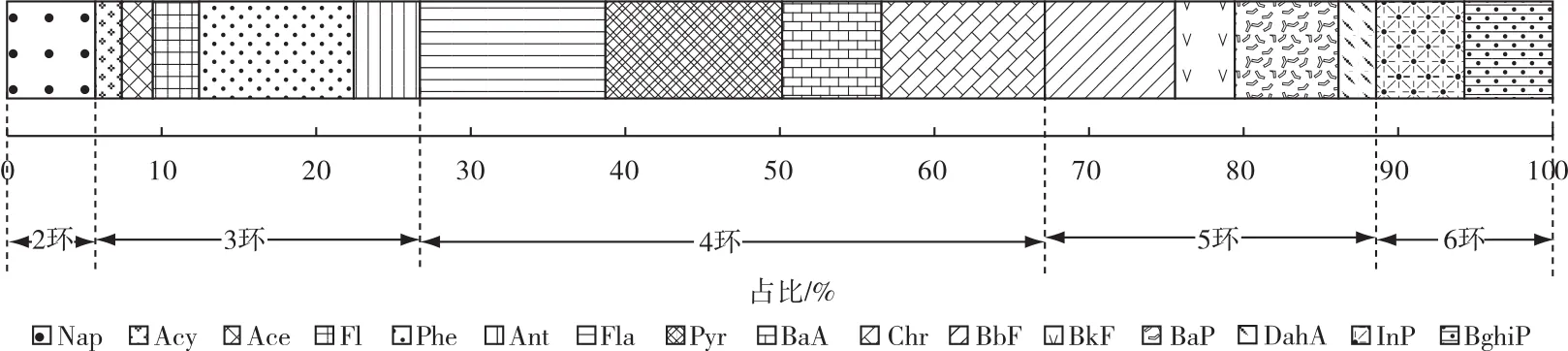

就全国范围PAHs单体的平均水平而言,荧蒽(Fla)和芘(Pyr)含量较高,分别为97.8和93.7 ng·g-1;而苊(Ace)和苊烯(Acy)含量较低,分别为16.5和13.4 ng·g-1。由图2可知,就表层土壤中不同污染物所占比例而言,Fla和Pyr含量占比较高,分别为12.0%和11.5%;而Acy、Ace含量仅分别占总量的1.6%和2.0%。而就不同环数PAHs相对含量而言,4环PAHs占比最高(40.3%),其次是5环PAHs,占比为21.6%,占比最低的是2环PAHs。低环(2~3环)PAHs易挥发,极易被微生物降解,对环境危害较小,约占总量的26.8%;而4~6环PAHs占比大,约为73.2%,此类化合物的分子具有较强的疏水性,极易在土壤环境中富集,且性质稳定,不易挥发,给动植物及人体造成严重危害。

图2 我国表土中不同环数和不同种类PAHs组成分布图谱Fig.2 Components of different rings and types of PAHs in surface soils of China

2.2 我国表层土壤PAHs在不同功能区的分布

由各个采样点属性数据可知,同一地区不同功能区采样点PAHs含量不同。由于人口聚集方式不同,我国表层土壤PAHs含量呈现市区—郊区—乡村地区依次递减的趋势(图3)。

图3 不同用地类型PAHs平均含量Fig.3 Average concentration of soil PAHs for different land types

如图3所示,市区PAHs含量远超过郊区和乡村地区,∑16PAHs平均含量分别为885.7、378.4和340.3 ng·g-1,可能是因为人口密度、能源消耗量差异所致。就不同用地类型而言,我国表层土壤∑16PAHs平均含量则呈现从交通区、工业区、居民区、绿化用地到农业区依次递减的趋势(图3)。一般来说,道路附近的土壤会长时间遭受机动车辆排放尾气的污染,工业区消耗大量能源产生的排放物也会污染周边土壤,导致交通区和工业区土壤PAHs含量增高。

2.3 我国表层土壤中PAHs的空间分布

2.3.1 半方差分析

对∑16PAHs含量进行正态检验的结果表明其呈正偏态分布,检验经对数变换后的数据后发现其服从正态分布。将经对数变换后的∑16PAHs含量及其坐标数据导入GS+9.0软件进行半方差分析,获取最优插值参数。通常,Kriging最优理论模型的选取原则为决定系数(R2)接近于1,残差平方和(RSS)接近于0[11]。测量导致的误差或小于采样间隔距离处的空间变异会导致块金值(C0)的存在;基台值(C0+C)表明了系统内总的变异,包括结构性变异和随机性变异;块金系数〔C0/(C0+C)〕为分析变量的空间相关度,若C0/(C0+C)<25%,则空间变量具有强自相关性,该污染物可能存在区域性面源污染;若C0/(C0+C)>75%,说明空间变量相关性很弱[12],该污染物可能仅存在局部性或较明显的点源污染。在各向同性的条件下,得到的最佳拟合模型是高斯模型,其RSS为0.027 1,小于其他几类模型,其中,C0=0.062,C0+C=0.495,C0/(C0+C)=12.5%<25%,表明土壤PAHs含量具有强烈的空间相关性。

2.3.2 空间插值分析

根据插值后的PAHs含量栅格数据统计得到各地区∑16PAHs平均含量(表2),土壤PAHs含量分布趋势为华北(457.7 ng·g-1)>东北(384.2 ng·g-1)>华 东(307.3 ng·g-1)>中 南(290.7 ng·g-1)> 西 北(227.8 ng·g-1)>西南(186.1 ng·g-1),华北地区土壤中∑16PAHs平均含量约为西南地区的2.5倍。东北和华北地区纬度高,气温低,冬季取暖大量耗煤,太阳年均辐射量较低,较少量PAHs被辐射分解;且华北地区是我国重要的能源和重工业基地,东北地区是我国的老工业基地,两地都存在大量排放源。华东地区经济发达,沪宁杭工业区以及生产生活所排放污染物也较多。西南地区地势较高,气候湿润,日照时间短,光照强度弱,山地环绕的复杂地形在一定程度上阻碍了PAHs的扩散,燃煤用量较多,存在区域性污染。但青藏高原地区海拔高,污染较小,富集PAHs的大气受地形阻挡难以爬升至此地,太阳辐射量大,光解作用明显,且污染排放源较少,所以西南地区∑16PAHs平均含量较低。

表2 各地区∑16PAHs平均含量及分级Table 2 The average concentration of∑16PAHs and their corresponding grades

2.3.3 我国表层土壤PAHs含量的等级分布

我国尚未出台土壤PAHs污染的评价标准[13],但农用污泥中容许含量不应超过 3 mg·kg-1[14]。根据荷兰Maliszewska-Kordybach针对土壤PAHs总含量提出的土壤污染分级建议,将土壤PAHs划分为4个等级:∑16PAHs<200 ng·g-1表示清洁,为 200~600 ng·g-1表示轻微污染,为>600~1 000 ng·g-1表示中度污染,为>1 000 ng·g-1表示严重污染。

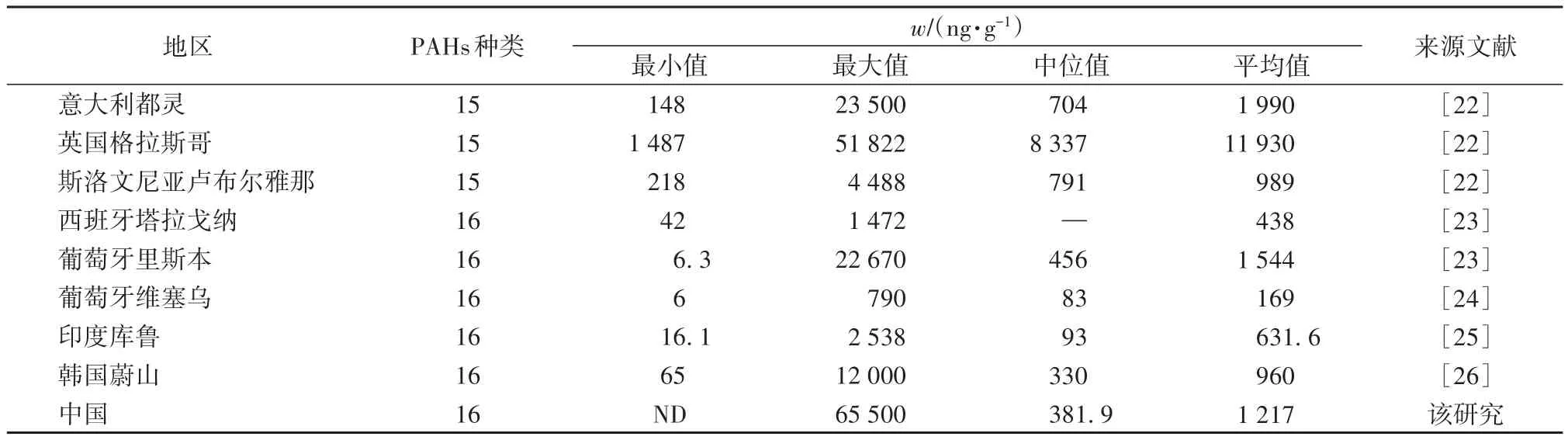

表2显示,辽宁省处于中度污染水平,其平均含量为638.0 ng·g-1。辽宁省自建国以来一直为重工业基地,沈阳、抚顺和辽阳等地关于PAHs的研究报道较多,且此次搜集到的辽宁采样点的用地类型多为工矿用地,可能造成该地区∑16PAHs平均含量偏高;华东、华南以及西南、东北、华北部分地区属于轻微污染,福建、江西、湖北、湖南、贵州、重庆、青海、新疆和西藏∑16PAHs平均含量均未超过200 ng·g-1,处于清洁水平。统计插值后各栅格PAHs含量等级,发现中度污染、轻微污染和清洁土壤分别约占总体的22.6%、71.1%和6.3%。WOLFGANG[15]研究了全球 12 个地理区域,得出 PAHs含量范围为 4.8~186 000 ng·g-1,与其他国家的研究(表 3[16-20])相比,中国土壤 PAHs含量处于中等 水平。

表3 世界不同地区表土中PAHs含量Table 3 Concentrations of PAHs in surface soils from different areas around the world

3 我国PAHs的来源和影响因素

3.1 PAHs的源解析

通过分析土壤样品中有指示意义的示踪物,可以实现土壤PAHs来源的定性识别和定量解析[21]。通常可以根据PAHs的环数特征作初步的来源识别[22]:2~3 环低相对分子质量 PAHs(LMW-PAHs)主要来自原油和石油产品泄露、有机物的低温转化[23],代表了石油源;4~6环高相对分子质量PAHs(HMW-PAHs)来源于化石和木材的高温燃烧[24],代表了燃烧源。我国表土中LMW-PAHs约占26.8%,HMW-PAHs约占73.2%,即燃烧源可能是我国PAHs的主要来源。

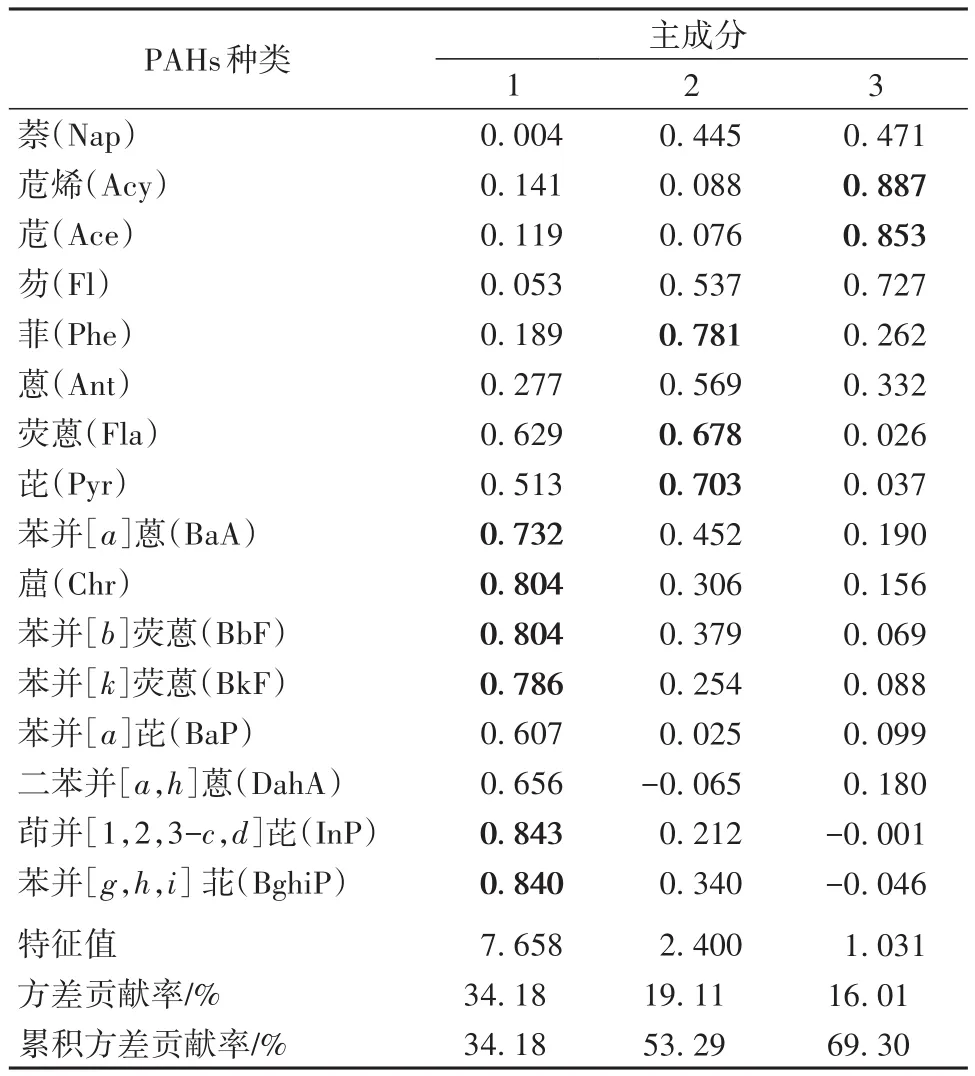

利用SPSS 23.0软件分析得到16种PAHs含量的KMO检验系数为0.902,Bartlett′s球形检验的P值<0.001,拒绝零假设,表明16种PAHs含量之间具有较强的相关性,非常适合作因子分析。对728个采样点的16种PAHs含量进行主成分分析,主成分的提取原则是因子的初始特征值大于1,且累积方差接近70%,PAHs主成分载荷计算结果见表4。

第1主成分(F1)主要与中高相对分子质量的Chr、BaA、BbF、BkF、InP和BghiP 呈较强的正相关性,解释了总方差的34.18%,其中,Chr、InP、BghiP和BkF为汽油、柴油等动力燃烧的重要指示物质[25],因此主成分F1代表了交通源;第2主成分(F2)在燃煤特征产物Phe、Fla和Pyr[26]上载荷较高,解释了总方差的19.11%,代表了燃煤源;第3主成分(F3)载荷较高的因子为Acy和Ace,解释了总方差的16.01%,代表生物质燃烧源[27]。

以标准化主成分得分(Z1、Z2和Z3)作为自变量,以标准化的∑16PAHs含量(wt)作为因变量,进行逐步多元线性回归,结果见表5,拟合方程为wt=0.592Z1+0.469Z2+0.215Z3(R2=0.984,P <0.05)。由表5可知,我国土壤PAHs来源于交通排放,贡献率为46.39%,其次是燃煤源,贡献率为36.76%,所以我国土壤PAHs来源以交通和燃煤排放为主。

表4 16种PAHs方差极大旋转后的主成分因子载荷Table 4 Rotated component matrix of total PAHs for soil samples of 16 PAHs

3.2 PAHs污染的影响因素

由上述源解析的初步结果可知土壤PAHs的主要来源是人为源,即人为因素是造成土壤PAHs污染的主要因素。利用因子探测器可以计算各因子对PAHs空间分布的影响力(q),在探测结果表(表6)中,对角线上的q值即为某影响因子单独对PAHs空间分布的解释力。在0.05水平上,9个相关影响因子之间具有显著性差异,其中,发电量的q值最大,为0.491 5,说明影响土壤PAHs分布的主要人为因素是发电量,统计数据所在年份的火力发电量占总发电量的74.37%,由此可知以煤炭为主的化石燃料燃烧是PAHs污染的主要驱动力之一。交通废气排放影响次之,其他各个因素均存在不同程度的影响。

交互探测器的探测结果表明,2种驱动因子对PAHs空间分异的交互作用往往要大于单个驱动因子独立作用,说明我国PAHs的分布格局不是由单一影响因子造成的,而是不同影响因素共同作用的结果。发电量与民用汽车数量、发电量与焦炭产量均表现为非线性增强的协同作用(q均为0.494 6),即发电量与民用汽车数量或焦炭产量的交互作用对PAHs空间分布的影响显著增强,这表明人们的生产活动(包括燃煤、炼焦活动)和交通排放对PAHs含量的空间分布有着很重要的影响。

表5 ∑16PAHs总量与主成分因子得分变量多元线性回归结果Table 5 Multiple linear regression of principle component scores against∑16PAHs

表6 影响因子交互式探测结果Table 6 Interaction detector results of impact factors

综上所述,燃煤发电是我国PAHs污染的主要影响因素,交通排放的影响次之,国家重点污染企业、人口密度和人均GDP等均对土壤PAHs具有一定影响,并且不同因素的交互作用均大于单因素的单独作用,因此我国PAHs含量的分布格局是不同因素共同作用的结果。

4 结论

基于不同学者关于PAHs的研究成果,探究了我国表层土壤PAHs含量特征及可能来源,主要结论如下:

(1)我国表土PAHs含量总体上处于中低污染水平,且各区域PAHs含量及分布存在较大差异,华北、东北、华东和西南的部分地区PAHs含量较高。表层土壤∑16PAHs含量由高到低变化趋势为华北(457.7 ng·g-1)>东北(384.2 ng·g-1)>华东(307.3 ng·g-1)>中南(290.7 ng·g-1)>西北(227.8 ng·g-1)>西南(186.1 ng·g-1),华北地区土壤∑16PAHs平均含量约为西南地区的2.5倍。

(2)由主成分分析得到交通排放源是土壤环境PAHs的主要来源,燃煤源的贡献率也较大;运用地理探测器模型对插值数据进行定性分析,结果表明燃烧源对土壤PAHs含量的空间分布格局影响最大,交通排放影响次之。所以,我国表层土壤PAHs含量与能源使用有关。我国应在控制燃煤和交通尾气排放方面加大监管力度,对国家重点污染企业进一步进行管控,以削弱PAHs排放的源头。