辽河坳陷大洼构造带油气来源与充注模式研究

2019-07-26曹宇森

曹宇森

(中国石油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124010)

0 引 言

大洼构造带紧临清水生烃洼陷,发育多套含油层系,具有良好的供源条件,是辽河坳陷重要的油气富集区[1-2]。前期研究笼统地认为大洼构造带油气来源于清水洼陷烃源岩,对成藏的贡献程度缺乏深入分析,同时由于大洼构造带各含油层系的空间分布具有明显的不均衡性,对于油气整体的输导体系需要深入认识。因此,有必要对大洼构造带油气来源和输导条件进行深入探讨,以明确下步勘探潜力区。从地球化学角度出发,结合地质条件分析,通过油气源对比来明确各套烃源岩与大洼构造带油气的关系,在明确油气来源的基础上系统梳理大洼构造带输导体系,建立大洼构造带油气充注模式。旨在为大洼构造带下一步勘探方向的选择以及辽河坳陷具有相似成藏背景的区带研究提供一定的借鉴。

1 地质背景

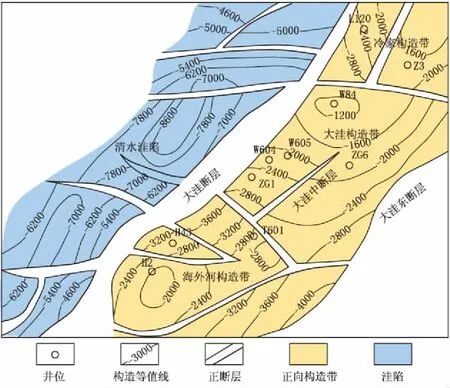

大洼构造带位于辽河坳陷中央凸起中南段,南接海外河构造带,北邻冷家构造带,西侧紧邻清水洼陷,东侧与东部凹陷西斜坡相邻,构造格局整体呈西高东低、北高南低(图1)。依据钻井揭示,大洼构造带发育太古界、中生界和新生界地层,新生界之下发育古近系沙河街组沙三段、沙一二段和东营组地层,各套地层均已发现油气藏。从区域构造演化来看,研究区构造演化共经历了3个阶段[3-6],太古宙—中生代时期,研究区处于结晶基底演化阶段,形成了变质岩基底潜山;侏罗纪—白垩纪时期,受古郯庐断裂带近东西向伸展拉伸应力场影响,发育北东向断至基底的深大断裂和派生断裂[7-9],造就了中生代沉积盆地并形成强烈的火山喷发,广泛发育砂砾岩、角砾岩和火山岩,晚白垩世发生构造反转,中生界盆地消亡地层遭受剥蚀;古近纪时期,再次受郯庐断裂带北东向伸展拉伸应力场影响,早期控凹深大断裂继承性发育,断层下降盘迅速沉降,大洼构造带西侧形成了古近系生烃洼陷,大洼构造带主体广泛发育湖底扇沉积体系,古近纪中晚期,构造运动趋于平缓,沉降速度逐渐变小,大洼构造带广泛发育扇三角洲—三角洲沉积体系。3个阶段的构造演化控制了生烃洼陷和大洼构造带各储集体的形成,为大洼构造带油气藏的形成提供了有利的条件。

图1 大洼构造带区域位置

2 油气来源

2.1 烃源岩地球化学特征

清水洼陷主要发育沙一段和沙三段2套烃源岩[10-12],其中沙一段烃源岩TOC平均含量为1.91%,S1+S2为8~20 mg/g,有机质类型以Ⅱ1和Ⅱ2为主,镜质体反射率为0.43%~0.70%,为低成熟—成熟烃源岩。沙一段烃源岩色质谱具有Pr/Ph值小于1,高伽马蜡烷,贫重排甾烷,高C28甾烷,略含C30甾烷的特征,C27、C28、C29规则甾烷呈近均势分布(图2a),反映高盐度的碳酸盐岩还原环境;母源中咸水藻含量较高,具有水生生物、低等植物和高等植物的混合输入特征。沙三段烃源岩TOC平均含量为2.33%,S1+S2为12~30 mg/g,有机质类型以Ⅱ1和Ⅱ2为主,镜质体反射率为0.70%~1.31%,为成熟—高成熟烃源岩[13-14],色质谱具有Pr/Ph值小于1、中低伽马蜡烷、富重排甾烷、中低C28甾烷、含C30甾烷的特点,C27、C28、C29规则甾烷呈“V”型分布(C27≥C29>C28,图2b),反映低盐度的黏土还原环境;母源中咸水藻含量少,具有陆源黏土和水生生物混合输入特征。结合地球化学指标分析,清水洼陷沙一段和沙三段烃源岩在沉积环境、水体盐度和成熟度上具有一定的差异性。

2.2 原油地球化学特征

依据原油饱和烃色质谱分析,大洼构造带原油饱和烃基本完整,主峰碳偏前,烷烃包络线光滑,无奇偶优势。部分原油遭到生物降解,烷烃和姥植烷被分解,甾萜烷保存完整。虽然大洼构造带部分原油发生了生物降解作用,但原油的甾萜烷分布仍完整,可较好地反映沉积环境和原油成熟度,从而进行油源对比[15]。大洼构造带各层位原油甾萜烷的分布主要存在2种类型:Ⅰ型具有较高伽马蜡烷,贫重排甾烷,高C28甾烷,C27、C28、C29规则甾烷呈近均势分布的特征(图3a、b);Ⅱ型具有中低伽马蜡烷,富重排甾烷,中低C28甾烷,C27、C28、C29规则甾烷呈V型分布的特征(图3c)。

图2 清水洼陷烃源岩色质谱特征

通过反映水体盐度的伽马蜡烷指数显示,Ⅱ型原油和沙三段烃源岩伽马蜡烷指数和升藿烷指数较低,伽马蜡烷指数为0.13~0.32,升藿烷指数小于0.11,反映水体盐度较低的环境;Ⅰ型原油和沙一段烃源岩伽马蜡烷指数和升藿烷指数较高,伽马蜡烷指数为0.27~0.45,升藿烷指数大于0.11,反映水体盐度较高的环境(图4a)。通过反映成熟度的C29ββ/(αα+ββ)与C2920S/(20S+20R)参数显示,Ⅱ型原油和沙三段烃源岩成熟度较高,为成熟—高成熟阶段;Ⅰ型原油和沙一段烃源岩成熟度则较低,仅部分达到成熟阶段,整体为低成熟—成熟阶段(图4b)。

图3 大洼构造带原油甾萜烷特征

通过对上述油源参数进行对比可知,Ⅰ型原油与沙一段烃源岩有较好的亲缘关系,Ⅱ型原油与沙三段烃源岩具有较好的亲缘关系。纵向上,沙一段烃源岩生成的原油主要分布在东营组、沙一二段、沙三段和中生界油气藏中,在太古界油气藏中没有发现,沙三段烃源岩生成的原油在所有层位油气藏中均有分布;横向上,沙一段烃源岩生成的原油主要分布在大洼构造带西部靠近大洼断层处,而沙三段烃源岩生成的原油在整个大洼构造带均有分布。综上研究可知,大洼构造带具有清水洼陷沙一段和沙三段烃源岩双源供烃的特点,整体上沙三段烃源岩对大洼构造带油气成藏贡献最大,沙一段烃源岩对油气成藏贡献相对较小,而沙一段和沙三段烃源岩生成的油气分布具有差异性,因此,需要对大洼构造带输导体系和充注模式进行深入的剖析。

图4 清水洼陷烃源岩与大洼构造带原油地球化学参数交会

3 充注模式

3.1 输导体系

输导体系是油气成藏的重要控制因素,不同的输导体系具有不同的运移机理,从而影响油气的充注方式。前人研究成果表明,大洼构造带主要输导途径为断层、不整合面、砂体和裂缝,但研究区各输导途径的性质与配置关系以及输导途径与烃源岩的接触关系决定了油气输导能力具有差异性。

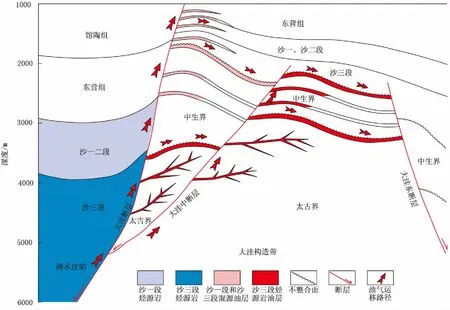

研究区断层按发育期次可划分为长期发育断层和早期发育断层。长期发育断层为控凹边界大断层(大洼断层),大洼断层位于大洼构造带最西部,为西掉断层,断至所有地层,断距大、活动时间长,直接接触清水洼陷沙一段和沙三段烃源岩,为最主要的油气垂向输导途径。早期发育断层为大洼中断层和东断层,这2条断层在性质上存在差异,大洼中断层为早期活动的大洼断层派生断层,该断层位于大洼构造带东部,断距较大,在底部与大洼断层为同一条断层,向上断至太古界和中生界,在上覆沙三段中消失,与大洼断层形成了“Y”字型断裂组合,该断层接触了清水洼陷沙三段烃源岩,成为重要的油气垂向输导途径;大洼东断层为早期单独发育东掉断层,该断层位于大洼构造带最东部,断距较大,断至太古界和中生界,在上覆沙三段消失,该断层未与清水洼陷烃源岩接触,不是有效的油气输导通道。

大洼构造带发育中生界、太古界两大区域性不整合面,不整合面下方的中生界和太古界地层遭到长时间的风化剥蚀,溶蚀孔洞和微裂缝十分发育,可以形成良好的油气输导通道,但研究区为典型的断陷盆地陡坡型构造背景,不整合面与烃源岩很难直接沟通,而与油源断层沟通能起到有效油气输导作用,油气可通过断层垂向运移再通过不整合面进行侧向运移。大洼构造带东营组至沙三段为三角洲、扇三角洲和湖底扇沉积体系,发育多套厚层砂体,横向分布稳定,砂体物性优异,可以作为良好的油气运移通道,但砂体无法与烃源岩直接接触,需要与油源断层沟通,才能形成有效的垂向-侧向油气输导途径。大洼构造带太古界基岩潜山在大断裂附近受构造应力作用发育网状裂缝,裂缝与油源断裂沟通,可以在基岩潜山内幕形成有效的垂向-侧向油气输导途径。

综上所述,大洼构造带最主要的输导途径为大洼断层和大洼中断层,油气运移以垂向运移为主,侧向运移为辅,总体上形成断层-不整合面、断层-砂体和断层-裂缝3种输导体系。由于输导体系与烃源岩接触关系的不同,大洼构造带东西部具有不同的输导模式。大洼构造带西部以大洼断层为主要油气垂向运移通道,大洼断层沟通了沙一段和沙三段烃源岩,形成了断层-裂缝、断层-不整合面和断层-砂体双源三重输导体系;大洼构造带东部以大洼中断层为主要油气垂向运移通道,大洼中断层沟通了沙三段烃源岩,形成了断层-裂缝和断层-不整合面单源双重输导体系(图5)。

图5 大洼构造带油气充注模式

3.2 油气充注模式

由于大洼构造带西部具有双源三重输导体系。依据大洼断层与烃源岩的接触关系,沙一段和沙三段烃源岩生成的油气通过大洼断层垂向运移,再通过砂体侧向运移至西部浅层东营组、沙一二段和沙三段成藏;双源生成的油气也可通过大洼断层垂向运移,再通过中生界不整合面侧向运移至西部中浅层中生界成藏;在深层沙三段烃源岩生成的油气通过大洼断层垂向运移,再通过太古界不整合面和基岩潜山裂缝侧向运移至西部深层太古界成藏(图5)。参数C29αββ(20R)/ααα(20R)用于表征油气运移距离,其值越大,运移距离越远,大洼构造带西部沙一段烃源岩低熟原油C29αββ(20R)/ααα(20R)值较小,为明显的近源充注,沙三段烃源岩高熟原油运移距离较沙一段烃源岩低熟原油较远,但也为近源充注,因此,大洼构造带西部整体上具有油气通过大洼断层近源充注的特征(图6)。大洼构造带东部具有单源双重输导体系,依据大洼中断层与烃源岩的接触关系,深层沙三段烃源岩生成的油气通过大洼中断层垂向运移,再通过中生界、太古界不整合面以及太古界基岩潜山裂缝侧向运移至东部中深层中生界和太古界成藏。油气运移距离参数表明,东部沙三段烃源岩高熟原油数值明显较西部沙三段烃源岩高熟原油大,表明长距离运移的特征,因此,大洼构造带东部整体上具有油气通过大洼中断层远源充注的特征(图6)。

图6 大洼构造带原油成熟度与原油运移参数交会

综上所述,大洼构造带西部具有双源三重输导体系近源充注模式,大洼构造带东部具有单源双重输导体系远源充注模式,从而形成了大洼构造带油气分布的差异性。这2种充注模式揭示了在油源断层处油气富集成藏的规律,目前已发现各层系油气藏均集中在大洼断层附近,而在中生界和太古界近油源断层处,特别是在东部中生界和太古界近大洼中油源断层处仍具有较大的勘探潜力,为下步有利勘探区域。

4 结 论

(1) 大洼构造带具有清水洼陷沙一段和沙三段烃源岩双源供烃的特点,沙三段烃源岩对大洼构造带油气成藏贡献最大,沙一段烃源岩对油气成藏贡献相对较小。

(2) 大洼构造带主要输导途径为大洼断层和大洼中断层,油气运移以垂向运移为主,侧向运移为辅。大洼构造带东西部具有不同的输导体系,大洼构造带西部以大洼断层为主要油气运移通道,形成了断层-裂缝、断层-不整合面和断层-砂体三重输导体系;大洼构造带东部以大洼中断层为主要油气运移通道,形成了断层-裂缝、断层-不整合面双重输导体系。

(3) 大洼构造带东西部具有不同的充注模式。西部具有双源三重输导体系近源充注模式,东部具有单源双重输导体系远源充注模式。不同的充注模式控制了大洼构造带油气分布特征,具有在近油源断层处形成油气富集成藏的规律,大洼构造带东部中生界和太古界近油源断层处仍具有较大的勘探潜力。