四川省近年育成小麦品种农艺性状和品质性状分析

2019-07-24王淑荣

蒋 进,蒋 云,王淑荣

(1. 南充市农业科学院, 四川南充637000;2. 四川省农业科学院生物技术核技术研究所,四川成都 610061)

四川盆地是西南冬麦区的主体,生态类型复杂,平原、丘陵、山地均有小麦种植,且该地区属于条锈菌越夏区,条锈病常年危害较大,近年赤霉病和叶锈病有加重趋势,冬春季节性干旱、倒春寒、高温逼熟、穗发芽等不利气候对小麦产量和品质影响较大。

建国初期,四川小麦单产仅1 350 kg·hm-2,20世纪末提高到3 645 kg·hm-2,总产增加了7.3倍,选育与推广高产良种占据了主导作用[1-2]。1950-1996年共育成和推广优良品种116个,株高和生育期增加,产量逐步提升,取得了3次突破性进展[3-5]。1997-2007年审定小麦新品种72个,期间面临了条锈菌生理小种不断变化的巨大挑战,繁6及其衍生品种先后丧失条锈病抗性,2003年利用人工合成小麦育成条锈病高抗品种—川麦42,产量达6 130 kg·hm-2,川麦42及其衍生品种的育成使四川小麦产量又上了一个新台阶[6]。

四川盆地在小麦生育期间阴雨天气较多,光照严重不足,小麦生长后期常常面临高温高湿胁迫,影响其扬花和灌浆,并导致穗发芽、降落值低,加工质量较差,按照国家品质区域划分,四川适宜发展中筋小麦,部分地区适宜发展弱筋小麦[7-9]。统计发现,近年四川省区试参试品系和审定品种多项品质指标间存在强、中、弱筋层次交错不协调的现象,品质水平整体较差[10-11]。

四川省2008年以前育成小麦品种的产量和品质情况已有较多相关报道。本研究拟统计2008-2018年审定小麦品种产量、农艺性状和品质性状,分析其性状演变规律,为今后小麦育种和生产提供借鉴和参考。

1 材料与方法

四川省2008-2018年审定小麦新品种,共计100个。数据资料来源于两年多点区域试验,采用Excel 2007、Origin 2017和 DPS v7.05软件进行处理和分析。

2 结果与分析

2.1 产量和农艺性状分析

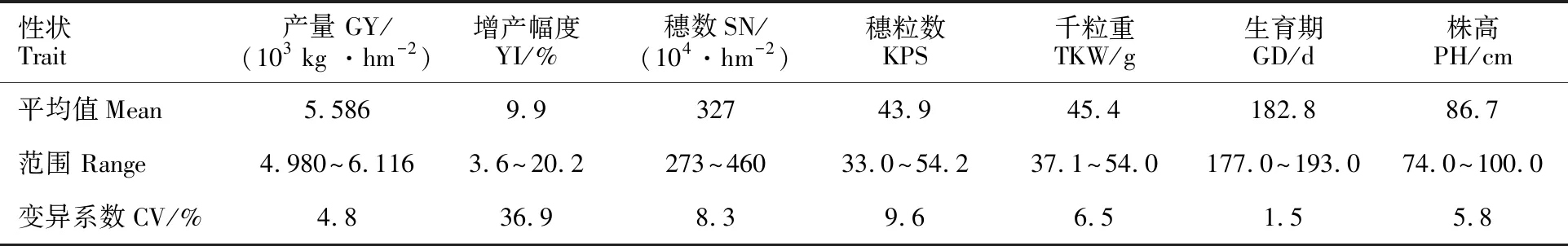

四川2008-2018年育成品种的产量及农艺性状统计见表1。总体变异较小,多数性状的变异系数在10%以下。产量平均已达到 5.586×103kg·hm-2,变异系数仅为4.8%,进一步遗传改良工作难度较大。增产幅度的变异系数最大,可能与优质品种增产幅度较小有关,弱筋小麦绵麦312增产幅度仅为3.6%。就产量而言,穗数接近350×104·hm-2、穗粒数44 粒、千粒重45 g 以上、生育期183 d左右、株高80~90 cm的小麦品种可能更适合四川的气候和生产条件,容易实现高产稳产。

从产量及其构成看,四川省近年审定品种中储备了一批产量和农艺性状较好的材料,如川麦104的平均产量达到 6.116×103kg·hm-2,川麦56的穗数达到460×104·hm-2,川麦93穗粒数达到54.2粒,川麦58的千粒重达到54 g。

从图1A、图1B可以看出,产量呈稳步上升的趋势,线性拟合结果表明,平均每年提高22.0 kg·hm-2;增产幅度呈下降趋势,产量提高处于“爬坡”阶段。从产量三因素来看,穗数、千粒重呈缓慢下降趋势,穗粒数呈上升趋势(图1C、图1D、图1E),说明近年四川小麦产量的提高主要源自穗粒数的提高。生育期呈逐年缩短的趋势(图1F),平均每年缩短0.36 d,主要原因可能是全球气温的持续升高,使小麦播种期延迟,发育进程加快。株高呈上升趋势,但变化幅度不大(图1G)。

表1 四川省近年审定小麦品种产量和农艺性状统计Table 1 Statistical analysis of yield and agronomic traits of wheat cultivars released recently in Sichuan Province

GY:Grain yield; YI:Yield increase; SN:Spike number; KPS:Kernels per spike; TKW:Thousand kernel weight; GD:Growth duration; PH:Plant height.The same in Fig.1,Tab. 2 and Tab. 6.

图1 四川省2008-2018年审定小麦品种产量和农艺性状的演变

对产量最高的10个品种(Ⅰ组)和产量最低的10个品种(Ⅱ组)的农艺性状进行比较(表2),进一步探索四川省小麦产量提升途径。高产组平均产量较低产组高17.6%,差异显著;增产幅度间差异不显著。从产量三因素看,高产组的穗数显著高于低产组;穗粒数偏少,千粒重较高,但二者间差异均不显著。说明今后产量提升的重点是提高穗粒数。高产组的生育期和株高均显著高于低产组。品质性状比较发现,产量最高的10个品种包含了2个中筋品种,而产量最低的10个品种包含1个强筋品种、3个中筋品种和2个弱筋品种,说明四川省近年育成小麦品种的产量和品质提升不同步,应引起重视。

2.2 品质性状演变分析

四川省近年审定品种的品质性状统计见表3。稳定时间、沉降值、最大拉伸阻力、能量的变异系数均在20%以上,表明这些性状存在丰富的变异类型,有较大的改良空间。容重、粗蛋白质含量、湿面筋含量、吸水率的变异系数较小,是相对稳定的性状。从各指标的分布上看,近年审定品种中储备了一些优质资源,如川麦604粗蛋白质含量达到15.6%,南麦302湿面筋含量达到33.2%,川农29稳定时间达到11.6 min,玉脉1号沉降值达到65.8 mL,川育24吸水率达到72.6%。合理运用这些优异性状(基因),对于提高四川省小麦整体品质具有非常重要的意义。

表2 产量最高的10个品种和最低的10个品种农艺性状Table 2 Agronomic traits of top 10 higher-yield and 10 lower-yield cultivars

同列数据后不同字母表示差异在0.05水平显著。表5同。

Different letters following data at same column mean significant difference at 0.05 level. The same in table 5.

表3 四川省2008-2018年审定品种品质性状统计Table 3 Statistical analysis of quality traits of wheat cultivars released in Sichuan Province from 2008-2018

TW:Testing weight; GPC:Grain protein content; WGC:Wet gluten content; DST:Dough stability time; SED:Zeleny sedimentation; FWA:Water abstraction of flour; MR:Max resistance to extension; EN:Energy.The same in table 4-6 and Fig.2.

由图2可知,品质指标整体呈逐年下降趋势,粗蛋白质含量、湿面筋含量、沉降值、吸水率与年份呈极显著负相关(P<0.01);同一年份不同品种差别大;相同品种的被测指标受生态环境条件的影响较大,表现为年度间差异明显。

根据国标专用小麦品种品质(GB/T 17320-2013)的规定对品种进行分类(表4)。从单项指标看,粗蛋白含量、湿面筋含量和沉降值相对较高(分别有 37 个、 19 个和30个品种达到强筋专用小麦品种品质标准),但吸水率和稳定时间仍然较低(分别只有 11和 5 个品种达到强筋小麦品质标准)。综合分析,7 项指标全部达到强筋小麦品质标准的品种只有玉脉1号1个(1.2%)品种;达到中筋小麦品质标准的品种有 16个(18.6%),分别是蜀麦482、川育23、川麦53、川农27、金科麦33、川麦55、川麦58、国豪麦15、川麦104、南麦618、特研麦南88、荣春南麦1号、川农29、南麦991和川育26;达到弱筋小麦品质标准的品种有10个(11.6%),分别是川麦59、川麦68、川辐7号、川辐8号、川麦81、绵麦285、绵麦112、川麦1826、绵麦312和川农32。大部分品种仅部分指标达到强筋、中筋或弱筋小麦标准,表现出强筋不强、弱筋不弱的现象。说明四川小麦品质与相关食品加工业的发展需求仍有很大的差距。

表4 不同品质类型的品种数量分布Table 4 Number of wheat varieties with different quality types

图2 四川省2008-2018年审定小麦品种品质性状的演变

比较湿面筋含量最高的10个品种(Ⅰ组)和最低的 10个品种(Ⅱ组)的品质性状(表5)发现,二者间的最大拉伸阻力和能量差异不显著,其稳定时间、容重、粗蛋白含量、湿面筋含量、沉降值和吸水率间的差异均达显著水平,说明后6个指标与湿面筋含量有正相关关系。Ⅰ组含有3个中筋小麦,Ⅱ组含有7个弱筋小麦,其余品种未达到优质专用小麦品质标准,说明按照湿面筋含量可以基本上区分出弱筋小麦。农艺性状比较发现,Ⅰ组小麦的平均产量、穗数和千粒重均高于Ⅱ组,但差异不显著;Ⅰ组小麦的平均穗粒数显著低于Ⅱ组小麦(少2.7粒,P<0.05),平均生育期极显著长于Ⅱ组小麦(长2.9 d,P< 0.01);两组小麦的株高没有明显差异。

表5 湿面筋含量最高和最低的10个品种品质性状Table 5 Quality traits between 10 higher wet gluten content cultivars and 10 lower wet gluten content cultivars

2.3 产量、农艺性状和品质性状的相关性分析

因2018年审定品种品质测定指标较之前年份有所差异,本研究仅统计了2008-2017审定的86个小麦品种的农艺和品质性状的相关系数(表6右上)。

从农艺性状来看,产量与穗数呈极显著正相关(P<0.01),与千粒重呈显著正相关(P< 0.05),与穗粒数呈负相关,与生育期和株高呈不显著正相关。穗数与穗粒数呈极显著负相关,与千粒重不显著呈负相关,穗粒数与千粒重呈极显著负相关。生育期与穗数呈极显著正相关,与穗粒数呈显著负相关(P<0.05),与千粒重呈不显著负相关。株高与产量、穗数、生育期和千粒重呈正相关,其中与千粒重相关显著,株高与穗粒数呈负相关。

从品质指标来看,容重与粗蛋白含量、湿面筋含量、沉降值、吸水率呈极显著正相关,与稳定时间显著正相关,与最大拉伸阻力、能量呈负相关。粗蛋白含量与湿面筋含量、稳定时间、沉降值、吸水率、能量呈极显著正相关,与最大拉伸阻力呈正相关。湿面筋含量与稳定时间、沉降值、吸水率、能量极显著正相关,与最大拉伸阻力呈正相关。稳定时间与沉降值、最大拉伸阻力、能量呈极显著正相关,与吸水率正相关。沉降值与吸水率、最大拉伸阻力、能量呈极显著正相关。吸水率与最大拉伸阻力呈显著负相关,最大拉伸阻力与能量呈极显著正相关。

为排除品质对产量性状的影响,对剔除26个优质品种后的60个品种的主要性状进行相关性分析,并对相关系数进行比较(表6左下)。从农艺性状来看,生育期与穗数、穗粒数相关性分别由极显著、显著变为不显著,株高与千粒重相关性由显著变为不显著;从品质指标来看,容重与粗蛋白含量、湿面筋含量的相关性由极显著变为不显著,与稳定时间、沉淀值分别由显著、极显著正相关变为负相关,与吸水率的相关性由极显著变为显著,与最大拉伸阻力、能量的相关性由不显著变为显著,吸水率与沉降值的相关性由极显著变为不显著,与最大拉伸阻力、能量的相关性由显著、不显著变为极显著。

产量及构成因素与品质性状的相关性来看,产量与稳定时间、沉降值、吸水率负相关;单位面积穗数与沉降值、最大拉伸阻力负相关;穗粒数与粗蛋白含量、湿面筋含量、吸水率负相关,千粒重与粗蛋白含量、湿面筋含量、稳定时间、沉降值、最大拉伸阻力、能量负相关。说明产量及构成因素与较多品质性状存在明显矛盾,但也有部分为正相关,说明在一定情况下,产量与品质也可以实现协调。

3 讨 论

3.1 2008-2018年四川省小麦产量与农艺性状的演变

北部冬麦区旱地2001-2015年间区试参试品系产量水平年增长141.9 kg·hm-2,主要源于穗粒数、穗数的提高,株高呈先增加后降低的趋势,生育期缩短[12]。河南省1981-2012年间育成品种产量大幅提高,生育期缩短,株高降低[13]。山东省1999-2010年间育成品种产量水平年增长61.65 kg·hm-2,主要源于千粒重的提高;生育期逐年下降,株高、最大分蘖数下降,成穗率逐年上升[14]。西南冬麦区1949-2000年间育成品种产量水平年增长40.96 kg·hm-2,主要源自千粒重和穗粒重的提高;株高则显著降低[15]。

本研究发现,四川省2008-2018年审定品种产量水平呈逐年上升的趋势,平均每年提高22.0 kg·hm-2,但产量三要素中,穗数和千粒重呈下降趋势,仅穗粒数呈上升趋势,说明产量的提高是穗粒数提高的结果。2008-2018年审定的100个小麦新品种中,含人工合成小麦血缘的川麦104和利用野生二粒小麦培育的蜀麦133区试产量分别位于第1名和第2名,说明人工合成小麦和野生近缘物种的利用是小麦遗传改良的重要手段,尤其人工合成小麦的广泛应用提升了审定品种总体产量水平。自2003年,利用CIMMYT人工合成小麦为亲本,先后成功选育出小麦品种川麦42、川麦43、川麦47后,人工合成小麦在产量育种中的作用已得到证实[16-17]。研究发现,来自人工合成小麦syn769的1BS染色体片段对产量有显著贡献并被广泛应用[18-19]。近期,利用四川创制的人工六倍体小麦SHW-L1育成的蜀麦969、蜀麦830、蜀麦580等小麦新品种,也表现出生长旺盛,灌浆快,产量高的特性[20]。在未来一段时间内,人工合成小麦衍生品种在四川小麦遗传改良中仍将发挥重要作用。

Liu等[21]分析发现,1984-2016年四川育成品种的生育期呈缩短趋势。郭 瑞等[13]研究了1981-2012年河南省审的小麦品种演变规律,发现河南省小麦生育期缩短约11 d,产量大幅提高。本研究根据四川省近10年品种资料分析也发现,品种的生育期缩短约3.6 d,与前人研究结论相吻合。在全球气候变暖的背景下,四川省平均气温从1995年开始显著上升,且以冬季最为明显[22],气候变暖可能导致作物生长加快,有利于生育期缩短[23-24],气候变暖使第一形态发育时间缩短,从而导致有效穗的减少,还易导致全生育期较长的小麦品种在灌浆期受到高温胁迫,提前结束灌浆,从而降低千粒重。

3.2 2008-2018年四川省小麦品质性状的演变

李鸿恩等[25]1987-1989年测定了中国2万份种质材料,发现蛋白质含量平均为15.1%,四川省品种平均11.86%,明显低于全国平均水平。宋健民等[14]研究发现,山东省1999-2010年审定品种蛋白质和湿面筋含量指标相对较高,但 Zeleny 沉降值和稳定时间等指标相对较低,指标间不协调;籽粒容重、湿面筋含量和吸水率等指标呈逐年上升的趋势,蛋白质含量、形成时间和稳定时间呈下降的趋势。胡学旭等[26]对2006-2014年我国10个品质区637个小麦品种的籽粒品质、面粉品质和面团流变学特性进行测定与分析,结果表明,我国小麦籽粒蛋白质含量较高,平均达13.94%,湿面筋平均含量为30.4%;但蛋白质质量一般,沉淀指数平均值为32.1 mL,稳定时间平均值为5.8 min,相对美国硬红冬小麦较低。郑建敏等[11]对四川省2008-2016年区试的130个品系(274个样品)的品质测试数据进行分析发现,粗蛋白含量、湿面筋含量、Zeleny沉降值、形成时间和稳定时间呈逐年下降趋势,而容重、降落数值、吸水率和硬度指数无明显变化趋势。李朝苏等[27]评价四川近年新育成的人工合成小麦(SHW)衍生品种的品质表现和育种价值,选择近10年审定并广泛应用于生产的10个代表性品种进行多环境试验,发现西南冬麦区小麦品种品质改良潜力大,川麦104可作为协同改良产量和品质的育种亲本。本研究发现,四川省2008-2018年审定新品种粗蛋白含量、沉降值和最大拉伸阻力相对较高,但面团稳定时间和吸水率等指标相对较低,各品质指标呈下降趋势,同一年份不同品种之间的差别大,同时受生态环境影响大,表现年际间差异明显,总体上四川小麦品质改良趋于弱筋化。含人工合成小麦血缘的蜀麦969达到强筋小麦品质标准,说明人工合成小麦的利用是小麦品质遗传改良的重要手段。王丽敏[28]分析引自国际玉米小麦改良中心(CIMMYT)的106份硬粒小麦(粗山羊草人工合成小麦),发现携带有大量的优质蛋白亚基,可作为栽培小麦改良的重要基因源加以利用。一粒小麦、山羊草属等小麦近缘属物种含有表达新型优质HMW-GS的基因,可显著提高面筋质量,是小麦优质育种的重要资源之一[29-30]。本研究中,优质品种(湿面筋含量高)和较差的品种相比,容重和穗粒数明显较低,粗蛋白质含量、吸水率明显较高,产量差异不显著,稳定时间、沉降值、能量均值较大,但变异系数大,说明上述指标与湿面筋含量有正相关关系,品质指标间不协调,品种品质改良还有很大空间,提高容重和穗粒数是改良小麦品质和产量的有效 途径。

4 结 论

四川省近年育成品种产量稳步上升,平均年增长22.0 kg·hm-2,穗数和粒重呈下降趋势,穗粒数呈明显上升的趋势。生育期平均每年缩短0.36 d,株高呈上升趋势,但变化不明显。粗蛋白含量和沉降值相对较高,但湿面筋含量和稳定时间等指标相对较低,品质指标呈下降趋势。产量和品质提升不同步,在今后小麦育种上应该加强重视。

总体来看,四川省小麦高产优质育种仍有相当大的空间,穗数型品种可能更适合四川气候和生产条件,高产品种单位面积穗数接近350 m-2、穗粒数44粒、千粒重45 g 以上,近年来审定品种总体品质状况较差,而且一个品种各项品质指标非常不协调,小麦品质遗传改良亟需加强。