飞天图像与丝路审美文化的再生产机制

2019-07-22王大桥陈晓彤

王大桥,陈晓彤

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730030)

丝路沿线的视觉审美文化资源丰富多样,主要包括古代社会以图像符号为主要载体的审美文化和近现代以来以影像为主要载体的审美文化两种形式。前者是“原生型”,后者是“再生型”,这两类审美文化形式具有摆脱语言文字隔阂而“超语言”传播的特殊潜能。丝路文化中的“飞天”图像集中体现丝路审美文化的多元融通和共生性特征。因为飞天图像及其审美变形都是特定社会、历史和文化语境中具体审美关系的反映,对其文化意义的生产和再生产进行考察,可以分析丝路图像审美文化的生产机制。图像、影像、声像等多种类型的图像文本所构筑的飞天形象已然成为表征文化认同和构建审美共同体的审美符号。文化创意经济时代,飞天形象作为民心相通意义上特殊的“生产力”要素,不断产生“附加值”和“衍生品”,在审美文化消费过程中发挥重要作用。

一、飞天图像:多元文化互通的视觉符号

图像作为视觉符号可用来反映现实世界或具体事件,但是“在马克思看来,在审美活动中通过幻想创造出来的对象物,不仅是欲望的对象化和现实化,而且也是社会关系的表征和物化”[1]77。罗兰·巴特认为,图像不纯然是再现性质的符号,而是作为意指系统,其所产生的意义必须回归“能指与所指之间的关系”,并且这种关系“至少是完全地历史性的”[2]15。语境是绘画事件发生的起点,飞天图像作为视觉艺术有其创作的具体语境,构成飞天图像的各种元素以具象形式对社会历史事件进行了非自然主义式的记录。飞天图像隐藏着无数看不见的“力”,这些“力”使其不只是静观的纯粹艺术形式。在历史过程中,政治权力、宗教文化是飞天图像生产的“主力”,飞天图像的类型特征、色彩构成是特定历史时期宗教、乐舞、物质文化审美交流的具体表达。

“飞天”一词最早出现于东魏的《洛阳伽蓝记》一书,“有金像辇,去地三丈,上施宝盖,四面垂金铃七宝珠,飞天伎乐,望之云表”[3]。飞天从西域传至中国历经千年发展衍变,其中敦煌飞天因其系统性与完整性而成为飞天形象的典型代表。就其发展而言,可大致分为早、中、盛、晚四个时期[4]。在不同时期,飞天图像呈现出不同的特征,其中面相与造型的变化最为直观,呈现出由西域转至中原且由神圣到世俗的变化趋势。这与当时社会的文化政治、审美习俗紧密相关。

北凉、北魏、西魏时期,敦煌画师对飞天造型并不熟悉,处于模仿西域飞天造型的阶段,因此,萌发期的飞天在面相、造型特征上与西域飞天并无二致。北凉时飞天形象多为男性,身形粗短厚重、面相丰圆、大嘴大耳、束圆髻或戴“印度式五珠宝冠”。北魏时期,飞天数量增多且出现中原风格,面相由椭圆转为长条丰满,眉目平顺秀丽,小嘴高鼻,身材由短小转至修长,部分飞天体态娟秀、腰肢柔软、长裙裹足,展示出明显的女性特质。西魏时期,飞天形象中原化特征得到巩固,面相清瘦舒朗,其最大的变化在于飞天形象的“三位一体”,此时期并存三类飞天:西域飞天,中原飞天,道教羽人、飞仙。北周通好西域,飞天形象以西域飞天为主,但不同于北凉,其采用中原人物画技法,面相消瘦,服饰多变,着僧服、中原阔袍者皆有。隋代飞天形象普遍为女性,姿态千面,不一而足,以“花团锦簇”的群体形象呈现。到了唐、五代时期,飞天形象渐趋世俗化,展现“备得人情”的境界,造型生活化,与仕女图别无二致,脸型已然为中原风格,西域之风荡然无存。中唐时飞天形象中出现吐蕃形象元素,面相宽硕,鼻梁高耸。晚唐、五代时期飞天世俗性加强,恰如当朝时尚女性的形象写照。宋、西夏、元朝时,飞天艺术形象塑造走向衰落,逐渐程序化。宋朝飞天简洁雅致,面相庄重,身形苗条,造型多为线描。回鹘、西夏之飞天极具本族特色,人物体健腿短,有明显的游牧民族特征。元代飞天黑发双髻,眼大鼻挺,体态丰腴,面相均为中亚细亚民族脸型,造型写实[注]每个历史阶段飞天面貌、造型的变化在《飞翔的精灵》一书中已有细致的描绘与分析,笔者于此选取历代飞天形象变化的典型特征,以作出大致的梳理与概括。参见郑汝中:《飞翔的精灵》,华东师范大学出版社,2010年版。。

飞天的艺术造型过程中,画师的自主性受到权力场与宗教场的双重制约。最具代表性的是西魏东阳王元荣与隋文帝杨坚,元荣尊奉佛教,任瓜州刺史时斥巨资在敦煌开窟造像,将中原壁画、佛教雕塑的相关形式传至敦煌,形成一股风潮,从而突破了飞天的西域模式,使中原风格得以强化。西魏时期出现了道教飞仙和印度佛教飞天融合的飞天形象。隋文帝杨坚自幼受佛教文化熏陶,因此大力推进佛教的传播并广修佛寺,飞天艺术因此迎来其繁荣期,呈群体形式出现中原风格定型且情调积极活泼。与此相反,宋朝民生凋敝,统治者营建石窟的财力锐减,佛教密宗兴起而少有飞天,曹氏政权依尊北宋宫廷制度建立画院,飞天形象塑造由此程式化。从飞天形象的历史生成来看,其价值产生并非全部来自艺术家,更多来自“作为信仰空间的生产场”,飞天形象成为布迪厄所言的“有价值的象征物”[5]。该象征物在历史过程中被人熟悉、获得承认且由统治阶层体制化,尤其是在少数民族掌权敦煌时期,飞天形象再现本民族的文化特征成为其构建民族文化认同的审美手段,飞天的艺术形式经由博弈与协商、由神圣的信仰象征转而成为世俗权力的象征。

图1 敦煌莫高窟第285窟

飞天图像的绘制对艺术创作者来说亦是对历史事件的审美记录,如德勒兹所认为,绘画空间凝聚的是“感觉”“力”“事实”和“事件”,绘画绘制出了那种使不可见的力可见的感觉,而这些感觉恰是通过具象的绘画元素表现的“事实”,事实有其发生地点和表达方式,因而成为事件[6]。本土文化与他者文化的相互融合在飞天形象的绘制中得以充分展现。从艺术形象来说,敦煌飞天是多种文化的复合体,有几类特殊的飞天形象在体现世俗性时也反映出丝绸之路文化融通与交流状况。

体现多元宗教文化的飞天类型当属西魏时期莫高窟第285窟中的飞仙、羽人和印度飞天融合而生的飞天形象(见图1)。西魏时期中原道教文化经时任瓜州刺史元荣传入敦煌地区,第285窟的壁画中夹杂着女娲、伏羲、西王母、羽人、禽鸟异兽等非佛教的元素。在这种神仙文化的影响下,该窟飞天造型独特:道教飞仙失去羽翅,裸露上身,着长裙彩带,而一直延续的印度飞天造型也发生改变,其中束发髻、戴道冠替换了之前的印度宝冠与头光,飞天形象别具一格,有“魏晋风度”。可见,中原道教文化、印度天人、西域佛教文化的相互融合促生了此类飞天形象。

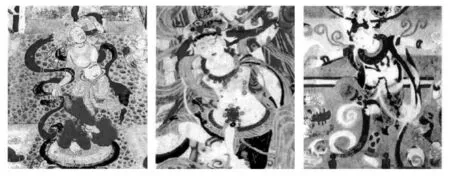

图2 法螺(西魏,敦煌莫高窟第249窟) 图3 横笛五弦琵琶(北周,敦煌莫高窟第428窟) 图4 腰鼓(西魏,敦煌莫高窟第288窟)

图5 竖箜篌(西魏,敦煌莫高窟第285窟) 图6 铜拨(西魏,敦煌莫高窟第288窟) 图7 长节铜角(隋,敦煌莫高窟第302窟)

伎乐飞天因其音乐性和舞蹈性成为众飞天的形象大使,这两个显义性特征表明不同地域审美习俗对飞天造型的影响。就其所持乐器来看,来自印度犍陀罗文化的有:横笛、法螺(见图2)、五弦琵琶(见图3)、腰鼓(见图4);来自西亚文化的乐器有:亚述的竖箜篌(见图5)、铜拨(见图6),波斯的四弦琵琶;来自西域少数民族文化的有:龟兹之筚篥,狄、戎之角(见图7)[7]16-57。伎乐飞天所持乐器表明中国古典乐器是多文化融通、共生的产物。源于印度、西亚、西域的各类乐器经汉代丝绸之路初入中原,在南北朝时期已经占据中原舞台,并对隋唐燕乐形成不可估量的影响,这种影响在盛唐窟的伎乐飞天所持乐器中尤为明显。除此之外,舞蹈造型也说明飞天是多元文化的产物。中亚系的胡旋舞、胡腾舞、柘枝舞渗入中原舞蹈文化[7]79-81。其中,源于粟特的胡旋舞、石国的胡腾舞在初唐敦煌第220窟的飞天造型上有所表现,在两组对称的飞天舞者中,一对展双臂呈旋转状,旋转时裙饰绕躯,另一对手舞巾带、掷臂跺脚,分别为胡旋舞和胡腾舞的姿态。柘枝舞与胡腾舞于北周时经西域边地传入中原,同出乌兹别克斯坦一带,因舞蹈姿态华丽、服饰精美而风行唐朝。在中唐敦煌第197窟中有一飞天左腿单立、微屈,右腿屈膝侧提,是典型的柘枝舞姿(见图8)。除此之外,因波斯、印度乐器的传入,伎乐飞天因其所持器具而呈现不同舞姿,其中反弹琵琶与手持腰鼓明显受波斯、印度文化东渐影响。中唐敦煌第112窟、第159窟以及五代第98窟中均有飞天持琵琶舞蹈,造型一致,均呈现屈膝勾腿、提跨扭腰的“S”形(见图9),在中唐敦煌第360窟中则有飞天持鼓而舞(见图10)[8]。

图8 柘枝舞(中唐,敦煌莫高窟第197窟) 图9 飞天琵琶舞(中唐,敦煌莫高窟159窟) 图10 飞天腰鼓舞(五代,敦煌莫高窟第98窟)

作为绘画艺术,不同的色彩组合成为飞天图像的表达语言,矿物颜料作为这种表达的物质性载体体现出丝绸之路上物质文化交流的特征。就敦煌石窟壁画使用的颜料而言,有三种来源,即加工敦煌一带的矿石而制作、有从中原内地运输过来的矿物颜料以及加工经丝绸之路从西域流入的矿石颜料[9]。其中白色无机颜料铅粉随佛教的传播一同流入中国,佛寺、壁画多以其铺成底色,藻井飞天图像中的祥云就以铅粉着色;红色无机颜料中的红赭石来自伊朗、印度等地区,敦煌壁画魏晋南北朝窟中的飞天衣裙以此红色为底色;青色无机颜料中的青金石在古代谓之碧琉璃,产于阿富汗东北地区巴达山的关山等地,十分名贵,在东西交流活跃的隋唐时期属于西域贡品,飞天图中的青绿色多用此调制,盛唐窟的“穿楼飞天群”中飞天飘带鲜明的青绿色使其飞舞姿态愈发轻盈明澈。从以上的分析我们看到,飞天图像表现出诗学和政治学的一面,作为世俗权力象征的同时呈现多元文化熔铸共生的特质。

二、飞天图像的再生产:审美变形的文化机制

随着文化传播媒介与传播方式的快速发展,飞天图像经历多重机制的审美变形生产出不同的飞天审美幻象。再生的飞天形象表明不同时代的审美交流形式已然发生改变,这种艺术变形不仅是技艺、风格等形式领域,也是“具有社会性内涵的文化问题”,审美变形是“探寻被遮蔽着的现实社会关系”的一个有效路径[1]114。审美交流的基本对象是经由审美变形产生的审美幻象,飞天形象有图像、影像、声像三种不同类型的审美幻象。幻象生产主要依托审美变形的基本媒介,这些物质媒介拥有变形潜力,也有其局限,因此,通过分析这些媒介的基本特性可深刻了解再生飞天形象与社会文化之间的具体关系。

近现代飞天图像的再生产主要以摄影和绘画两种形式进行。飞天第一次“飞出”敦煌壁画的时间是1908年,是伯希和带领的法国考察团进入敦煌的时间。在考察期间,伯希和共计拍摄莫高窟外景、洞窟彩塑、壁画等照片368张,先后发表于1922—1924年巴黎出版的《伯希和敦煌石窟图录》[注]数字统计参见沙武田:《伯希和敦煌图录说明》,2019年4月,数字丝绸之路(Digital Silk Road)(http://dsr.nii.ac.jp/reference/pelliot/index.html.zh)。。在飞天图册中,由于是单色图版,黑、白和浓度不一的灰构成飞天的主色调,致使飞天全然丧失壁画中的鲜明亮澈。同时,摄影将飞天形象从其所属的壁画整体中剥离出来而丧失了完整感,大型的飞天群成为孤立的个体,形式上更为疏离。加之照片本身边框所限,飞天服饰的飘逸飞动就被生硬切割,从而无法体现飞动的艺术美。凭借摄影媒介,飞天于20世纪之初在照片上完成了第一次飞行。

在罗兰·巴特看来所有的模仿性“艺术”(图画、绘画、电影、戏剧)都包含两种讯息,“一种是外延的,即相似物本身,另一种是内涵的,它是社会在一定程度上借以让人解读它所想象事物的方式”[2]5。“复制风格”是飞天图片首先传达出的讯息,拍摄者显在的目的是“历史纪实”,在伯希和甚或当代观众来看,这些照片虽然不是实在的壁画中的飞天,但至少是其完美的相似物。罗兰·巴特在这种“完美的相似性”中分析出摄影讯息是一种连续的无编码讯息,“连续”就在于照片的所指或是审美的、或是意识形态的,同时这个所指也反映接受这个讯息的社会文化。摄制者伯希和,作为处于社会中等阶层的汉学学者,他不仅是探险家,也是“摄影纪实家”,而桑塔格认为社会纪实类照片尤能反映中产阶级的态度,看似人道主义,实则充斥猎取异国情调的好奇和淡漠,并且最能反映中产阶级社会的冒险主义特征[10]56。

就当代观看者而言,这组飞天图片的社会功能、意识形态功能弱化,它体现出一种“忧伤的物性”,是用以缅怀的遗物,表征已经消失在黑白中的真相和远去的历史,观者在感受“时间的创伤”时徒有唏嘘。

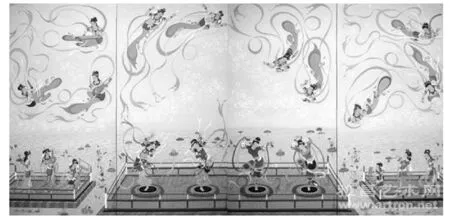

图11 敦煌舞乐飞天图(作者:常书鸿)

图12 飞天图(作者:张大千)

飞天图像的审美变形除摄影作品外,也出现在近现代以及当代的绘画作品中。在1943—1957年间,常书鸿、张大千等人通过临摹来分析敦煌壁画的艺术价值。从而二人的艺术作品中,飞天已成为主要的绘画元素,且古典风格浓郁。其中常书鸿先生于1979年为日中文化交流协会留念而作《飞天》一幅,是怀抱琵琶弹拨的典型伎乐飞天形象,飞天半裸上身,着赭红花裙,面型圆润、眉眼细长,有盛唐飞天风;其关于飞天的画作还有一组于1985—1988年间绘于四折屏风上的《丝绸之路飞天》和《敦煌飞天舞乐》(见图11)。此外还有张大千、徐悲鸿、张孝友等人的飞天画作(见图12)。在当代飞天艺术绘画中,古典飞天元素逐渐消失,呈现抽象派、印象派风格。以甘肃画家靳春岱为代表,其“当代飞天”系列作品于2014年在北京参展,油画作品“一带一路飞天”系列于2017年在津巴布韦旅游部参展(见图13)。画作色块鲜明,呈现旋转流动的趋势。飞天在这里只作为艺术意象,不同色块要表现的是飞天的音乐性、流动性以及生命的欢畅感。具象化飞天元素的消失表明当代飞天形象已成为一种审美意识形态的抽象符号。这种抽象化也表现在消费文化中,商业消费品如兰州香烟上的飞天以线描轮廓为其标识,酒店、建筑则直接以“飞天”字符命名。

作为丝绸之路审美文化交流的产物,“飞天”是典型东方文化的符号。王杰认为,“在文化再生产的过程中,视点的确定是文化认同的基本前提,往往在图像的内容、风格、表现手段等方面得到确定,在具体的文化模式中,图像的特殊风格通过传统的延续而再生产出来”[1]136。壁画中的飞天原型是“飞天”图像审美变形的基源性存在,同时也是审美认同、文化认同发生的一个确定的共同视点,由于这个视点的存在,不管是具象的还是抽象的飞天形象,都具有使观者心理产生投射的共同文化元素,个体与民族的信念、价值和欲望都在飞天图像的审美变形中得到表征。

以影像方式再生产的飞天形象中最具代表性的是1982年的舞蹈电影《丝路花雨》,影片基于1979年的舞台剧《丝路花雨》,由西安电影制片厂拍摄。电影贯穿的主题是“反弹琵琶伎乐飞天”的创作、形成过程。英娘的舞蹈是其父亲创作众多飞天造型的灵感来源,飞天在这里被还原到它的生产场景,原生飞天形象的世俗性以及文化生产机制获得艺术化呈现。第一代飞天演员的经典形象在影片播出后获得广泛认可,英娘的扮演者贺燕云也被视为真人版飞天形象的代言人。在后续改编舞剧中,人们依据贺燕云的英娘形象来衡量所有的飞天扮演者。显然,经典的英娘形象已经成为飞天以及丝路文化的表征符号(见图14)。霍尔认为“同一文化中的成员必须共享各种系列的概念、形象和观念,后者使他们能以大致相似的方法去思考、感受世界,从而解释世界。直言之,他们必须共享相同的文化信码”[11]4。英娘就是这样一个“文化信码”,通过她,飞天图像获得了更加具象化和人性化的审美表达,飞天精灵般的灵动与曼妙及其所象征的丝绸之路上的和平与友谊皆在这一信码中得到揭示。同时,这个信码也反映出我们的思想与情感。电影镜头的叙事语言已经创制出一套文化表征系统,“我们的概念、形象和情感就在这系统中,代表和表征着那些在世上的或也许‘在世外’的事物。同样,为了将这些意义传达给他人,任何意义交流的参与者必须能够使用同一‘语言信码’”[11]4。可见,情感认同、文化认同以及民族认同的发生就在于表征系统的双向建构,“英娘—飞天—丝路”的影像符号编码意味着意义的生产,这种意义不必然得到完全的解码,但它提供了对话和理解的机会。

图13 当代飞天系列(作者:靳春岱) 图14 英娘(贺燕云饰)

飞天形象以声像形式存在也是飞天形象再生产的典型机制。代表性的音乐作品均冠以“飞天”之名,其中有歌手含笑的单曲《飞天》(1995年)、谭晶的新曲《飞天》(2013年)、韩红携手方文山创作的《遇见飞天》(2018年)以及2018年由制作人李盾携手关山、三宝创作的音乐剧《飞天》,上述三部作品均为填词歌曲。除此之外,也有一些以“飞天”为名的轻音乐。这些作品共同构成了独特的“飞天声音景观”。飞天形象的显著特征在于其音乐性和舞蹈性,影视、舞剧主要在视觉方面再生了飞天的舞蹈性,这些独立音乐则在听觉方面以不同形式表现飞天的音乐性。音乐性体现在飞天所持的乐器上,其中以琵琶为主,现代音乐凭借琵琶这一音乐媒介,从其特有的音色出发营建飞天神圣、悠远空灵的幻象。飞天的音乐性还体现在于它的故事性特征,关山的音乐剧《飞天》依托飞天神话故事,以紧那罗(天乐神)和乾闼婆(天歌神)的神话故事为线索进行创作,这在其他填词的音乐文本故事中均有体现。飞天的世俗性在声像生产中愈发浓烈,其一度成为“爱情”的能指符号,这同时体现出飞天的多文化特征,在印度神话中,飞天是一对形影不离的恩爱夫妻。经由音乐、飞天的声像生产扩展了视觉飞天的审美张力,为观者提供了亦真亦幻的审美想象,同时,这种生产说明其已经是一个获得人们审美认同的审美符号。

通过分析飞天审美变形的三种路径,可以看出其背后复杂的生产机制。作为一种由物质与精神、具象与抽象、空间与时间、视觉与听觉、现实与理想之间彼此交织而产生的审美幻象,飞天的诸多文化蕴涵在审美变形中被激活,获得了充满激情的特殊表达。同时,“由于审美变形穿透了主体及其对象之间的屏障,在主体方面,内在的欲望获得了具体的投射对象,在对象方面,物质性的材料转变为表征现实关系的形象,从而建立起个体欲望与外在现实世界的深层联系”[1]116,这种联系不仅是认同的文化机制,也是审美变形的文化再生产机制。

三、创意产业中的飞天形象:“审美需要”的当代性

飞天图像、影像、声像的审美再生产说明其已成为表征民族文化认同、构建丝路沿线人民审美共通感的关键信码。同时符号化的转变过程意味着飞天艺术形象具有产生文化价值的潜能。“符号代表其他东西,这是审美资本主义中‘审美’一词的核心”[12],在晚期资本主义的文化逻辑中,美感已然被纳入商品生产的过程之中,而在美学融入日常生活的文化经济时代,“文化产业的出现直接转向了对大众审美欲望的满足与开发”[13]165,消费产品在满足消费者物质需要的同时,满足其审美需要。这种审美需要的满足是人们付出相应的金钱所获得的接触文化知识和情感体验的权力,这与传统美学意义上审美需要的获得和满足有本质区别。

图15 飞天游戏皮肤 图16 飞天漫画(作者:文那)

飞天形象在创意产业中是重要的审美生产符号。在游戏产业中,腾讯公司曾携手敦煌研究院为某大型网络游戏设计出一款飞天游戏皮肤(见图15),在发布当天引起轰动,获得众多玩家喜爱。腾讯网络公司和敦煌文化研究院的合作在文化产业中很有示范性,这其中还包括探索AI修复受损壁画等一系列合作场景[注]详细报告参见《〈王者荣耀〉的飞天皮肤,只是腾讯和敦煌合作的小剪影》(ttps://www.ifanr.com/1133838)。。在这些场景中,飞天都是进行再生产的必备元素。除此之外,漫画等文创产业对“飞天”也进行了一系列极具时代特色的艺术生产。著名漫画家文那以敦煌壁画为主题创作的飞天形象,结合了日本浮世绘与中国年画形式对原生飞天进行了夸张与变形(见图16)。从飞天的创意生产可以看出,建立起一个谋取审美愉悦感的系统是文化经济时代创意产业的核心。这也是墨菲所言的审美资本主义的核心中“符号”的他性含义,符号不只是用以消费的区分性客体,它也具有“共谋”属性。前者作为经济符号,后者则是审美文化符号。共谋就体现在审美愉悦成为生产与消费的共同目的,纯粹的感官享受的消费成为显在现象。

飞天形象在创意产业中获得成功主要原因在于其满足了当代消费者的审美需要,这种审美需要的发生与完成显然不同于传统审美心理学所分析的审美需要。审美心理学中审美需要是对“高高挂起的欲望”的研究,忽视了社会机体与物质生产之间的复杂关系[1]66。马克思提示我们,“如果说,生产在外部提供消费对象是显而易见的,那么,同样显而易见的是,消费在观念上提出生产的对象,把它作为内心的图像、作为需要、作为动力和目的提出来。消费创造出还是在主观形式上的生产对象。没有需要,就没有生产。而消费则把需要再生产出来”[14]。马克思意在指明,审美需要在生产和消费的过程中有其物质性和文化性,物质属性指向审美需要的对象化生产,文化属性说明审美需要的非个体特征。在创意产业中,飞天形象的文化产品同时满足了审美需要的这两个维度,对消费者个体来说审美产品“并非仅仅承载欲望和信仰,而是在个人身上烙下集体感官的共同印记”[13]72。在消费飞天文创产品时,消费者获得的是飞天这一形象所承载的文化记忆和审美意蕴,这种审美感受更能加深消费者的文化认同感,这是审美需要的文化“共谋”之面。

再者,飞天创意产品也使消费者不再是普通的商品消费者,而是审美消费者,因为飞天的艺术魅力被“灌注到一件工业产品中并变化出多种人造产品”[13]172,这其实就是文化产业经济所谓的“文化创新”,是阿苏利所言的“艺术的工业演绎”,商品的审美艺术品格再生产出审美的公众。如果说消费时代回应的是“符号性的欲望”,文化经济时代的创意产业则力图使人们相信“它能够以艺术的模式培养非功利性的欲望”[13]81,这种目的在文化产业的相关政策中比比皆是,审美消费者的审美满足被视为社会和谐的决定性因素。就以飞天创意产业来说,一款飞天游戏皮肤的设计理念侧重的是游戏玩家的美学要求,而原生飞天的艺术特质恰好能够满足这种审美需求,在这个意义上,有品位的公众是文化产业的主要推动力。

创意产业中的飞天文化产品使我们思考当代审美需要问题的复杂性。“随着创意经济和消费经济的发展,整个社会的生产方式,包括审美关系也随着社会关系的变化发生了一系列重要变化。它的基本力量特征是:在社会系统中,审美和艺术从一种异质性的文化存在,转变成为当代社会结构的基本构成原则之一,也就是说,是它的本质规定之一。”[15]

审美已然成为一种结构性的资本,而不仅仅是各种艺术类型的文化形式,审美由批判资本的否定性力量逐渐转变为文化经济社会的建构性力量,这种转变在带来社会中审美活动世俗化与普遍化的同时也产生其他问题。就飞天形象的再生产来说,如何在文化创意中不损害其原有艺术特征的同时又能使年轻群体更容易接受这种文化上的转变?以及再生产的飞天形象如何准确把握不同群体的“情感结构”而使其真正成为可以构建“审美共通感”的审美符号?这些问题广泛存在于一些戏仿飞天的文化生产中,文化产品中严肃性的消失并不必然意味着消费群的扩展或审美距离的消失,可能更多的是消费社会沉渣的反映。