帛法祖兄弟与3—4世纪初的北方佛教

2019-07-22魏文斌陈月莹

魏文斌,陈月莹

(兰州大学 考古学与博物馆学研究所,甘肃 兰州 730020)

佛教在中国得到全面发展是在4世纪中后期至5世纪,即东晋十六国时期,其发展的原因主要得力于“胡族”君王的大力扶持、所谓“戎”族的少数部族的信奉以及东晋权贵名士与名僧的结交。

3世纪至4世纪初,佛教在中国的传播仍以外来译经僧的活动为主,在此期间中国僧人也开始参与佛教活动,这些都表明佛教在中国持续缓慢的推进和扩展。但上层社会对于佛教的态度仍不明朗,尚未表现出像东晋十六国时期各政权积极扶持的那种状况,甚至一些僧人的遭遇了险难的状况。

在中国佛教史上,僧人的命运在一定程度上可以反映当时佛教发展的历史情况,一些高僧往往得到统治者的礼遇而得以顺利弘扬他们的佛法事业,同时也有很多高僧命运多舛,甚至献身佛法。梁僧祐《高僧传》中的帛法祖兄弟、昙无谶、玄高等是最典型的例子。本文以法祖兄弟的遇害事件为例,对相关问题进行分析和探讨。

一、文献的记载

关于帛法祖的记载最早见于东晋孙绰的《道贤论》,然该著作未完整保留,散见于其他文献中。直至梁僧祐撰《高僧传》中引用了《道贤论》关于法祖匹嵇康的文句[1]。僧祐《高僧传》将帛法祖列入卷一“译经”中,这说明僧祐对帛法祖译经的肯定,彰显了其对佛经翻译方面的贡献。根据帛法祖的事迹,以下信息值得重视。1.法祖属西晋河内郡人,出身于河内郡之读书门第,原姓万氏,因出家改姓帛,自幼喜好佛理。2.法祖出家后深洞佛理,研习“方等”类经典。他从河内来到当时北方另一佛教中心长安,进行讲习活动,从者达千人,并受到晋惠帝时镇守长安的河间王司马颙的礼遇。3.此时正值西晋的“八王之乱”,各方势力争斗正酣,“干戈方始”。于是,法祖欲往陇右避世,正与刚被任命秦州刺史的张辅同行。然张辅赏识法祖才华,欲令其还俗,法祖坚决不从,由此与张辅不和结怨,后被张辅无情鞭笞而死。4.当时关陇地区的羌氐等少数部族已接受佛教,并将法祖“奉之若神”,闻其遇害,便兴兵欲为之复仇。后因韩稚攻秦州,天水富整忿而斩杀张辅。于是羌胡学印度故事,分得法祖尸骨,并各建塔供养。5.东晋孙绰著《道贤论》,将法祖与竹林七贤之嵇康相匹。6.法祖“通梵汉之语”,翻译佛经数部,多小部头佛经,且多不知名,并注解《首楞严经》。7.法祖有弟法祚,当时亦知名于关陇,因梁州刺史张光让其还俗不从而被杀害,年57岁。法祚注《放光般若经》并著《显宗论》等[2]327。

《开元释教录》抄袭了《高僧传》的一些记载,并加入了《高僧传》关于其翻译佛经的语焉不详的内容。卷二记其译经曰:

祖既博涉多闻,善通梵晋之语。于惠帝代译菩萨逝经等一十六部。……后少时有人姓李名通,死而更苏云:“见祖法师在阎罗王处,为王讲《首楞严经》,云讲竟应往忉利天。又见祭酒王浮及道士基公,次被杻械求祖忏悔。”昔祖平素之日与浮每争邪正,浮屡屈,既瞋不自忍。乃作《老子化胡经》,以诬谤佛法。殃有所归,故死方思悔耳。又长房等录更有七经亦云祖出。今以并是别生,故删不立。[3]

可以看出唐梓州慧义寺沙门神清撰、北宋慧宝注《北山录·卷四》是对《高僧传》的简单抄袭[4]。之后又见于宋代灵操撰《释氏蒙求·卷上》[5]。

《高僧传》中关于帛法祖兄弟的记载是最早、最全的,后世多有抄袭,更为简略,各种记载有所偏重,如《历代三宝记》《开元释教录》对其译经情况较《高僧传》为详。

二、帛法祖兄弟遇害与两个刺史

(一)法祖兄弟遇害

帛法祖、法祚分别被当时的秦州刺史和梁州刺史所害,原因在于张辅和张光要求法祖、法祚兄弟还俗被拒,这是中国佛教僧人较早献身佛法的悲剧。从法祖二人遇害事件上可以看出,当时的一些地方统治者并不完全推崇佛教。从此事还可以看出秦州与梁州之间的关系密切。梁州是通往川蜀地区的要道,南与川蜀相接、北达秦州,地理位置十分重要。直到清代的顾祖禹著《读史方舆纪要》时仍强调宋金时期秦、梁之地理交通的重要:“宋人南渡以后,以梁、益为东南上游,拮据蜀口,尝在秦、陇间……而秦州在关、陇之喉舌与?”[6]自两晋以来秦、梁二州的关系及主要交通地理位置始终未变。

张辅、张光《晋书》均有传。《晋书·张辅(卷六十)》:

张辅,字世伟,南阳西鄂人,汉河间相衡之后也。……是时长沙王乂以河间王颙专制关中,有不臣之迹,言于惠帝,密诏雍州刺史刘沈、秦州刺史皇甫重使讨颙。于是沈等与颙战于长安,辅遂将兵救颙,沈等败绩。颙德之,乃以辅代重为秦州刺史。……又杀天水太守封尚,欲扬威西土。召陇西太守韩稚会议,未决。稚子朴有武干,斩异议者,即收兵伐辅。辅与稚战于遮多谷口,辅军败绩,为天水故帐下督富整所杀。初,辅尝著论云:“管仲不若鲍叔,鲍叔知所奉,知所投。管仲奉主而不能济,所奔又非济事之国,三归反坫,皆鲍不为。”又论班固、司马迁云:“迁之著述,辞约而事举,叙三千年事唯五十万言;班固叙二百年事乃八十万言,烦省不同,不如迁一也。良史述事,善足以奖劝,恶足以监诫,人道之常。中流小事,亦无取焉,而班皆书之,不如二也。毁贬晁错,伤忠臣之道,不如三也。迁既造创,固又因循,难易益不同矣。又迁为苏秦、张仪、范睢、蔡泽作传,逞辞流离,亦足以明其大才。故述辩士则辞藻华靡,叙实录则隐核名检,此所以迁称良史也。”又论魏武帝不及刘备,乐毅减于诸葛亮。词多不载。[7]

《晋书·帝纪(卷四)·惠帝》:

永兴元年(304年)春正月丙午,尚书令乐广卒。成都王颖自鄴讽于帝,乃大赦,改元为永安。帝逼于河间王颙,密诏雍州刺史刘沈、秦州刺史皇甫重以讨之。

……

二年(305年)春正月甲午朔,帝在长安。夏四月,诏封乐平王绍为齐王。丙子,张方废皇后羊氏。六月甲子,侍中、司徒、安丰侯王戎薨。陇西太守韩稚攻秦州刺史张辅,杀之。[8]

《高僧传》中关于张辅被杀与《晋书》中的相关记载稍有不同。《晋书·孝惠帝》记永兴二年(305年)六月陇西太守韩稚攻秦州刺史张辅,杀之。而《晋书·张辅》所记与《高僧传》中“张辅为富整所杀”一致。根据其传的记载,张辅接任皇甫重为秦州刺史,时间应在惠帝永安元年(304年)正月之后。张光任梁州刺史当在晋怀帝时期。根据记载,永嘉二年(308年)晋室升任张光为材官将军、梁州刺史。永嘉七年(建兴元年,313年)十一月在仇池杨难当与流人杨武的内外勾结下,激愤而死,杨武攻陷梁州[9]。

304年秦州刺史皇甫重等受晋惠帝密诏参与讨伐关中的河间王颙,兵败,于是以张辅代替皇甫重任秦州刺史。而至次年六月,已为秦州刺史的张辅却被陇西太守韩稚所攻杀,其在秦州任上大概一年时间,则其杀害帛法祖的时间应在其继任皇甫重的304年。张辅到秦州上任后,先杀天水太守封尚以树立威名,又召东羌校尉、陇西太守韩稚会议,但因分歧而未有结果。韩稚儿子韩朴领兵袭击张辅,张辅于遮多谷口与韩朴大战,但被击败,最终被封尚旧将富整所杀。张辅前任皇甫重参与讨伐河间王颙,而帛远“世俗坟素,多所该贯”,颇得颙赏识,待以师友,故名重关中,自然亦为张辅所知。但张辅传记中杀害法祖之事只字未提。从其传的最后一段可知,张辅善读书,并有著述,却未存世。但从其论管仲与鲍叔、司马迁与班固、曹操与刘备等,其善读史且有一定造诣,故对“才思俊彻”“名德显著,众望所归”的法祖看重,要求还俗并为己所用。但让帛远还俗的要求却触碰了帛远的底线,遭张辅不满。说明张辅并非对佛教感兴趣之人,他敬重帛远是有目的的,故导致了帛远被鞭笞进而被杀的悲剧。其弟法祚的死更是冤屈,梁州刺史张光因有法祖在秦州遇害之前车,故便肆意杀害法祚,致使兄弟二人成为地方官吏案上鱼肉。这一事件在当时的佛教界尽人皆知,以至于信仰佛教的陇右羌胡起兵为其雪恨。法祚被害时57岁,张光任梁州刺史在308—313年11月间,则法祚应生于251—256年间。

(二)3—4世纪初中国北方佛教

信仰佛教的东晋名士孙绰著《道贤论》,以竹林七贤匹七位名僧,其中以帛法祖匹嵇康,只因法祖与嵇康遭遇相似,又皆欲游离于俗世,却因此招祸:“帛祖衅起于管蕃,中散祸作于钟会:二贤并以俊迈之气,昧其图身之虑,栖心事外,轻世招患,殆不异也。”[10]

《高僧传》专设《亡身》,为“弃舍身命”“尽寿行道”“亡身殉道”之十一位僧人立传,似“僧群心为一鸭而绝水以亡身,僧富止救一童而划腹以全命,法进割肉以啖人,昙称自喂于灾虎”等,皆仿萨埵太子舍身饲虎、尸毗王割肉贸鸽等诸印度本生故事,或如法羽、法光、昙弘诸人“誓志烧身”“残毁形骸”,俱施舍肉身以成佛道[11]。与法祖兄弟命运相似者,后又有姚秦时道恒,亦为姚兴所逼欲令其还俗,而纵崖死于非命[12]。姚兴本为十六国时期少数民族政权中积极弘道之主,敬奉鸠摩罗什在长安组织译经事业,使北方佛教得到长足发展。昙无谶本为北凉王沮渠蒙逊所敬事,然在北魏欲求昙无谶时,深知其将不为己所有,便派刺客杀之。姚兴逼迫道恒还俗、蒙逊杀害昙无谶之事,尽显帝王对于佛教的“两面人”面目,也表明佛教之于统治者而言,即是利则用之,不利则灭之的态度。尤其是3世纪至4世纪初的北方地区所发生的法祖兄弟遇害事件,更能反映当时佛教发展过程的艰辛。玄高则牺牲于政治斗争中,与法祖道恒不同。但法祖兄弟所处的晋惠帝时期,与后来的姚秦、北凉不同。张辅、张光是假惜才,姚兴、沮渠蒙逊是真惜才,姚兴之于道恒,尚委托罗什(道恒之师)说情,道恒是自己赴死。法祖兄弟不屈于张辅、张光,便被随意鞭笞甚至杀害,死于非命。可见西晋末佛教未能得到上层社会的支持。只是在外来僧侣及一些中土僧人的坚持下缓慢发展和传播,远未达到普及的程度。这与4世纪中期以后佛图澄在后赵、鸠摩罗什在后秦、昙无谶在北凉推行佛教分别得到石勒、石虎、姚兴及沮渠蒙逊的重视状况相差甚远,与拓跋鲜卑北魏诸帝扶持佛法的盛况更难以相比。正如何启民所言:“此一时期,经典之迻译,多杂胡音,理既难通,而思想亦殊异于中华所本有,虽有大师,人在法存,人亡法息,此佛教入华初期之大概形势也。迨于东晋,僧伽南来日多,既染此土学风,颇改北地故习,而庄老教行,与方等兼忘相似,谈士僧伽,亦成一气,佛教自是始盛始大,而渐为国人所接受,盖假此一因缘耳。”[13]

从佛教地理的角度看,法祖为河内(今沁阳)人,离洛阳很近,洛阳自东汉至西晋一直是北方佛教中心之一。据《洛阳伽蓝记》记载,西晋永嘉年间(307—313年)洛阳城内寺院共42所,《法苑珠林》(卷一百二十)记西晋时,洛阳和长安地区有佛寺180所,其足见佛教在洛阳的地位。之后,法祖前往长安,并在长安建造佛寺进行讲经活动,得到太宰河间王司马颙的敬重。因“八王之乱”,法祖离开关中前往秦州。早期秦州也有佛法传播,分布在陇右一带的羌氐等少数地区。而其弟法祚遇害于梁州,梁州是通往蜀地的要道,这表明梁州一带应已有佛教基础。时竺法护在长安译经,而法护来自河西走廊西端的敦煌,是佛教传入中原的必经之地,汉代即有佛教建筑。可见,从西域经河西走廊到陇右再到关中、洛阳,也即汉代以来陆路丝绸之路北方一些中心城市,佛教已传播和流通。

三、法祖兄弟译经与著述

(一)帛法祖师承与佛经翻译

帛远师承不明,其“本姓万”,显系“帛”乃改姓。道安提倡以释为姓,之前中土僧人多以师承为姓。汤用彤先生认为,“而白法祖法祚昆季,为一时名僧,原姓万,河内人,则显系受业于龟兹人,而从师改姓者”[14]。这种师承关系在早期佛教僧人间为习见,如竺法护原为月氏人,八岁时即依其师天竺之竺高座出家,故从姓竺[2]326。帛远通梵语,应从其来自于龟兹僧人之师学,故能从事佛经翻译。但宋代灵操所撰《释氏蒙求》言“西竺七僧”颇令人费解。《道贤论》所选择七位名僧中,竺法护为月氏人,弟子竺法乘籍贯不详,从师姓竺。竺潜为琅琊王氏,“事中州刘元真为师”,刘元真为融通佛学与玄理的大师,但竺潜出家后以竺为姓,其佛学或当亦师法于天竺僧人。于法兰高阳(今河北高阳)人,于道邃敦煌人,原姓不详,师从于法兰。支遁“本姓关氏,陈留(今河南开封陈留)人”,其取支姓可能其师承为月氏僧人。帛远为河内人。以上七人除竺法护一人为月氏人,于道邃为敦煌人外,其他五人皆为中国内地人。故《释氏蒙求》所言“西竺七僧”实属虚妄之言。

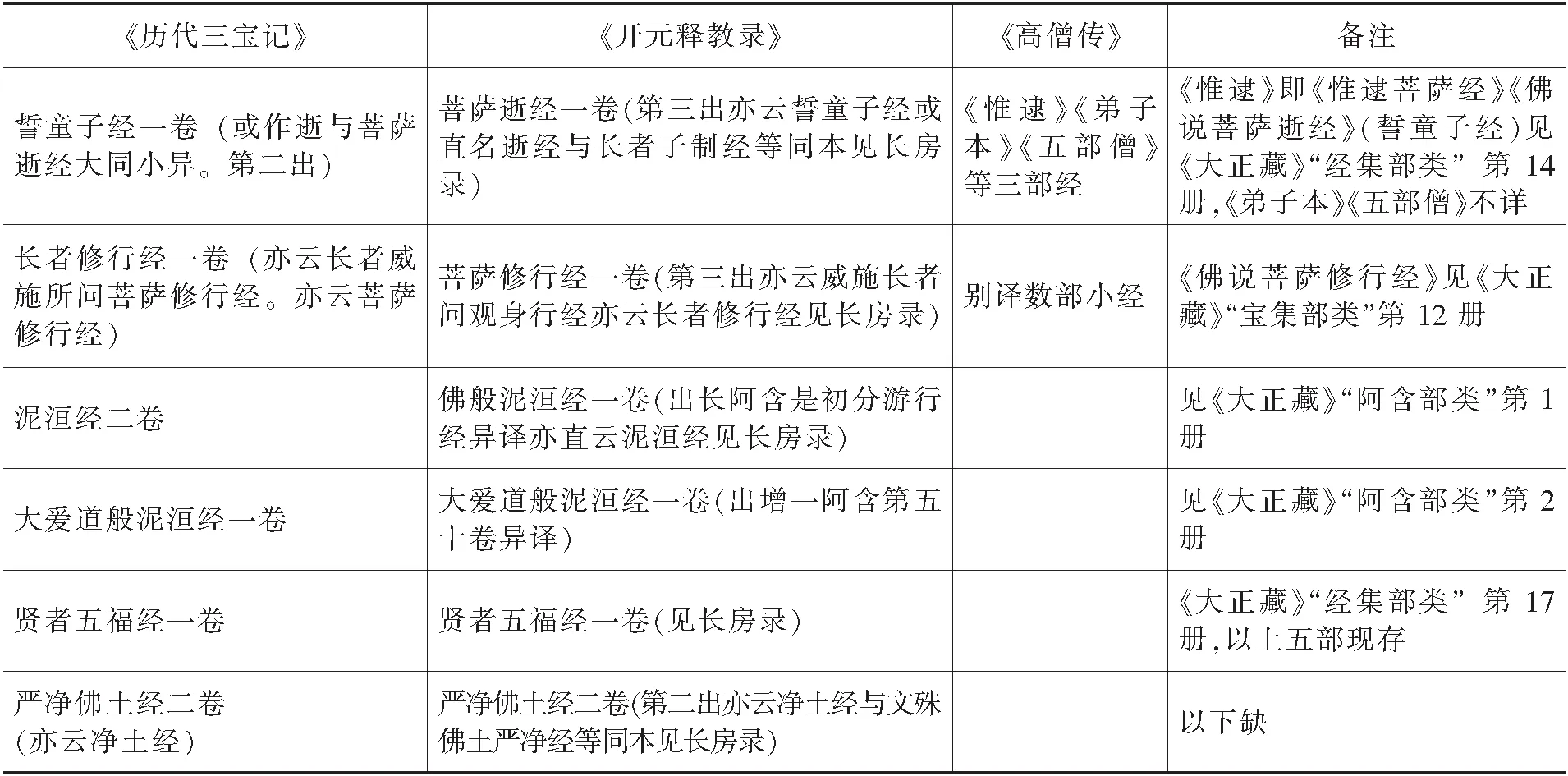

帛远博学多闻,通梵汉语,《于方》等经深有研究。时在长安建造佛寺,从事讲习。据《历代三宝记》《开元释教录》记载,帛远翻译了不少佛经。帛远传记中“通蕃汉语”颇值玩味,其即为河内人,当属西晋政治中心洛阳文化圈内,而洛阳从东汉以来即成为北方佛教中心,外来传法译经僧人多居洛阳。又帛远出家后以帛为姓,其师承于龟兹来中土传法之人,故学得梵语属情理之中。帛远其父以儒雅知名,帛远应受其父影响,“博学多闻”。故其传特强调他通蕃汉语,意在说明其具有翻译佛经的能力。《历代三宝记》记载帛远翻译的佛经有23部25卷[15]。《开元释教录》卷二记法祖译经一十六部一十八卷[3]0498C(见表1)。

表1 《高僧传》、费长房与智升所记帛远译经的对比

·表1(续)·

从表1中可以看出,《开元释教录》的统计有误,实为15部16卷,其未记录者比《历代三宝记》少八部经典。智升言七部(实为八部)不可信,故未录。《高僧传》记载法祖译经数量有“弟子本五部僧等三部经”,加上别译“数部小经”难以确知。费长房说法祖“《高僧传》止云祖出一经”故不准确。但长房搜罗各种记载统计法祖译经有23部25卷,在早期中国佛教僧人中翻译佛经的数量亦属较多。但其翻译的佛经绝大部分是仅有一卷的小经,存世的仅有五部,分别是《誓童子经》一卷(第二出或第三出)、《长者修行经》一卷(属三译)、《泥洹经》二卷、《大爱道般泥洹经》一卷、《贤者五福经》一卷。其中两部属“阿含部类”的异译(分别出自《长阿含》《增一阿含》),两部属“经集部类”,一部属“宝集部类”。其中《贤者五福经》应为其首译,仅有400多字,短小精悍,简单讲佛说法的五种福德,即长寿、大富饶财多宝、端正无比、名誉远闻、聪明大智。现存五部经典属于大乘或小乘类经典。

帛法祖“研味方等,妙入幽微”,可见其对于大乘类经典用功颇深。法祖略前,翻译大乘类经典最著名的佛经翻译家是竺法护。法护在长安等地译经的时间为西晋武帝、惠帝及怀帝永嘉初年,即约266年至308年间。法祖出家后主要活动于长安,并在长安建立寺院讲经说法,正与竺法护在长安译经相交集。而竺法护所译经典多大乘类经典,如“法华”“般若”类等。《高僧传·竺昙摩罗剎》云:“经法所以广流中华者,护之力也。”[16]释道安为法护所译《渐备一切智德经》所作的《渐备经叙》曰:“护公……夫诸《方等》无生诸三昧经类多此公所出,真众生之冥梯。”汤用彤先生对竺法护的译经倍加赞赏,谓其所翻译多《方等》深经,鸠摩罗什以前僧人所研求之大乘经典,类出其手[17]。既然法祖在长安时与法护所译经典有所交集,二人皆名重当时,法护又重视“方等”类经典的翻译,法祖“研味方等”肯定应与法护译经有关。

(二)法祖注《首楞严经》

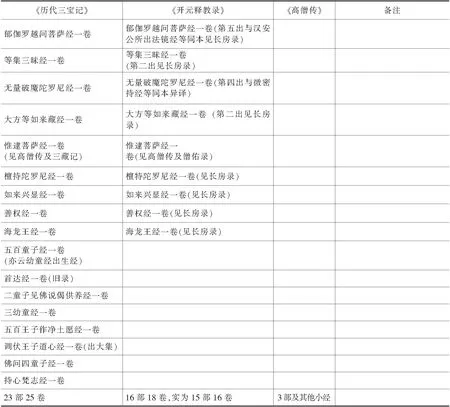

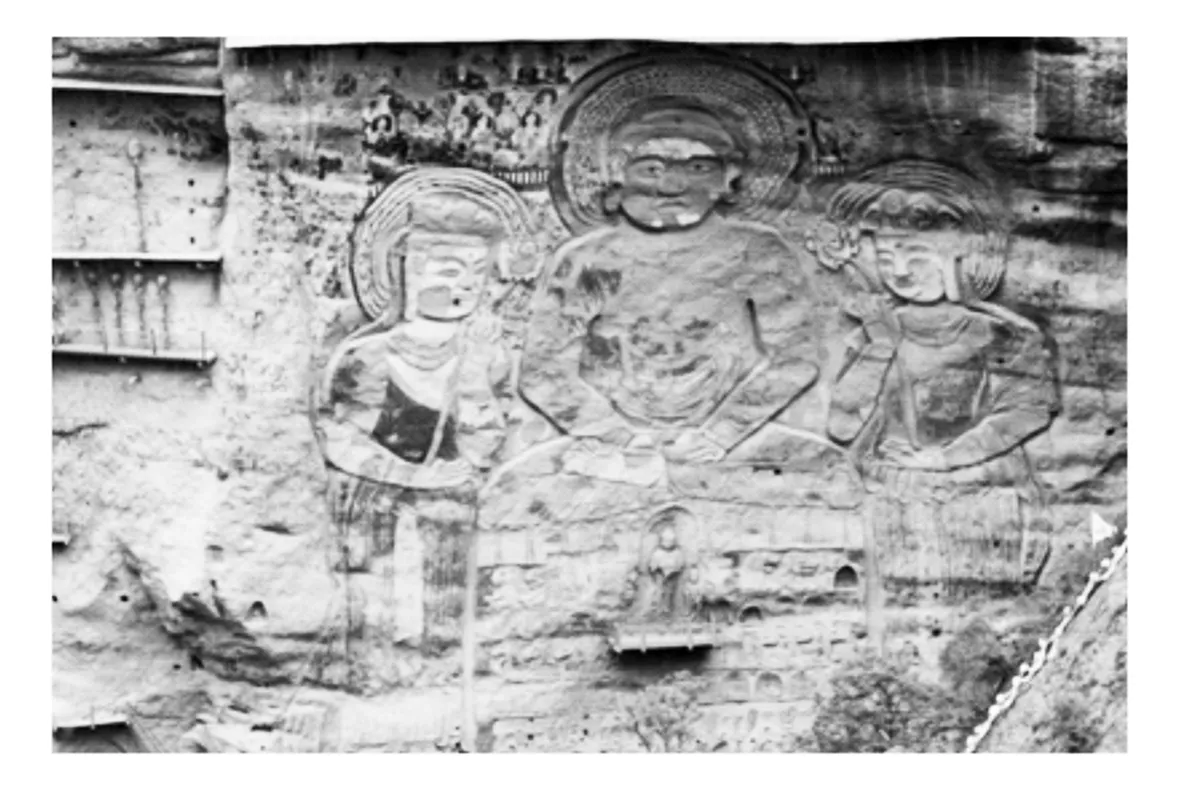

帛法祖除了翻译佛经外,还注解一些经典(见于记载的是注《首楞严经》)。该经盛行于印度,并流行于于阗,在和田策勒县老达玛沟哈达里克佛寺遗址中曾发现该经的梵文断片(见图1)[注]A.F.Rudolf Hoernle,“Inventory List of Manuscripts in Sanskrit,Khotanese,and Kuchean”,M.A.Stein,Serindia,Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China,Oxford at the Clarendon Press 1921,Vol.III,pp.1432-1459.广中智之:《于阗梵文佛典的流行和于阗语的翻译》,收录于朱玉麒主编:《西域文史》第3辑,科学出版社2008年版,第60页。斯坦因所获三种梵文《首楞严经》断片现藏大英博物馆。。《首楞严经》自东汉以来,颇受中国佛教界重视,屡被翻译成多种译本。据《出三藏记集·卷二》记载,计有东汉的支谶、三国吴的支谦、曹魏的白延、西晋的竺法护和竺叔兰、后秦的鸠摩罗什,及译者不详的《蜀首楞严经》七部[18]。另有西晋支敏度将支谶、支谦、竺法护及竺叔兰等四人所译本合为《首楞严经》八卷。《法经录》卷一及《历代三宝纪》卷八也载录了《后出首楞严经》二卷(译者不详)。现仅存鸠摩罗什之译本。法祖之时,该经已有多种译本,然各人翻译均有不同,于是法祖为之注解,但难以确知法祖所注为哪位译者的本子,推测很有可能是法护的译本。之后,东晋支遁、南齐弘充等人都曾注解该经。

图1 于阗出梵文《首楞严经》残片(注:中山大学人类学系刘文锁教授提供)

399年,法显从长安出发游历印度,到了耆阇崛山,此山亦佛说《首楞严经》之处,法显慨生不值佛,乃于此颂《首楞严经》[19]。

(三)法祚注《放光般若经》

法祖之弟法祚曾注《放光般若经》。大品般若有竺法护译《光赞般若经》十卷残本(太康七年,286年)、西晋无罗叉译《放光般若经》(元康元年,291年)、罗什所译《摩诃般若经》(403—404年间)以及玄奘所译《大般若经》第二回等四种译本。法祚选择无罗叉翻译《放光般若经》本进行注释。

《放光般若经》共20卷,该经梵本为三国曹魏汉族沙门朱士行西行至于阗得之。西晋时由无叉罗(或作无罗叉)、竺叔兰等于陈留(今河南开封一带)界内的仓垣水南寺译出。该经译出后很快风行于京师,被一些研习者奉为圭臬,借此经弘扬般若学说,成为般若类重要经典,对当时义学影响很大。

四、陇右羌胡的佛教信仰

汉魏至两晋时期,羌氐逐渐内徙中原区域,异族错居。佛教初传中土,多天竺等外域僧人来华传教,最易被信仰多神的戎狄所接受。王谧《答桓玄难》云:“曩者晋人略无奉佛,沙门徒众,皆是诸胡,且王者不与之接。”[20]这里的“诸胡”应指西域或印度僧人。《高僧传·竺佛图澄》(卷九)记载佛图澄于永嘉四年(310年)到洛阳,“时石勒屯兵葛陂,专以杀戮为威,沙门遇害者甚众”[21]0383。也就是说,至少在4世纪初叶之前,佛教还未得到上层社会的完全认可,石勒可以任意杀戮沙门徒众。然佛图澄达邺后,这一状况发生了变化。“澄道化既行,民多奉佛,营造寺庙,相竞出家,真伪混淆,多生愆过。”[21]0383石虎下诏令中书科简,详议真伪。中书令著作郎王度奏略曰:“夫王者郊祀天地,祭奉百神。载在祀典,礼有常飨。佛出西域,外国之神,功不施民,非天子诸华所应祀奉。往汉明感梦,初传其道,唯听西域人得立寺都邑,以奉其神,其汉人就不得出家。魏承汉制,亦循前轨。”[22]0383虎下书曰:“佛是外国之神。非天子诸华所可宜奉。朕生自边壤忝当期运君临诸夏。至于飨祀应兼从本俗。佛是戎神正所应奉。夫制由上行永世作则。”[22]0383可以说,石虎是佛教在中国成为帝王佛教的第一位统治者。

帛法祖兄弟二人在关中、陇右地区活动的时间应该在3世纪末至4世纪初的西晋惠帝时期,这表明西晋之世,关陇地区佛教早已开始传播。关陇佛法自成一体,这在后秦时期的鸠摩罗什时代表现得尤为突出。包括天水在内的陇右诸羌胡部族已接受并信奉佛教,他们奉法祖为神,因为法祖被害,聚兵为之复仇。他们“共分祖尸,各起塔庙”,说明当时秦州地区已经有了佛教塔、寺庙等建筑,而且这些羌胡部族熟悉印度佛教八王分舍利等故事。关中渭河以北直至陇山左右,自汉代以来,氐、羌等少数民族杂居,部族甚多,陇西诸地被称之为西羌,关中以北的北地上郡一带的羌族被称之为东羌。天水及其以南的陇南山地则多为氐族所据。十六国时发展起来的苻氐、姚羌先后在关中建立了前秦、后秦政权,苻、姚氏都是在秦州发展起来的,故在关中建立政权后对秦州的经营非常重视,秦州成为关中地区的门户。大约在西晋或更早之时,他们已经接触并信奉佛教,这为后来他们在关中地区大力弘扬佛法奠定了坚实的基础。

先秦时期戎族曾广泛地活动于天水地区,秦州治所上邽本为邽戎居。西汉在天水一带设置有管理归顺少数民族的“属国”[23]。魏晋南北朝时期,天水先后属于匈奴、羯、氐、羌、鲜卑、大夏等少数民族建立的前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、赫连夏等政权控制范围内。

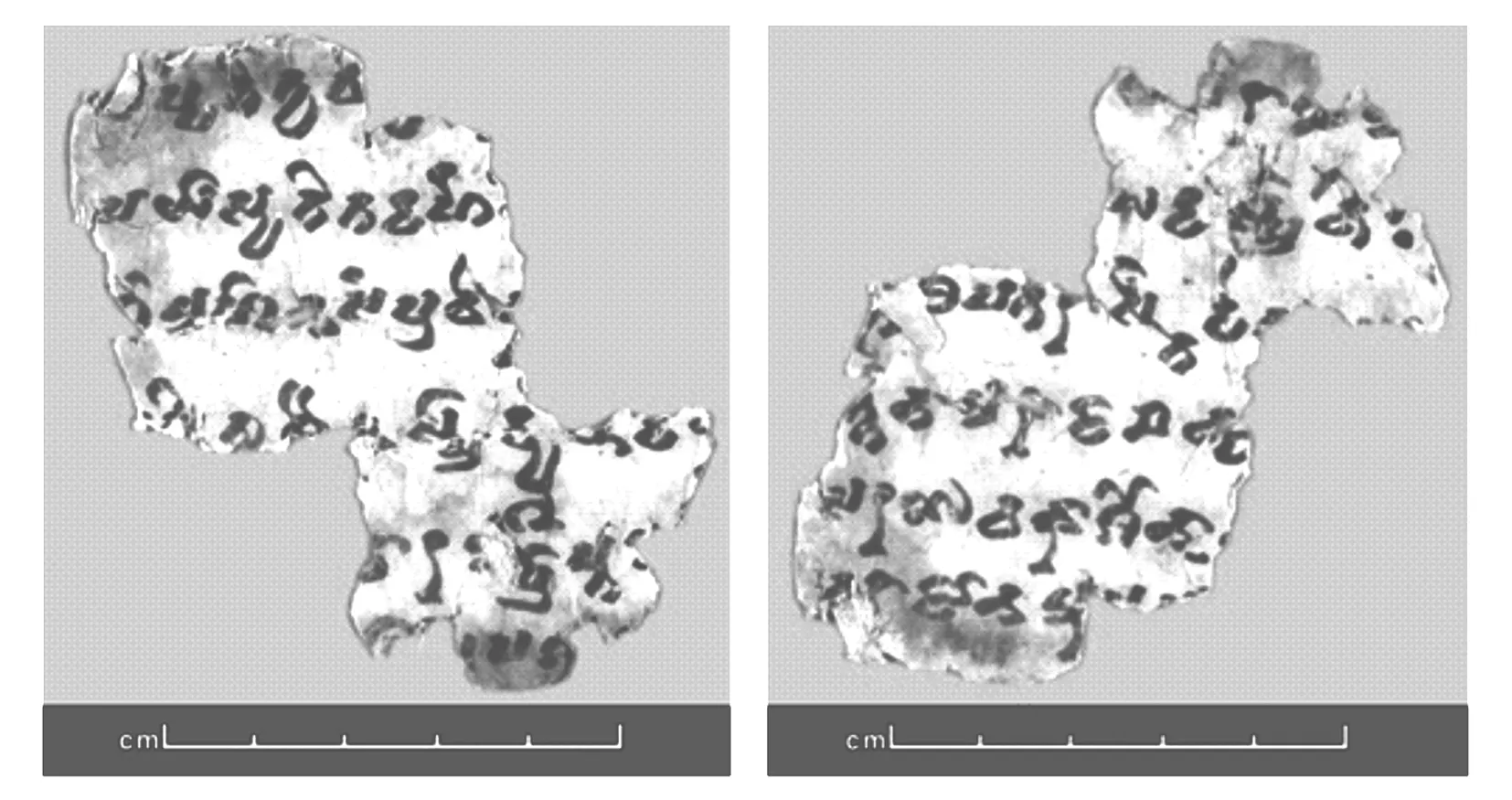

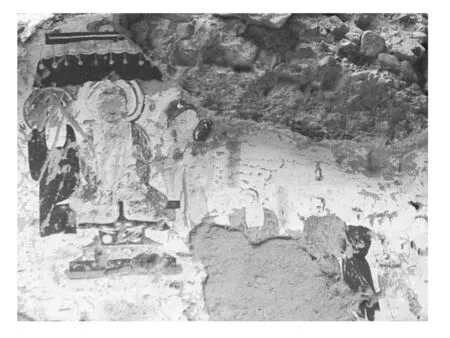

内迁羌人最重要的是后来建立后秦政权的姚氏,其最初的活动地主要是在秦州范围内的古冀县(即甘谷)、陇西一带。姚羌原为烧当羌,汉代时迁到南安郡赤亭(今甘肃陇西县东),之后至姚弋仲逐渐强大,至姚苌遂以陇东、秦州等为根据地,在关中建立了后秦政权。历三主姚苌、姚兴、姚泓,共33年,最后被东晋所灭。后秦姚氏政权对中国佛教的发展影响颇大,迎请高僧鸠摩罗什在长安组织译场译经,其时后秦境内事佛者十室而九,而且对北朝的佛教产生了深远影响,麦积山石窟的创建正是在后秦统治秦州期间。麦积山西魏第160窟残存供养壁画,其中供养人中包括姜氏,其可能出自羌族(见图2)[24]。

图2 麦积山第160窟右壁下排壁画供养人

氐族也是活跃于天水一带的古代少数民族。据《北史·氐传》《晋书·苻洪载记》记载,秦汉之际氐族即活动于陇南、秦州一带[25-26]。十六国时,略阳氐(今甘肃秦安东北)、苻氏和吕氏先后建立了两个氐族政权,即前秦和后凉,分别都于长安和姑臧(今甘肃武威)。苻氏后在长安建立了前秦政权。其中秦州略阳以及秦州南面的仇池一带是氐族最为集中的聚居区[27]。而活动于秦州南面的杨氏氐则建立了仇池国,先后延续三百年。

前秦、后秦、后凉、仇池等均与秦州关系密切,北魏时仇池镇的杨、王两姓还参与了麦积山石窟的营建。秦州一带出土了一些北朝时期的石雕佛教造像,其中有些有功德主为吕、王姓等应该是活动于这一地区的氐族[注]关于古代秦州出土的佛教造像,参考张维:《陇右金石录》,民国三十二年(1942年)甘肃省文献征集委员会校印;马长寿:《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》,中华书局1985年版第54页;吴怡如:《北周王令猥造像碑》,《文物》1988年第2期;程晓钟、丁广学:《庄浪县出土北魏石造像塔》,《敦煌学辑刊》1997年第2期;李举纲、樊波:《甘肃秦安出土〈宇文建崇造像碑〉》,收录于甘肃省博物馆编《甘肃省博物馆学术论文集》,三秦出版社2006年版,第214-218页;张宝玺:《甘肃佛教石刻造像》,甘肃人民美术出版社2001年版。张铭、魏文斌:《甘肃秦安“诸邑子石铭”考析》,《敦煌研究》2016年第5期;李宁民、王来全主编:《甘肃散见佛教石刻造像调查与研究·天水卷》,文物出版社2018年版。。

麦积山石窟第78窟开凿于北魏时期,为三面高坛基略成穹窿顶的洞窟,窟内造像为等高的三世佛。其坛基表面壁画供养人行列(见图3),各有墨书题名,其中杨姓和王姓供养人显示其来在于“仇池镇”,应为仇池地方的氐族供养人。据研究,其绘制的年代约在文成帝复法后至太和改制前,即452—486年间[28]。

图3 麦积山第78窟坛基绘鲜卑装仇池供养人

塔基西面供养人行列上、下两排,共绘16身供养人像,均头戴鲜卑帽,上身着左衽窄袖短袍,下穿束口裤。腰束带,足穿尖头靴,双手前伸持莲花或捧香炉,均侧身面向正壁主尊佛而立,应该与塔基东面对称。每身供养人像前都有一方榜书框。经张宝玺先生辨认,识别出的榜题有“仇池镇……经生王……供养十方诸佛时”“仇池镇杨……见养方……”等[29]。

“经生”其意大略有三:一为汉代掌经学传授者,谓“博士”。《后汉书·儒林传论》,“若乃经生所处,不远万里之路,精庐暂建,赢粮动有千百,其耆名高义开门受徒者,编牒不下万人,皆专相传祖,莫或讹杂”[30]和李贤注,“经生谓博士也”[30]等均以说明此观点。二为泛指研治经学的书生。其陈亮《上孝宗皇帝第二书》,“而天下之经生学士讲先王之道者,反不足以明陛下之心”[31],张居正《乞恢圣度宥愚蒙以全国体疏》,“经生之见,每坚守其故常”[32]等。三指古代专门抄写经书者,包括抄写佛经者,敦煌遗书中常出现,大约唐以来较为多见,或称“抄经手”等。麦积山第78窟供养人中的王姓经生,大概应指后两意,准确地说应属于第二种。一般而言,抄写佛经的经手(经生)地位较低,不可能出现在仇池王姓贵族行列中,因此其身份应该是仇池王姓贵族中一位较有学问的读书人。

麦积山第76窟为营建于北魏宣武帝时期的小窟(见图4),该窟壁面下部粘贴影塑男女供养人像数身,其中一身女供养人装束十分特别,与天水一带的特殊装饰十分相似。头发向上高高盘起,上身穿宽大的覆肩衣,并于胸前结带,宽大的衣袖遮盖双手臂(见图5)。对此郑炳林先生认为,该窟的开凿与天水南面的仇池有关,可能由仇池氐族营建[33]。

图4 麦积山第76窟 图5 麦积山第76窟右壁影塑女供养人

麦积山北魏第110窟残存供养人题记中,有“仵玄宝亡父供养佛时”及“玄宝妻……”[34]。“仵”姓在天水一带北朝造像供养人中常出现,如北周保定三年(563年)权道奴造像碑、北周保定四年(564年)王文超造像碑、北周建德三年(574年)宇文建崇造像碑及北周未知年代的秦安“诸邑子石铭”等(见图6-9),并与权、王、吕等氐族等大姓联姻[35]。这些北朝造像大多出于秦州一带的羌氐少数部族,他们所造像是对佛教的最好供养。

图6 权旱郎造像碑(现藏甘肃省博物馆) 图7 王文超造像碑阴(现藏甘肃省博物馆)

图8 王令猥造像碑背面(现藏甘肃省博物馆) 图9 建崇寺造像碑正面(现藏西安碑林)

图10 水帘洞石窟群之拉梢寺造像

图11 水帘洞石窟群之千佛洞大都督姚庆子供养壁画

少数部族的佛教供养行为又见于武山水帘洞石窟群。该窟现存的拉梢寺由北周秦州总管尉迟迥创建,千佛洞、水帘洞等单元保存有权、姚、莫折等羌族少数部族的壁画及其供养像,其表明水帘洞石窟群的开凿与供养,主要由该地区的羌等少数民族完成(见图10-12)[36]。

图12 水帘洞石窟群之水帘洞莫折氏供养像上方说法图

以上对帛法祖兄弟的事迹,从4个方面进行了考证。帛法祖兄弟遇害事件在当时的佛教界有很大的影响。从此事件中可以看出3世纪后期至4世纪初中国上层社会对于佛教的态度。当时佛经传译在竺法护的努力下得到了长足的发展。尤其是大乘“般若”“方等”类经典不断被翻译,出现了一些像法祖、法祚注解重要经典的著述活动。陇右地区羌胡等少数部族信奉佛教,促进了陇右地区佛教的发展,并在北朝时期出现了一批佛教供养造像与石窟寺的开凿。