基于城市特色的城市形态提升研究

——以成都市新都区为例

2019-07-20赵姝

赵 姝

(成都市规划设计研究院, 四川成都 610041)

城市形态是城市空间品质与发展水平的综合外在表现,是城市软实力的体现[1]。21世纪以来,随着中国城镇化的快速发展,城市面貌趋同、生态本底资源被透支、城市文化影响力不足、城市特色与气质欠缺等城市形态问题日益突出[2]。新都区位于成都市中心城区北部,拥有山、水、田、林、湖等优质的生态本底资源,在成都建设美丽宜居公园城市及“金青新”一体化发展的大背景下,新都更应当聚焦高品质城市形态建设,打造具有生命力的优美城市形态。

1 新都区城市特色与资源禀赋

1.1 历史文化资源丰富多元,三香文化源远流长

新都作为“古蜀三都”之一,是中心城区内除成都之外的省级历史文化名城,现存文物点429处,拥有1处省级历史文化名镇、2处历史文化街区、宝光寺、杨升庵祠及桂湖2处全国重点文物保护单位。新都区地处三星堆文化和金沙文化中轴线,“花香、书香、佛香”三香积淀,大大提升了新都文化软实力,并衍生出众多民俗产物和传统建筑。其中,新都区多种植桂树,花开时节“花香”满城;有杨升庵居住过的桂湖和状元府,在状元文化熏陶下历代人才辈出,“书香”四溢;并以宝光寺佛教文化为依托,“佛香”散发。

1.2 气贯南北、水润东西,生态本底得天独厚

新都位于成都上风区域,生态本底得天独厚,新都地处都江堰传统灌区,区域内河网密布、林田富饶,形成了水润东西的独特水网格局,是成都北部重要的通风廊道和生态屏障。新都还拥有成都北部近郊唯一自然山体(五龙山、木兰山),山体资源毗邻城区,为市民生活休闲提供便利。

2 新都区城市形态现状评估

2.1 生态环境展示与感知不佳,与城市融合度欠佳

五龙山、木兰山等山体缺乏良好保护,植被遭到人为破坏,导致山体资源感知不佳、共享性差,有山难见山。同时,新都区滨水绿化不连续、岸线以硬质堤防为主、景观性与生态开放性不足,滨水区吸引力差,品质不佳。

2.2 城市空间格局不明显,空间结构缺乏秩序

从空间格局上来看,受成都轴向牵引及蓉北中轴影响,资源投放分散,更新推进缓慢,导致城市功能割裂,未形成城市骨架格局;拼贴式的空间发展格局,导致大量优质空间低效使用,轴向资源集聚低效,用地粗狂,形象不佳。

2.3 文化名城灵气风韵彰显不足

历史文化街区内基础设施老旧落后、街巷空间丧失,街区整体风貌较差,未能充分发挥历史文化资源的功能效益。桂湖、宝光寺等旅游景点由于旅游配套设施严重不足、文化展示体验不佳等问题,影响力与吸引力还有待提升。

3 新都形态提升策略

为强化城市空间格局,应充分利用新都自身优良的资源禀赋,新都依托其融入战略全局的区位优势,基于公园城市、有机更新、区域协调等理念,通过锚固生态绿地骨架、构筑精致城市骨架、强化文化空间体验三大策略,塑造具有新都地标特色的全域城市形态。

3.1 风水筑脉,锚固生态绿地骨架

3.1.1 山水廊道体系

(1)强化风廊管控,改善城市微气候。对新都区区域风环境进行模拟,识别主要通风廊道。在区域结构性风廊基础上,结合水网、绿网和道路网系统,细化主城区通风廊道,构建主城区“两主七次”9条通风廊道,缓解城市热岛效应,并通过强化用地控制、限制建筑物高度、降低建筑物密度等措施强化风廊管控,以改善城市微气候[3](图1)。

图1 新都主城区风道划定示意

(2)打造三类滨水节点,塑造多彩滨水空间。结合新都城区水网现状,重点对毗河、饮马河等7条河流进行滨水节点打造。同时根据河流沿线主要城市功能、历史文化及商业等资源,划定休闲游憩、文化体验及商业娱乐三类特色滨水节点,塑造丰富多彩的滨水空间,为市民提供舒适安逸的活动场所。

3.1.2 公园游憩体系

完善新都全域区域级、城区级、社区级绿道,串联城市公园、重点片区及城市核心功能,沿主要河道和景观轴线规划形成“一轴三环多线成网”的绿道体系,打造嬉游乐骑、芬芳浪漫的香城乐园。“一轴”即毗河主轴,涵盖生态涵养、运动休闲等功能,展现水韵香城特色;“三环”指沿环城生态区、第二绕城高速、青白江形成的区域级绿道;“多线成网”是指多条具有特色资源条件的社区级绿道,与区域级绿道互联互通,承担休闲游憩功能(图2)。

图2 新都绿道体系规划

3.2 强心塑轴,构筑精致城市骨架

3.2.1 公共中心体系

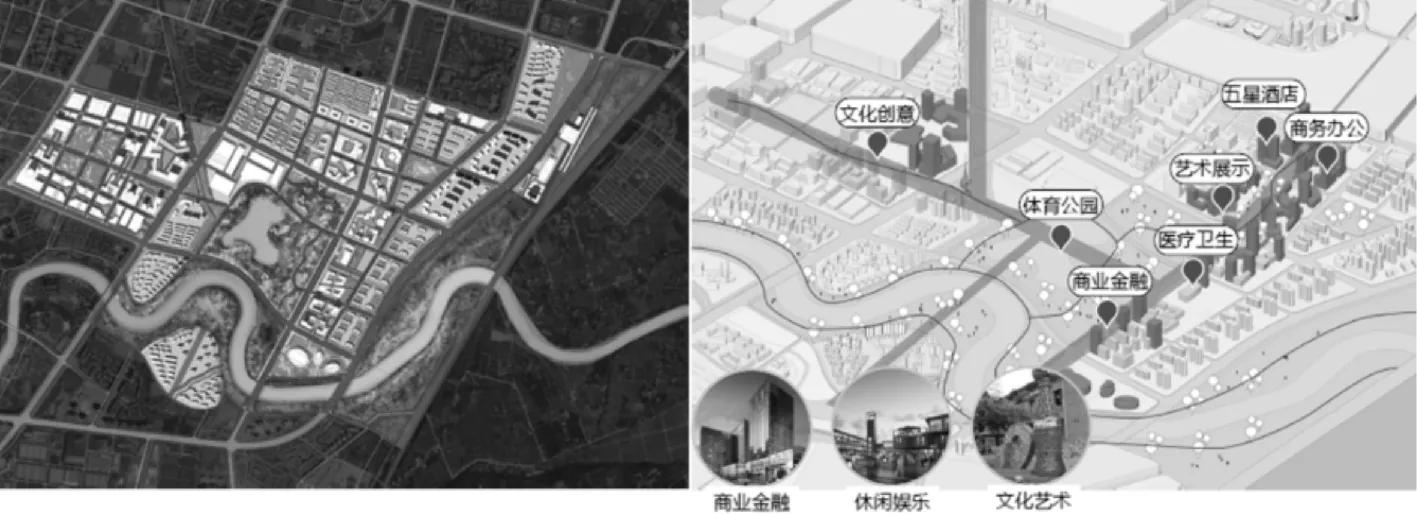

城市公共中心应当是最能突显城市特色的区域,以及辐射带动城市发展、凸显城市形象的核心。打造“一主两次”3个城市中心,即泥巴坨主中心、桂湖与廖家湾两个次中心。主中心集聚金融商务、创新创业、现代文化、生态旅游等核心功能,通过延伸生态绿廊串联重大公共设施,打造市级文化设施、大型商业聚集、绿地环绕的城市商业核心;次中心集中展示新都悠久、灿烂的传统文化和市井氛围,三大公共中心共同彰显新都“古蜀味、国际范、现代化”的城市风貌。泥巴坨主中心平面规划见图3。

图3 泥巴坨主中心平面规划

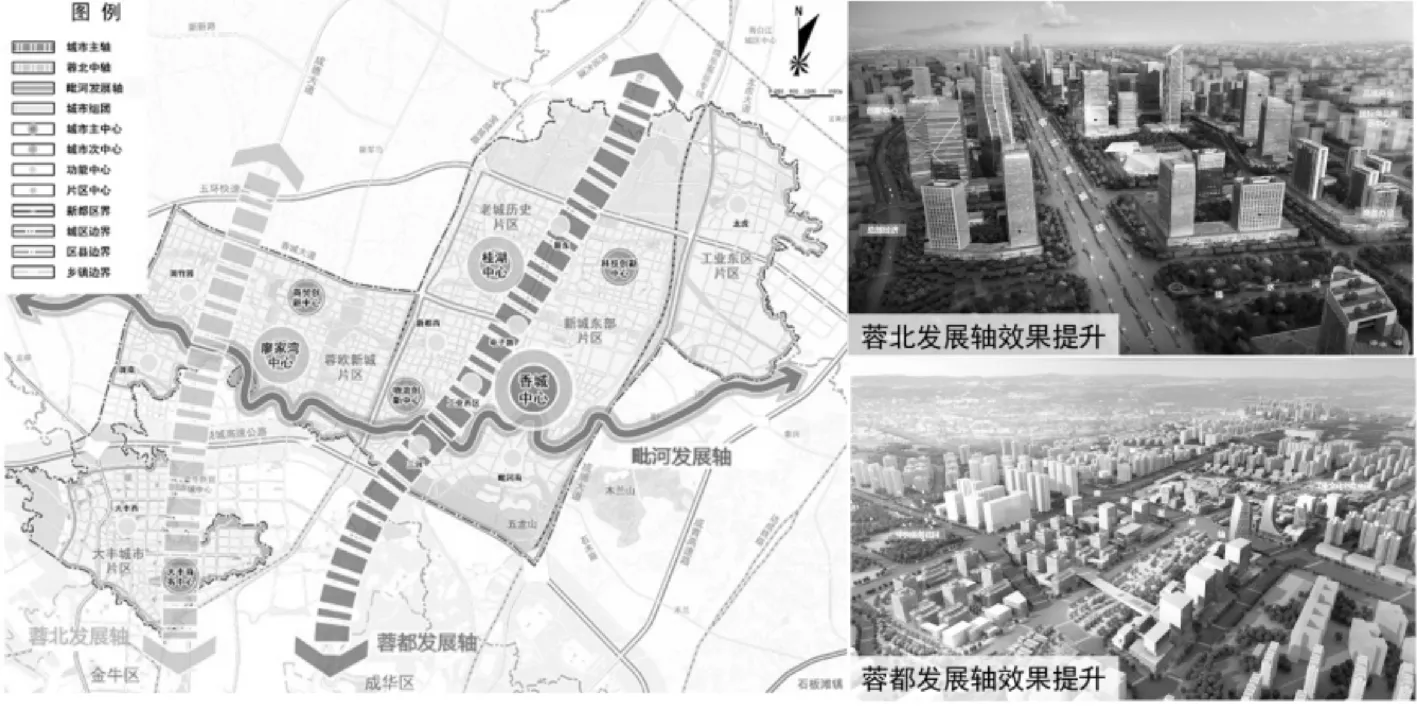

3.2.2 骨架轴线体系

城市轴线不仅承担城市交通骨架,亦是承载市民感知城市特色景观与历史文脉的重要场所[3]。通过城市轴线等线性空间可有机串联城市特色片区与重要节点,强化市民对城市文化特色的感知度与体验度[4]。通过塑造蓉北发展轴、毗河发展轴以及蓉都发展轴三条城市发展轴线,控制与提升轴线两侧建筑退距、建筑风格、建筑色彩等措施对每一类轴线进行精细化打造,打造精致体验空间,营造开合有致、簇群错落的形象展示走廊。新都城市发展轴线规划及效果提升见图4。

图4 新都城市发展轴线规划及效果提升示意

3.3 三香漫城,强化文化空间体验

3.3.1 文化彰显体系

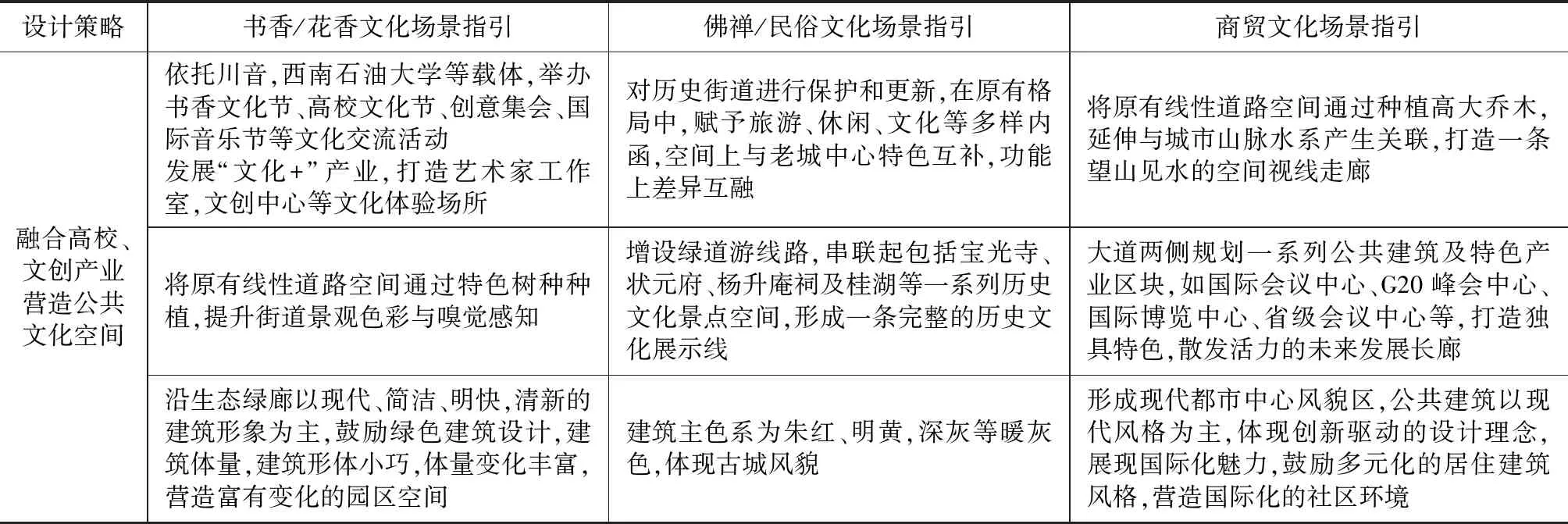

挖掘新都特色文化资源,通过文化场景营造、文化活动策划、特色片区改造、道路景观塑造、构建新都城市色彩韵律等措施指引(表1),对书香文化、花香文化、民俗文化、佛禅文化以及商贸文化进行分主题文化场景营造,强化书香、佛香、花香感知,进一步凸显香城的文化底蕴。

表1 分类文化场景营造指引

3.3.2 特色风貌体系

遵循生态优先、文化延续、形塑空间、彰显特色的设计原则,按照历史文化街区、居住区、商务区、工业区分类分区进行建筑特色导控[5],形成以现代建筑为主导,以凸显佛禅文化、民俗文化、书香文化等传统建筑为精华,以宝光寺、桂湖等 文化资源为点缀的建筑特色风貌。历史文化街区以川西风格和中式风格为主;商务区以现代风格主导,突出现代感与科技感;居住区展现生态宜居风貌[6];工业区应展现生态产业风貌。

4 结束语

本文基于对新都自身资源禀赋的梳理,以三大空间骨架的塑造、六类空间体系的营造为抓手,从生态、空间、文化三方面提升新都全域城市形态。再现名城三香文化,形成具有新都特色的时尚大气、高低错落、疏密有致的对外开放门户形象。