3D打印技术在髋臼后壁骨折手术治疗中的应用效果观察

2019-07-16王尔健李春会罗先国

王尔健,李春会,罗先国

齐齐哈尔市第一医院骨外七科,黑龙江齐齐哈尔 161000

髋臼后壁骨折是一种常见的骨折类型,且常常合并股骨头后脱位,在年轻、活动量大的人群中较为多见,近年来随着我国经济水平的快速发展,交通事故及高空坠落等事件发生概率有所升高,导致髋臼后壁骨折发生概率呈上升趋势,该疾病易合并其他损伤,给治疗带来一定难度[1]。针对髋臼后壁骨折临床常采用外科手术进行治疗,以期获得一个无痛、稳定的髋关节,但临床经验表明,传统外科手术治疗效果并不满意。3D打印技术为骨科手术提供了良好条件,术前以影像学图像为基础构建模型,从而可直观了解骨折具体情况,以便制定个性化手术方案[2]。该文旨在观察3D打印技术在髋臼后壁骨折手术治疗中的应用效果,收集2016年9月—2018年9月该科室收治的72例髋臼后壁骨折患者临床资料进行研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料

筛选该科室收治的72例髋臼后壁骨折患者作为研究对象,该研究经过该院伦理委员会批准,所有患者自愿加入该研究,签署同意书。72例髋臼后壁骨折患者随机分组,每组36例,试验组男患20例,女患16例;最大年龄60 岁,最小年龄 20 岁,平均年龄(40.8±2.5)岁;受伤原因:交通事所致16例,高空坠落所致14例,暴力击打6例;合并休克、内脏损伤6例,合并其他部位骨折10例,合并坐骨神经损伤9例。对照组男患21例,女患15例;最大年龄59 岁,最小年龄 21 岁,平均年龄(40.6±2.4)岁;受伤原因:交通事所致17例,高空坠落所致12例,暴力击打7例;合并休克、内脏损伤4例,合并其他部位骨折9例,合并坐骨神经损伤7例。两组髋臼后壁骨折患者一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:①患者年龄>18周岁;②受伤至手术时间≤3周;③同意加入该研究。

排除标准:①合并严重骨质疏松的患者;②中途退出的患者;③病例资料不全的患者;④合并精神障碍的患者。

1.2 手术方法

对照组髋臼后壁骨折患者给予常规手术治疗,行髋关节X线片及三维CT扫描检查,麻醉方式选择全麻,患者体位选择侧卧位,后外侧作切口,切开皮肤及各层组织,充分暴露骨折处,见后壁关节面塌陷,则以股骨头为模板,撬拨复位关节面,缺损处采用松质骨填充,松质骨可在股骨大转子处采取,摘除关节腔内游离骨块,清除软组织,复位后壁骨折,实施钢板内固定。

试验组髋臼后壁骨折患者给予3D打印技术辅助手术治疗,将CT扫描数据导入软件进行三维重建,观察骨折情况,采用复位模式选择合适手术入路,明确钢板及钉孔确切部位,画线标记,依据手术需要调整螺钉长度及方向,三维切割预设钢板位置的骨折模型,导入软件中3D打印实物模块,并进行重建钢板的折弯,术中按照预定方案进行复位,保证钢板与骨面完全服贴。

1.3 观察指标

①手术基本情况,包含手术时间、术中出血量、围手术期间输血量、术中透视次数及术后引流量;②髋臼后壁骨折复位情况,采用Matta评分法进行评估,优:术后骨折未见移位,良:术后骨折移位距离<1 mm,一般:术后骨折移位距离 1~3 mm,差:术后骨折移位距离>3 mm[3],有效率=(优+良+一般)/总例数×100.00%;③髋关节功能恢复情况,依据MerleD'Aubigne and Postel评定,总分>18分为优秀,15~17 分为恢复良好,13~14 分为可,<13 分为差[4],髋关节功能恢复优良率=(优秀+良好)/总例数×100.00%;④术后并发症发生概率。

1.4 统计方法

数据统计分析用SPSS 21.0统计学软件,计量资料用(±s)表示,数据对比行t检验,计数资料用[n(%)]表示,数据对比行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 实验结果

2.1 手术基本情况对比

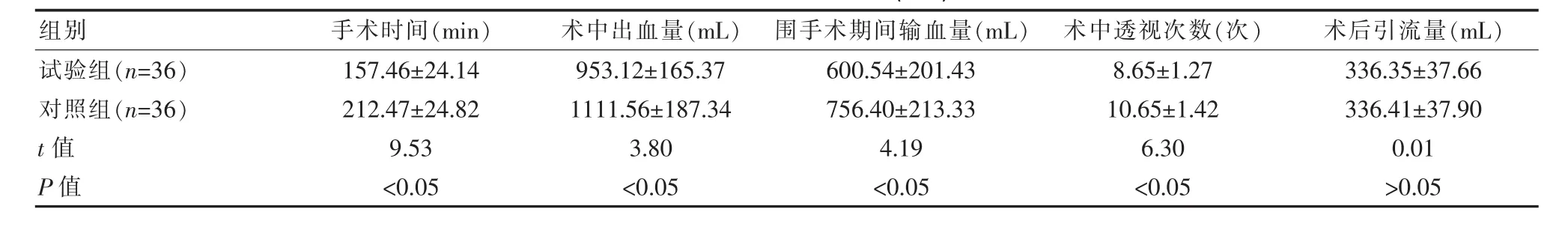

试验组髋臼后壁骨折患者手术时间比对照组短,术中出血量比对照组少,围手术期间输血量比对照组少,术中透视次数比对照组少,差异有统计学意义(P<0.05),两组髋臼后壁骨折患者术后引流量对比差异无统计学意义(P>0.05),数据见表1。

表1 手术基本情况对比(±s)

表1 手术基本情况对比(±s)

组别手术时间(m i n)术中出血量(m L)围手术期间输血量(m L)术中透视次数(次) 术后引流量(m L)试验组(n=3 6)对照组(n=3 6)t值P值1 5 7.4 6±2 4.1 4 2 1 2.4 7±2 4.8 2 9.5 3<0.0 5 9 5 3.1 2±1 6 5.3 7 1 1 1 1.5 6±1 8 7.3 4 3.8 0<0.0 5 6 0 0.5 4±2 0 1.4 3 7 5 6.4 0±2 1 3.3 3 4.1 9<0.0 5 8.6 5±1.2 7 1 0.6 5±1.4 2 6.3 0<0.0 5 3 3 6.3 5±3 7.6 6 3 3 6.4 1±3 7.9 0 0.0 1>0.0 5

2.2 髋臼后壁骨折复位情况对比

试验组髋臼后壁骨折患者骨折复位有效率为97.22%,优27例,良5例,一般2例,差1例,对照组髋臼后壁骨折患者骨折复位有效率为83.33%,优16例,良11例,一般3例,差6例,试验组髋臼后壁骨折患者骨折复位有效率高于对照组13.89%,骨折复位为优比率高于对照组30.56%,差异有统计学意义(P<0.05),数据见表2。

表2 髋臼后壁骨折复位情况对比[n(%)]

2.3 髋关节功能恢复情况对比

试验组髋臼后壁骨折患者髋关节功能恢复优良率为97.22%,优秀28例,良好7例,可1例,差0例,对照组髋臼后壁骨折患者髋关节功能恢复优良率为80.56%,优秀19例,良好10例,可5例,差2例,试验组髋臼后壁骨折患者髋关节功能恢复优良率高于对照组16.66%,差异有统计学意义(P<0.05),数据见表3。

表3 髋关节功能恢复情况对比[n(%)]

2.4 术后并发症发生概率对比

试验组髋臼后壁骨折患者术后并发症发生概率为2.78%,医源性神经症状1例,创伤性关节炎0例,异位骨化0例,切口感染0例,对照组髋臼后壁骨折患者术后并发症发生概率为19.44%,医源性神经症状1例,创伤性关节炎1例,异位骨化1例,切口感染4例,试验组髋臼后壁骨折患者切口感染发生概率比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05),其他并发症发生概率对比差异无统计学意义(P>0.05),数据见表4。

表4 术后并发症发生概率对比

3 讨论

髋臼后壁骨折归类于简单的髋臼骨折,但由于该类骨折常常合并一些严重的潜在损伤而导致预后较差。传统手术方法存在诸多不足,术前仅依据影像检查结果选择内固定物,手术过程中为满足骨折复位后的形态需反复预弯钢板,导致手术时间较长,造成患者术中出血量多,术后感染风险提高,并且反复预弯后的钢板强度下降,钢板与骨面贴服性不足,术后钢板断裂及骨折再移位风险提升,除此之外,术者无有效参考依据,仅凭感觉进行判断,导致术中风险较高[5]。

3D技术三维重建可清晰显示患者骨折部位具体情况及病变与周围结构的立体关系,通过轴向及角度变化,寻找最佳视角对病变进行观察,以便术者全面、准确掌握患者病情,并对图像进行下一步处理,消除骨性机构,为手术操作提供精准、可靠的数据支持,可有效弥补以往术者仅凭感觉进行操作的弊端[6]。3D打印技术应用到髋臼后壁骨折手术治疗中具有多种优势,首先可充分模拟手术过程,准确了解骨折形态、走向、钢板位置、预弯形态及螺钉的位置和数量,其次可缩短手术时间,提高复位质量,减少术中放射性损害,再次,术前可使患者及家属更好的了解病情及手术过程,以提升配合度[7]。罗斌等[8]在相关研究中表明,观察组手术时间、术中出血量、围手术期输血量、术中透视次数等指标均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),观察组和对照组的Matta评分优良率 (80.0%vs 77.1%)、Majeed 评分[(87.0±4.2)分 vs(84.5±3.8)分]及优良率(85.7%vs 82.9%)比较均差异无统计学意义(P>0.05)。该研究结果显示,试验组患者手术时间比对照组短,术中出血量、围手术期间输血量、术中透视次数比对照组少,提示3D打印技术的应用可有效提升手术效果,试验组患者骨折复位有效率为97.22%,高于对照组的83.33%,髋关节功能恢复优良率为97.22%,高于对照组的80.56%,提示3D打印技术的应用对于提升骨折复位有效率及促进髋关节功能恢复具有重要价值,试验组切口感染发生概率比对照组低(P<0.05)。与罗斌等研究结果基本一致。提示髋臼后壁骨折手术治疗中应用3D打印技术,可有效降低术后并发症发生概率。

综上所述,髋臼后壁骨折手术治疗中应用3D打印技术效果显著,对于提升手术效果、降低并发症发生概率、促进患者髋关节功能恢复具有重要价值。