后外侧入路联合内侧入路治疗三踝骨折的疗效及预后

2019-07-16陈林

陈林

江苏省南京市溧水区人民医院骨科,江苏南京 211200

踝关节骨折属于临床骨科较为常见的一类情况,其中以三踝骨折最为复杂,且程度最严重,一旦未得到有效处理治疗,极容易引发关节炎、组织感染、关节坏死等问题,对患者的身体健康、生活质量均造成严重损害[1-2]。目前治疗内踝骨折问题的入路选择已基本确定,但后踝骨折的入路尚存在较多争议。该文以2014年10月—2018年10月该院收治38例三踝骨折患者为例,探究后外侧入路联合内侧入路的临床应用价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该次选择该院收治三踝骨折患者38例为研究对象,包括男性患者15例,女性患者23例,患者最小年龄为30岁,最大年龄为 75岁,平均年龄(52.1±1.6)岁,其中左侧骨折14例,右侧骨折24例,致伤原因包括:交通意外致伤9例,高空跌落致伤11例,扭伤18例。参照Lange-Hansen标准对患者情况进行判定,其中16例患者为旋后外旋型骨折、11例患者为旋前外展型骨折、11例患者为旋前外旋型骨折。该次研究经伦理委员会许可,同时患者均自愿参与该次研究,知晓具体内容并签署同意书。

1.2 纳入、排除标准

纳入标准:①全体患者经x片诊断判定为三踝骨折情况;②患者年龄范围30~75岁之间。

排除标准:①排除手术禁忌患者;②排除受伤前即存在关节功能障碍情况的患者;③排除患严重精神方面疾病的患者。

1.3 方法

全体患者均接受后外侧入路联合内侧入路治疗,具体过程包括:(1)术前工作。利用冰敷、骨牵引、石膏、静脉滴注甘露醇药物等方法帮助患者患肢消肿,待踝关节处表皮组织有褶皱后实施手术。(2)手术过程。采用连续硬膜外麻醉法实施麻醉,调整患者体位至侧卧位,患侧肢体朝上,进行常规消毒、驱血。此次骨折复位顺序采取先外踝、再后踝、最后内踝。①外踝复位、固定过程。选择踝关节后外侧入路,在外踝后缘、跟腱外缘间做弧状纵向切口,参照腓骨骨折线确定长度,分离皮下组织、深筋膜等,钝性分离腓骨肌,将骨折端完全暴露出来,清理淤血,利用克氏针复位骨折位置,固定钢板。若腓骨折线相对较高,则可利用1/3管状钢板固定。核查固定质量。②后踝复位、固定过程。由相同切口顺拇长屈肌、腓骨短肌入路,保证后踝骨折端、下胫骨、腓骨后韧带术野良好,利用克氏针临时复位、固定骨折端,通过C臂透视机检查,保证复位良好后以2~3枚空心螺钉由后至前固定。若患者合并韧带损伤,予以相应修复处理。③内踝复位、固定过程。当外踝、后踝均顺利完成复位、固定后,调整患者体位至平卧仰卧位,实施内踝复位固定。为避免切口感染、皮肤坏死、钢板外露等问题,尽量选择闭合复位技术,如果闭合复位效果不理想,则于患肢内侧做弧状切口,注意保护隐神经及大隐静脉,以克氏针复位、固定位置,C臂核查无误后置入2枚空心螺钉固定,若患者骨折程度严重,可以钢板固定。(3)术后工作。患者术后辅以抗感染、止痛等治疗,同时根据患者恢复情况指导其进行功能锻炼。

1.4 观察指标

利用Harris评估表[3]分析患者治疗前后关节功能、活动情况,总计25分,分值越高,患者关节功能越佳。以VAS评分法[4]统计患者治疗前后疼痛程度,总计10分,分值越高,患者痛感越强烈。以视觉模糊评估法分析患者畸形情况,总计10分,分值越高,畸形程度越严重。

记录临床相关指标,包括有:手术用时、术中出血量、住院总时间。对患者随访对患者随访6~24个月,结合Baird-Jackson评分标准[5]分析预后优良率。优,踝关节活动正常,运动不产生痛感,对生活未造成影响;良,踝关节活动轻微受限,运动时偶尔存在轻度痛感但可以忍受,对生活影响不大;可,踝关节活动中度受限,运动时经常出现疼痛感,对生活有一定影响;差,踝关节活动严重受限,疼痛剧烈无法运动,严重影响正常生活。计算患者不良反应发生概率。

1.5 统计方法

利用SPSS 21.0学统计软件对数据进行分析,利用χ2检验计数资料[n(%)]表示,利用t检验计量资料(±s)表示,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗前后关节功能、疼痛评分、畸形情况比较

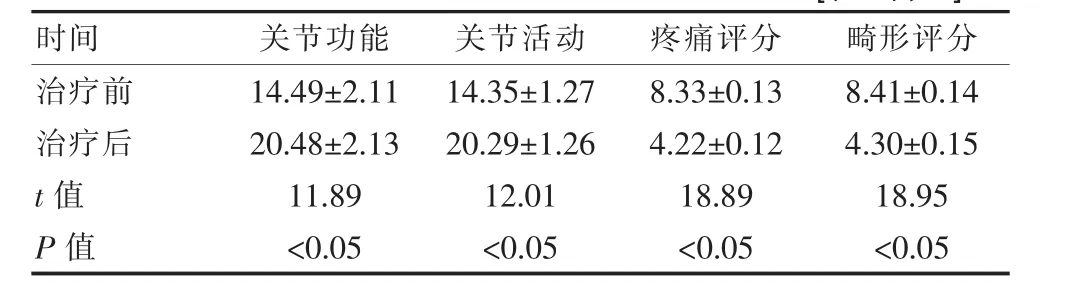

患者治疗后关节功能相应评分均明显高于治疗前,同时疼痛评分、畸形评分较治疗前相比更低(P<0.05),见表1。

表1 治疗前后关节功能、疼痛评分、畸形情况比较[(±s),分]

表1 治疗前后关节功能、疼痛评分、畸形情况比较[(±s),分]

时间 关节功能 关节活动 疼痛评分 畸形评分治疗前治疗后t值P值1 4.4 9±2.1 1 2 0.4 8±2.1 3 1 1.8 9<0.0 5 1 4.3 5±1.2 7 2 0.2 9±1.2 6 1 2.0 1<0.0 5 8.3 3±0.1 3 4.2 2±0.1 2 1 8.8 9<0.0 5 8.4 1±0.1 4 4.3 0±0.1 5 1 8.9 5<0.0 5

2.2 手术相应指标

该次手术用时最短用时68 min,最长用时118 min,平均手术用时 (88.14±2.13)min。患者术中平均出血量为(125.36±1.27)mL,患者住院时长短则 7 d,长则 30 d,平均住院时长(20.21±2.11)d。

2.3 预后优良率及并发症发生率

对患者进行6~24个月的随访,统计发现,优21例,良13例,可3例,差1例。优良率为89.47%。其中1例患者发生皮肤坏死情况,2例患者出现骨折再移位问题,并发症发生率7.89%。

3 讨论

根据人体解剖学研究结论,人体不论在行走还是站立时身体最底端的负重关节就是踝关节,由此可以认为踝关节是人体负重比例较大的关节,是全身受力的核心部位。尤其是在人体行走的过程中,踝关节的受力变化复杂,是其它关节无法相比的[6-7]。踝关节部位的骨折病症属于关节内的骨折范畴,其治疗的关键点在于对骨折部位进行解剖学复位,同时需借助外力强制固定,为关节骨骼损伤的恢复提供相对稳定的环境。如在手术治疗时未能按照原有解剖学结构进行复位,则预后阶段畸形恢复的发生率将大幅度提升,严重时可引发退行性或创伤性的关节炎症[8-9]。因此手术治疗踝关节骨折的核心目的在于恢复踝关节的正常功能,并尽最大程度恢复原有的解剖学位置。

在治疗三踝骨折时最核心的是要恢复踝关节穴的完整,并使各负重结构的关节面恢复平整[10-13]。虽然目前国内对于三踝骨折手术时入路选择还存在一定的争议,但绝大多数骨科医生均认为选择内侧和外侧踝关节联合性入路的效果更好,其中外内侧入路时应采用弧形的切口,而外侧入路切口的位置是前外侧或后外侧存在一定的争议。

传统的三踝骨折手术中仅选择外侧入路联合内固定的方式,在手术过程中为了不损伤后侧踝关节内的神经、血管等组织,降低复杂结构对手术的影响,并不会切开后侧踝关节,也有人认为后侧的踝关节位置较深,如切开治疗会扩大手术创口,不利于术后恢复。因此选择的是内侧和外侧踝关节切开复位,而后踝关节闭合性复位,并顺前侧踝关节向后进行固定。这就导致部分骨折位点并不是在直接观察下进行复位,很容易产生复位不当的问题,也无法完全避免后侧踝关节中神经和血管的损伤,所以如患者具有后侧合并外侧骨折时就不会采用传统的外侧入路模式。后侧踝骨的骨折大多发生在与胫骨连接平台的后外侧,只有受到与身体或小腿垂直方向外力所引发的踝关节骨折才会位于正后侧。因此如选择前外侧或内后侧位置暴露骨折创面的难度较大,而采用后外侧弧形切口则可以轻易暴露完整的骨折创面,同时该位置并没有重要的神经纤维和血管组织,只需要在操作中保护好小腿腓肠神经和深层静脉。如选择前外侧切口,不仅无法直接暴露骨折两端的情况,而且还容易损伤神经。由此可见以后外侧入路开展手术的优势明显,可有效提升临床治疗效果。

该文结果显示,患者预后优良率为89.47%,并发症发生率为7.89%。该结果与江帝钦]等人[14发表文章结果优良率90.7%,并发症发生率9.30%较相近。

综上,三踝骨折患者接受后外侧入路联合内侧入路治疗效果良好,可改善患者肢体功能,加速患者康复,同时安全性较高,值得临床应用与推广。