高速铁路槽形连续梁拱桥拱脚局部应力分析与验证

2019-07-10邓江涛

邓江涛

(中国铁路设计集团有限公司,天津 300308)

1 概述

槽形梁已被证实具有上建高度小、噪声低等优点[1-8],该桥型适用于净空受限时的特殊桥梁工点,常用于小跨度简支梁[1-5]。随着高速国民经济实力逐渐增强和高速铁路的不断发展,大跨度连续槽形梁在铁路桥梁建设中应用逐渐广泛[9-12],结构形式、桥梁跨度都在不断地向前发展,由此所带来的大跨槽形梁全桥受力特点、局部受力特点、槽形箱形截面空间效应等技术问题需要引起设计者们的注意。

济青高速铁路跨越改移青兰高速公路时采用了(66.5+142+66.5) m双线有砟轨道预应力混凝土连续槽形梁拱,槽形连续梁拱中支点为拱肋拱脚、主梁腹板、横隔板等主要受力构件交汇处,此处剪力、弯矩绝对值达到最大,且预应力管道密集,竖弯钢束最为集中,截面削弱最大,该位置受力状态复杂,准确把握中支点处拱梁固结段的应力状态关系到桥梁整体的使用安全。针对中支点拱梁固结段,建立了实体有限元模型,分析了中支点截面空间效应,梳理了局部模型的边界条件,对边界条件进行准确加载,反映出墩梁固结段的真实应力状态,为指导结构配筋保证结构安全,起到了非常重要的作用。

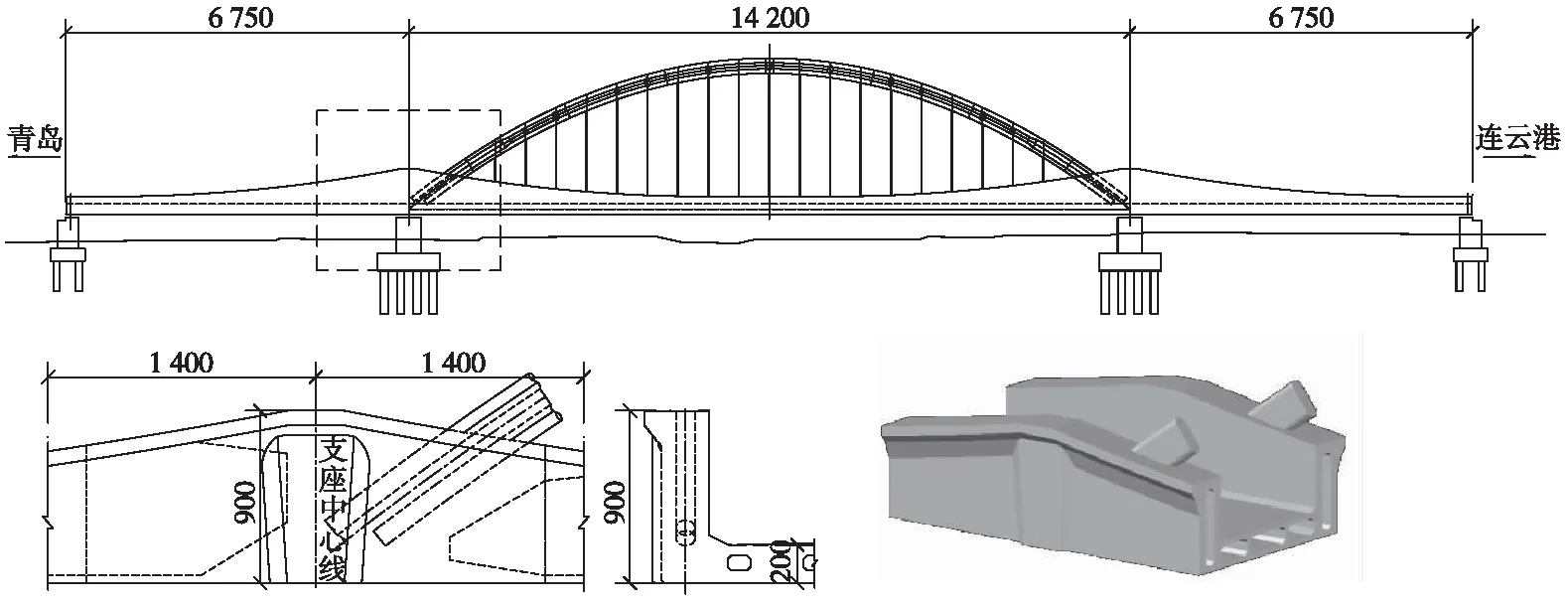

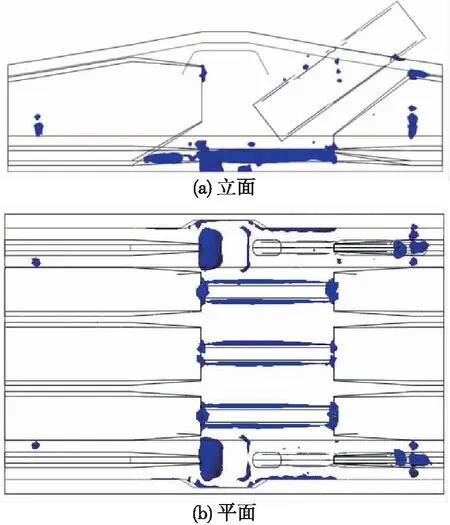

济青高速铁路(66.5+142+66.5) m双线有砟轨道预应力混凝土连续槽形梁拱组合结构,梁体采用变高度槽形箱梁截面,由两个边箱(主纵梁)和中箱(行车道)组成,拱肋采用哑铃形钢管混凝土截面。主桥位于曲线半径2 200 m的圆曲线和缓和曲线上。结构布置如图1所示。

图1 桥型布置及中支点局部构造(单位:cm)

2 中支点截面空间效应分析

不同于常规箱形截面顶底板的应力分布特点,槽形梁在竖向荷载作用下受力情况更加复杂,其受力呈现明显的空间特性[13-16]。

为了考察拱梁固结段截面的应力分布规律,以支点截面为研究对象,建立全桥实体单元模型,主梁采用实体单元,拱肋采用梁单元、吊杆采用桁架单元,如图2所示。

图2 全桥实体单元模型

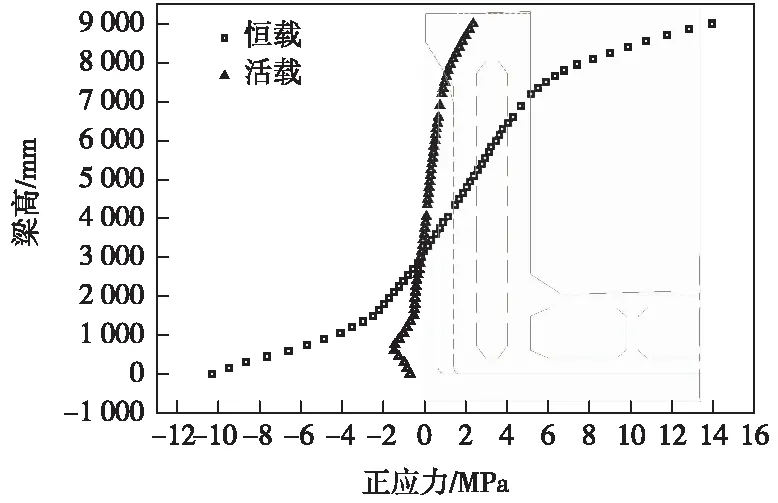

分析恒载、活载工况下截面沿梁高、梁宽应力分布规律,如图3~图5所示。

图3 中支点截面沿梁高应力分布

图4 中支点截面沿梁宽应力分布(底板)

图3为中支点截面沿梁高应力分布情况。从图3可以看出,恒载作用下,因中支点靠近支承边界且槽形截面形式复杂的原因,截面不再满足平截面假定,应力沿梁高分布可大致分为3段折线,由上至下,第一个转折点在边箱顶板底附近,第二个转折点位于边箱与中箱(行车道)交接位置处,活载应力分布规律与恒载一致;图4、图5为中支点截面沿梁宽应力分布情况,从图中可以看出,槽形截面在中支点处剪力滞效应明显,边箱上下缘均出现应力由内到外逐渐增大的趋势,中箱(行车道)顶板呈中间应力值小,两侧应力值大的分布特点,相比活载,恒载剪力滞效应更明显。分析中支点截面沿梁高、梁宽的应力分布规律可以发现,中支点截面应力呈现明显的空间不规律现象,单纯采用梁单元分析对于边箱外侧可能出现实际值比计算值大的风险。需要进一步采用空间实体单元分析,以确保中支点拱梁固结段受力的可靠性。

图5 中支点截面沿梁宽应力分布(顶板)

3 中支点固结段应力分析

根据圣维南原理,局部模型的边界位置应尽量远离所关注的分析区域,建模范围不宜小于1倍梁高[17],故本设计选取中支点往外左右两侧各14 m范围作为局部分析建模范围,建立有限元模型。梁体采用C55混凝土,弹性模量为3.60×104MPa,容重为26.5 kN/m3;钢拱肋采用Q345qE钢材,弹性模量为2.1×105MPa,容重为96.1 kN/m3(考虑焊缝),纵横向预应力钢束采用抗拉强度标准值为1 860 MPa的高强低松弛钢绞线,弹性模量为1.95×105MPa,模型共计184 187个节点、255 924个实体单元,如图6所示。考虑活载最不利布置,计算边界力加载采用主力+附加力组合,为保证计算结果的准确性,除了分析最终关注的局部应力外,本次计算将边界条件(外力加载、约束处理等)的验证也同样作为分析的重点[18-20]。

3.1 边界力加载

根据Midas全桥模型提取内力,考虑钢束等效荷载效应,换算为节段模型整体坐标系下边界力值,如表1所示。

表1 节段模型整体坐标系下边界力

注:x为顺桥向,y为横桥向,z为竖向。

3.2 实体模型与整体模型验证

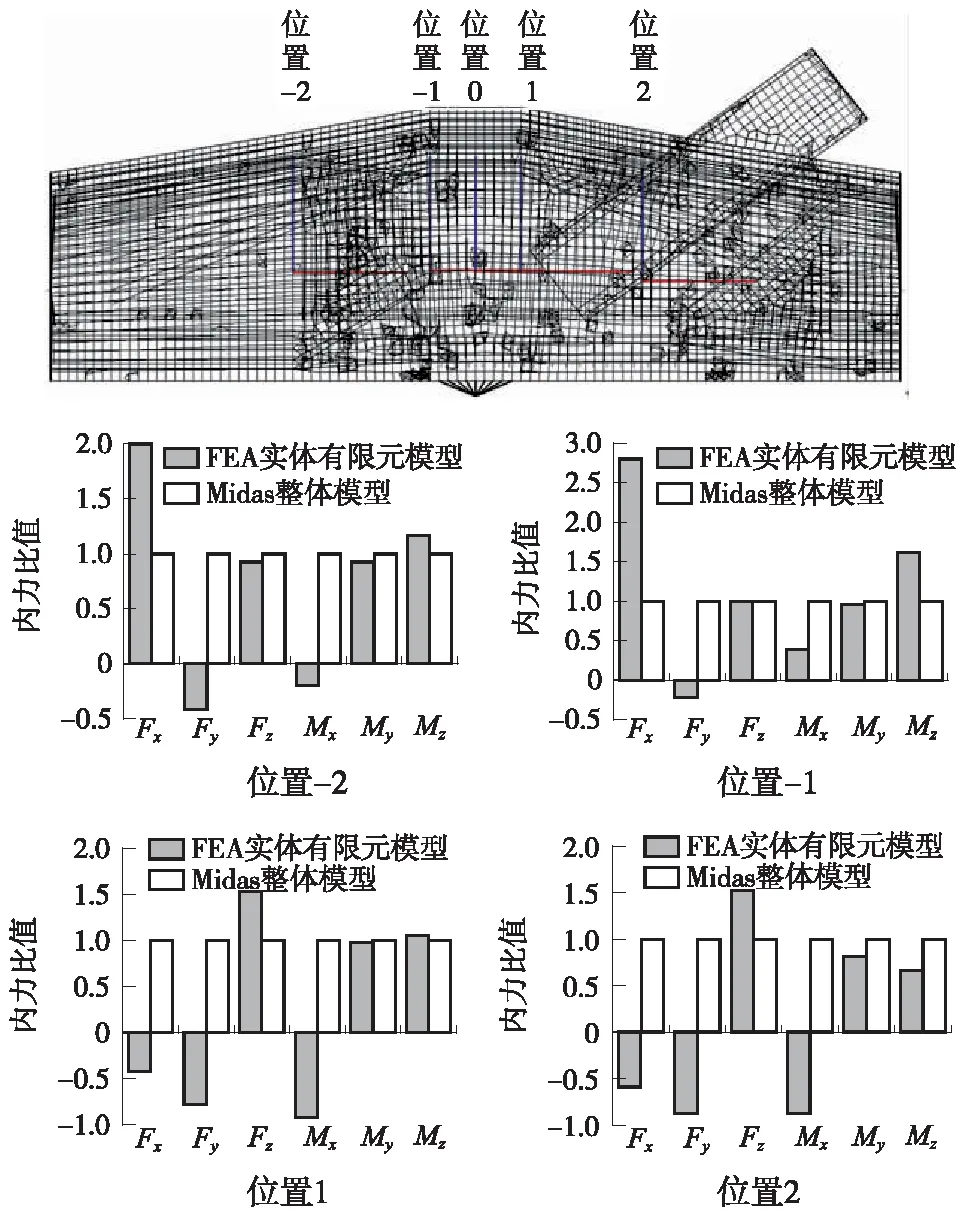

图7 不考虑预应力FEA实体单元与Midas整体单元内力比较

由于混凝土梁中预应力钢束密集,形状多样,大量节点需要与混凝土节点耦合,且较难确定局部预应力建模范围。实体模拟分析中,往往不考虑预应力对结构的作用,仅计算外荷载产生的应力,这样将无法得到结构的真实应力状态。本梁针对拱梁固结段,准确模拟出梁段中的预应力钢束,梁段以外的钢束作用通过边界力施加。由于梁单元整体模型中预应力按等效荷载近似模拟,与实体单元模型中钢束模拟方法存在差异,因此分别对比有无预应力下的模型进行内力对比,以确保结果的准确性。

不考虑预应力,提取实体单元模型与梁单元模型在拱梁固结段典型截面的内力,将6个方向内力无量纲化,对比中支点附近4个位置的内力,绘制柱状对比图,如图7所示。从图7可以看出,在不考虑预应力时,结构以受弯为主,由于FEA实体模型边界按实际支座位置模拟,整体模型支座处模拟为单个节点约束,Fy、Mx与Mz(x为顺桥向,y为横桥向,z为竖向)相差较大,实体单元模型边界条件更接近于实际;对位置-2与位置-1处竖向力Fz与面内弯矩My,两种模型吻合较好,位置-2与位置-1竖向力Fz最大相差52.8%,面内弯矩My最大相差19.1%,分析原因为整体模型拱脚模拟为主梁单元与拱肋共节点,实体单元模型因按结构真实尺寸模拟,因此计算结果更接近实际。

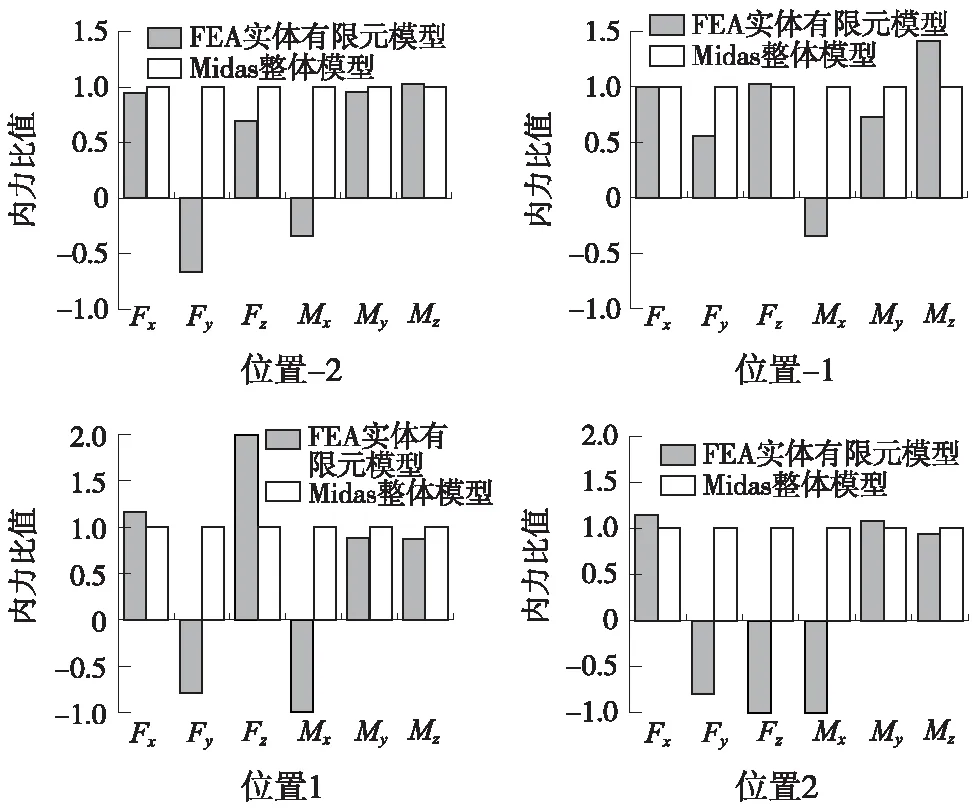

图8 考虑预应力FEA实体单元与Midas整体单元内力比较

考虑预应力,绘制柱状对比图,如图8所示。从图8可以看出,在考虑预应力时,结构以压弯为主,且内力对比结论与不模拟预应力时一致,由于边界条件模拟的差异,Fy、Mx与Mz相差较大,其数值相对较小,对结构应力计算结果影响较小;由于预应力模拟的差异性,位置-2与位置-1竖向力Fz最大相差30%,面内弯矩My最大相差28%;由于拱脚模拟的差异性,位置2与位置1竖向力Fz最大相差213%,面内弯矩My最大相差12%。实体单元模型因边界条件、结构尺寸、预应力模拟更接近实际,故各典型截面的内力结果更可靠。

3.3 应力分析结果

图9 xx向正应力云图(显示范围为拉应力大于0 MPa的区域,最大拉应力3 MPa,其余范围均受压)

顺桥向正应力计算结果表明(图9),中支点处主纵梁上缘最大拉应力为0.5 MPa;拱肋与主梁连接部位最大拉应力为3 MPa;主梁下缘支座处局部最大拉应力为2 MPa,拉应力分布均呈局部范围特点。

图10 yy向正应力云图(显示范围为拉应力大于0.5 MPa的区域,最大拉应力2 MPa,其余范围均受压)

横桥向正应力计算结果表明(图10),拱肋与主梁连接部位最大拉应力为2 MPa;主梁下缘支座处局部最大拉应力为2 MPa。拉应力分布均呈局部范围特点。由于0号块纵横向局部存在较小幅值的拉应力,0号块建议采用纤维素纤维混凝土。

图11 xz向剪应力云图

xz向剪应力云图(图11)主要考察中支点上缘钢束径向力对混凝土产生的剪应力,计算结果表明,径向力引起的混凝土剪应力最大2 MPa,超过了TB10092—2017《铁路桥涵混凝土结构设计规范》表3.1.4允许剪应力,需要进一步做主拉应力检算,此外,中箱腹板与横隔板相接处也有较大的剪应力。

混凝土允许主拉应力为2.97 MPa,图12显示了主拉应力大于2.97 MPa的云图,主拉应力计算结果表明,主拉应力主要分布在支座位置、横隔板进人孔倒角、拱肋与主梁连接处,除以上区域之外,其他位置主拉应力均满足规范要求。通过分析主拉应力的分布规律,对主拉应力较大区域针对性加强配筋,强度、应力检算后满足规范要求。

图12 主拉应力云图(显示范围为主拉应力大于2.97 MPa的区域)

4 结论

(1)恒载、活载作用下,中支点截面不再满足平截面假定,其沿梁高分布可大致分为三段折线,由上至下,第一个转折点在边箱顶板底附近,第二个转折点位于边箱与中箱(行车道)交接位置处;槽形截面在中支点处剪力滞效应明显,边箱上下缘均出现应力由内到外逐渐增大的趋势,中箱(行车道)顶板呈中间应力值小、两侧应力值大的特点,恒载比活载剪力滞效应更为明显,中支点截面应力呈现明显的空间不规律现象,单纯采用梁单元分析对于边箱外侧可能出现实际值比计算值大的风险。

(2)实体单元模型与整体梁单元模型内力对比验证分析表明,边界条件、预应力、拱梁连接细部的模拟是造成内力误差的主要原因,实体单元模型因边界条件、预应力、结构尺寸模拟更接近实际,故各典型截面的内力结果更可靠。

(3)局部应力计算结果表明,截面大部分处于受压状态,局部位置如拱肋与主梁连接部位、主梁下缘支座处、横隔板进人孔倒角处存在0.5~3 MPa大小正应力,0号块局部拉应力通过采用纤维素纤维混凝土改善局部受力;钢束径向力作用下,对混凝土产生剪应力为2 MPa,进一步分析主拉应力,主拉应力主要分布在支座位置、横隔板进人孔倒角、拱肋与主梁连接处,对主拉应力较大区域有针对性加强配筋,强度、应力检算后满足规范要求。