鸢尾蒜种子无菌萌发及鳞茎形成

2019-07-08吕学思任梓铭张栋夏宜平

吕学思,任梓铭,张栋,夏宜平

(浙江大学农业与生物技术学院园艺系,杭州 310058)

鸢尾蒜[Ixiolirion tataricum(Pall.)Herb.]是石蒜科(Amaryllidaceae)鸢尾蒜属(Ixiolirion)多年生球根花卉。据记载,鸢尾蒜属在我国仅新疆北部分布有2种,即鸢尾蒜[Ixiolirion tataricum(Pall.)Herb.]与准噶尔鸢尾蒜(Ixiolirion songarieumP.Yan)[1-3]。鸢尾蒜耐寒耐旱,花色艳丽,是一种很有观赏价值的野生花卉资源,此外,鸢尾蒜还具药用价值,可作为新疆当地药材[4]。鸢尾蒜属于早春开花类短命植物,分布区十分狭窄。近年来,由于城市的快速发展、农垦面积的不断扩大,其生存受到严重威胁,亟须保护[5]。利用野生种子的无菌播种获得组培苗,不破坏野生资源,是一种有效的保存珍稀植物的方法。成功的离体培养能够在短时间内获得大批量的植物材料[6]。

本实验室近年来建立了石蒜属(Lycoris)无菌播种技术体系。任梓铭等[7]研究表明,将石蒜属植物种子进行充分浸泡后,再置于氯化汞(HgCl2)中进行短时涡旋振荡,能够降低种子污染率,且获得较高的萌发率。在鸢尾蒜种子萌发方面,谢双全[5]和田琳等[8-9]均认为低温是种子萌发的首要条件,而适当浓度的赤霉素(GA3)、H2O2、NaHCO3和刺皮等处理,对提高种子萌发率都有不同程度的促进作用,其中,800 g/L的GA3处理可以使种子萌发率达99%。同时,大量的研究表明,球根植物鳞茎离体成球时,移栽成活率更高[10]。而鳞茎的形成既要求一定的环境条件如较长的日照和较高的温度,又与许多植物生长物质有关[11]。目前,关于鸢尾蒜属的研究多集中在其地理分布[1-2]、化学成分[12-13]、营养器官解剖结构[14]、种子萌发特性[5]等方面,而无菌播种及培养条件对离体萌发的影响未见报道,也未见其离体鳞茎形成相关研究。

本文参考石蒜属植物的无菌播种体系,选择不同的消毒方式、培养温度、培养基配方、GA3处理、贮藏温度及时间,系统地研究其对鸢尾蒜种子无菌萌发及离体鳞茎形成的影响,旨在为有效地保存鸢尾蒜野生种质资源,并实现人工繁殖与开发利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试材料为2017年4月于新疆昌吉回族自治州采集的野生鸢尾蒜种子。自然干燥后选择饱满的种子作为试验材料,种子百粒质量为(515.62±6.03)mg。其余种子装于具有透气性的牛皮纸信封内,分别置于室温(25℃)和4℃冷柜中保存。

1.2 方法

试验于2017年6月至2018年3月在浙江大学观赏植物组培实验室进行。无菌培养室光照强度为60 μmol/(m2·s),温度为(25±2)℃。

试验参考任梓铭等[7]石蒜属种子无菌播种的方法进行,并做少量改动。将不同贮藏方式下的鸢尾蒜种子置于清水或800 mg/L的GA3溶液中浸泡12 h,然后将种子置于含少许洗洁精和吐温20(Tween-20)的水中浸泡15 min,用流水冲洗1.5 h。在超净工作台上将种子夹入50 mL灭菌离心管内,完成对种子的消毒。消毒时间梯度设置参考李岳等对野生郁金香种子的消毒方法[15],具体见表1(S1~S6表示6种不同的消毒方式)。以75%乙醇涡旋30 s、结合0.1%HgCl23 min处理为例:向离心管中加入75%乙醇,于涡旋振荡器(型号:WH-861)涡旋消毒30 s,倒出乙醇后,用无菌水漂洗3遍,再加入0.1%HgCl2溶液至浸没种子,手按住离心管于涡旋振荡器上涡旋3 min,最后用无菌水漂洗4遍,每遍不少于1 min。消毒完成后将种子接种于含30 g/L蔗糖的不同6-苄基腺嘌呤(6-benzylaminopurine,6-BA)及萘乙酸(1-naphthylacetic acid,NAA)配比的培养基中,基本培养基采用MS培养基,置于25℃或4℃冷柜中黑暗培养。培养基、培养温度、种子预处理、贮藏条件等共构成11种不同的处理,具体见表2(T1~T11表示11种不同的处理条件)。

表2 对种子的11种不同处理条件Table 2 Eleven different treatment conditions for the seeds

1.3 观察与统计

每个处理接种10粒种子,5个重复。播种后每天观察,参照《国际种子检验规程》的鉴定标准进行发芽测定[16],选择以下指标对种子的发芽状况进行分析:

萌发时滞:从发芽实验开始至第1粒种子萌发所需的时间,d;

萌发高峰期:从实验开始至日发芽种子数达到最大时所需的时间,d;

发芽持续时间:从种子开始萌发至最后1粒种子萌发所需的总时间,d;

萌发率/%=发芽种子数/供试种子数×100;

发芽势/%=日发芽种子数最大时的发芽种子数/供试种子数×100;

污染率/%=污染种子数/种子总数×100;

芽长:播种后30 d幼嫩胚伸出的长度,mm。

30 d后将萌发的芽转入组织培养室,在25℃、光照条件下进行成苗培养,70 d(即播种后100 d)后观察植株状态,统计叶长、根长,并拍照记录。随后转接至含60 g/L蔗糖的MS培养基中进行成球培养,30 d后观察鳞茎形成情况,并拍照记录。

实验结果采用Excel 2007和SPSS 20.0软件进行方差分析和多因素比较分析。

2 结果与分析

2.1 消毒方式对种子萌发的影响

对未经贮藏的种子以6种不同的消毒方式进行处理,然后接种于MS培养基上,置于4℃冷柜中进行萌发培养,具体处理方式见表1。萌发指标见表3,30 d后的发芽情况如图1所示。

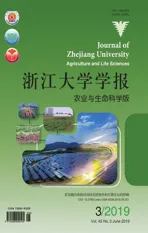

表3 不同消毒方式下的种子萌发情况Table 3 Seed germination under different sterilization methods

如表3及图1所示,鸢尾蒜种子萌发率较高,经HgCl2和NaClO消毒处理的种子,其30 d萌发率均不低于94.0%。结合NaClO 5、10、15 min的消毒方式可有效控制污染率为0.0%,而结合HgCl23、5、8 min的消毒方式虽然可在萌发阶段将污染率控制为0.0%,却均在转入25℃光照条件培养后的成苗阶段出现不同程度的白色细菌污染(图2);在萌发指标方面,NaClO消毒的种子(S4~S6)萌发高峰期显著提前,萌发时滞和发芽持续时间明显缩短,发芽整齐。其中,以S4处理的种子发芽势最高,为52.0%,萌发时滞为13.8 d,发芽持续时间最短,为3.2 d,最早结束发芽过程;而HgCl2处理的种子(S1~S3)萌发时滞和发芽持续时间延长,发芽整齐度也明显不及NaClO处理。观察并统计播种后30 d芽长情况可知,NaClO处理的种子芽长均已超过9 mm;而HgCl2处理的种子芽长较短,由于3种处理的发芽结束时间差异不大,芽长却出现显著性差异,推测长时间HgCl2处理对种子存在伤害,抑制了芽的伸长。综上所述,遵循节省消毒时间的原则,认为S4是最优消毒方式。

图2 HgCl2消毒条件下的种子在成苗阶段出现的细菌污染情况Fig.2 Bacterial contamination of seeds sterilized by HgCl2 in seedling stage

2.2 培养条件对种子萌发的影响

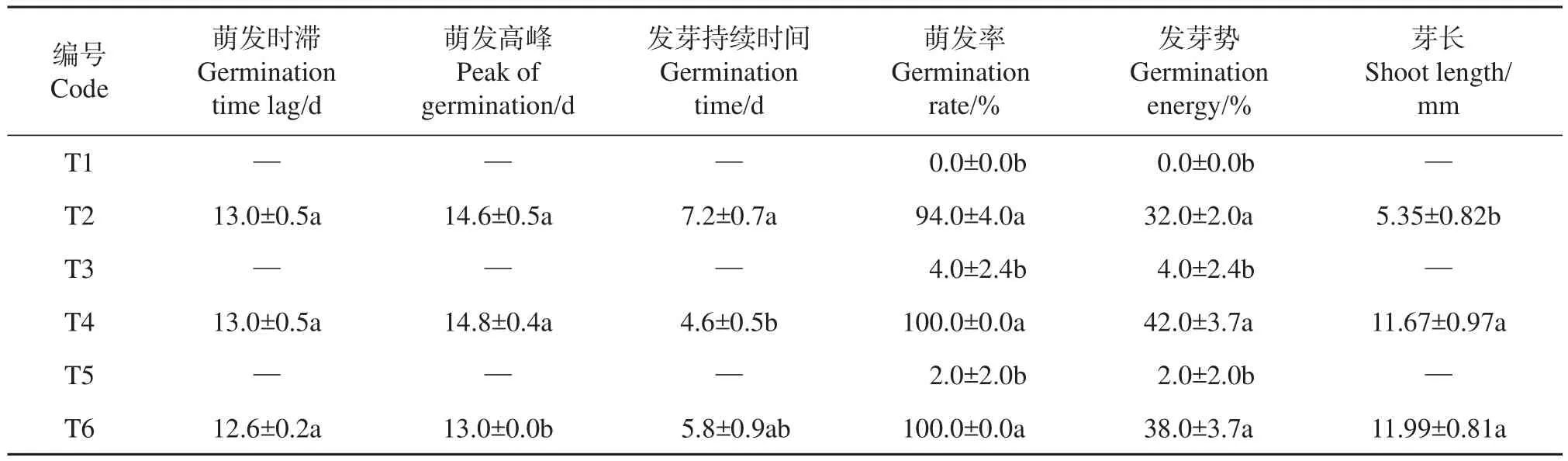

将于4℃条件下、贮藏2个月的种子无菌播种于MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L、1/2 MS、MS这3种不同的培养基上,分别置于25℃和4℃条件下进行萌发培养,具体培养条件见表2,各项萌发指标如表4所示,30 d后的发芽情况见图3。

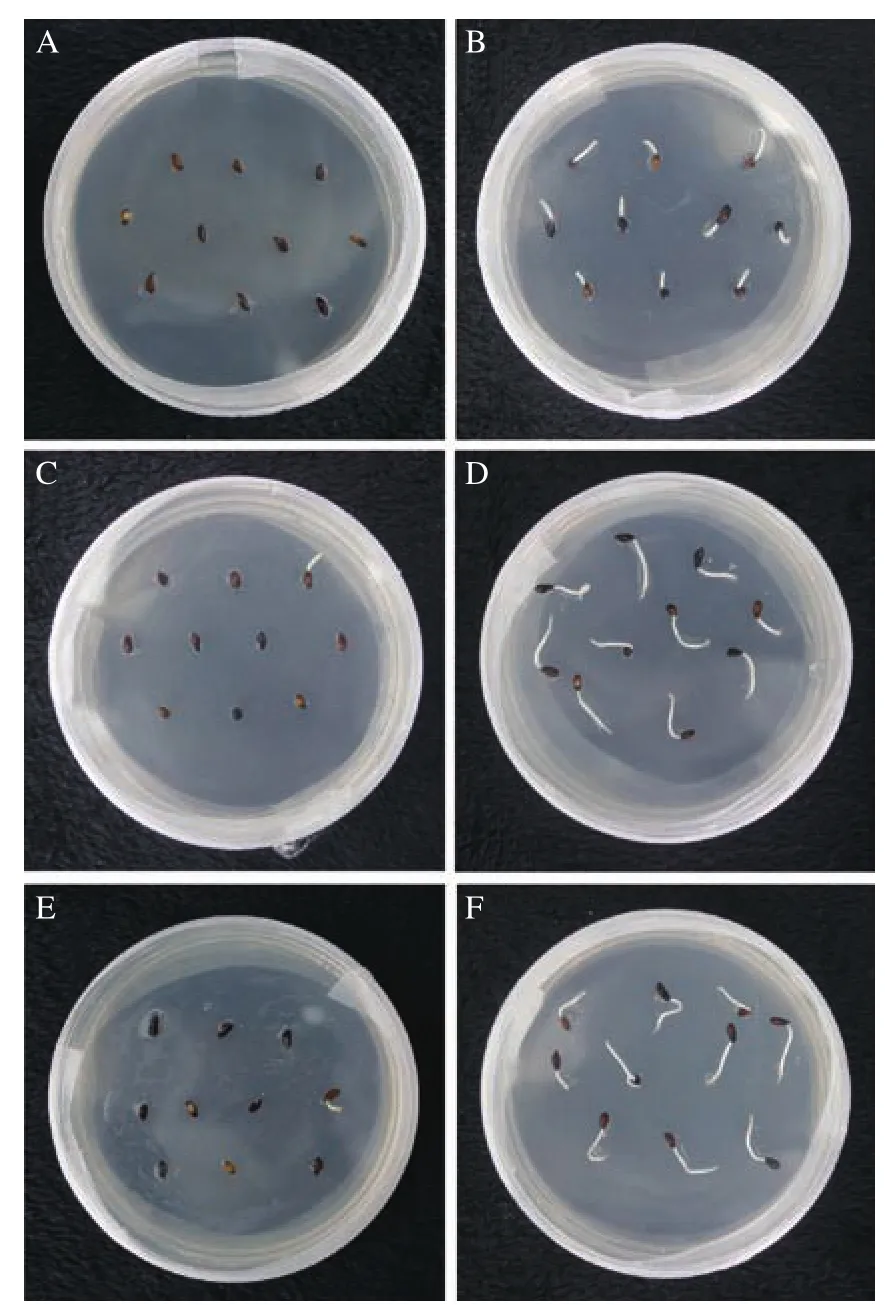

表4 不同培养条件下的种子萌发情况Table 4 Seed germination under different culture conditions

如表4及图3所示,在4℃培养条件下,鸢尾蒜萌发率不低于94.0%,而在25℃培养条件下,鸢尾蒜发芽困难,30 d内几乎无种子发芽。后尝试重新转入4℃条件下培养,即可正常发芽。可见,低温是鸢尾蒜种子萌发的首要条件。

在4℃条件下,3种不同培养基中的种子萌发时滞、发芽率均差异不大。但MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L培养基(T2)中的种子萌发高峰较MS培养基(T6)显著延迟,发芽持续时间延长,30 d后的芽长也显著较短。由此推测,植物生长调节剂的存在抑制了鸢尾蒜芽的快速伸长。另外,1/2 MS培养基(T4)与MS培养基(T6)仅在萌发高峰上存在显著差异,在1/2 MS培养基中种子萌发高峰延迟。

2.3 种子预处理及贮藏条件对种子萌发的影响

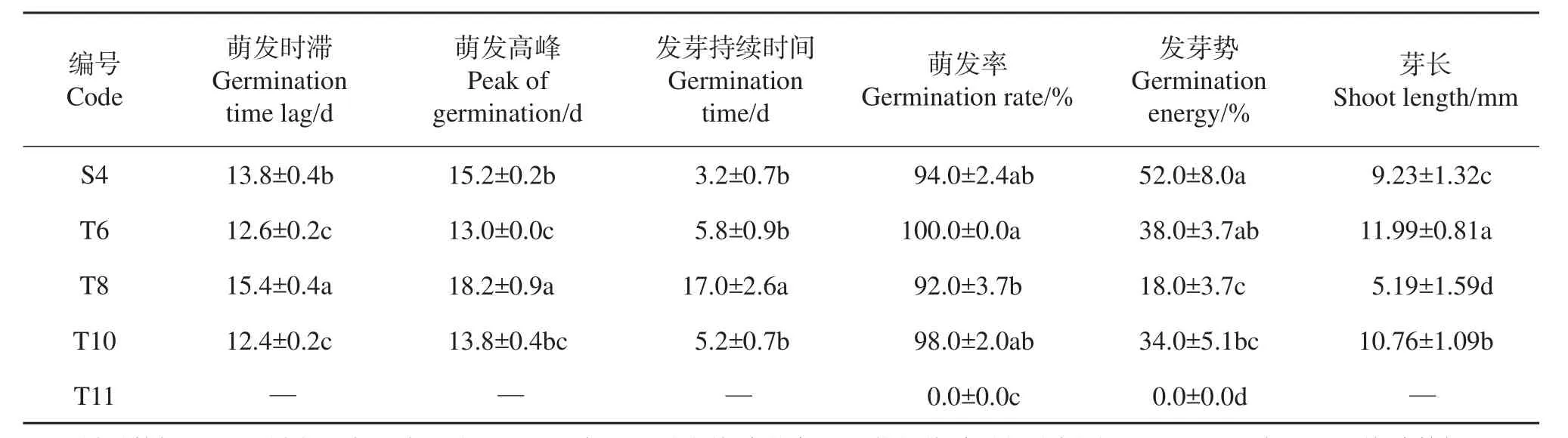

将在4℃及室温(25℃)条件下贮藏2个月的种子分别置于800 mg/L的GA3溶液或清水中浸泡12 h,无菌播种于MS培养基上,置于4℃条件下进行萌发培养,具体处理条件见表2,各项萌发指标如表5所示。

由表5可知,无论是在4℃还是室温条件下贮藏的种子,GA3浸种(T6、T8)后的萌发效果均略好于清水浸种(T7、T9),具体表现在对种子萌发时滞、萌发高峰、萌发率有不同程度的促进作用上,但仅在4℃条件下贮藏的种子中,对其萌发高峰的提前构成显著差异。因此,在无菌播种体系下,800 g/L的GA3浸种对促进种子的萌发具有一定效果,但并不显著。另外,本研究还发现4℃和室温贮藏2个月的种子在各项萌发指标上差异显著(除萌发率外)。

为了进一步探究贮藏条件对鸢尾蒜种子萌发的影响,比较了未贮藏、4℃贮藏2个月、室温贮藏2个月、4℃贮藏6个月及室温贮藏6个月的种子无菌萌发情况。具体处理条件见表2,各项萌发指标如表6所示。

由表6可知,经过2~6个月的4℃条件贮藏后,种子发芽持续时间延长,发芽势降低,但并未影响发芽率。而室温贮藏后发芽效果则较差,贮藏2个月后,萌发时滞、萌发高峰显著推迟,发芽持续时间大大延长;贮藏6个月后,发芽率降至0.0%。由此可知,4℃贮藏是保持种子活力的有效贮藏方式,这也是有关鸢尾蒜种子有效贮藏方式的首次报道。

2.4 离体鳞茎的形成

图3 培养条件对种子发芽的影响Fig.3 Effects of culture conditions on seed germination

播种30 d后,将T2、T4、T6萌发条件下的芽转移到25℃光照条件下培养,这3种萌发条件的不同仅在于培养基,分别是MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L、1/2 MS、MS培养基。其中,T6中的芽转移后的植株状态变化见图4。实验结果表明,鸢尾蒜原生鳞茎的形成与李娜等[17]描述的石蒜属忽地笑原生鳞茎形成过程类似。转入25℃光照条件下培养10 d后,芽进一步伸长,顶端出现胚根生长(图4B);20 d后,子叶基部与胚根可以明显区分,并且首次观察到第1片叶抽出(图4C);70 d后,植株发育完全,具根、茎、叶,但子叶基部尚未观察到明显的小鳞茎膨大(图4D)。

进一步观察3种不同培养基中的植株的形态。如图5所示,1/2 MS(T4)与MS(T6)培养基中的植株形态类似,根叶发育完全但未见子叶基部明显膨大,但在MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L(T2)培养基中,植株根变态明显,子叶基部也略有膨大(典型单株见图5E)。统计植株形态指标(图6)发现,该培养基(T2)中的植株转移到25℃光照条件下培养后,根由于变态而伸长困难,叶片长度则显著大于T4和T6。可见,植物生长调节剂的添加虽然影响了鸢尾蒜根的发育,却能够促进叶片的抽出与伸长,对鳞茎的膨大也起到一定程度的促进作用。综上表明,在这3种培养基中,MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L是对鸢尾蒜发芽后叶及鳞茎发育较好的培养基。

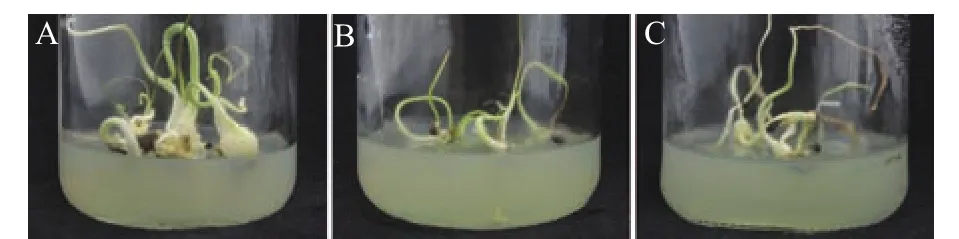

播种100 d后,将3种培养基中的植株切除冗余根及叶片,转移到含60 g/L蔗糖的MS培养基中进行成球培养,转接30 d后鳞茎形成情况见图6。可以看出,MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L培养基中的植株转接后可以形成明显膨大的鳞茎(图7A);1/2 MS培养基中的植株转接后子叶基部基本无膨大(图7B);而MS培养基中的植株转接后也可形成鳞茎,但膨大不明显(图7C)。由此推测,种子萌发及成苗条件对后续获得鸢尾蒜离体鳞茎具有持续影响。鸢尾蒜种子经MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L培养基(T2)萌发和成苗培养后,最有利于鳞茎的形成。

表5 GA3与清水浸泡处理下的种子萌发情况Table 5 Seed germination under GA3or water soaking treatment

表6 不同贮藏条件下的种子萌发情况Table 6 Seed germination under different storage conditions

图4 转入25℃光照条件下培养的植株状态变化Fig.4 Plant state changes after transferring to 25℃in daylight

综上所述,鸢尾蒜无菌萌发及鳞茎形成的具体方案可归纳为:自然阴干或4℃贮藏的种子经800 mg/L的GA3浸种12 h,接种时用75%乙醇涡旋消毒30 s并结合2%的NaClO涡旋消毒5 min,接种在含30 g/L蔗糖的MS+6-BA1.0 mg/L+NAA0.2 mg/L培养基中,置于4℃黑暗条件下培养30 d,获得长势较为一致的5 mm左右的芽;随后转移至25℃光照条件下培养70 d,获得具有根、茎、叶的完整植株;最后转移到含60 g/L蔗糖的MS培养基中,可获得膨大的鳞茎。

图5 转入25℃光照条件下培养70 d后的植株状态Fig.5 Plant state after transfer to 25℃in daylight for 70 d

3 讨论

图6 100 d后不同培养基中植株的形态指标Fig.6 Morphological indexes of plants in different mediums after 100 d

图7 将植株转入MS培养基30 d后的鳞茎状态Fig.7 Bulblet status after transferring plants to MS medium for 30 d

鸢尾蒜在我国仅新疆有分布,是具有重要观赏及药用价值并且亟须保护的植物种质资源。植物种质资源保存的方法大体可分为2大类:一类是原境保存,为此建立自然保护区、天然公园或就地保护处于危险或受威胁的植物;另一类是异境保存,为此需要建立各种基因库,离体基因库就是其中一种[18]。本实验成功建立了鸢尾蒜无菌播种体系,获得了离体鳞茎,实现了鸢尾蒜在江南地区的异地保存,对其资源保护和开发利用都具有重要意义,也为利用我国重要野生资源进行种球高效扩繁和品种选育提供了新途径。

本实验采用NaClO和HgCl2消毒,均获得了较好的效果,其中,NaClO消毒5、10、15 min均可有效控制污染率为0.0%,并且使萌发高峰期明显提前,萌发时滞和发芽持续时间显著缩短。本研究认为,这与NaClO具有腐蚀软化种皮的作用有关,而种皮破损有利于鸢尾蒜种子的萌发;而HgCl2毒性相对较高,消毒时间太短容易导致后期细菌污染,延长消毒时间则导致芽的伸长受到影响。谢双全[5]对鸢尾蒜种子的研究表明,在4℃条件下,采用标准发芽法,鸢尾蒜萌发时间为60 d,而在刺破终孔端种皮或800 mg/LGA3的处理下,可缩短萌发时间至35 d。而在本实验建立的无菌播种体系中,筛选得到最佳消毒方式为75%乙醇涡旋消毒30 s并结合2%NaClO 5 min,在该条件下,萌发时滞为13.8 d,发芽持续时间3.2 d,17 d即可结束发芽过程,其萌发时间缩短为标准发芽法的一半。由此可见,无菌播种可有效缩短发芽进程,相比自然萌发获得种质资源具有明显的优越性。

目前,关于鸢尾蒜属种子生物学的研究尚少。田琳等[8-9]在准噶尔鸢尾蒜中的研究表明,在室温(18~23℃)条件下,5周后发芽率为0,认为低温是准噶尔鸢尾蒜种子萌发的首要条件;谢双全[5]在鸢尾蒜种子的研究中同样认为低温具有重要作用,但并未进行室温下的种子萌发实验。本实验尝试在4℃、25℃条件下分别进行鸢尾蒜种子无菌萌发,结果表明,在4℃条件下种子萌发率均在94.0%以上,而在25℃条件下几乎无种子发芽。由此证实,低温是鸢尾蒜种子萌发的首要条件。种皮的抑制作用在鸢尾蒜属种子的萌发过程中被认为是仅次于低温的重要因素。谢双全[5]在鸢尾蒜种子的研究中认为,刺破终孔端种皮可大大提高种子萌发率并缩短萌发周期。田琳等[8-9]在准噶尔鸢尾蒜的研究中则认为,800 mg/L GA3浸种处理可有效提高萌发率,但在刺皮条件下,增加GA3处理的加成作用则不明显。本实验以清水为对照,对鸢尾蒜种子进行800 mg/L GA3浸种处理,但效果不明显。本研究认为,在无菌播种体系中采用的NaClO消毒方式导致种皮在一定程度上破损,其作用类似于刺破种皮,使得GA3处理并无显著作用。实验还发现,贮藏条件对种子的发芽特性具有重要影响。自然干燥的种子经4℃贮藏6个月后仍能保持种子发芽力,且并未影响发芽率,而室温贮藏2个月后就导致种子萌发周期大大延长,贮藏6个月后萌发率为0。目前,在鸢尾蒜属中,这是关于有效贮藏方式的首次报道,也为鸢尾蒜属种子的保存提供了参考。

在球根植物无菌播种中,除了温度、光照等环境条件,培养基中大量元素含量及外源激素配比都会对无菌萌发及鳞茎形成产生重要影响。例如,在石蒜属中,姚丽娟等[19]认为换锦花种子无菌萌发的最佳培养基为MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L。彭俊翰[20]在换锦花胚培养中发现,在MS全量培养基中换锦花种子发芽与生长正常,而在减量大量元素的培养基中,鳞茎发育则明显较差。在郁金香属中,王彩霞等[21]研究表明,在培养基中添加植物生长调节剂虽然不能使萌发率提高,但能促使杂交郁金香种子的畸形萌芽长出鳞茎并增殖。本实验首创性地探究了不同培养基对鸢尾蒜种子无菌萌发及离体鳞茎形成的影响,结果表明:在添加了6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L的MS培养基中,30 d后芽长显著短于MS和1/2 MS培养基中的,但在转入25℃光照条件下进行成苗培养后,却能够促进叶片的伸长及子叶的膨大,最终在成球阶段促使鳞茎的形成。可见,植物生长调节剂对鸢尾蒜离体鳞茎的获得具有重要意义。在本实验中,鸢尾蒜经MS+6-BA 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L的培养基无菌萌发后,最终能形成明显膨大的鳞茎,但膨大比例不高,因此在后续研究中,可考虑调整成球培养基中外源激素的配比及温度、光照等环境条件以促进鳞茎的膨大。

4 结论

实验成功建立了鸢尾蒜无菌播种体系,获得了离体鳞茎,实现了鸢尾蒜在江南地区的异地保存。75%乙醇涡旋消毒30 s并结合2%NaClO 5 min是鸢尾蒜种子的最佳消毒方式,采用该消毒方式,筛选得到最佳培养条件,认为4℃低温培养是种子萌发的首要条件,经MS+6-BA1.0 mg/L+NAA0.2 mg/L+蔗糖30 g/L培养基无菌萌发的芽转入25℃光照条件下,再转接至含60 g/L蔗糖的MS培养基上,可形成膨大的鳞茎。另外,实验还发现4℃贮藏6个月可以基本保持种子发芽力,室温贮藏6个月后则无种子发芽,认为4℃冷柜贮藏是保持鸢尾蒜种子发芽力的有效贮藏方式。

致谢本试验的鸢尾蒜种子为新疆农业大学谭敦炎教授赠予,谨致谢意!