重庆市救助管理站内流浪儿童心理健康状况调查

2019-07-02向滨洋

向滨洋

(重庆师范大学 应用心理学重点实验室 重庆:401331)

流浪儿童是指18岁以下超过24小时没有监护人监督的情况下通过街上乞讨和捡拾等方式来维持生计的儿童或青年[1]。目前,我国流浪儿童的数量已超过15万人[2],伴随着不断加快的城市化进程以及农村人口的快速流动,其数量也在逐年增多。针对流浪儿童这一现象,我国在各省市设立了多个救助管理机构,以确保流浪儿童能够及时得到救助。

为了更好的救助流浪儿童,关注其流浪的原因是很有必要的。根据重庆救助管理站收集到的资料,可将其离家原因主要分为以下几类:离家出走、务工无着、外出玩耍、见网友、被遗弃、走失、外出寻人、被迫流浪。流浪儿童多数来自单亲家庭或者离异家庭,因父母离异、家庭重组、家人死亡或家人服刑给孩子造成了很大的心灵伤害。有些父母对子女的教育方式不恰当,对其过分溺爱或者过分严厉,使得未成年儿童身心受创,存在一定心理问题。当他们无力改变现状时,便会选择离家出走,到处流浪。流浪儿童尚未成年,离家后生活环境与人际关系发生了相当大的变化,衣食住行都是问题,为了生存不少流浪儿童产生了违法行为,如:偷盗、抢劫、贩卖不正当物品[3]。研究表明,与平常儿童相比,流浪儿童存在着更多的行为问题和心理问题,如:高焦虑、低自尊、忧郁、自卑、冲动[4-5]。不管是流浪前还是流浪后,流浪儿童产生的心理问题都是各个机构在救助过程中务必解决的。提高流浪儿童心理健康水平是救助过程中必不可少的一环。

本研究以重庆市救助管理站为例,考察2016-2018年入站流浪儿童的心理健康水平,为今后流浪儿童救助模式提供思路,为其心理干预提供参考依据。

1 方法

1.1 对象

选取2016-2018年进入重庆市救助管理站流浪儿童发放调查问卷,调查人数为202人,根据问卷测谎题剔除无效问卷后,剩余问卷135份,基本情况见表1。

表1 被试基本情况

1.2 研究工具

采用华东师范大学心理学教授周步成修订的心理健康诊断测验(Mental Health of Test,MHT)[6]。共100个条目,包括1个全量表和1个效度量表。全量表划分为8个内容量表,分别是学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向和冲动倾向。内容量表分数相加为量表总分,总分越高则心理健康水平越低。量表总分≥65分,即存在较为严重的心理问题;若量表总分<65分,则需进一步筛查,当单项内容量表分数≥8分时为单项维度上存在某种倾向。

1.3 统计方法

采用SPSS19.0进行数据整理和数据分析。运行独立样本T检验,考察在人口学变量上,流浪儿童心理健康状况是否存在差异。

2 结果

2.1 重庆市救助管理站内流浪儿童心理问题检出率

重庆市救助管理站内流浪儿童心理问题检出率见表2。以总分≥65分界定,焦虑情绪较严重者占被调查总体的4.4%,以各内容分量表分数≥8分界定,各分量表的阳性检出率排在前4位的是:学习焦虑、身体症状、过敏倾向、冲动倾向。其中,48人有学习焦虑症状,占总人数的35.6%,位居阳性检出率的首位。

表2 流浪儿童心理问题检出率(N=135)

2.2 不同性别与是否独生的流浪儿童心理健康状况的差异情况

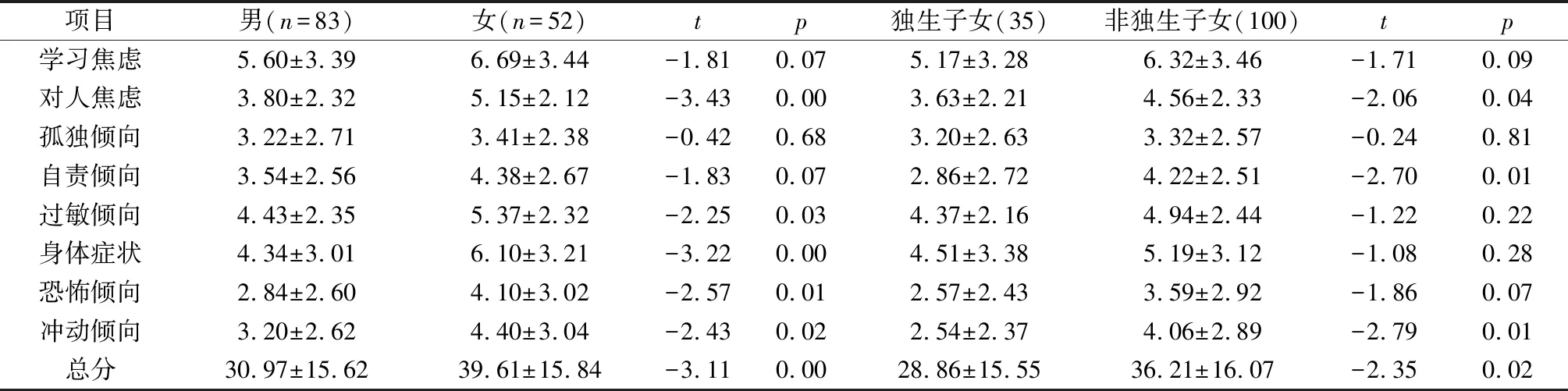

不同性别与是否独生的流浪儿童心理健康状况的差异情况见表3。在性别上,流浪儿童中女生的对人焦虑、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向以及焦虑总分均显著高于男生。在是否独生上,流浪儿童中非独生子女的对人焦虑、自责倾向、冲动倾向以及焦虑总分均显著高于独生子女。

表3 不同性别与是否独生的流浪儿童心理健康状况的差异情况(Χ±SD)

3 讨论

2016-2018年间,进入重庆市救助管理站的流浪儿童以男性、非独生子女、留守、农村、非完整家庭居多。从表2可知重庆市救助管理站内存在严重心理问题的流浪儿童高达4.4%,有研究指出重庆市中小学生心理健康问题总检出率为1.2%[7],与其相比流浪儿童的心理建康状况总体上是较为不理想的。由于长期在外流浪,生存环境艰难,人际关系复杂,导致其很难和普通儿童一样健康成长。造成流浪儿童心理问题的原因可以分为两个类别来进行探讨,第一是由流浪前所产生的,第二是由流浪后所产生的。流浪前产生的心理问题很大部分会导致儿童产生流浪的想法,这部分心理问题产生的原因主要来源于家庭以及学校。根据收集到的人口学资料可看出大多数流浪儿童来自非完整家庭,这一现象与其他救助机构一致[8],家庭结构的不完整导致儿童缺乏安全感,久而久之难免会产生心理问题;父母不合理的教养方式也会导致其心理不健康,如父母家暴、体罚孩子,过分溺爱孩子。在学校方面,有研究表明流浪儿童在流浪前对老师及学校信任度较低、学习成绩较差、与老师关系不融洽,表示不喜欢自己的老师,也反映老师不喜欢自己[7];还有不和谐的同伴关系也会对其产生影响,部分儿童还会受到校园霸凌,由于老师与同学不公平的对待以及自身性格的原因均会使其产生一定的心理问题。流浪后,儿童面临的最主要问题便是解决温饱,在谋生过程中流浪儿童也会遭到一定侵害,其自身也会产生某些违法行为,有研究发现80%以上的流浪儿童都遭受过诸如辱骂、殴打、虐待、被骗、强迫行乞等侵犯和教唆行骗、偷窃、抢劫等犯罪行为[9]。与此同时,流浪儿童没有固定住所,连最基本的人身安全、生活物资、个人卫生都无法得到保障,这些都会给流浪儿童的身心造成极度伤害。还有一类流浪儿童的心理健康是非常值得关注的,就是那些被迫流浪的儿童,包括被家人遗弃、走失、被拐卖。这部分儿童在流浪过程身心中会遭受更大的伤害,他们经历过的事情也是难以想象的,也使得救助机构必须对其进行专业的心理干预以改善心理健康水平。

在分量表(表3)中流浪儿童的学习焦虑、身体症状、过敏倾向、冲动倾向位于前四位。学习焦虑(35.6%)排在第一位,这一情况与重庆市中小学生是吻合的,但其原因可能是不一样的。大部分流浪儿童文化程度普遍较低,并处于义务教育阶段,他们脱离了正常的学习生活,突然间让他们再次接受学习便会产生一定抵触与不适,长时间的流浪也会使得他们的学习效果欠佳。由于在流浪过程中,一些不堪的经历使儿童身心受到了难以磨灭的创伤,且因年龄尚小,随之而来的便是一些躯体症状,导致身体症状这一维度检出率较高。不管是被迫还是主动流浪的儿童与同龄人相比他们都缺少了父母的关爱、老师与同学的陪伴,没有一个可以健康成长的环境,他们均普遍表现出过多的自卑、忧郁、孤僻、多疑、情感脆弱,担心、恐惧与焦虑,遇事不冷静,冲动与攻击性[10]并造成了他们过度的敏感。由于流浪儿童过早地进入社会,其法律意识淡泊、自我约束能力较差,没有人引导他们如何合理地解决问题,因此很多流浪儿童遇事不冷静、情绪暴躁、易冲动。在性别上,流浪儿童中女生的对人焦虑、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向以及焦虑总分均显著高于男生。在流浪过程中,女孩受到的伤害往往大于男孩。根据重庆市救助管理站收集到资料显示,不少犯罪分子会让流浪女孩从事违法工作,在这一过程中女孩会受到较大的侵害,导致其心理健康水平低于男性,甚至在救助初始阶段很多女孩开口讲述自己的经历都很难,也不愿意与救助工作人员交流。相比男生,女生更胆小脆弱,不管是精神上还是身体上流浪女孩受到的伤害都是非常巨大的。在是否独生上,流浪儿童中非独生子女的对人焦虑、自责倾向、冲动倾向以及焦虑总分均显著高于独生子女。流浪儿童中绝大部分是来自农村,其中以非独生子女居多,完整家庭较少。独生子女意味着父母所有的关注都在一个人身上,也不需要与其他人共享任何事物,避免了与兄弟姐妹的相处,也不会产生父母将其与其他孩子比较的局面,若是由于家庭重组产生的兄弟姐妹,其关系就更难融洽。

流浪儿童正处在身心发展重要时期,不难发现他们的心理健康水平是有待提高的,在救助过程中不光要提供物质保障,还要关注他们的心理健康,只有这样流浪儿童才能真正的回归家庭、回归社会。对于流浪儿童必须进行系统的心理干预,若没有改善他们的心理环境,没有从根源解决问题,很大部分会造成其反复流浪,当然这也需要各个方面的协同合作,包括救助机构、家庭、学校以及社会大众。

4 结论

本研究发现流浪儿童心理健康状况较差,其中学习焦虑、身体症状、过敏倾向、冲动倾向较为严重;流浪儿童中女生的对人焦虑、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向以及总焦虑情况较为严重;流浪儿童中非独生子女的对人焦虑、自责倾向、冲动倾向以及总焦虑情况较为严重。