“职前—职后全程订单式”人才培养模式构建

2019-07-01翁连海逯家富徐亚杰

翁连海 逯家富 徐亚杰

摘 要 “职前—职后全程订单式”人才培养模式是在终身教育思想指导下,突出职后订单教育而构建的职前—职后全学程、校企深度融合、工学“双交替”育人的订单式人才培养模式。该模式依托职教集团及校企共赢的长效合作机制,适时修正人才培养目标,实时更新人才培养内容,职前—职后人才培养评价并重,为学校学生和企业员工构建了系统、广阔、完备的终身学习体系。

关键词 职前—职后全程订单;人才培养模式;校企合作;长效机制;工学交替

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2019)08-0028-05

2007年以来,长春职业技术学院(以下简称“学校”)食品与生物技术分院借助参与国家示范性高职院校建设的契机,经历了从“订单式”人才培养模式到“全程订单式”人才培养模式,再到“职前—职后全程订单式”人才培养模式改革的发展历程。同期,成都师范学院对“职前职后衔接,产学研一体化”人才培养模式也进行了探索,揭开我国高等职业教育开展“职前—职后全程订单式”人才培养模式改革的序幕[1][2][3]。

一、“职前—职后全程订单式”人才培养模式改革的缘起

2007年4月至7月,“订单式”人才培养模式初步形成。此阶段起始于第二批国家示范性高职院校建设项目启动,学校先后到哈尔滨、北京、宁波、深圳等地学习高职教育理论,感知与体验传统教学理论与先进教育理念的碰撞,从学习中总结,从总结中提升,从提升中创新,初步形成了基于校企订单协议的“订单式”人才培养模式。

2007年8月至2008年4月,“全程订单式”人才培养模式建立。“订单式”人才培养模式主要是基于校企招生订单,即所谓“量体裁衣式”订单教育,工学结合多流于形式。学校经过理性思索与研究,依据教育规律,将校企订单协议细分为招生订单、课程订单、教学订单与就业订单,实现了“订单式”人才培养模式改革的第一次升级,建立了“全程订单式”人才培养模式。

2008年5月至2009年1月,“职前—职后全程订单式”人才培养模式构建。随着校企合作的不断深化,食品与生物技术分院启动了大量的校企合作项目,如在职学历教育、企业员工培训、校企横向科研课题等,在终身教育思想指导下重新审视“全程订单式”人才培养模式,从人才培养目标、培养内容、培养过程、培养制度、培养评价等方面进行全方位研究,实现了“订单式”人才培养模式改革的第二次升级,构建了“职前—职后全程订单式”人才培养模式。

2009年2月至今,“职前—职后全程订单式”人才培养模式不断发展。2012年,为了顺应我国超大型跨地区企业集团人才需求的新形势,食品与生物技术分院在“职前—职后全程订单式”人才培养模式改革基础上,不断创新,形成了“基于大型企业集团的职前—职后全程订单式”人才培养模式。2014年,为适应我国职业教育现代学徒制试点工作与地方区域民营企业人才培养需求,创设了“职前—职后全程工学双交替式”人才培养模式,进一步补充与发展了“职前—职后全程订单式”人才培养模式,实现了“订单式”人才培养模式改革的第三次升级,为我国职业教育发展及人才培养模式改革注入了新的内涵。

二、“职前—职后全程订单式”人才培养模式的构建

“职前—职后全程订单式”人才培养模式是指企业与相关职业院校,以企业人力资源发展与职业院校人才培养为目标,通过职前订单(即以职业院校人才培养为主的学历教育订单)与职后订单(即以企业员工培训、新产品开发与技术改造等为主的教育培训订单)教育,全面实现“合作办学、合作育人、合作就业与合作发展”的人才培养模式。

构建“职前—职后全程订单式”人才培养模式,首先由学校与行业企业共同组建职业教育集团,搭建校企合作平台,而后基于职教集团,搭建技术资源平台,建設生产性实训中心、研究所与教学工作站,校企共同实施职前人才订单培养与职后员工技能培训。在职前人才订单培养阶段,订单企业与学校成立专业教学指导委员会,共同制定人才培养方案、构建课程体系、建设专业资源、管理实践教学、开展职业技能考核,共同负责学生实习就业;在职后员工技术培训阶段,学校与订单企业成立专家顾问委员会,共同进行技术培训、技术升级、技术服务、技术攻关、产品研发,共同解决企业技术难题。通过职前与职后订单人才培养,共同搭建终身学习体系。“职前—职后全程订单式”人才培养模式如图1所示。

职前订单主要体现“个性化”订单人才培养,即按照订单企业个性化用人需求,全程共育高素质技术技能专门人才;职后订单主要体现“多元化”订单校企合作,即利用政、企、校三方联动平台的资源优势和信息共享机制,依据职业院校毕业生与企业员工职业生涯发展需求,校企共同开展应用技术培训和毕业生的继续教育,共同开展技术升级、应用技术研究与新产品研发,全程共解企业难题。学校与长春百克生物科技股份公司共同开展多肽药物合成横向课题研究2项,获“一种基于乙醇/水体系的FMOC-L-氨基酸结晶纯化方法”等国家发明专利2项。

三、“职前—职后全程订单式”人才培养模式的实施与解决的问题

(一)创新校企合作长效机制,解决校企合作制度化问题

学校依托吉林省食品药品职业教育集团,创新职教集团机构管理机制、办学激励机制、资源共享机制、教学改革机制、专任教师培养与企业员工培训机制以及实训基地建设机制,形成校企合作长效机制,破解了校企合作人才培养制度化问题,即职业院校专业层面校企合作流于形式,办学体制与机制不适应人才培养的问题。

(二)搭建政、企、校合作平台,解决人才培养目标定位的错位问题

学校与吉林省工业和信息化厅、吉林省产品质量监督检验院、长春百克生物科技股份公司、吉林大药房、中粮生化能源(公主岭)有限公司、华润雪花啤酒(长春)有限公司等21家单位成立“吉林省食品药品职业教育集团”,搭建政、企、校三方联动合作平台,成立专业建设指导委员会,通过政府搭台、行业指导、校企合作,各职业院校依据区域经济产业结构调整、企业技术升级与产品更新换代需求,重新定位专业人才培养目标,解决了人才培养目标定位的错位问题。

(三)创新人才培养模式,解决人才培养的终身学习问题

在职前,学校依托吉林省食品药品职业教育集团的人才优势,根据不同企业对职业技能人才的不同要求,广泛开展职前“个性化”订单人才培养。

在职后,学校利用政、企、校三方联动平台的资源优势,根据企业可持续发展和员工终身学习发展需要,广泛开展“多元化”项目合作。一是实施员工在职订单培训,提高企业核心竞争力;二是与企业签订员工学历教育订单,开展企业员工学历教育;三是与企业开展应用技术项目研究合作,解决企业生产和技术难题。职后订单教育既延长了学习时间,又拓展了学习空间,解决了职业院校毕业生与企业员工终身学习问题。

(四)探索职教师资培养途径,解决人才培养内容持续更新问题

学校选派骨干教师深入企业,与企业工程技术人员共同开展技术升级攻关、应用技术研究,解决企业生产难题,全面加强职教师资的理论水平、科研能力和实际动手能力,破解了由于职业院校教师专业理论与实践能力落后于企业生产实践,不能持续更新专业知识与提升生产实践能力的瓶颈问题,解决了职前人才培养教学内容滞后于人才培养需求、职后知识与技能不能持续更新的问题。

(五)实施职业与就业能力考核,解决人才培养全程评价问题

学校与企业共同实施人才培养全程评价,主要包括两大部分:第一部分是针对就业前学生专业知识、职业能力与职业素养考核的职业综合能力评价;第二部分是针对就业后毕业生在就业企业工作中的表现,全面评价毕业生爱岗敬业、更新知识、适应环境与完成工作的就业综合能力。破解了職业院校人才培养质量评价局限于校内教学,注重学生职业能力评价,而忽略毕业生就业能力评价的问题。

四、“职前—职后全程订单式”人才培养模式改革的新探索

(一)“基于大型企业集团的职前—职后全程订单式”人才培养模式探索

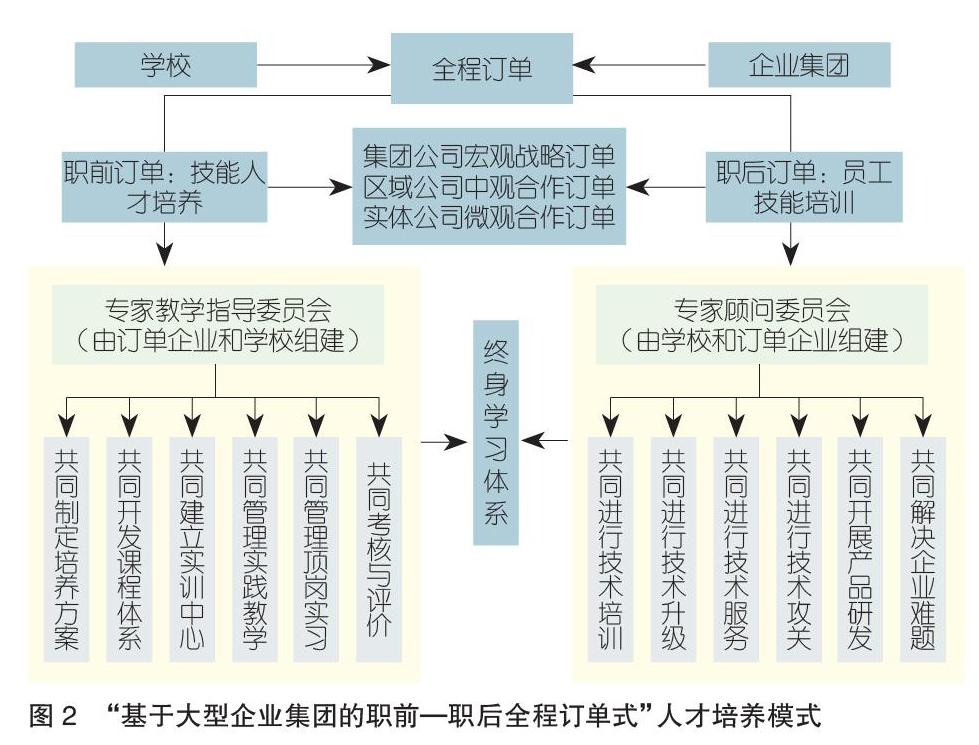

学校食品与生物技术分院基于“职前—职后全程订单式”人才培养模式,与时俱进,又与大型企业集团华润雪花啤酒(中国)有限公司实施订单教育,构建了“基于大型企业集团的职前—职后全程订单式”人才培养模式,详见图2。

1.职前订单人才培养

(1)集团公司宏观战略层面订单人才培养

在华润雪花啤酒(中国)有限公司总体人才发展战略与人才需求框架下,企业集团提出了基于雪花啤酒企业文化与集团总体发展战略,向订单学校提出企业文化建设总体要求与人才基本素质要求(公司人才观、核心价值观、公司发展愿景等),与订单学校签订集团公司宏观战略订单,学校基于上述要求,确定专业人才培养目标及职业素质要求。

(2)区域公司中观合作层面订单人才培养

在华润雪花啤酒(中国)有限公司总体人才发展战略与人才需求框架下,结合集团公司宏观战略订单,各区域公司依据当地各子公司具体人才需求及发展战略要求,与订单学校签订区域公司中观合作订单。订单学校据此确定专业人才培养规格及职业核心能力,明确具体生产、质控与销售岗位群人才培养质量要求,校企共建实训中心。

(3)实体公司微观合作层面订单人才培养

在华润雪花啤酒各区域公司具体人才需求及发展战略要求下,结合区域公司中观合作订单,各区域所属子公司与订单学校签订实体公司微观合作订单。订单学校结合专业人才培养目标、规格及具体生产、质控与销售岗位群人才培养质量要求,编制各专业核心课程标准,实施顶岗实习等实践教学与管理以及学生成绩考核与就业管理。

2.职后订单人才培养

集团公司基于宏观战略与区域公司中观合作,与订单学校签订订单,广泛开展新产品开发、技术服务、技术攻关与技能培训等,并结合各区域子公司人才培养需求,开展非学历继续教育,加强校企全面合作。学校还与四平金士百啤酒、雪花啤酒集团合作,开发小麦啤酒等新产品多项,申报“一种树莓啤酒及制备方法”等国家专利3项。

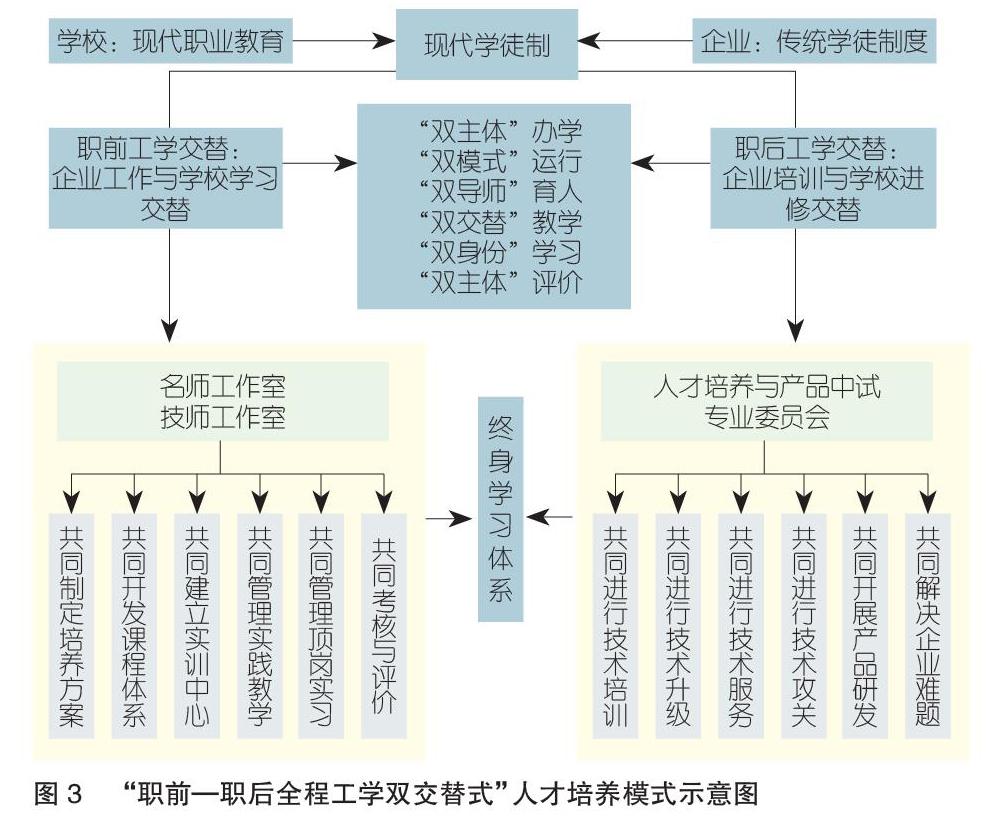

(二)“职前—职后全程工学双交替式”人才培养模式探索

学校依据与吉林省金塔集团战略合作框架协议,继承与借鉴“职前—职后全程订单式”人才培养模式教学改革成功经验,全面深化校企全方位深度融合,开展食品生物技术专业“职前—职后全程工学双交替式”人才培养模式改革,通过职前企业工作与学校学习交替教学、职后企业培训与学校进修交替培训,实现学校人才培养与技术服务有机衔接,打通和拓宽应用技术和技能人才培养发展通道,完成传统学徒培训与现代学校教育有机结合的现代学徒制人才培养,详见图3。

图3中,“双主体”办学即学校与企业双主体办学;“双导师”育人即学校教师与企业师傅双导师育人;“双模式”运行即“校中厂”“厂中校”双模式教学运行;“双交替”教学即工学交替教学;“双身份”学习即学生与学徒双身份学习;“双主体”评价即学校与企业双主体评价。

1.招工与招生有机融合,搭建校企“双主体”办学平台

基于吉林省食品药品职业教育集团与校企合作协议,校企组建现代学徒制试点工作领导办公室,强化政府与行业学会指导,搭建校企“双主体”办学平台。

学校通过“自主单独招生考试”招收33名学生(学徒),33名学生与辽源金塔集团签订用工协议,组成金塔订单班,学校实现了招生,企业实现了招工,完成学校招生与企业招工工作的融合与对接,落实了学校与企业、企业与学生两份协议的签订和执行。同时,经校企双方协商,建立企业奖助学制度,试点企业辽源金塔集团为33名金塔订单班学生提供全部学费,并依据实际情况设立一定数额的奖学金,以激励学生努力学习,落实了校企“双主体”办学责任。

2.学校和企业双向介入,探索“双模式”教学运行管理模式

校企以合作、互利、共赢为原则,探索“校中厂”与“厂中校”相结合的“双模式”教学运行管理模式。“校中厂”是指在学校采用“传帮带”的学徒制方式,通过企业与学校双交替的现代学徒制教学,实施专业人才培养;“厂中校”是指在企业通过员工进入学校进修或学校教师深入企业生产一线开展员工培训,实施职后人才培养。

3.建立两个工作室、一个委员会和一个实验室,构建“双导师”育人平台

建立“两个工作室”,即在学校建立以名师、特聘教授为主导的“名师工作室”,在企业建立以行业企业专家、技术能手为主导的“技师工作室”,通过两个工作室的协同配合,为校企双方“人才双向培养”“人才双向流动”“工作双向介入”“人才双交替教学”提供了支撑性工作平台。

建立一个委员会,即校企双方经商定,成立人才培养与产品中试专业委员会,共同建设人才培养培训基地,根据金塔集团人力资源发展规划需要,定向培养一线技术人才,对企业现有人员进行培训提升;建立产品研发与应用技术推广基地,根据金塔集团发展规划及研发新产品的需要,确定中试生产项目(含设备仪器),进行产品中试、标准制定以及相关新产品的开发与研制。

建立一个实验室,即由金塔集团、食品与生物技术分院和吉林大学生命科学学院联合成立“金塔实验室”,该实验室已落户食品与生物技术分院实训基地。为广泛开展校企协同创新工作,校企共同组建1个省级企业技术中心,开发青辣椒与辣椒籽粕系列产品8项。

4.通过职前企业工作与学校学习交替、职后企业培训与学校进修交替,创设工学“双交替”教学模式

职前企业工作与学校学习交替教学。在第一、第四、第六学期,学生在合作企业,与企业生产一线师傅结成“师徒”关系,在“师徒同岗”的现代学徒制度下,由企业导师“传”“帮”“带”,让学生了解企业、认知岗位,巩固、提高、拓展专业知识与基本生产技能;在第二、第三、第五学期,学生回到学校,依据专业教学计划与人才培养方案,在校内导师指导下,学习关键技能课程、技术课程与国家职业资格课程,完成专业文化知识、专业基础知识、专业单项技能与综合职业能力训练,补充、巩固与加深在企业生产实践中体验到的专业知识,强化、提高职业综合能力。

职后学校进修与企业培训交替进行。毕业生或企业员工可返回学校进修,在学校导师指导下,参与校企横向科研项目,研制与开发新产品,而后将研究成果及核心技术带回企业,在企业导师指导下,进行中试研究与生产实践,通过工学交替,完成学校进修课程学习。

5.构建双线交融项目化课程体系,实现学生与学徒“双身份”学习

职前人才培养以学生社会责任感、创新精神与实践能力为重点,依据金塔集团产品结构及食品行业技术标准,结合国家相关职业资格标准,校企共同开发适应金塔集团用人需求的项目化课程,即学校课程;同时,以企业为主体,开发基于金塔集团产品生产的课程,如“辣椒粗加工生产技术”“辣椒发酵调味品深加工技术”与“辣椒精加工生产技术”等企业课程,以此为基础,构建“学校课程+企业课程”双线交融项目化课程体系,并实施职前订单教学。

职后人才培养以提升毕业生适应产品更新换代的科研创新能力、企业转型升级对员工转岗适应能力为重点,依据金塔集团中、长期发展规划与学生可持续发展能力培养需求,以校企横向科研项目为载体,开发“新产品研制与开发”等学校进修课程;以企业员工转岗、在岗员工培训为载体,开发个性化企业培训课程,并实施职后订单教学。

基于如上课程体系与工学“双交替”教学模式,在职前,学生以学徒的身份,在第一、第四、第六学期,与企业生产一线师傅结成“师徒”关系,完成校外企业学习;在第二、第三、第五学期,学生以学生的身份回到学校,完成学校学习。在职后,毕业生或员工可以学生身份进入学校进修,也可返回企业以学徒身份完成转岗或在岗员工培训。如此往复,实现学生与学徒“双身份”学习。

6.构建“全学程、双向介入”人才培养质量监控和评价体系,实现学校与企业“双主体”评价

校企双方以社会化、科学化、规范化为原则,共同建立人才培养质量考核与评价机构,形成公平、公正与公开的人才培养评价机制,建立职前学习考核与职后就业评价相结合的综合考核与评价标准,实现学校毕业标准与企业用人标准有机融合;积极开展职前与职后“两阶段”“三证书”制度改革,即职前阶段的学校高职学历毕业证书、国家职业资格证书与技术岗位上岗等级证书(企业);职后阶段的学校培训结业证书、国家职业资格证书与技术岗位上岗等级证书(企业)。

五、结语

上述职业教育人才培养模式的变迁,全景展现了我国职业教育“订单式”人才培养模式改革发展的全过程,深刻揭示了职业教育人才培养模式改革发展的必然规律。“职前—职后全程订单式”人才培养模式的改革与实践于2013年10月荣获吉林省教学成果一等奖;2014年9月荣获国家教学成果二等奖。2017年6月,现代学徒制下的“职前-职后全程工学双交替式”人才培养模式的改革与创新荣获中国轻工业职业教育教学成果特等奖。2017年12月5日,《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》下发,标志着“产教融合”进入新的历史阶段。2018年7月,“基于行企校协同创新平台的‘职前—职后全程产教融合式人才培养模式改革与实践研究”成功通过教育部人文社会科学研究规划基金项目立项评审,该模式将向更深层次、更广领域迈进,诠释更新的理念、更深的内涵与更高的形式。

参 考 文 献

[1]教育部,财政部.教育部 财政部关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知[Z].教高[2010]8号,2010-06-01.

[2]杨晓刚.论“职前职后衔接,产学研一体化”模式的构建——以成都师范学院连锁商务管理专业为例[J].黑龙江高教研究,2012(11):128-130.

[3]黃先开,杨鹏,冯爱秋.地方高校多样化人才培养模式改革与创新的探索与实践——以北京联合大学为例[J].中国高教研究,2011(5):61-63.