先秦至汉代荆楚服饰文化研究现状与趋势

2019-07-01王鸿博崔荣荣

夏 添, 王鸿博, 崔荣荣

(1.湖南工程学院 纺织服装学院,湖南 湘潭 411104;2.江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

随着近年来出土文献、实物的不断丰富,学界对楚人的族源分析越来越清晰,表明楚文化的主源是中原文明。楚人先民为“陆终六子”或“祝融八姓”之一的芈姓季连部族,属中原华夏祝融部落的一支,《史记·楚世家》载:“楚之先祖出自帝颛顼高阳。”[1]屈原《离骚》称:“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。”[2]楚国在受周初封时被“封以子男之田”,封地仅“五十里”,相关记载有《史记》卷47《孔子世家》载楚令尹子西曰:“且楚之祖封于周,号为子男五十里。”卷14《十二诸侯年表》则称:“齐、晋、秦、楚其在成周微甚,封或百里或五十里。”春秋早期,楚地尚“土不过同”(方百里为一同),受封地影响,楚人在“筚路蓝缕,以启山林”的崛起过程中与古三苗后裔的荆蛮进行了融合。楚文化作为荆蛮与其他江汉土著民族文化相互影响、共同创造的产物,明显区别于当时周代主体文化。

荆楚地区出土了大量先秦及汉代的青铜器、玉器、丝织物、服饰品,为研究荆楚服饰文化提供了详实、可靠的实物标本,从事楚文化研究的学者也从不同方面对荆楚地区的部分纺织、服饰文物进行了概括、梳理。然而,仍有一些问题亟待解决:如对其染织工艺与装饰艺术、服饰形制与结构特征、染织图案与文化内涵进行全面客观的整理;将荆楚地域上千座楚汉墓葬中出土的精美文物与《左氏春秋》《离骚》《诗经》等文献结合,并考证楚地汉族服饰艺术在形成、传播、扩散过程中受到的人文、地理环境的影响因素。

1 荆楚地区出土织物概况

荆楚地区服饰受到当地自然地理、人文环境、社会生活的影响,是地域文化的重要组成部分。总体而言,荆楚地区气候温暖而潮湿、水源丰富,并有辽阔而肥沃的冲击平原和类型复杂的亚热带丘陵山地,在气温、降水、河流、湖泊、土壤、植被各方面都为楚人的农业生产发展提供了有利的自然条件[3]。荆楚地区有利的自然条件也促进了当地服饰文化的发展,据《尚书·禹贡》记载荆州上贡丝织物有“厥篚玄纁玑组”[4]。春秋战国时期荆楚地区丝织业空前发展,现出土丝织品实物集中在湖南、湖北地区,其中湖南长沙市郊和湖北荆州地区最多。

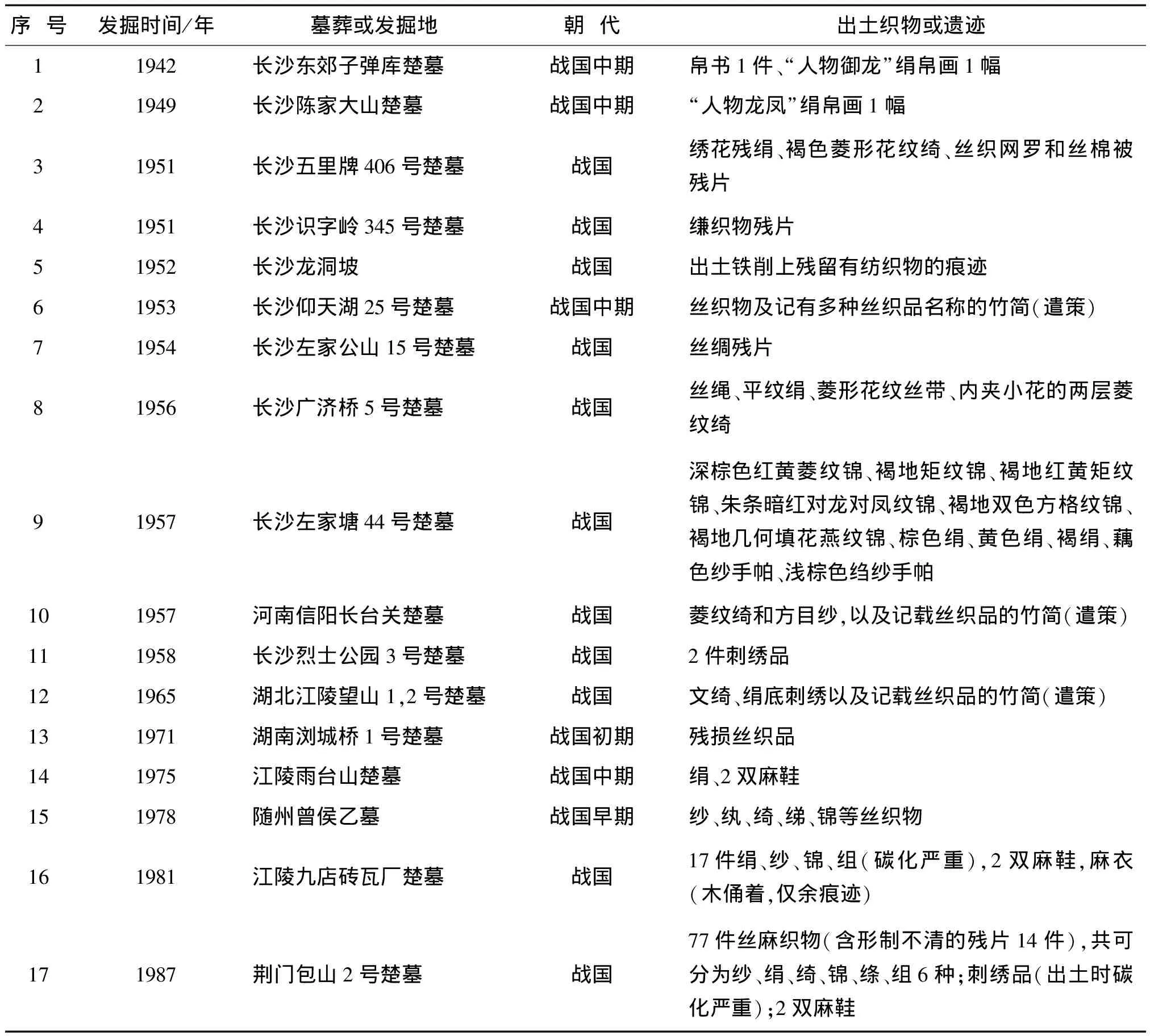

研究古代荆楚服饰须充分考虑实物的样本数量。按照先秦、两汉的历史断代进行梳理,荆楚地区发掘出的先秦、两汉时期墓葬多达4 000余座,其中出土典型织物的墓葬代表见表1[5-6],部分荆楚地区楚墓出土的织物明细见表2[7]。此外,长沙五里牌M406战国楚墓出土木俑30件,均为站侍俑,其中一些木俑全身涂白粉,用墨绘眉目、胡髭、冠、带、襟、袖、裾等,雕刻右衽曲裾长袍,并在襟、袖、裾处加绘朱红纹饰,以示衣袍锦饰边缘;另有8件木俑胸前墨书文字。此批木俑开启了成批木俑发掘的先河[8]。楚地发掘的大量刻绘木俑与着衣木俑(服装、配饰俱全)为研究楚国的服饰和丧葬制度提供了旁证史料。

表1 楚汉墓出土典型织物明细

表2 部分楚墓出土的织物明细

注:表2中1~17号墓出土织物的相关信息采自《考古》《中国田野考古报告集考古学专刊》《江汉考古》《湖南省博物馆馆刊》等考古论著及刊物,在此不一一注明。

目前针对先秦至汉代荆楚地区楚、汉墓出土织物的考古报告和研究简报较多,可分为以下3类:出土织物及服饰的楚汉墓考古报告[9-12],保护研究出土织物的科研成果[13-14],考古、文物研究院、所及研究者发表的考古简报及相关论文[15-17]。其中早期的考古简报与考古发掘报告仅对织物组织结构、服饰形制的相关数据进行了测量、采集与分析,提供的织物、服饰照片仅为固定角度的图示,没有展示多角度的工艺细节。

2 先秦至汉代荆楚服饰文化研究现状

先秦至汉代荆楚服饰文化的研究方法,与学界以往对“楚文化”相关物质材料的研究大致相同,均以楚墓、汉墓的考古工作、发掘简报为基础,从文化类型、文化景观、文化特征3方面切入,并综合考察荆楚地域文化;但在研究内涵方面却有所差别,荆楚服饰文化研究是以具体历史纺织物材料和工艺反映荆楚地域文化特征的。

近年来,地域服饰文化已成为国内外研究热点,其中齐鲁、江南地区近代汉族民间服饰文化的研究成果丰硕。然而,国内外专家、学者对荆楚地区服饰文化的研究较少,尚未形成基于纺织考古材料、历史文献、存世图像资料的古代荆楚服饰文化图谱。

2.1 国内先秦至汉代荆楚服饰文化研究现状

随着南水北调工程的实施,三峡库区文物进行了抢救性的发掘,荆楚地区不断发掘出高规格楚汉墓葬,出土了大量制作精美的丝织品、服饰品,引起了研究楚文化的热潮,涌现出丰硕的研究成果。早期研究大多是针对荆楚地区出土织物、服饰的溯源、简析,如:裴明相[18]对楚人服饰的考析,熊传新[19]对楚国丝织业的研究,姚伟钧[20]对楚服的研究,宋公文等[21]对楚人服装、妆容及习俗的综论,王从礼[22]对楚国贵族佩饰形式的研究,刘信芳[23]对楚人的化妆与服饰艺术的案例分析,邵学海[24]对楚国丝织品与刺绣品的收集整理及左鹏[25]对楚国珠玉佩饰的研究。上述研究均从荆楚地区出土楚汉典型服饰品的造型、细节论述其蕴含的艺术审美、社会风俗、礼仪制度等,但因研究者专业背景、研究样本数量和研究篇幅所限,未能对荆楚服饰的历史文化渊源、造型艺术特征、组织结构形式、装饰艺术风格进行系统化的整理、分析。

2.1.1国内古代荆楚织造技术研究现状 国内针对先秦至汉代荆楚地区出土织物的研究中,邵学海[26]、袁建平[27]从考古学角度进行考证;夏鼐[28]、赵丰等[29-30]、周启澄等[31]从古代纺织工程角度,对中国古代织物组织结构、染织技术进行了深入而全面的研究。其中国家文物局指南针计划专项之一“东周纺织织造技术挖掘与展示——以出土纺织品为例”的成果《成是贝锦:东周纺织织造技术研究》,以江西靖安东周墓和湖北马山1号楚墓出土的部分纺织品为主要研究对象,发掘先秦纺织的新纤维种类和组织结构,并复原了江西靖安东周墓出土的平素织机,复制了包括靖安东周墓出土的经密240根/cm狩猎纹锦在内的4件织锦,并且复制了中空斜编组带。该研究从纺织科技史视角切入,以自然科学和社会科学相结合的手段研究织物工艺并复原,达到了挖掘中国古代纺织织造技术的目的[31]。考古发掘保护丝织品方面,除沈从文的《中国古代服饰研究》外,王予予的《王予予与纺织考古》和《染缬集》将其对主持发掘的湖北荆州马山1号楚墓、湖南江陵凤凰山167号汉墓、湖南长沙马王堆1,3号汉墓中出土丝织品的保护作了科学、务实的研究,是研究古代荆楚纺织品结构与织造、印染工艺的重要参考资料。

2.1.2国内古代荆楚织物、服饰研究现状 国内对先秦至汉代荆楚地区出土服饰的研究集中在服装结构、制作工艺、织绣纹样、配饰造型等方面。早期论文从刺绣纹饰、服饰形制及配饰功能方面进行了考古学考证,挖掘其文化价值。如陈松长[32]、王先福[33]、 陈文华等[34]的研究成果。

国内染织专家关于丝绸艺术方面的专著详细阐释了先秦至汉代荆楚地区出土丝织品的艺术和工艺特征。如黄能馥[35]一方面对春秋战国时期(公元前770—公元前221年)的丝绸织绣概况、法定规格及市场价格、刺绣技艺进行了深入考察,另一方面对两汉时期(公元前206—公元220年)文献记载的丝绸品类、染色和刺绣工艺、丝绸消费、织机、丝绸之路的丝绸珍品进行了客观分析。

还有一批学者针对先秦染织纹样的形成与发展演变进行归纳,并据此总结中原文化对荆楚染织纹样的影响,以及织绣纹样与青铜器、漆器纹样的关系。如缪良云[36]综合考察了先秦时期的几何型丝织物纹样风格,认为其虽然受陶器、铜器、金银错器、漆器等工艺纹饰的影响,但根本原因是受生产条件、生产技术的限制而形成的特定风格。缪良云对于楚地织绣品纹饰、金银错带钩纹饰、彩绘木俑服饰纹饰、青铜器纹饰的归纳总结为研究先秦至汉代荆楚地区丝绸艺术提供了借鉴。对于部分丝绸织绣与青铜器纹样相同或相似的关系,王予予[37]认为是青铜器模仿丝绸织绣花纹。此外,先秦织绣纹样研究代表性成果有:李超德[38]以考古资料为依据,阐释了商周至春秋战国时期染织纹样的构成特征,并提出分析荆楚染织纹样必须从工艺、技术、文化相互渗透的角度进行探讨,还强调了中原文化与楚文化的结合及相互影响;刘咏清[39]对楚国刺绣艺术的文化内涵、形式语言、传播路径进行了详述;张庆[40]分析了楚国纹样的类别及构成要素、楚国器物中装饰纹样的表现形式及艺术特征,其中对各类器物纹样的具体分析,为深入研究荆楚染织纹样与青铜器、金银器、漆器纹样之间的关系提供了参考。

楚学专著的部分章节也涉及了楚国丝绸纹样、织造工艺、服饰结构、配饰造型等内容。如:彭浩[41]从织物材料、纺织技艺、刺绣纹样、服饰形制、配饰和发式等多角度分析了先秦时期部分楚国织锦、刺绣纹饰的源流与构成;张玲[42]则在其硕士论文的基础上,进一步挖掘了湖北江陵马山1号墓出土的部分贵族女性服饰的结构、工艺细节,是研究战国时期荆楚纺织、服饰品的重要参考资料;凌宇[43]与徐蕊[44]均是在博士论文基础上对先秦荆楚地区服饰考古的旁证资料进行了考古学角度的整理与考据,如:陶、木俑、壁画、帛画、画像石、青铜器、漆器、陶器上的纹饰彩绘;刘玉堂等[45]侧重研究先秦时期长江流域内服饰的演变,分析服饰文化与区域文化的关系;刘兴林等[46]对先秦至民国时期的长江流域丝绸生产、工艺技术进行了综述,然而存在史学视角的局部性、概括性问题,缺乏全面系统的整理。

2.2 国外先秦至汉代荆楚服饰文化研究现状

综合而言,国外专家、学者对荆楚地区出土古代织物、服饰的研究较少,大多研究均建立在国内考古报告的基础之上;且国外发表的非综述性质、具参考价值的论文多为国内研究古代纺织工程方面的学者(赵丰)及华裔研究者(安琪拉·沈,HONG Z,WU H等)以英文发表。随着出土实物的不断丰富,以时间线索梳理国外对古代荆楚服饰的研究,可以概括为由主观猜测到客观论证,由片面武断否定中国古代纺织技术到理性接受中国古代纺织技术先进性的认知过程。

20世纪40年代末,CAMMAN S[47]根据当时中国尚不完备的古代纺织品考古资料,片面地否定“中国缂丝织物起源于宋代”的观点,并假设缂丝“kesi”的词源是模仿波斯语“qazz”或阿拉伯语“khazz”,推测中国织锦技术源于中亚。然而,随着纺织考古材料的不断丰富,中外纺织史界对缂丝织物的起源已形成定论:缂丝源自西域回鹘,汉魏时传入中原。缂丝技术源于缂毛,至少在汉以前西域已有“通经断纬”的缂毛织物,缂丝从汉魏传入中原,至隋唐已经渐趋成熟,至两宋缂丝已有显赫地位[48]。PERERSON L L[49]据考古报告记载的菱纹罗组织意匠图与组织结构示意图进行手摇织机的试织样片,并测试了两种模拟织物成型工艺,将工艺流程进行案例阐释,为研究古代织物结构提供了参考;此外,ZHONG H等[50]将江陵马山1号楚墓、长沙左家塘楚墓中织绣品图案做了简单罗列,但未深入考察织物结构、织造工艺等,且引用中文考古资料时有多处疏漏,故参考价值较小。

20世纪90年代起,WU H[51]延续了杰罗姆·西尔伯格尔德的汉墓帛画宗教艺术研究,挖掘了长沙马王堆1号汉墓、随州曾侯乙墓中装饰内容的宗教含义;SHENG H[52]基于考古学发现和楚地物质文化的最新研究,对CAMMAN S(1948年)的观点进行了批判和反思,认为荆州马山1号楚墓与长沙马王堆1号汉墓的织锦带“绦”及大量竹简中的“缂”字暗示了其与缂丝技艺的内在联系;此外,西伯利亚的巴泽雷克(Pazyrk)遗址出土的楚国丝绸织物,表明早在春秋战国时期中国的织锦就已流传到西方。SHENG H据此提出了“东周楚国织工不仅可以织造纬编绦,且能织造更简单的织锦——即楚简中的‘缂’”的假设,如假设成立,即可解释东周楚墓出土了非常精致复杂的丝织物,但却没有相对简单的缂丝。同时,也间接说明新疆地区出土的大量汉代缂毛织物的技术来源。SHENG H(1995年)的假设与国内学者张振林、李浴的观点相似,然而随着考古证据的不断出土,缂丝与楚墓织锦“绦”的关系已被学界正误;CHENG X等[53]利用拉曼光谱、能量色散X射线光谱仪与偏光显微镜对江苏徐州西汉楚墓群中出土的编号2722号彩绘陶俑的染料进行实验并分析,但其仅针对俑像色彩与染料进行实验,对荆楚服饰文化研究的参考价值不大。

英国利兹大学(2004年)举办了一场“龙、麒麟、凤:清代丝织品展览”,其出版的专刊册页中论述了中国丝织物起源,并以马山1号墓出土织绣品为范例。HARRIS J[54]罗列了全球的代表性纺织品,选择以楚墓出土的锁绣丝织物为代表介绍中国古代纺织品。ZHAO F等[55]针对2013年成都天回镇老官山汉墓出土的4部蜀锦一钩多综提花机的模型进行技术复原,不仅填补了中国古代丝绸纺织技术考古的空白,而且对于世界科技史有重大意义。

3 先秦至汉代荆楚服饰文化研究领域与方法分析

对国内外研究现状进行分析,发现近30年来对先秦至汉代荆楚服饰文化的研究呈现出以下3种态势。

1)从古代纺织工程或工艺美术史的角度,对楚汉墓葬出土丝织物的织造技艺、纹样特征进行分析、归纳。研究者多为纺织考古背景,他们依托中国丝绸博物馆、湖北省博物馆、湖南省博物馆、荆州地区博物馆等文物管理单位,针对部分先秦至汉代荆楚织物、服饰进行直接的科学实验检测、分析,并以此为基础,对部分出土丝织物以技术复原。虽然基于实物织造工艺、技术的定量研究十分准确,但是囿于研究方法的单一,研究重心集中于古代丝织物而忽略了麻织物、编织物及服饰品的工艺研究,造成已有研究对先秦至汉代荆楚地区服饰裁剪、制作及装饰工艺缺乏探讨。

2)从服装设计与工程的角度对楚墓、汉墓出土的织物纹饰结构、艺术风格的研究有待深入。有的研究者将荆楚地区纳入长江流域,从宏观地理角度笼统地阐释先秦时期的楚地服饰特征;有的研究者针对楚墓、汉墓出土服饰品的平面结构、裁剪工艺进行详实的整理;还有研究者利用非常有限的出土实物材料,结合历史文献对西汉时期楚地女性的妆容形象作了比较客观的论证。虽然已有研究掌握了大量的荆楚纺织物质文化材料,但是局限于“物质”载体,研究视角不够多元化、立体化。

3)以固定视角(女性性别、礼仪制度、兵戎甲胄)考察特定时期单一墓葬出土的服饰品,但只能窥其一斑,缺乏对先秦至汉代荆楚服饰与自然地理环境、社会人文环境之间适应关系的整体研究。

研究者对先秦至汉代荆楚服饰文化的研究呈现出从“以今度古”的主观猜测到遵循“多重证据法”的理性化发展趋势,即研究者开始注重对服饰样本相关的历史文献、图像资料、物质材料进行科学、严谨的验证。一方面,已有研究从古代荆楚织物的词源、纹饰构型、织绣工艺、染色技术等方面进行了深入的探讨,梳理了古代荆楚地区丝织技术的源流,挖掘和整理了古代荆楚织物、服饰的制作工艺,有助于进一步深入完善荆楚纺织服装工艺理论体系。另一方面,研究者重点考察了古代荆楚服饰的款式风格、廓形结构、版型特征、平面裁剪与立体着装形态。研究者对于织物裁剪、缝纫、制作、装饰工艺的细节考证,不仅有助于加深人们对古代楚地服饰礼制、丧葬制度、服饰风格的理解,更能折射出古代匠人在构制服装过程中遵循的造物思想。但是,很少有研究者基于人文地理影响和文化历史变迁现象,挖掘荆楚丝织品的纹饰特征和服饰工艺、艺术的渊源。现有研究容易忽略气候生态环境、川泽地貌、植物及矿物资源对古代荆楚服饰物质文化的影响,以及当时的礼仪制度、政治与经济、社会习俗、道家思想和巫文化对古代荆楚服饰非物质文化层面的影响。因此,对先秦至汉代荆楚地区出土服饰的考证有待立体化、深入化。

4 先秦至汉代荆楚服饰文化的研究趋势

研究方法方面,以人文地理、服装设计与工程、美术考古学科交叉方法研究先秦至汉代荆楚地区楚墓、汉墓出土的纺织品、服饰品,须追溯古代植桑养蚕、纺织生产的具体地理环境因素,并结合中国古代农业、生态的相关知识;考证具体织物、服饰纹样的源流,需横向对比同期墓葬出土的青铜器、漆器图案;剖析服装造型与结构,需结合同期俑像、器物中人物图像资料、同墓遣策文本(考证简牍、帛书文本须从古汉字字源学切入)[56],及诗经、楚辞、左传等古籍文献,进而整合零散、片面的古代荆楚服饰信息。

1) 研究内容需聚焦于人文地理与服饰关系的研究。自然与人文环境因素影响和制约着荆楚服饰文化特色的形成。聚焦人文地理与服饰关系的研究,主要是为了分析荆楚服饰文化形成与发展的机理,寻找服饰文化所反映的人地关系规律,探讨荆楚服饰文化内部区域分异的规律。

2) 研究内容需强调地域风俗与服饰文化。荆楚服饰文化是在楚文化基础上产生的地缘物质文化,因此其存在与发展必然有荆楚地域风俗印记,它是人类生产活动与社会风俗、习惯的互动结果。研究先秦至汉代荆楚地域的风俗便于梳理服饰文化发展的内在逻辑关系及其影响因素,进一步揭示服饰地域差异与社会风俗的关系。此外,先秦至汉代荆楚服饰文化亟待基于地域特点的多重视角考证,从物质文化与非物质文化的研究基础来挖掘荆楚服饰文化的核心价值。

5 结 语

古代荆楚服饰在一定程度上反映出先民在特定时期内的文化发展程度,以及劳动人民的创造能力和技术发展水平。对先秦至汉代荆楚服饰文化的研究需要在交叉学科基础上立体化、多维度展开,尤其是将纺织、人文、地理、考古、设计学等学科范畴内研究方法的有机结合,能够有效地补充以往学界对古代荆楚地域服饰文化研究的不足。因此,对古代服饰物质、非物质多重证据的细致整理、科学验证,有助于对先秦至汉代服饰发展演变规律的归纳。考证荆楚服饰文化影响下的织物、服装、配饰制作工艺以及其艺术造型风格与当时客观环境的关系,进行适当的个性与共性研究,从而构建相对完整的荆楚服饰文化图谱,并总结先秦至汉代楚地的社会经济、政治、思想、文化对服饰的影响。“用社会存在说明社会意识”,不仅可以充实研究资料,而且是对荆楚服饰变迁基本理论、内容的补充,对荆楚服饰基本知识构架与研究方式方法的革新等均有重要意义。