汉代甲胄形制及编缀方式分析

2019-07-01钱梦舒张竞琼

钱梦舒, 张竞琼

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

秦汉时期,中国已形成了较为完整的军事体系,等级制度也逐步确立,上至武官将领、下至普通士兵,均有相对应的甲胄与戎服装备。战国后,材质的改变和冶炼技术的提升使武器装备发展迅速,攻击性和杀伤力大幅增强。与此对应,防护器具——甲胄,也有了更加完备的形制,工艺愈发精良。汉代甲胄上承秦代、下启魏晋,是中国甲胄发展历史上重要的组成部分。

关于汉代甲胄的研究,大多是从考古的角度出发,或是单一以甲胄的材质变化或装饰性为切入点进行探讨,如《先秦至两汉出土甲胄研究》[1]《中国古兵器论丛》[2]中汉代甲胄章节部分、《中国古代铠甲装饰研究》[3]《中国古代铠甲材质研究》[4]等相关论著。但是从服装方面对甲胄形制及特征进行考证的成果不多。文中以汉代出土的实物残片、墓葬俑像与壁画为研究基础,从甲胄的材质、保护面积、甲片编缀方式与装饰等方面考证了汉代甲胄的形制演变过程,并结合相应时期的历史背景,以服装的角度阐述汉代甲胄在中国古代甲胄演变发展历史上的重要性。

1 汉代甲胄形制

汉代甲胄出土较多,但大多较为零散。部分甲胄经复原后,可看出其形制、编缀方式及其余关键信息。

1.1 胄

在胄的方面,主要有西汉齐王墓、西安北郊汉墓及吉林省榆树县老河深村东汉时期鲜卑墓出土的铁胄。

西汉齐王墓出土铁胄[5]如图1所示。由图1可知,胄片由4排80片组成,分为3种类型:等腰三角形、马蹄形和斜三角形。4排胄片横向自中间向两侧叠压,纵向为下压上。胄体上下空透,两对称护耳连缀于左右两侧,胄内部皮革衬里边缘有织物包边。

图1 齐王墓铁胄片展开与复原示意 Fig.1 Expand and recovery diagram of the king of Qi's helmet

西安北郊汉墓为西汉早期墓,也有出土铁胄,具体如图2所示。图2中铁胄顶片为圆形,与战国铁兜鍪及秦陵出土石胄形制相似;胄体甲片呈鳞片状或圆角长方形,甲片较小,厚度在0.1 cm左右,编缀时以处于正前方的甲片为起点,其余从左向右顺次向后叠压。胄体呈覆钵形,高约11 cm,内径18 cm,底沿可达眉际;左右两侧下垂护耳,护耳甲片编缀方向相反,为上大下小的样式;后部连缀护颈,活动编缀,便于头部活动时护颈的自由伸缩;最上方一排甲片与胄体及护耳两侧相衔接,编缀叠压方式与胄体相同[6]。

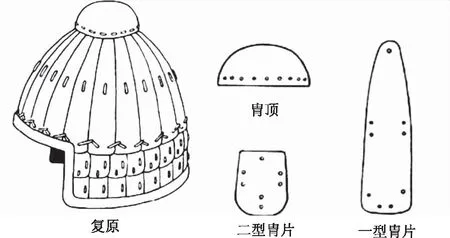

吉林省榆树县老河深村东汉时期鲜卑墓出土的铁胄[7],由胄顶与胄片组成,具体如图3所示。胄顶呈半球状,直径10.8 cm,高5.8 cm,厚0.2 cm;顶部有5个小孔,边沿20个等距小孔。胄片计50余片,分为两型:一型为稍弯曲长方形,上窄下宽,出土时叠成环状;二型甲片较短,上方下圆。复原后整体呈覆钵状。

图2 西安北郊汉墓铁胄的复原 Fig.2 Recovery diagram of helmet unearthed in Xi'an northern suburb Han Dynasty tomb

图3 老河深村铁胄复原及甲片 Fig.3 Recovery diagram of the helmet in Laoheshen Village

1.2 甲

汉代有较多甲胄实物残片出土,如洛阳西郊汉墓、呼和浩特二十家子T703墓、汉代诸侯王墓、西安北郊汉墓出土的铁片,还有陕西咸阳北郊杨家湾武士陶俑、徐州狮子山西汉兵马俑墓等穿铁甲的墓俑,经部分或整体复原后可以看出其基本形制。同时,在壁画及画像砖中也可见汉代甲胄的细节。

洛阳西郊汉墓3023墓[8]是西汉中叶至东汉晚期墓葬,出土了328片铁甲片,具体如图4所示。甲片出土时大多锈蚀,分大小两型:第一型仅4片,接近长方形,下角抹圆长3.3 cm,宽2.2 cm,左右两侧及下端共有6孔;第二型甲片较小,长2.5 cm,宽1 cm,呈细长柳叶状。甲片以麻绳穿连,表面覆盖有绢的痕迹。编缀时,一型甲片仅横向叠压,二型甲片横向顺次叠压编缀,编缀方式更为复杂,为横纵向同时穿连。

呼和浩特二十家子T703墓出土了一副铁甲胄[9],可以提供汉代铁甲完整的形制资料,具体如图5所示。铁甲领部分为后领、左领及右领,领下部渐收为尖圆形,领部甲片为上宽下窄的长梯形;胸部由长方形甲片组成,左胸边缘有疑似联结用铁扣,已锈蚀;背部由5排长方形甲片组成,背部与胸部甲片在腋下两侧相连;肩部由上端半圆形、下端平直的鳞状甲片编缀成,上下收叠形成短袖式披肩,腋下不封口;垂缘也由这种甲片缀成,共3排。穿连所用麻绳,搓成双股或三股使用;甲片先横编再纵编,最后拼合成完整甲胄。

图4 一型、二型甲片正背面叠压关系与甲片穿连方式示意 Fig.4 Positive and back overpressure diagram of Type 1,Type 2 nail link diagram

图5 二十家子T703墓出土铁甲与示意 Fig.5 Armor unearthed in Ershijiazi tomb and schematic diagram

另外二十家子T451墓还出土了一副残甲铠,具体如图6所示。图6中甲片近似长方形,上缘圆弧,下缘平直,有大小之分。现甲胄断为几部分,根据残迹推测为用来保护下体的髀裈。其中,整片部分保护腹部,下侧左右部分用来保护腿部。此外,还有零散出土的甲片303片,均为锻制而成,微鼓且有弹力。甲片大小不一且形制多样,其中可能有甲胄、兜鍪以及马甲所用甲片,有些表面有朱红色髹漆。

山东临淄齐王墓、广州南越王墓、河北满城中山靖王墓是3座汉代诸侯王墓,这3座墓葬里均出土了甲胄、胄与大量兵器。山东临淄大武村西汉齐王墓[5]即刘襄墓,出土甲胄2副,具体如图7所示。图7(a)中甲胄一般称为“贴金贴银甲胄”,因为发现该甲胄的腹部及下摆部分的甲片贴有金银片,且以朱红色丝带装饰。金饰片厚约0.02 mm,银饰片厚约5 mm,贴于甲片上。有金饰的甲片以组为单位编缀成三角形、菱形等纹样,银饰片则编缀在金饰片四周。金银甲片均以朱红色丝带穿插;胸腹、背部、胁下及双肩披膊装饰区域的其余甲片也用红色丝带装饰,与秦俑中部分装饰性甲片相似。图7(b)的甲胄与“贴金贴银甲胄”形制相同,但未装饰金银片及红色丝带,称为“素面甲胄”。

图6 呼和浩特二十家子出土甲片 Fig.6 Armor nail unearthed in the Ershijiazi tomb in Hohhot

(a)贴金贴银甲胄

(b)素面甲胄图7 山东临沂大武村西汉齐王墓中的两副甲胄Fig.7 Two armor excavated from the Western Han Qi tomb of the king of Qi in Dawu Village,Linyi,Shandong

图8为广州西汉南越王赵眛墓出土的铁甲[10]。该铁甲属轻型铁甲,与中原地区铁甲形制有一定差异。甲胄长58 cm,胸围102 cm。以丝带编缀,由胸腹、背部、左右连接部分及肩部组成,无袖无领无垂缘,领口为前低后高的长方形领,整体形制类似现代的坎肩。甲片均为圆角长方形,有大小差异,右胸前及右肋开襟处以丝带相系结,其开合方式与秦陵甲俑、齐王甲均类似。该甲没有活动编缀甲片,横向由中间至两侧向后叠压,纵向为上下排列,连缀而不叠压。在甲身下部,丝带穿过甲片孔眼,于正面编缀出相互套合的菱形图案。

图8中甲胄的肩部与底部边缘残留有锦类织物包边的痕迹,正面包边约2 cm,背面包边约1 cm,皆压于编带之上。甲胄内部有双重衬里,贴近甲胄的一层为皮质材料,其上又覆盖一层绢类织物,均压在包边之下。

图8 赵眛墓铁甲复原展开及复原模型 Fig.8 Expanded and recovery diagram of the armor unearthed in Zhaomei's tomb

河北满城汉中山靖王刘胜墓[11]出土铁甲胄如图9所示。该铁甲由身甲、短袖、垂缘3部分组成,形制为方领对襟,连结扇形短袖披膊。身甲由叶形甲片组成,另有圆角长方形甲片组成短袖、垂缘部分。身甲甲片固定编缀,从前身左右两侧向后依次叠压至中间1片,形成背部1条纵向中线。肩部有3排甲片,下端单独1排反向编缀,中间1排压其他两排且包边。垂缘与短袖均为上下活动编缀。根据残迹外观推测,连缀物为麻绳。此甲甲片为热锻锻制而成,表面均弧形凸起,边缘经模棱处理。甲胄内有皮革与朱色丝绢两层衬里,领、袖、衣襟、垂缘处也有皮革、几何纹织锦两层包边。左襟有绳索套环两个,右襟对应处无痕迹应为甲胄开合口。

图9 刘胜墓铁甲胄出土复原示意Fig.9 Recovery diagram of the armor unearthed in Liusheng's tomb

西安北郊汉墓也出土了一副贴饰金银的铁甲[6],具体如图10所示。该铁甲由身甲、下摆、披膊组成,身甲甲片横向固定编缀,纵向自下而上叠压活动编缀,且底缘上有丝织物包边痕迹。甲片连缀物为麻绳,铁甲开合口在右侧肩胸部,部分甲片有金银片装饰或以菱形丝带编饰,方式与齐王甲相同。左右肩甲片4排,连于胸背边缘甲片上。披膊横向编缀从中间向两侧依次叠压,纵向则自下而上反向叠压活动编缀。整体铁甲所用甲片结构有多种类型,数量亦不统一。

图10 西安北郊汉墓饰金银铁甲复原示意 Fig.10 Recovery diagram of the armor unearthed in Xi'an northern suburb Han Dynasty tomb

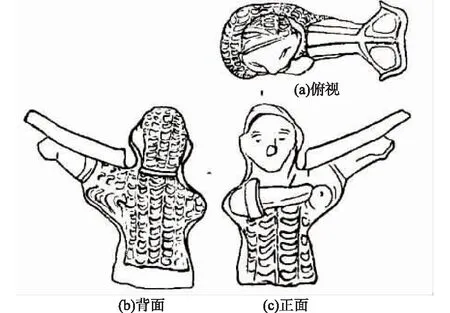

陕西咸阳北郊杨家湾[12]四号与五号墓出土了若干彩绘武士陶俑,具体如图11所示。此墓为文景时期的贵族墓葬,多用俑与兵器等随葬。披甲胄的武士俑分为指挥俑、中级军吏俑及一般士卒俑3类。指挥俑外披黑色鱼鳞甲,下摆部分为长方形甲片活动编缀,肩部披膊;中级军吏俑及一般士卒俑部分披黑色甲胄,甲片较大且呈长方形。

图11 陕西咸阳北郊杨家湾彩绘陶俑 Fig.11 Painted pottery figurines in northern suburb Yangjiawan tomb in Xianyang Shaanxi

徐州狮子山西汉兵马俑墓葬为西汉早期至中期墓[13],具体如图12所示。其出土兵俑多着长服,彩绘甲胄,这一类甲胄俑数量较多,高25.5 cm,头戴胄,露出面部,胄下端垂至肩;内穿宽袖长襦,长至垂地遮足,外罩短袖齐膝甲;背负箭箙,手执武器跪坐。胄顶有点状装饰,局部饰短带纹。

图12 徐州狮子山兵马俑坑第6类甲胄俑 Fig.12 Category 6 terracotta warriors in Xuzhou Shizishan tomb

其余还有一些零星出土的汉代甲胄片、俑像或是画像砖石等,为汉代的甲胄信息提供了细节性的信息。

徐州十里铺出土了18块汉代画像砖石[14],共有24幅石刻画像,具体如图13所示。画像砖以浅浮雕的技法刻绘了人物及鸟兽等图样,其中有一些关于西汉时期甲胄的表达。图13(a)中一人头戴雉尾方帽,长衣卷袖至肘部,披膊部分夸大描绘;图13(b)中央两武士搏斗,戴山形冠或进贤冠,披甲持戟,旁边还有钩镶、环柄刀及甲胄各一件。

图13 徐州十里铺画像砖 Fig.13 Chinese portrait brick in Xuzhou Shilipu

河南陕县刘家渠东汉后期墓中出土一件绿釉陶楼[15],具体如图14所示。陶楼制作精细,上有各种人物形象,其中每层均有手持弩机武器的武士陶俑,陶俑身披半月形甲片甲胄,头戴胄,其形制与魏晋早期筩袖铠十分类似。

图14 河南陕县刘家渠武士陶俑 Fig.14 Pottery figurines in Liujiaqu,Shan County,Henan

2 汉代甲胄特征

2.1 材质

经过春秋战国时代的漫长演变,铁质材料已经开始应用于武器与护具中。秦汉时期使用铁制作甲的数量逐渐上升,同时皮革等天然材料仍在使用。

秦代时以皮甲为主。统一六国后秦国地域广阔,士兵数量庞大,如果要统一甲胄,在数量、工艺和制作时间上,采用皮革比金属都更为有利,因此秦代的装备多采用皮革制作。如秦代K9801陪葬坑出土有石质仿真胄胄片,更符合皮质甲片厚且偏大的造型特征,因此推测制作此胄的材质也是皮革。此外,秦始皇陵兵马俑出土的大多数俑像的甲胄甲片平整厚实,使用材质也为皮革;另有少部分戴冠俑服饰华丽,装饰色彩丰富且有包边,所披甲胄甲片打磨较薄,光滑精致,因此推测配套的甲胄材质可能为金属,编缀或衬垫在皮甲上。从经济发展、冶炼金属量及军事需求等方面分析,并非当时的技术水平达不到制作铁甲的要求,而是铁甲的成本远高于皮甲,因此大部分秦俑还是使用皮革制甲。

至西汉时期,金属冶炼技术有很大进步,这与汉武帝时期实行盐铁官营的政策有关,《汉书·地理志》[16]记载了西汉时期盐铁官营后,全国各郡县共设置铁官多达50处,冶铁手工业者数十万。官营通过国家力量促进了炼铁技术的发展与规模的扩大,提高了铁质武器的攻击性和护具装备的防护能力,同期出现了著名的“百炼钢”技术。至东汉末期,百炼钢已经应用于武器装备,环首刀即为代表性武器之一。如山东临沂出土的东汉环首刀,刀柄有椭圆形金属圆环,刃直刀长且刚硬锋利,刻有铭文“永初六年(112年)五月丙午造卅湅(炼)大刀吉羊”。经鉴定,使用材料即为经过折叠锻打后,形成的约为30层的百炼钢。同样,锻制钢铁材料也应用于甲,陈琳《武库赋》又有:“铠则东胡阙巩,百炼精刚。函师震椎,韦人制缝。玄羽缥甲,灼龠流光。”[17]表明百炼钢制作出的甲胄之精良。

由于汉代的炼铁工业进一步发展,铁胄、铁甲数量增加,工艺随之也得以提升。如西汉齐王墓、西安北郊墓与吉林榆树县汉墓中出土的胄均为铁制,锻造出的甲片工艺更加精良。汉代的胄,胄甲片整体比前代更小且更为精致,形状可以根据编缀的需要进行锻制,并以麻绳、布帛、丝织物等材质编缀甲片;同时仍用皮革、布帛作为衬垫包边,防止胄体自身的磨损以及对带胄士兵的伤害。汉代的铁制甲胄甲片也有很多实物散片出土,安徽阜阳双古堆一号墓曾出土过一副铁甲胄,放置在木笥内,断为散片。甲片共3 008片,其中1片为圆形,2片为半月形,2片为角形,51片为舌形,其余皆为模棱长方形。甲片外髹黑漆,旁有铜环及金泡等附属物。汉长安城武库遗址也发现了铁制武器,其中有大量铁甲胄残片,具体如图15所示。

图15 汉长安城武库遗址武器甲胄残片 Fig.15 Weapons and armor pieces unearthed in Chang'an City arsenal site

2.2 保护面积

先秦至秦汉时期的甲胄,基本上都是以上下相连的身甲来保护整个身体,如秦兵马俑像中长及膝下的甲胄等。魏晋时期,甲胄还未分化出单独保护下半身的部分,仅有少量单独保护大臂小臂的装饰甲出现。直至隋唐时,才开始逐步演绎出下身单独的保护。汉代甲胄的保护部位基本沿袭前代,主要集中在上半身,包括头部、前胸、后背、双肩、大臂及下腹与大腿的部分区域。胄的形制更为贴体,保护面积与部位的分割也更为明确,如西安北郊汉墓铁胄就分为头顶部、护项、护耳等几个部分,与秦代的整体钟型防护胄有所差异。甲胄方面,西汉齐王甲与西安北郊汉墓出土甲的保护面积差异不大,在上半身至腰腹部、双肩、大臂及大腿部位,与秦俑高级军吏用甲的保护面积也基本相同; 南越王甲与上述两甲相比,少了双肩部分,其余也都相同;唯有刘胜墓甲的肩臂部保护较为特殊,为小型甲片编缀,上下整体与身甲连为一体,形成T型筒状的严密防护。同时,这种甲胄类型成为魏晋南北朝时期出现的“筩袖铠”的雏形。

2.3 甲片及编缀方式

在胄的方面,汉代出土的铁胄与秦代石质仿皮革胄相似,仍以甲片叠压的方式编缀,但形制进一步改良,甲片也逐渐更小、更合体。如西安北郊汉墓出土铁胄,将头部的保护部位分开,分别以头顶、耳部、后项等不同部位单独编缀后再连接起来,这样形成的胄体比较灵活舒适,在战场上的使用性较强。西汉齐王墓铁胄形制比较独特,与先秦铸铜盔、河北燕下都战国铁兜鍪及秦陵出土的石甲片兜鍪的形制均不同,上下通透呈筒状,且以鳞片甲作固定编缀;齐王墓铁胄整体较前代甲胄更为轻盈精致,显示出墓主的尊贵身份,也作为一种新的胄体模式出现。由吉林省榆树县老河深村出土的铁胄遗迹可以看出,东汉时期甲片的造型在统一的基础上更加符合头部形态,编缀更为简洁,战国至东汉出土的代表性胄见表1。此外,狮子山、临淄山王村兵马俑像所戴胄,由于出土时已模糊不清,仅能分辨出头盔大致覆盖了整个头部,连带覆盖了颈部与肩部,这与魏晋时期的兜鍪形制很接近,是胄发展过程中一种重要的式样。

表1 战国至东汉时期的代表性胄简况

Tab.1 Represented helmet unearthed from the Warring States to the Eastern Han Dynasty

在甲的方面,所出土的甲胄中汉代甲片相较于前代更为精致整齐,大致可分为大型札甲甲片、中型甲片、小型鳞甲甲片3类。札甲甲片的代表为呼和浩特二十家子墓出土的铁甲胄片,领部及胸背部所用甲片均为这种长条形札甲甲片;杨家湾彩绘兵俑所披甲片也属于这一类型,甲片呈长条形,具体每片长度因穿戴者身长及编缀工艺的差别不等。中型甲片,基本为方形或舌形,四角作抹棱处理,用来编缀披膊或下摆部分,如满城汉墓出土铁甲胄与汉长安城武库出土的铁甲片。小型鳞甲片较小,呈舌形或柳叶形,代表性甲片为洛阳西郊汉墓出土舌形与柳叶形甲片连缀残迹,可用作全身性甲片,也可编缀披膊、兜鍪等个别部位。比较秦陵兵马俑、陕西杨家湾兵马俑与徐州狮子山兵马俑,可以看出秦陵兵俑仍然在使用大片的皮革作为身甲或披膊,至汉代已经基本全部采用札甲或鳞甲编缀了,甲片的制作从形制到编制都更为精良。

秦代的秦始皇陵俑像的甲胄都使用近似的编缀方法,即前后身甲的上半部分使用上下左右固定编缀,上排压下排;下半部分甲片则上下活动编缀,且先横向编缀再纵向连接。横向编缀以中间一甲片为中心,向左右两侧以前片压后片的顺序编缀,后身甲横编时是以后片压前片;纵向连接时,下排压上排。在披膊处,均为活动编缀,横编以中间一片为中心,向左右两侧前片压后片,纵连时为下排压上排。汉代甲胄编缀方式大体继承了秦代,横向由中间向两边依次向后叠压固定编缀,纵向一般采用上排压下排的编缀方式,在披膊、下摆等人体活动的地方,也使用下排压上排活动连缀。如西汉齐王刘襄墓出土甲胄,整体分为后身、前身、左右肋下、披膊几个部分,上部甲身由叶形甲片固定编缀,下部垂缘以长方形甲片活动编缀,以丝带连接右肋及上端身甲开合口,披膊上顶边连缀在肩上,其余三边下垂。刘胜墓铁甲胄的甲片编缀方式继承了秦代及同时期甲胄结构活动编缀的优点,尤其是在披膊和垂缘的收缩性、灵活性上更加强化。相较于早期挂肩的覆瓦状披膊,刘胜墓铁甲胄采用筒形立体防护披膊,能够更好地保护肩臂部位,这种编缀形式也成为魏晋南北朝时期筩袖铠的基本雏形;同时考虑到弯曲身体的便利性,在胸腹部之间分块连接。该铁甲胄穿着舒适且美观精致,代表了当时甲胄发展的高水准和新形势[18]。汉代甲胄编缀方式比较见表2。在汉代的甲胄中,山东临淄西汉齐王墓甲、西安北郊汉墓甲与广州西汉南越王墓甲为汉代早期甲胄,承袭了秦代武俑的形制,保护部位编缀方式为右侧开合式,披膊最上端一排与甲胄肩部连缀,咸阳杨家湾彩绘武俑的披膊形制也为这一形制。南越王赵眛甲整领甲胄均为固定编缀,结构装饰较为简单。

表2 汉代甲胄编缀方式比较

2.4 装饰

汉代甲胄在包边内衬等方面比前代更精细,基本上为皮革与棉布两层,包边也更为精致,有各式织锦花纹装饰。如甘肃博物馆藏有汉代麻布甲胄衬里,可看出表面有明显菱形格纹及连缀铁甲处的痕迹。汉代开始出现前后两片甲身进行防护的形制,已有魏晋流行的两裆甲的基本雏形。

从出土的若干实物甲胄复原物中可以看出,汉代的甲胄所使用的编缀方式、材质基本相同,差异仅在于细节装饰及工艺的精致程度。齐王甲、南越王甲、中山靖王甲均出自统治阶级与地方侯伯的墓葬,其中精致先进的鳞甲样式为当时高级阶层所穿用。鳞甲在西汉前中期较为少见,在当时只能属于高级军事成员或王公贵族,也代表着汉代甲胄的最高制作水平。而一般士兵普遍使用的是札甲,如咸阳杨家湾出土的大量披札甲武士俑,呼和浩特二十家子墓出土甲胄等,此类甲没有金银贴片或红丝线装饰,更为朴素。二十家子墓虽然年代较晚,但甲胄的使用者多为在西汉军事城防驻扎的将士,因此在甲胄的精致程度上不如齐王甲、南越王甲及中山靖王甲。总体而言,汉代甲胄制作的工艺水平比秦代有了进一步的提高。

除服饰材质外,章、幡、负羽等军服徽识装饰也成为区分等级的重要标志。这种区分方式在先秦时期就已存在,至汉代,咸阳杨家湾与徐州狮子山出土的墓俑中均有表现,也是军队中等级与职能划分的一种方式。

3 结 语

战国末期开始出现铁甲胄以来,社会生产力一直无法满足大规模生产防护性更强的铁甲,秦代的甲还是以皮质为主,至汉代则发生了数量和质量上的变化。出土的大多数墓葬都显示,汉代铁已经成为一种常见的材质,广泛应用于各种器物装备。先秦时期多采用自然材质制甲,自秦汉时代开始到宋元的漫长时期,都在使用钢铁作为甲胄的主要材质,因此汉代是甲胄材质产生变革的重要时期。

汉代甲胄在形制上大体继承了前代,分别在保护面积,编缀方式及装饰上有了进一步提升。保护面积分割出不同的部位,编缀方式在延续秦代的基础上更加灵活多变,装饰也更多样,有贴金贴银、菱形红色丝带编缀等。秦汉时期,特别是汉代以后,中国古代甲胄主要为甲片编缀的形式并逐渐固定下来,根据甲片大小形成札甲、鳞甲等不同形制。