广西危险废物污染防治形势分析

2019-06-26谢诃

谢 诃

(广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心,南宁 530028)

危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。目前,广西产业结构以资源型、粗放型为主,导致危险废物产生量大,历史积存多,处置难。2016年以来,广西已发生30 起固体废物非法入境倾倒处置事件,危险废物污染防治形势严峻。

1 危险废物现状

1.1 产生情况

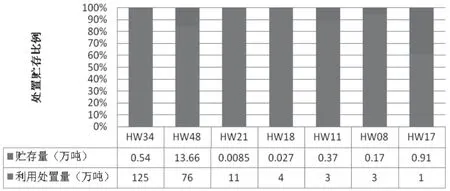

广西危险废物年产生量呈逐年上升趋势。从2011年产生量90.2 万t,处置量72.3 万t,到2017年产生量增长到234 万t,处置量为230.3 万t。危险废物产生量的增长不仅仅包括经济发展带来的数量增长,随着监管能力和手段的加强,纳入统计和监管的行业企业和种类也逐渐增加。按照种类分,危险废物产生量前三名的分别为废酸124.6 万t、有色金属冶炼废物81.0 万t、含铬废物11.2 万t(主要为钢铁行业电炉烟尘);按照产生地域分,梧州、河池、百色产生量居前3 位,主要是钛白粉行业废酸和有色冶炼行业冶炼废物;按历年累积贮存量分,前3 位分别是来宾、河池、南宁,主要是有色冶炼行业产生的冶炼废物,其缺乏合理的处置手段而长期堆存。广西典型危废处置贮存情况如图1所示。

1.2 利用处置情况

图1 广西典型危废处置贮存情况

危险废物种类繁多,需要不同的处置利用技术与资格。企业自行利用处置危险废物种类主要是废酸、有色金属冶炼废物,分别占工业企业的66.34%、28.07%;企业委托持证单位利用处置种类主要是有色金属冶炼废物、废矿物油、精馏残渣,分别占43.29%、18.28%、11.06%。随着2016年新版危险废物名录的出台,监管趋严,加上国家大力发展环保产业的利好政策不断发布,危险废物处置能力建设取得突破性进展。截至2018年底,危险废物持证经营单位总数达65 家,危险废物经营单位核准经营规模223 万t/a,其中综合利用83 万t/a,无害化处置69 万t/a,专项收集、贮存71 万t/a。总体来看,广西危险废物产生量、经营许可证数量和核准处置能力近年保持较高速度的增长,但是,广西有色冶炼、磷化工、陶瓷、电镀等行业产生的含砷废物、煤焦油、电镀污泥尚未具备经济技术可行的利用能力,仍然存在部分处置能力过剩和少数种类处置利用能力不足并存的问题。

1.3 非法转移处置情况

2016年以来,由于利益驱使及群众对固体废物危害性的认识不够等原因,广西相继发生多起输入性跨省非法转移处置危险废物案件,对当地造成环境安全隐患,输出地主要是相邻的广东省。据不完全统计,非法转入的危险废物共2.76 万t。非法转移、倾倒及处置地涉及8 个市、14 个县(区)。所有涉案现场的环境风险均得到有效防控,未发生次生环境污染事件,但涉案倾倒填埋现场的植被、土壤受到破坏,个别水体受到一定程度影响。

2 存在问题

2.1 危险废物污染防治发展较慢

我国危险废物污染防治工作起步较晚,前期发展较慢。我国从1996年初步形成危险废物管理体系,到2008年发布《国家危险废物名录》,2012年印发《“十二五”危险废物污染防治规划》,2016年发布新版《国家危险废物名录》,环境污染防控及现场监管工作从“重水、气,轻土、渣”转变到同时打好“水、气、土(含固体废物)”三大攻坚战,都经历了比较长的探索过程[1-2]。

广西固体废物管理工作从“十一五”期间起步,经过努力,固体废物防治能力、处理处置设施、执法监管体系机制建设有了较大的提升。但是,长期以来的产业结构决定了危险废物产生量较大,受经济发展阶段的限制,对危险废物的监管和处置利用要求还不够高、不够严,产废企业不够重视,导致历史欠账较多,长期累积形成的遗留问题积重难返,要在短时间内集中解决这些问题,消除环境安全隐患,难度很大。

2.2 监管能力仍较薄弱

广西现已有14 个市、9 个县(区)建立固体废物管理机构,初步形成固体废物管理网络。但是,省级固体废物管理机构人员编制远低于全国平均水平,位列全国倒数第三。市、县(区)固体废物管理和执法机构仍普遍存在工作人员到位偏少、设备装备紧缺、技术力量不强等问题,现有的机构和人员能力与承担的工作严重不匹配。

2.3 社会源危废难以监管

相对于工业企业危险废物的监管,废机油、废铅蓄电池等社会源,以及废荧光灯管、家庭过期药物等有害生活垃圾,由于相关法律法规还亟待完善、收集渠道或集中处置费用和去向等体制机制尚未建立等原因,管理难度大[3]。

2.4 企业主体责任意识不足

产生企业和处置企业是危险废物污染防治的第一责任人,但部分企业在履行污染防治主体责任方面意识不强,责任落实不到位,主要体现在四个方面:制度不完善,企业相关部门责任人不明确,技术人员不足,管理缺位;贮存场所不规范,设施不全或陈旧破损,设置标识、标牌不规范或错误;管理计划、申报登记、管理台账存在少报、漏报、瞒报、记录缺失等问题;企业法律意识淡薄,少数企业出于利益驱使,逃避环境监管,非法转移、倾倒危险废物等,涉嫌环境违法。

2.5 利用处置能力不平衡

2.5.1 处置能力结构性失衡

一方面是资源化利用企业“吃不饱”,如废矿物油等危险废物尚有较高利用价值,企业申请许可时建设规模较大,但实际运营时货源严重不足。另一方面是产废企业“转不出”,例如,含砷废渣综合利用能力和含汞废物无害化处置能力缺乏,企业只能寻求省外有资源的企业委托处置[4]。

2.5.2 处置费用高

危险废物污染防治行业是高污染、高风险的行业,准入严格,管理要求高,投资成本高,处置费用高。由于费用较高,一些产废企业在立项建设未将危险废物处置费用计入生产成本,不愿意花钱委托处置而长期堆存或设法倾倒填埋。同时,一些有利用价值的危险废物通过地下渠道处置利用获取更高利润。

2.5.3 缺乏合理布局与限制手段

部分地区未对危险废物利用处置项目进行合理布局,在项目选址、立项等前期缺乏有效限制手段。一些地方推动多个同类型项目,供大于求将会导致恶性竞争和难以维持。

2.5.4 邻避效应凸显

部分工业园区不接受投资额不大却急需的危险废物利用处置企业入园,一些有实力有经验的项目被拒之门外。新建填埋处置设施选址困难,公共参与难以通过。

2.6 运营管理及处置技术落后

2.6.1 存在处置技术瓶颈

经济发展产生的环境问题复杂多样,部分固体废物治理难度日益加大,随着监管及排放标准的趋严,对危险废物治理技术的要求逐渐提高。高精尖技术能减少危险废物二次处置成本(如焚烧飞灰、炉渣),若能减少二噁英等污染物的产生,将显著减少“邻避效应”。目前,广西还没有等离子体和玻璃化等先进处置技术,一些典型危险废物缺乏经济技术可行的综合利用处置手段,技术瓶颈尚未解决。

2.6.2 处置企业运营管理急需提高

处置利用企业的核心能力在于服务和运营管理能力,例如,拥有收集、运输、最终处置的一站式服务能力,及时到产废企业收运处置,具有通过配比焚烧控制排放达标、降低成本、防范风险事件的运营经验。广西的部分处置企业规模小,管理落后,技术人员不足,极大地制约了企业的发展。

3 危险废物污染防治形势分析

随着工业化、城镇化的飞速发展,固体废物污染问题受到社会高度关注,固体废物处置及其污染防治越来越成为经济社会可持续发展的一个重大课题。

3.1 政策法规要求更加严格

2017年,全国人大常委会组织历时一年多开展《固体废物污染环境防治法》执法检查,正在进行修订的《固体废物污染环境防治法》对危险废物要求更加严格,2016年修订的《危险废物名录》中,危险废物的种类比之前大幅增加,2018年开始实施《环境保护税法》,对危险废物征税额1 000 元/t。

3.2 监管要求更加严实

生态环境部增设固体废物与化学品司,国家对固体废物污染防治工作更加重视。生态环境部2018年开展打击固体废物及危险废物非法转移专项行动,严格追究固体废物产生企业和所在地政府责任,督促建立健全废物处置机制,切实消除安全隐患。广西也开展了一系列加强危险废物监管、打击非法转移倾倒的专项行动,取得了较好成效。

3.3 防控形势更加严峻

当前,广西经济保持较快发展,污染物排放量不断增大,可预测危险废物产生量的峰值还没有到来,危险废物处置问题已成为制约开放发展和环境质量改善的短板,危险废物污染防治能力和管理水平亟待提升。

3.4 督察问责更加严厉

中央环境保护督察“回头看”的过程中,对广西同时开展固体废物和危险废物督察专项行动,重点针对危险废物跨省转移和危险废物贮存、处理、处置方面检查,通报措辞严厉,督察组对发现的问题移交市、县政府限期解决,对整改不力的,进行督察问责。