黄宾虹书法艺术思想寻绎—以黄宾虹与傅雷书信为考察对象

2019-06-26杨锁强

◇ 杨锁强

黄宾虹(1865—1955)与傅雷(1908—1966)的知己之交若从1943年5月傅雷以后学身份写信向蜷伏在北平的黄宾虹请教算起,共有13年之久。78岁的黄宾虹在困顿中得遇知音与诤友。因傅雷“劬勤文艺研究,于古今变迁尤加邃密”〔1〕,故通信大多涉及书画艺术深层次问题的阐发与探讨。黄宾虹亦有“然非所论于知己之前,虽罄墨渖数斗,殊不为多”〔2〕的感慨,可见交心之深。傅雷给黄宾虹共写了121封信(现保存于浙江省博物馆)。而黄宾虹写给傅雷的书信因受“文革”的洗劫现仅存21通。黄宾虹写于傅雷的书信虽多言绘画,然于书法亦多有论涉。归而绎之,竟成体系。其涉及师法、笔墨、品评、民族性、传播与考据等诸多方面,品其灼见则有观一落叶而知天下之秋之感。且多切中时弊,其意义不言自彰。

一、师法

关于师法,黄宾虹提倡师古与师造化。他认为“因有历史以来,前哲开其先路,后人变化而光大之,已堕者拾而登于席,久埋者掘而贡之庭,无他也”〔3〕。直接道出了书画后学的使命与门径。黄宾虹师古着力于周秦诸子、古文字与古物,并深受老庄思想的影响。如他所言:“书法有‘以白当黑’”之语,老子言‘知白守黑’,庄子言‘断恶不伤鼻’,此等画诀皆古人所不言而喻于心,虽专读书者不易知之。周秦诸子理论极透彻,当时学艺亦极精工。”“美术之本原在古文字,文字之精神于古物得见之。”〔4〕“周秦诸子学术垂数千百年,至于今日皆受其赐,功在庄老。”〔5〕他一生都在书画艺术中追求老庄的精神与审美境界也就可以理解了。他洞察中国美术之本源在古文字。由此看来,黄宾虹对于商周金文书法的研习与创作只是他向美术本源回归与汲取营养的一种方式而已。金石学的兴起造就了清代书学的中兴。出生于晚清的黄宾虹自然也是受其影响,但黄宾虹溯源得更古远、更彻底。对于师古,当时形势并不乐观,他慨叹道:“艺林中人,学古已少,而求理论明畅者更难,即愿闻理论者亦至少。”〔6〕在师古上,黄宾虹“每年所积临古、写实两种画稿已不止于三担,从不示人”〔7〕。可见其对师古所下功夫之深。对于临摹,黄宾虹反对临摹貌似,主张师古而不泥古。他曾两次在信中写道:“鄙意不反对临摹,而极反对临摹貌似之画。”“鄙意反对临摹貌似,是不愿人有泥古之见,与食古不化之弊。”〔8〕并认为“寄人篱下,直可谓之画奴,因有‘书奴’谓然”〔9〕。显然,这是对清末摹古之风所导致的轻弱流弊的反拨与矫正,也为黄宾虹浑厚、苍老的新笔墨观鸣锣开道。出于师古的考虑,加之赝品流行,考据与收藏亦引起黄宾虹的重视,并多有慧见。“古今之书未可尽信,古器与真迹兼明白,鉴赏学不可缺,出土文物可释千年聚讼。”〔10〕“书画考证,以真迹为据。”〔11〕并“购求书籍及金石书画为考证古人实事”〔12〕。师古必须辨古,考据功夫无疑必备。而收藏古金石书画,则便于日夜摩挲,窥悟堂奥。

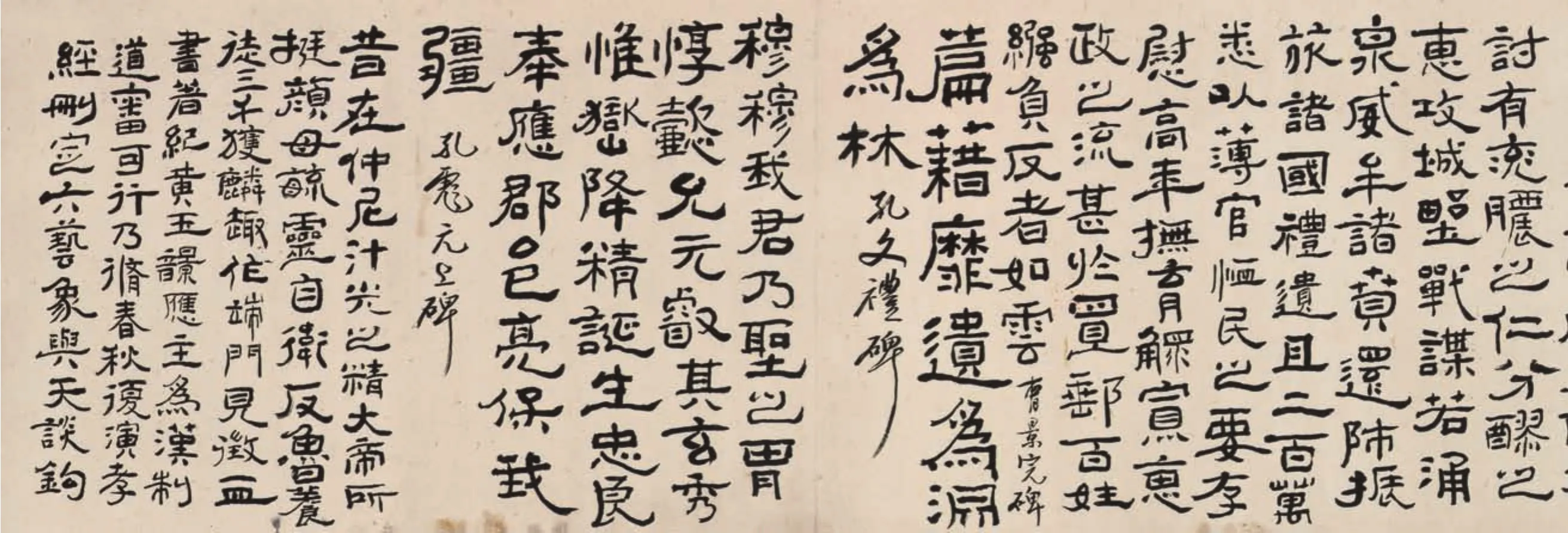

黄宾虹 节临汉碑 29.5cm×89cm 纸本

在书信中,黄宾虹言他的师造化是通过游山来实现的。如他所言:“因师造化,一意游山”〔13〕。并对师古人与师造化的优劣进行了深刻的反省:“所谓师古人不若师造化,造化无穷,取之不尽。”〔14〕据此,我们也就不难理解他从1927年至1937年10年间的壮游了。他在给傅雷的信中对游山多有记述。他曾游“滇中山水,曾见商宝意所图大理、点苍山、十九峰、陆凉州、蔡家堡、爨龙颜立碑处诸胜,至今如在心目”〔15〕。“仆拟游终南、太白,旋以沮兵不果,蜷伏旧京。零缣残楮中,时见古人真迹,因循度日。”〔16〕“耕田读书,日对溪山烟霭,时有所悟,秋稔所获,全购古物。” “两至桂省,经漓浔诸江山水,探其奇奥。再登峨眉,至青城,留年余。旅沪三十年而游山之日居多。”“当游山时,途中猋轮之迅,即以钩古画法为之,写其实景。因悟有古人之法,以写实而得实中之虚,否则实而又实,非窒碍阻隔不可。”“今册写武夷纪游,略变面貌。”〔17〕显然,他通过游山中师造化悟得了古人的虚实之法,访碑购古,亦不忘师古。遥想古代书画之法莫不是古人与自然契合感悟造化而得。而后代守其成法,视为圭臬,难以有大创造,也是情理之中的事了。他在给傅雷的信中说“旧都书家多馆阁体裁,与山林野性之作不能合,因未转索”〔18〕。黄宾虹的师法是从中国书画的自然源头上去撷取,感悟古人之法,洞见新法,不能不说是一种大智慧,让人不由得想起朱熹的《观书有感》中的两句诗来:“问渠哪得清如许,为有源头活水来。”中国书画的源头在于自然啊!试想书法艺术几千年的发展与创造,虽成就卓著,名家辈出,但也泥沙俱下,危机四伏。这种对书法之源的回望与坚守不正是溯源异流的胆识吗?!师造化历来靠个人感悟,可惜当代也未上升到学的层面来金针度人,不能不说是一件憾事。

二、笔墨

笔墨是黄宾虹与傅雷在书信里谈论最多的话题。大量论述了笔墨及笔与墨的关系,亦对书画关系多有阐发。

关于用笔,黄宾虹在给傅雷的信中认为“用笔之法,书画既是同源,最高层当以金石文字为根据”〔19〕,“方寸以内运腕,方尺以内运肘,再大者运臂。若徒用指挑剔为流动,即非古法”〔20〕。他把笔法溯源到金石文字,毫不保留地道出了运笔的古法。纵观中国书法发展史,篆隶为古体,古法尽存其中。然至楷、行、草多有裁剪与变化,亦有所得,然古法丧失不少。书法古法多与自然契合,向清澈的笔法源头回溯,无疑是进入古人堂奥的阶梯与通道。笔法获得贵于悟,“如莫高窟古洞发见书画,时有所见。始悟古人用笔之法,皆具数十寒暑苦功,而后上纸作画”〔21〕。我们不难理解黄宾虹行草书中为何具有敦煌遗书中的某些遗韵了。“近言线条美,曰积点成线。中国笔法秘诀言屋漏痕。”〔22〕“及至道咸同光,金石学盛,魏碑书法全合不齐三角算学真源,万毫齐力,积点成线。”〔23〕黄宾虹直接道出了屋漏痕笔法实现与操作法门在于积点成线,又言“王原祁自谓笔下有金刚杵,推崇大江南北有一石涛,遂开扬州八怪”〔24〕,道出了失传已久的“金刚杵”笔法,并深悟“笔法中之留字诀”〔25〕,进而他认为书法“全在用笔之功力”〔26〕。 笔力决定“名家”,“书画家全以腕力强弱,分为大小名家”〔27〕。“大名家之一笔两笔,中等名家不能动一笔”〔28〕。并指出了力是气韵生动的关键之所在:“六法言气韵生动。气从力出,笔有力而后能用墨,墨可有韵,有气韵而后生动,学者当尽毕生之力,无一息之间断。”〔29〕把玄而又玄的气韵生动的实现法门说得透亮而具有可操作性。在用笔上,他强调“自然是活,勉强即死”〔30〕。此合于道。

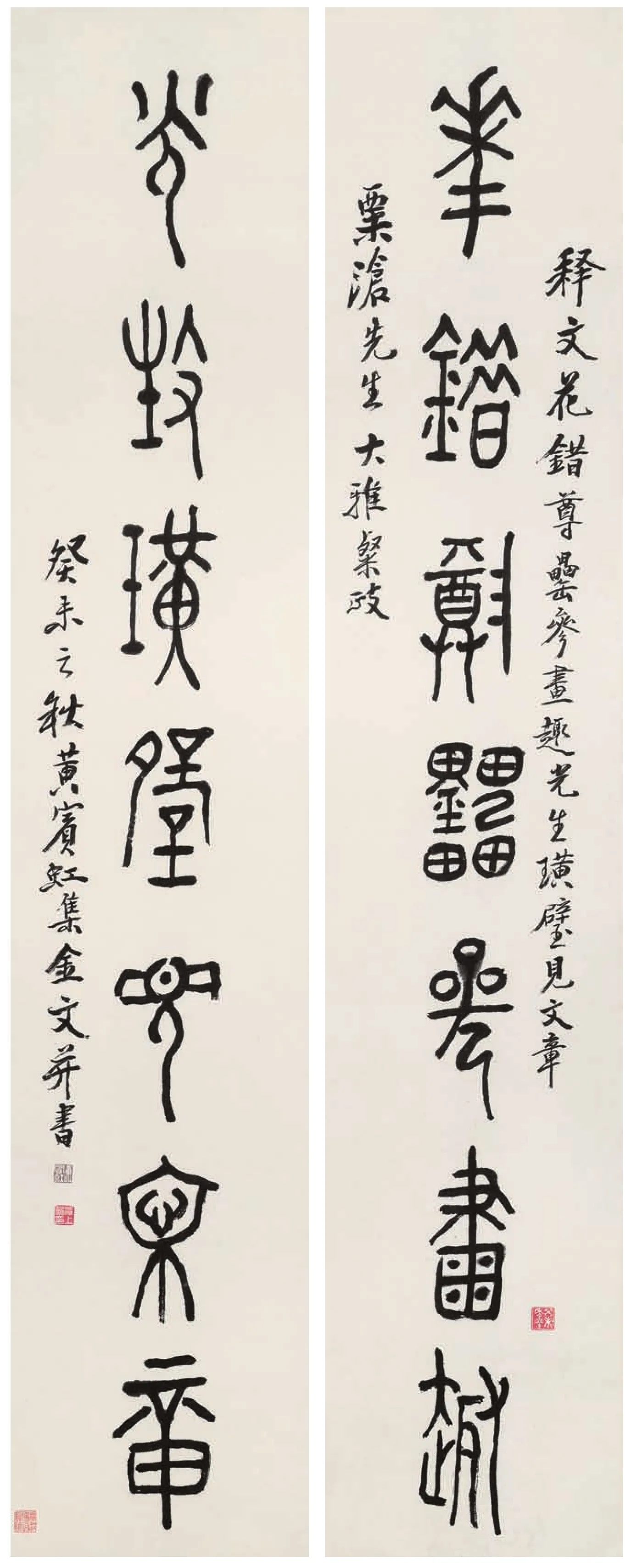

黄宾虹 大篆花错光生七言联 125cm×28cm×2 纸本 1943年

对于墨法,黄宾虹认为“古人善书者必善画,以画之墨法通于书 法”〔31〕,并给出了墨法的具体操作方法:“真者用浓墨,下笔时必含水,含水乃润乃活。王铎之书,石涛之画,初落笔似墨渖,甚至笔未下而墨已滴纸上。此谓兴会淋漓,才与工匠描摹不同,有天趣,竟是在此。”〔32〕他对院体书做出了批判,认为“全是做成,失于自然”,“不言笔墨”〔33〕。显然,黄宾虹积极倡导把国画的墨法引入书法,并把天趣和自然作为墨法追求的最高目标,极大丰富了书法的表现力。林散之正是秉承了他的思想而获得了草书上的极大成功。

黄宾虹对于笔墨的关系多次在书信中有精辟的阐发:“笔法既合墨法,方能应手自如。”〔34〕道出了笔法、墨法与手的关系在于“合”。“因知湿笔是墨法,墨法之妙全在用笔。”〔35〕“墨法尤以笔法为先。无墨求笔,至笔有未合法,虽墨得明暗,皆所不取。有笔兼有墨,最为美备。”〔36〕指出了墨法之妙贵在用笔,提出了笔法优先的原则。并对笔墨诟病做了反省:“古人未有无笔而能用墨者,笔之腕力不足,则笔不能管墨,即臃肿成为墨猪。”〔37〕开出了笔墨实现的良方:“‘没笔痕而显笔脚’,分明是笔,融洽是墨。没笔痕是融洽,显笔脚是笔法分明。”〔38〕对于笔、墨与色的关系他认为“笔法是骨,墨法肌肉,设色皮肤”〔39〕。显然,这种笔、墨、色的关系既是有机的,也是辩证的。

关于书法与中国画的关系,他认为“语言文字一日不废,国画即千古常新”〔40〕。把中国画的存亡摆在了与语言文字同等的位置。语言文字是书法的第一载体,文字的书写离不开笔墨与书写性,只要中国语言文字不亡,中国书法则也不会亡。由此看来,他所言的“画源书法,先学论书,笔力上纸,能透纸背,以此作画,必不肤浅”〔41〕也就不难理解了。“画源书法”实际上就是指画源于书法的笔墨与书写性。这也是中国画强调“写”的根源。他称赞“宋之东坡、元章,世称苏米,全以书法用笔用墨透入画中,与唐人迥异”〔42〕。他在阐述书法对绘画作用的同时,亦强调绘画对书法的功用,“苏米直能以书法引证画法之用笔,开后人不传之秘”〔43〕。“‘谓之书画者’,书法用笔,与画用笔相通,方是名大家。”〔44〕这种书画同参而相互促进的思想为后代中国书画艺术的专业教育与书画创作提供了宝贵的经验与方向。些审美范畴的技法实现,使得玄虚的审美具有了切实可行的实践可操作性。

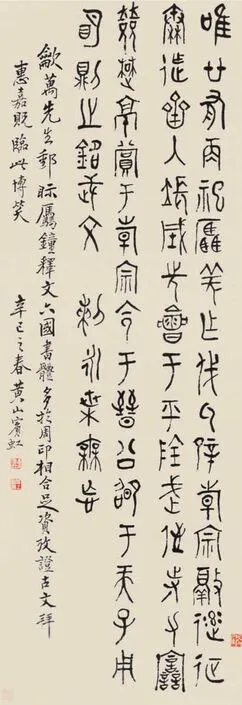

黄宾虹 草书七言诗轴 94cm×28.5cm 纸本

他把画分成了逸、神、妙、能四品,并以逸品为最高,能品为最下。他在信中说:“此逸品画,高出神、妙、能三品而上以此。”〔45〕“宋元逸品山水,笔简而意工。”〔46〕关于书法的品评,古代多有论述。唐代张怀瓘在《书断》里把书法分为“神、妙、能”三品。唐代李嗣真在《续书品》中把书法分为十品:逸品,上之上,上之中,上之下,中之上,中之中,中之下,下之上,下之中,下之下,并以逸品为最高。而北宋朱长文《续书断》把书法分为七品,以神品最高,逸品居能品之下。清代包世臣《艺舟双辑》把书法分为五品:神、妙、能、逸、佳。而清代康有为《广艺舟双楫》把书法分为六品:神、妙、高、精、逸、能。〔47〕显然,黄宾虹的品评观深受唐代张怀瓘和李嗣真的影响并做一取舍与综合。

黄宾虹崇尚自然、古拙、流美、内美与真美。“自然是活,勉强即死。”〔48〕强调合于道的自然而然的美而反对做作,并对元明清的得失进行了评价:“然中国画仍当以元人为极则。惟明人太刚,清代太柔,皆因未从北宋筑基也。”〔49〕“过刚与过柔皆是歧途。”〔50〕显然,他反对太刚与太柔,皆因太刚太柔皆难于自然之故。而古拙之美曲高和寡,故不入时好也在情理之中。他叹道:“皆古拙不入时好,在当时至为世俗所唾骂。而识正轨者不欲舍己从人,终于千古以下灿然一灯,照耀后来学者〕。”〔51〕他崇尚流动中的古拙,给古拙赋予了生机与柔情:“流动之中有古拙,才有静气。”〔52〕静气是书卷之气,流动之中有古拙,实际上黄宾虹道出了金石气与书卷气融合的法门。对于流美则认为“书法流美,有弧三角,齐而不齐,以成内美。黑白二色,是为真美”〔53〕。在我看来,这里的弧三角其实就是“S”曲线,具有流美与纵深之感。中国山水画多为“S”形构图,道理亦是如此。此观念亦与太极图合。乃黄宾虹从太极图悟得,可见道家对黄宾虹影响至深。在这里,黄宾虹提出了“内美”与“真美”两个重要美学概念,并指出了流美而成内美在于有弧三角,齐而不齐,黑白二色乃为真美的规律,道出了中国书画的美学真谛。

至于雅俗,黄宾虹认为“书至一雅便俗,米南宫之所谓雅格,殊大不然。水墨淋漓,用笔恣肆,坚实行徐,无丝毫姿媚尘俗气。故元四家得之,以成绝技。南宫谓唐宋人皆俗气。雅笔惟苏东坡、米南宫足当之”〔54〕。书至一雅便俗实际上道出了大雅则俗的道理。苏东坡、米南宫书中都有生气。余以为雅尚境界,俗尚明了。

三、品评

就审美而言,黄宾虹并没有空谈审美理论,而是更多地关注书画作品的品评阐发和某大道至简,境界高且简单明了,这雅俗共赏实非易事。中国艺术,视觉与感受往往相反,笔简意繁,笔繁意简乃成上品。正如黄宾虹所言“平淡非浅薄。倪黄虽简而实繁”〔55〕。

黄宾虹重视艺术之品格,认为“学术如树之根本,图画犹学艺之华。桃花能红李能白,此能品也。桃李,凡卉也。若野菊山梅,如隐逸高人,其超出于桃李,人共知之而共赏爱之。画事品格,人不全知”〔56〕。实为至理。品格就是品种与格调。小麦种子种在地里只能长出小麦,不可能长出玉米,品种不同而已。品种贵在天成,亦可通过师古嫁接改造。而格调贵在后天颐养。至于品评,他认为可见唯有见多识广,方入门庭。正如他所言:“画之论法,固是低下,即空谈气韵,亦不能高。所以古人论画,有由门人者不是家珍。古法口授,笔已难罄。学者如牛毛,获之如麟角。修养途径必赖多见名大家真迹。”〔57〕

黄宾虹 临金文轴 111cm×38.5cm 纸本 1941年

四、民族性

黄宾虹写于傅雷的信中对于中西绘画的异同与融通,以及艺术与文化、民族性和时代性的问题多亦有反省。此时正是第二次世界大战中,世界画家都提倡“艺术救国”。黄宾虹反对废弃中国画固有特点的主张,以为中国画如果不注重笔墨,搀入不东不西的杂质,就会丧失中国画灵魂,这也就是丧失了民族精神〔58〕。

黄宾虹认为中西绘画相同甚多,亦可融通。他认为“其理论极与欧西吻合,如画笔重在点,曰起点,为章法之主;曰弱点,为无笔力;曰焦点,为无墨采。正是中国画言章法、笔法、墨法相同”〔59〕,并再三劝说傅雷研习中国画:“以台端之精心毅力,研究中外画理,乘此时局之闲,尽可习中国之画,其与西方相同之处甚多。人同此心,心同此理。所不同者工具物质而已。”〔60〕“鄙见奉劝台端习画,正为贯通中西学理实践之地。”〔61〕由于傅雷在1927年19岁时就留学法国主攻西方文艺理论,并自学美术史。他对黄宾虹画的研讨也是以西方艺术观点的视觉。黄宾虹的建议无疑对于傅雷贯通中西具有建设意义。

对于中西融通,黄宾虹认为欧画的“近多变通”也是“东学西渐”的结果。”〔62〕“全球人类对于美的认同在于‘自然为美’”〔63〕,此为中西绘画融通的基点。并认为“欧画者多重线条,议论颇合古画之理。如起点是阴阳向背,弱点是笔法不及,焦点是墨法亏欠”〔64〕。指出了沟通中西学术的法门在于“改变画法先于用笔作起手诚当”〔65〕。黄宾虹亦在行动上“大力为揄扬,传播欧友,益思感奋求精”〔66〕,“聆悉庞君应欧友之请,重以厚谊高情,采及拙笔,播之海外,知己之感,古人所难。今荷雅爱,遇于生前,何幸如之”〔67〕。可见他对中西艺术之交流的重视。

对于艺术与文化、民族性和时代性的问题,黄宾虹认为“画乃文化萌芽,不能培养,其他更不堪问。画有民族性,无时代性。虽因时代改变外貌,而精神不移。今非注重笔墨,即民族精神之丧失,况因时代参人不东不西之杂作”〔68〕。“尝悟笔墨精神,千古不变,章法面目,刻刻翻新。”〔69〕他不仅道出了中国书画艺术的文化根性,而且指出画具有民族性而无时代性。显然,这里的民族性指的是民族精神、民族的文化精神,其笔墨精神所指也是如此。那是不朽不变的东西。无时代性是指民族文化精神无时代性。中华民族最为珍贵近乎于永恒的精神才使得中国艺术具有了超时空的能力与特征。他所言的“时代改变外貌”“章法面目,刻刻翻新”实际上是指属于形式美范畴的外貌与章法形式随时代而改变,也就是说,艺术形式是具有时代性的。其与石涛所提出的“笔墨当随时代”并不相悖。石涛所指的“笔墨”其实是指笔墨形式,而非笔墨精神。当如此解,我想应合黄宾虹的本意。基于此,黄宾虹对中西折中一派做了批判,认为其“折中一派不东不西,国画灵魂早已飞人九天云外,非有大魄力者拯救疾苦”〔70〕。这种对民族文化与精神的坚守与担当令人感佩揖仰。

五、传播

黄宾虹本是媒体中人,1907年至1927年的20年间在上海主要从事新闻和编辑工作,1927年至1937年主要转向艺术教育,故对艺术传播亦多有感触与思考。“鄙人于印刷事业耳闻目睹,沪上卅年甘苦备尝。而亟亟以传古为职志,因传古可为后人取法之功力最大。”〔71〕其作用在于“拟印旧有拙著,意存表扬前贤,阐发幽隐”〔72〕。因此再三强调“印画不如印书,拙画当有知音,自可保存”〔73〕。可见对书画大众传播的重视。由于20世纪40年代及其以前,由于条件所限,书画作品的传播渠道还主要是人际传播,范围与影响则极为有限。由于黄宾虹“志存传古”,且“拙著有关数百年来谬见及秘隐之处”〔74〕,以惠大众,这是何等的学术胸襟、自信与抱负!

黄宾虹自言“拙画不合世眼”〔75〕,故“拙画不展览不应索”〔76〕,“拙画向不轻赠人,赠人书画,如新罗画生存只为人作包裹纸用”〔77〕,“因与众见参差,踽踽凉凉,寂寞久已”〔78〕,“然松柏后凋,不与凡卉争荣,得自守其贞操”〔79〕,“故爵禄可辞,白刃可蹈,而中庸不可能,以此”〔80〕。这正是其孤傲性格和磊磊风骨的写照。而对于自己的书画艺术,他在给傅雷的信中说“拙书附小画奉鉴,画尚惬心,而书不堪,献丑而已”〔81〕,又是谦逊与低调。

黄宾虹在与傅雷通信的那个时代是寂寞的,因为他达到的高度太高,曲高而和寡。他也是幸运的,有一个倾听他心声的知音傅雷,使得他的艺术思想在落寞中有了温暖、希望。艺术本是寂寞之道,生前的荣耀实在代表不了什么,而身后的繁华才是真正的永恒。不能不说,黄宾虹是集古之大成的最后一位艺术大师。他的存在,为后来者步入古人艺术之堂奥提供了方便之门。