我国水产种业专利发展概况及分析

2019-06-26任鹏王建波王晓璇白志毅赵磊

文/任鹏 王建波 王晓璇 白志毅 赵磊

进入新世纪后,我国水产养殖业迎来了蓬勃发展的20年,使我国一跃成为世界水产养殖业大国。伴随着水产养殖业的繁荣,产业形态开始逐渐分化,水产种业作为水产行业的“源头”,率先得到了发展。水产种业为水产养殖业提供了优良的“种子”,这种特殊角色决定了水产种业具有基础性、战略性和不可替代性的特点。专利制度是鼓励科技创新、保护知识产权的重要制度,其在水产种业领域的应用保障了我国水产事业发展的创新动力,有效驱动了我国水产养殖业转型升级。

一、水产种业专利的重要意义

水产种业作为水产养殖的“核心”环节,凝聚了行业最前沿的智慧,具有科技含量高、知识密集性强的特征。近年来水产种业领域的专利成绩斐然,涌现出一大批先进的装备、方法和技术,在推动水产养殖业发展和社会进步中发挥了重要作用。

第一,水产种业的专利巩固了其在水产养殖业的核心地位。专利是水产种业科技含量的重要体现,大量水产种业的关键装备、方法和技术通过发明专利、实用新型专利等形式得到确立,并广泛应用于水产种业的设备制造、种质资源鉴定保护、品种(家系)选育等领域,不仅有力推动了水产事业全面健康发展,更进一步巩固了水产种业的关键作用。第二,水产种业的专利促进了渔业科技创新,推动渔业经济转型升级。水产种业专利成果地不断积累,带动了传统渔业技术手段的更新换代和多样化发展,调动了水产养殖业各领域、各类型参与者通过科技革新提高经济效益的积极性,为推动渔业经济转型和水产行业多元化发展提供了新动能。第三,水产种业专利有效促进了诸多前沿科学成果转化。水产种业的研究不仅涉及分子生物学、遗传学、基因组学和生物信息学等诸多前沿科学,而且涵盖细胞工程、基因工程、分子辅助标记、大数据自动化分析等尖端科技,专利作为科研成果的重要产出途径,不仅以法律形式有效保障了知识产权,更加快了前沿科学技术向生产实践转化。

图1 我国水产育种领域申请和公开的专利数量趋势

二、我国水产种业专利的基本概况

(一)专利数量

我国水产种业的发展处于世界领先地位,相关专利规模处于绝对优势。例如,利用国际专利数据分析服务检索的876条水产育种专利中,我国有813条记录,占92.8%;其后分别为日本和美国,共占约3.4%,其余国家总计占3.8%。第二,我国水产种业相关专利数量总体呈现逐年递增趋势。自2000年以来(不完全统计),我国申请和公开的水产育种相关专利的数量均呈现递增趋势,2016年达到峰值(图1)。可以预见,随着审定和统计结果的陆续公布,我国后续水产种业专利数量的增长势头短期内不会改变。

(二)专利申请人

申请人的分布通常表现出较强的地域性,即大多分布于沿海或沿江(湖)渔业生产发达的地区,基本呈现出同我国水产养殖发达程度相一致的区域格局。例如,我国水产种业专利申请人分布区域的前十名有八个是沿海省份,另外两个是湖北和湖南。专利申请人最多的三个省份为山东、江苏和广东,专利数量分别占全国的22.7%、14.6%和11.0%(图2)。从水产种业专利申请人的性质来看,主要分为高校和科研院所、水产相关企业、个人及合作社等类型,其中高校和科研院所类型的申请人数量最多,约占总数的57.4%;其次为水产相关企业,约占33.6%;个人约占5.8%(图3)。水产种业专利申请人的专利数量呈现出较大的不平衡性,专利数量排名前100个的专利申请人中,前十位申请人的专利数量约占总数的39.8%。专利数量最多的前三位申请人为中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心和中国科学院海洋研究所(图4)。

图2 我国水产种业专利申请人的地域分布概况

图3 我国水产种业专利申请人的类型概况

图4 我国水产种业专利占数量优势的前十位申请人概况

图5 我国水产种业专利不同技术领域分布概况

图6 我国水产种业申请专利的法律状态概况

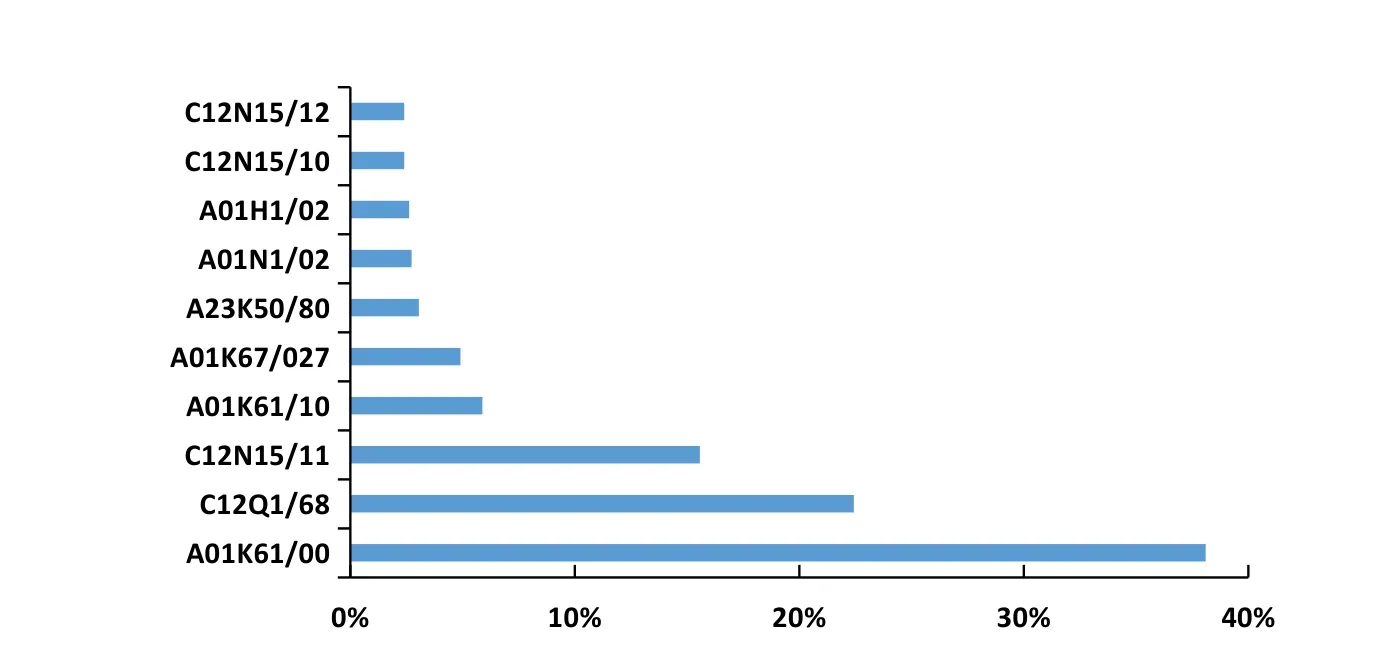

(三)专利技术领域

从水产种业专利的技术领域来看,水产新品种养殖、生物化学测定或检测方法、育种方法领域的专利较多。以国际专利(IPC)分类划分为例,涉及水产新品种养殖(A01K61/00)类的专利约占总数的38.1%,涉及核酸等生化测定或免疫检测(C12N15/11)的专利约占总数的22.4%,涉及基因工程、遗传工程或杂交(C12N15/11、C12N15/12、C12N15/10、A01H1/02)等育种方法的专利约占23%(图5)。

(四)专利法律状态

水产种业的专利法律状态方面,所有申请的专利中授权的约占38%,因未缴年费而失效的专利占24.3%,进入实质审查阶段的占22%,撤回和驳回的专利共占13.7%,其余占13.7%(图6)。从专利类型来看,大多数专利为发明专利,实用新型专利和外观专利较少。

三、我国主要养殖大类种业专利的发展趋势

我国水产养殖种类十分丰富,大宗水产品主要有鱼类、虾蟹类、贝类,藻类、棘皮类和龟鳖类的养殖也较为常见,涉及这些养殖类群的种业专利通常数量庞大、种类繁多,难以统计齐全。

通过检索查询和分析发现,我国主要水产养殖类群的种业专利主要可以归类为种业设备或装置、种质资源保护及鉴定、育种技术等几个方面的鉴定领域,约占总量的6%。藻类种业专利数量最少,约占5%,以天然藻种经物理化学手段诱导突变后的藻种选育为主。

表1 近5年(2014年~2018年)我国主要水产养殖种类种业专利情况(不完全统计)单位:个

四、我国种业专利面临的问题与对策建议

成果。种业设备专利是指能够提高种业工作效率,为种业生产提供便利的硬件装置;种质资源保存及鉴定通常是指对种质资源有效的保存、鉴定、评价或分析方法;育种技术则指通过对种质资源进行筛选、培育,以获取优良品种的各种方法或手段。现就以上几个方面以表格形式对近年来我国主要水产养殖种类的种业专利予以分类汇总(表1),并阐述相关发展趋势。

本次调查结果显示(智慧芽数据库分析),近五年主要水产养殖种类的种业专利总计233个(据不完全统计)。鱼类种业专利数量最多,占总数的38%,是水产种业专利的主要组分。鱼类种业专利主要集中在育种技术和方法领域,主要包含基因工程、细胞工程等定向选育手段和杂交育种技术研究;鱼类种质资源领域专利则包含鉴定和保护领域,鉴定领域主要为物种、种质、亲缘关系的专利,保护领域则以生殖细胞和内脏细胞的低温保存成果为主;设备方面则主要为涉及遗传工程、鱼卵孵化和苗种培育方面的装置。

贝类种业专利的数量仅次于鱼类,约占总数的26%。其中贝类品种选育方面手段多样化,包含细胞工程、基因标记辅助选育、杂交育种及传统形态和生理特征选育等方法研究;种质资源鉴定方面则主要是利用微卫星标记等手段对贝类家系、性别、遗传关系的鉴定成果;贝类设备专利相对丰富,主要包含苗种培育、底播、放流、筛选的装置。

虾蟹类种业专利共占总数的15%。虾类专利中利用杂交、回交方式的品种选育和基因标记手段的种质资源鉴定占优势地位,而利用综合养殖技术对抱卵虾、受精卵孵化、幼体选育的专利数量有增多趋势;蟹类专利则主要包含基于分子标记、杂交手段的世代选育和特异性引物标记的遗传品系鉴定。

龟鳖类种业共占总体的10%。基于孵化温度调控、激素诱导等物理化学手段的性控技术,并配合杂交和养殖技术实现良种的选育是龟鳖类品种选育的主要特点;种质鉴定方面除基因引物标记等新兴手段外,传统外观形态的鉴别方式依然奏效。

棘皮动物种业专利十分有限,主要成果集中于海参的品种选育和种质

虽然我国水产种业的专利取得了长足发展,但发展相对简单粗放,存在诸多潜在风险和问题,离现代化水产种业全面发展的要求还有较大差距。首先,水产种业专利体系发展相对不平衡、不充分。水产种业专利主要集中于少数优势科研院所单位,企业及个人比例较低,并呈现两极分化持续扩大的趋势。其次,水产种业专利的维护现状不容乐观。相当一部分专利权人对知识产权的维护意识淡薄,因未缴年费而失效的专利高达24.3%,专利后续的维护形势十分严峻。第三,水产种业专利的转化率较低。相当比例的水产种业专利与水产事业生产实践脱节,“不接地、转化难”的现象普遍存在,对实际生产意义较小,能够转化的专利中,也缺少对水产行业具有变革意义的成果。

针对上述相关问题,提出以下对策建议:首先,加大对企业、个人、合作社等类型专利权人的奖励、税负抵扣力度,鼓励其参与专利知识体系构建的积极性。其次,适当降低水产种业专利维护年费的标准,并组织专利权人开展专利知识产权维护宣传。第三,将转化率纳入水产种业专利审核体系,并适当提高其评估权重;完善科研人员的激励机制,提高生产实践中科研人员专利技术入股的分配比例,促进科研成果落地转化。