北部湾盆地M油田角二段储层的隔夹层研究

2019-06-24聂桂萍彭小东

彭 旋 聂桂萍 彭小东 李 佳 李 俊

(1.中海石油(中国)有限公司湛江分公司, 广东 湛江 524057;2.中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司, 湛江 524057;3.重庆科技学院, 重庆 401331)

储层的隔夹层是储层精细表征的重要内容。隔层是指储层中能阻止或控制流体运动的非渗透层,分布面积大,位于单元层与单元层之间;夹层是指在单元砂岩层内分布的相对非渗透层,分布面积相对较小,不能有效阻止或控制流体的运动,但在局部地区能影响油水分布[1]。隔夹层的存在,使得储集体被分割成多个不连通或半连通的流动单元,控制着储集体内部流体的运动。

我国南海北部湾海域的M油田,区域构造上位于北部湾盆地北部拗陷涠西南凹陷2号断层上升盘。油田的角二段储层为滨海相沉积,主要由上部低阻层浅滩相沉积和下部高阻层临滨砂坝沉积组成。井点钻遇厚度比较稳定,储层毛厚度30 m。投产的十几口水平井,经过多年高速开采,已进入中高含水期。储层为能量充足的边底水油藏,水体以底水推进为主,但受隔夹层的影响,个别高部位井见水早,含水率上升很快,呈现不同的含水特征。研究该储层隔夹层的影响,有助于深入认识该层含水率的上升规律,从而对油藏后期的开发进行合理调整。

1 隔夹层的类型及地质成因

1.1 隔夹层类型

隔夹层的分类依据有岩性、成因、平面分布范围、垂向位置[2-4]等,其中应用最广、最成熟的分类方法是按岩性来划分。根据岩性的差异,可将隔夹层分为泥质隔夹层、物性隔夹层和钙质隔夹层。

根据M油田A2OP1井的岩心观察及测井资料,储层的隔夹层主要受沉积作用影响,可分为钙质夹层和物性夹层2类。形成于前滨滩坝的钙质夹层,岩性为含灰泥质粉砂岩、泥质细砂岩;电测曲线呈低GR、低AC、低CNC和高Rt、高DEN特征。物性夹层的岩性为粉砂岩、泥质粉砂岩,孔隙度小于20%,渗透率小于0.065 μm2,物性差;电测曲线呈高GR、低AC、低CNC和低Rt、高DEN特征。

1.2 隔夹层成因

1.2.1 钙质隔夹层成因

根据区域地质研究结果,角尾组普遍存在钙质胶结致密层。在M油田,东块的E-1井和E-2井也均有钻遇。

研究区不同区域的钙质夹层,存在厚度上的差别。M油田西块的A9P井、A8S1井、M-3井和A15P井钻遇的薄钙质层,厚度和规模均较东块 E-1井和E-2井的小些;在中块的含油范围以内,钙质层不足以隔开低阻和高阻油藏,但在井点小范围内可以起夹层作用。

A20P1井取心段钙质夹层发育,物性差,但钙质胶结程度不强,含钙质石英细砂岩-粉砂岩。微观鉴定表明,含16%的中晶方解石,主要呈嵌晶产出;含12%的泥质杂基,总视孔隙度为6%,连通性极差。综合有关文献资料,我们认为M油田角二段(J2I)油组钙质隔夹层的形成主要有2个方面的原因。

(1) 与邻近泥质成分排水有关。砂岩顶部及底部的泥岩或泥质含量高的砂岩中的黏土矿物转化会提供钙,碱性压实水流进入砂岩,形成早成岩期的碳酸盐胶结物。这类钙质层多分布于泥岩隔夹层及泥质含量较高的泥质粉砂岩附近,在工区主要分布在J2I-1小层内部和J2I-1与J2I-2小层分界面的附近。

(2) 与有机质演化和油气运移有关。在一定埋深条件下,有机质脱羧基作用和岩石骨架颗粒溶蚀析出钙、镁、铁离子等,与运载油气的流体和砂岩地层水混合而发生化学反应,结果逐渐形成了钙质层。这类钙质层主要分布在J2I-2小层油水界面附近。A20P1井取心段最下部靠近油水界面位置,发育灰白色含钙质细砂岩-粉砂岩,物性差,不含油,但是从密闭液侵入情况来看,具备一定渗透性。在研究区油层内部,局部有与生物扰动有关的灰白色含钙质细砂岩,不含油[5-6]。

1.2.2 物性隔夹层成因

M油田物性夹层的形成主要受到沉积作用影响[7],成岩作用的影响较小。沉积微相对砂体的控制作用比较明显。根据测井物性参数和单井沉积微相,在研究工区内,主要沉积微相之间的物性存在较大差异。物性隔夹层在滨海相的成因通常有3种。

(1) 在海泛期形成的沉积,由物源持续推进,厚度较大,容易形成隔层。

(2) 伴随水动力减弱时形成的细悬浮物质沉积,厚度较小,平面上不连片,易形成夹层。

(3) 存在于因成岩作用等变化而使储层物性变差的层段,具有一定的孔隙度和渗透率,但没有达到有效厚度的物性下限。成岩作用在研究区的影响较弱,这类隔夹层在研究区分布较少。

2 储层的隔夹层分布特征

钙质隔夹层形成于前滨的滩坝,间歇性暴露于海水之上,受大气淡水淋滤作用,容易发生钙质胶结。滩坝沉积岩石生物碎屑含量高,可为碳酸盐胶结作用的发育提供钙质来源。钙质隔夹层的发育受沉积和成岩作用控制,岩性主要为陆源碎屑质生屑灰岩及少量钙质岩屑长石石英砂岩,主要形成于滩坝微相。根据井间对比和沉积旋回研究结果,该油藏含油储层段可细分为低阻层和高阻层。钙质夹层主要分布在基准面下降的短期旋回中部所形成的生屑滩坝,分布局限,连续性中等;主要受海平面变化作用影响,在海进体系域内,由钙质胶结及碳酸溶解的滩坝沉积,伴随悬浮颗粒沉淀生成。顶钙层分布在油层顶部,延展性较差,对油藏开发的影响不大。

物性隔夹层平面上分布广,连续性好,在断层西边分布广泛,主要形成于海泛期。海泛期物源供给充分,形成了较为连续、厚度较大的物性隔层。储层断层为非控沉积断层,在断层东边,由于构造的强烈拉张同沉积断层作用及其伴生的逆牵引作用,造成了泥质成分在西边富集,而东边隔夹层发育少。

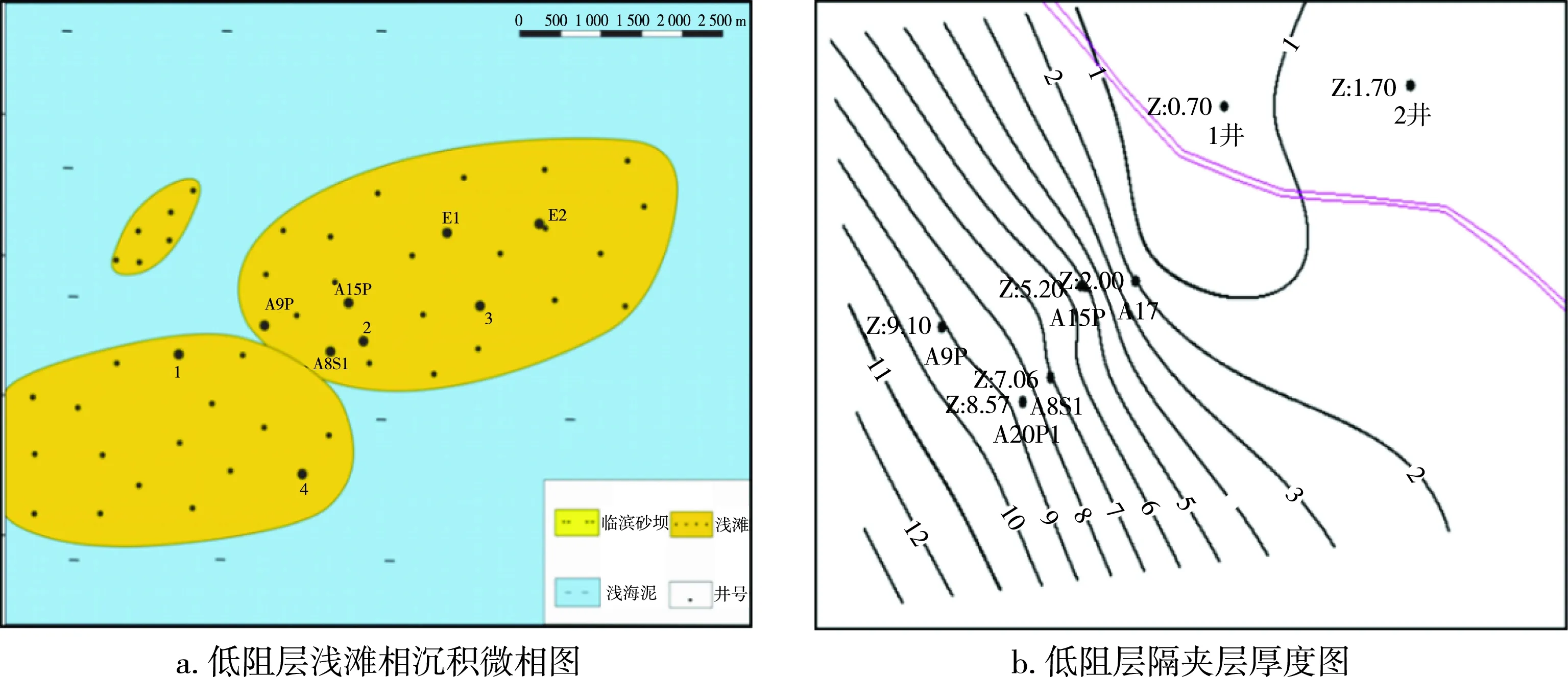

平面上,M油田分东西两块。结合井点厚度及沉积相认识,刻画隔夹层厚度大体展布趋势:低阻层,沿东北-西南方向,隔夹层厚度逐渐变大(见图1);高阻层隔夹层发育少,不连续。东块非均质性弱,隔夹层不发育。通过综合分析地震RMS属性和储层物性相关性,提取了与地震RMS属性相关性达到66%的J2I油组钙层平面厚度图。

图1 低阻层的隔夹层平面分布图

在纵向上,钙质夹层主要分布在中块J2I低阻层中部,A15P、A9P井区附近最为发育,厚度1~3 m,不连续分布,高部位不发育,高阻层发育少;物性夹层主要分布在中块J2I低阻层的下部位,靠近水层,比较连续,厚度2~6 m,有一定隔水能力,但高部位不发育(见图2)。平面上,钙质夹层主要分布在中块J2I低阻层,在中块两翼最为发育,面积一般小于65 km2,以片状或点状分布,而东块发育少。物性夹层主要分布在低阻层和高阻层之间,分布范围较广,呈西南-东北向带状分布,厚度大,对底水有一定阻挡作用。

图2 J2I油组岩相剖面图(横)

3 隔夹层的动态识别

M油田角二段储层为底水构造油藏,开发井A15H和A16H两口水平井在构造高部位,同时期钻井和投产。考虑到储层为反旋回特征,优势储层发育在储层上部,布井方式为沿储层顶部穿行。A15H井见水早,含水率上升速度快。A16H井见水较晚,含水率上升速度比较平稳,无水采油期长(见图3)。

图3 A15H井和A16H井的含水率与累计产油量

开发井见水,除了构造方面的原因,主要是受隔夹层的影响和储层非均质性的影响。综合分析认为,A16H靠近东部,储层物性较好,为含油范围内相对较好储层。从隔夹层剖面图(图2)上可以看出,A16H井区为底钙分布较厚的区域,较厚的钙质层对底水有一定的阻挡作用;与A16H相比,A15H井区底钙不发育,物性较差,井区附近存在的可动水体较大,因此该井较早见水[8-9]。

结合储层岩相剖面图及夹层等直线图来看,共同的开发特征表现在隔夹层控制的油井对底水有一定的抑制作用。油井底水运动分为2个部分:一部分缓慢穿过夹层,形成次生底水驱;另一部分绕过夹层,形成次生边水驱。隔夹层控制的油井主要表现为边水驱和次生边水驱,由于底部隔夹层的存在,隔夹层下伏邻层的油得不到有效驱替。隔夹层对J2I油组开发井含水率的上升起到了较大的阻挡作用。联系构造油藏资料,可以根据油井含水率上升的特点来识别隔夹层的有效性。

4 结 论

M油田J2I油组的隔夹层可分为2种类型:一种是形成于前滨的滩坝的钙质夹层,其岩性为含灰泥质粉砂岩、泥质细砂岩;另一种是物性夹层,其岩性为粉砂岩、泥质粉砂岩,物性差。基于此认识建立的隔夹层地层模型,与地质情况吻合。现从平面和纵向上对隔夹层的展布特征、分布范围进行了定性划分,今后结合隔夹层地层模型,可进一步对隔夹层展布情况做更精细的定量分析。

钙质层对底水起到了一定的封隔作用。底钙分布较稳定,封隔性较好;中钙不稳定,封隔作用有限。底钙和中钙都发育的井区,可能延缓见水时间和含水率上升速度。