川东北龙会5井下三叠统飞仙关组鲕粒特征及成因

2019-06-24石桂鹏张云峰徐婉月曹俊峰赵子瑄

石桂鹏 张云峰 徐 亮 徐婉月 曹俊峰 张 奇 赵子瑄

(1.西南石油大学地球科学与技术学院, 成都 610500;2.中国石油西南油气田分公司勘探开发研究院, 成都 610051;3.中国石油大学地球科学学院, 北京 102249;4.中国石油集团渤海钻探工程有限公司第四钻井工程分公司, 河北 任丘 062550)

鲕粒是指形似鱼卵的沉积颗粒,由核心和围绕核心的包壳组成,粒径通常小于2 mm。在海相地层中,有一些粒径大于2 mm而形态结构和矿物组分没有发生改变的鲕粒,被称之为巨鲕。关于鲕粒的成因,有微生物作用假说和化学作用假说。鲕粒的形态和结构复杂,而且存在于各种不同的沉积环境,因此其成因是沉积学研究中的一个难点问题。

二叠纪末期发生的海平面下降和大陆漂移,使海洋生态环境完全崩溃,各种生物组合几近灭绝,直到中三叠世才逐渐恢复正常。早三叠世初期,四川盆地东北部由深水槽沉积环境转变为正常浅水环境。在此过程中,伴随剧烈的风暴浪沉积作用,下三叠统飞仙关组发育了一套砾屑灰岩。现以川东北气矿龙会5井的下三叠统飞仙关组为研究对象,借助岩心、薄片资料,利用扫描电镜、阴极发光等手段,分析鲕粒的特征及巨鲕的形成条件。

1 区域地质背景

川东北地区在早三叠世基本继承了晚二叠世的沉积格局,为台地-台缘-海槽沉积格局,飞仙关组下部沉积了开阔台地相的鲕粒云岩、鲕粒灰岩、白云质灰岩、泥粉晶灰岩等。早三叠世中期,海平面上升,海槽逐渐关闭,海水循环受限,加之华蓥山北麓构造抬升,风暴浪作用剧烈,水体能量强,飞仙关组中上部沉积了一套局限-蒸发台地相的鲕粒灰岩、鲕粒云岩、泥晶灰岩、泥晶云岩等[1-3]。

龙会场地区在川东构造带西边、华蓥山构造带北端、开江-梁平海槽西侧台缘带。龙会5井位于龙会场北部,是一口重要的预探井。该井下三叠统飞仙关组地层厚393 m,上与嘉陵江组整合接触,下与大隆组突变接触。顶部由一套泥质灰岩、泥质云岩组成,厚度约70~95 m,与上覆嘉陵江组岩性界限清晰。中部发育泥晶灰岩、砂屑灰岩,泥质含量较重。飞二段主要发育鲕粒灰岩、鲕粒云岩、泥晶灰岩,厚53.7 m。下部以泥晶灰岩、泥质灰岩为主,亦见薄层鲕粒灰岩。

2 鲕粒特征分析

2.1 鲕粒的宏观特征

根据目的层段鲕粒的粒度、含量的旋回特征,将其分为6段(见图1)。自下而上,鲕粒含量呈先微弱增加而后减少的趋势。研究段下部,为圆度较好的正常鲕、椭形鲕,粒径0.5~2 mm。研究段中上部,鲕粒灰岩层产出巨鲕,多数形状不规则,少数呈较规则的同心圆状、椭圆状,类型以复鲕、正常鲕为主,粒径一般在2~6 mm,最大8 mm,含量约占20%~45%。整体上鲕粒粒度上粗下细,呈逆粒序,而在各段内(除S1段外)则均具正粒序特征。

图1 龙会5井下三叠统鲕粒垂向分布特征

S1段:发育大量正常鲕、椭形鲕,可见表皮鲕,几乎不含巨鲕。鲕粒含量在75%~80%。核心相比圈层,颜色较暗。圈层单层特征不明显。自下而上,含量略有增加,呈逆粒序,粒度在0.5~1.5 mm。

S2段:以正常鲕、椭形鲕为主,偶见巨鲕。鲕粒含量约80%。核心颜色较纹层亮,二者界限不清晰。圈层无单层特征。自下而上含量几乎不变,呈正粒序,粒径0.8~2.5 mm。

S3段:以复鲕、正常鲕为主。鲕粒含量约80%。下部发育的砾屑段巨鲕,粒径4~6 mm,类型多为复鲕。中部含有巨鲕,粒径2~4 mm,类型以正常鲕为主,可见核纹组构。上部多为正常鲕,呈正粒序,粒径1~3 mm。

S4段:发育巨鲕,类型多为复鲕和正常鲕。鲕粒含量在80%~85%。鲕粒核纹界线不清晰,外层沥青充填。自下而上,含量略有增加,粒径减小。中间夹有两个小旋回,鲕粒粒径由小变大。旋回下部鲕粒分布具有定向性,但整体呈正粒序,粒径1~6 mm。

S5段:发育正常鲕、巨鲕,巨鲕类型以复鲕为主。鲕粒含量在85%左右。核纹结构特征不明显,边缘沥青充填。自下而上,粒度有变小的趋势,多数粒径在1.5~3.5 mm。下部与普通鲕粒混积的巨鲕,粒径可达8 mm。

S6段:发育巨鲕,类型多为复鲕。鲕粒含量在70%左右,比S5段少,圈层特征明显,可见颗粒形状扭曲。自下而上,粒度减小,呈正粒序。中间夹有厚度约1 m的云化鲕粒灰岩,多数粒径为4~6 mm。

2.2 鲕粒的微观特征

核心是鲕粒成长的基础,圈层是鲕粒发育过程中水流震动的标志。鲕核及鲕粒的大小反映了成鲕区搬运水流的大小[4]。偏光显微镜下,巨鲕核心的矿物组分主要为泥晶方解石、细晶方解石和粉-细晶白云石,以半自形为主。超粒溶蚀孔及多晶鲕的存在,表明有明显的白云石化现象。核心白云石颗粒的晶形、自形程度的差异,反映了成岩过程中的重结晶作用。巨鲕核心结构不甚清晰,与圈层的界线多清晰可见。巨鲕的同心圈层厚度较小,厚度大多在0.3~0.8 mm,圈层大多为2~5个。部分颗粒可见明、暗层交互的现象,明亮层厚度150~400 μm,以细晶方解石、粉-细晶白云石为主;暗层厚度50~100 μm,以泥晶方解石为主。亮层厚度大于暗层厚度,说明水体能量高的环境久于能量低的环境(见图2)。

与巨鲕伴生的普通鲕粒,粒径一般在0.8~1.5 mm,以正常鲕、表皮鲕为主;其核心多见亮晶方解石充填;同心圈层整体颜色较暗,明、暗层交互特征不明显;鲕粒不接触或是点接触,颗粒支撑。

阴极发光显微镜下,鲕粒、灰泥、亮晶方解石胶结物以及粒内溶蚀充填的方解石均不发光,粒间白云石晶体呈半自形-自形。半自形晶多不发光,自形晶具有昏暗光-暗红色光的发光环带,部分粒间孔可见蓝绿色斑点,这可能为沥青残余(见图3)。

图2 龙会5井飞仙关组鲕粒微观特征

图3 龙会5井飞仙关组鲕粒阴极发光特征

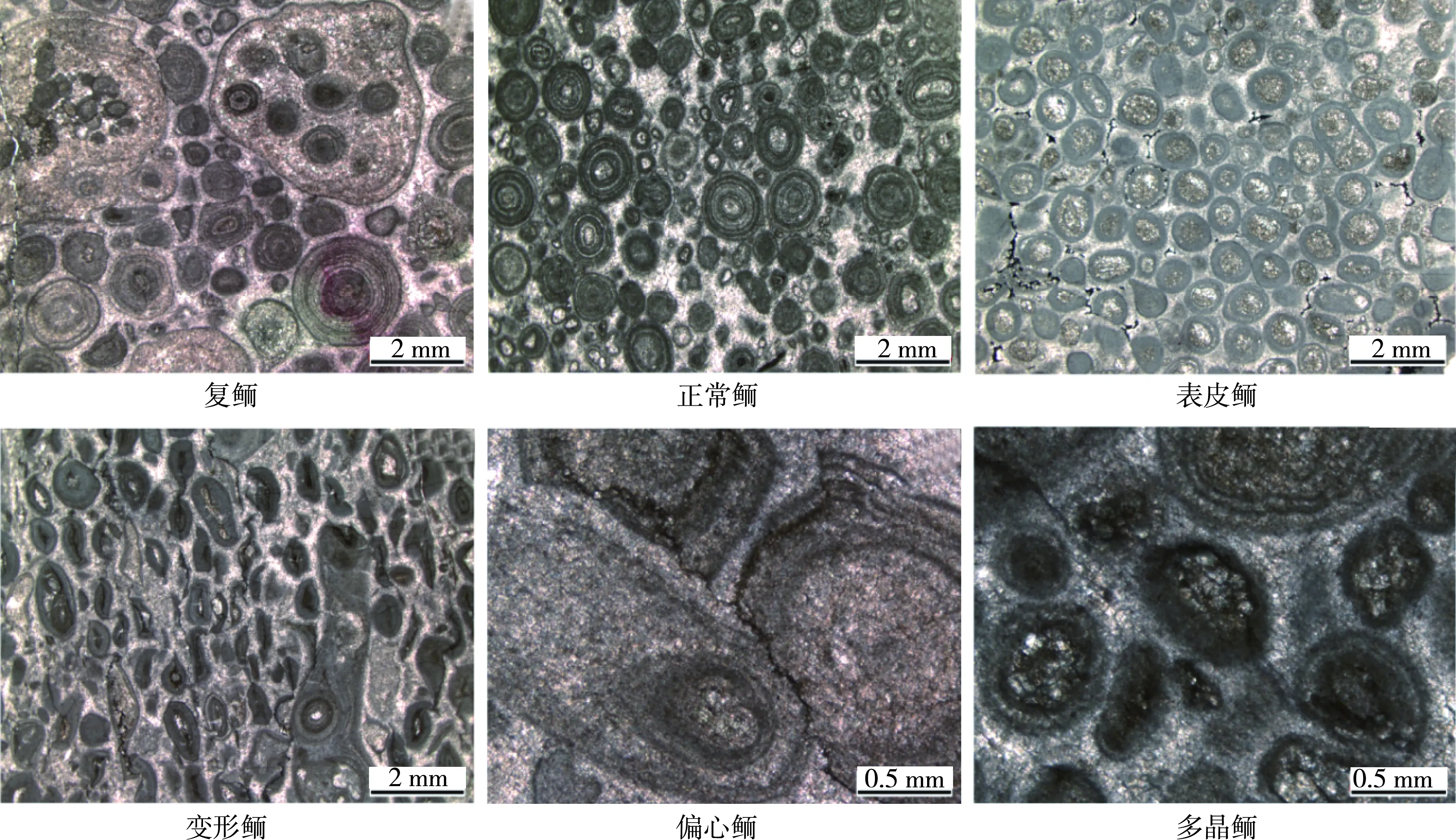

(1) 复鲕。粒径多在4~6 mm,少数可达10 mm。形状不规则。部分复鲕的外部圈层中发现有微生物存在,后期对颗粒形态特征有改造作用。多个普通鲕粒聚集在一起,构成巨鲕的核心。普通鲕粒的核心及同心圈层,发育程度不尽相同。复鲕圈层较薄,与核心界线清晰,明、暗交互特征不明显。

(2) 正常鲕。粒径2~4 mm。巨鲕呈同心圆状或近圆状,成分多为泥晶方解石。同心圈层明、暗交替,可见鲕粒核心遭受溶蚀后为亮晶方解石充填。伴生的普通正常鲕粒,粒径0.6~1.5 mm。核心方解石、白云石结晶程度高。圈层多为灰泥形成,压实作用明显,形状多近似椭圆。

(3) 表皮鲕。粒径多在1~2 mm,成分以泥晶方解石为主。鲕粒内部多发生白云石化作用,反映核心形成时间久于圈层。圈层多由单层形成,矿物组分以粉-细晶白云石为主,说明当时水体环境能量较高。

(4) 变形鲕。粒径多在0.5~4 mm。起初的球形鲕粒被拉长,变平和伸展,其微组构只有可认知的轨迹或完全被破坏。成分以泥晶方解石为主。部分鲕粒内部曾发生白云石化作用,形成少量细晶白云石。

(5) 偏心鲕。粒径多在1~4 mm。成分以泥晶方解石为主,可见部分胶结物发生白云石化作用,形成细晶白云石。偏心鲕的成因多与颗粒的不均匀滚动或核心的不规则形态相关。

(6) 多晶鲕。粒径多在0.5~2.5 mm。由一个球形外壳和多个方解石晶体构成,同心层消失,为刚形成的鲕粒在成岩作用早期由于遭受淡水淋滤作用,核心及同心层边溶解边沉淀而形成的。

2.4 与新元古代巨鲕的异同

2.4.1 与新元古代巨鲕的相似性

新元古代巨鲕的粒径普遍较大,最大可达14 mm[5-6],略大于研究区鲕粒;多见次圆状和圆状同心鲕粒、椭形鲕和复鲕,其多样的形态特征与研究区巨鲕具有较高的相似性。Groztinger等人认为,新元古代巨大的鲕粒应形成于极为动荡的高饱和碳酸钙海水环境,其沉积场所可能为缓坡[6]。早三叠世生物刚开始复苏,沉积供应中生物碎屑较少[7];同时受海退的影响,龙会地区风暴频繁,水体环境动荡,鲕粒发育于浅水开阔台地,这些特征均与新元古代巨鲕浅水沉积环境相似。

2.4.2 与新元古代巨鲕的差异性

三叠系巨鲕与新元古代巨鲕在形态、粒径和形成环境方面有一些相似性,但在形成条件方面存在差异。首先,三叠纪开始,海洋生物复苏,微生物碳酸盐岩及其相关沉积开始广泛发育,这是三叠系与新元古代沉积最主要的区别,也是显生宙与新元古代沉积最主要的区别。其次,三叠纪浮生植物及光合自养细菌的光合作用强度的增加,造成了海水碱度增强。

3 巨鲕的成因分析

3.1 巨鲕形成条件

巨鲕的成因机理多样且环境复杂。Sumner和Grotzinger研究前寒武纪巨鲕的形成条件时,认为低速率的核心供给、高速率的纹层生长、高强度的水体搅动等是巨鲕形成必不可少的条件[8]。这是把巨鲕的成因机理看成是一种单纯的化学作用机理。Woods认为,早三叠世巨鲕形成的必备条件是强烈的水体流动和CO2释放激发的波浪[9]。这种条件比较特殊,因而类似于错时相。梅冥相研究湖北利川下三叠统大冶组巨鲕时,发现巨鲕有类似叠层石的结构[10],这表示其可能与微生物活动有关。鲕粒形成的最基本条件是高浓度的碳酸盐水体环境和高的CaMg比,有充足的物源供给,才能保证鲕粒的正常生长发育。川东北地区在二叠纪末三叠纪初到整个飞仙关时期,都具有较高的CaMg比及钙镁化合物的供给[11-12],满足鲕粒核心形成所需的物质条件。扫描电镜能谱分析结果(见图4)表明,研究区目的层段的鲕粒中存在Ca元素含量始终居高、Mg元素含量较低的现象。扫描电镜及EDS分析发现,龙会地区鲕粒矿物低镁现象明显,粒间填隙物中S、Zn元素含量较高,Fe元素含量较低。此外,研究区的鲕粒核心为泥晶、粉晶和细晶方解石及少许粉-细晶白云石组成,部分颗粒中可见石英、长石、黄铁矿等,从核心中未发现生物迹象。这说明当时生物供应量低,原因可能在于二叠纪末三叠纪初海水毒化造成了生物大灭绝。

图4 龙会场地区鲕粒扫描电镜下EDS分析

早期在安静水体环境下聚集形成的方解石球粒,在海水过饱和后附着球粒形成圈层。低能水体下,矿物结晶程度低,形成暗层;高能水体环境下,鲕粒被搅动起来,矿物结晶程度高,形成亮层。水体环境的往复变化,导致圈层不断沉积、鲕粒持续生长。鲕粒形成后,受更强大的风暴环境影响,被带至浅水环境继续接受沉积,形成正常鲕或表皮鲕类型的巨鲕;或受胶结作用影响,形成复鲕类型的巨鲕。同时,复苏的微生物参与到部分鲕粒的形成过程中(如蓝细菌分泌EPS吸附、粘结碳酸盐沉积物),改造了鲕粒的形态(见图5)。目前,对于巨鲕的形成与海水毒化、全球缺氧或生物大灭绝是否有直接联系,还没有直接的证据。但是,在中生代沉积体系与生物辐射几近同步,这说明错时相、特殊环境、生态体系转变之间存在必然联系。

图5 龙会场地区飞仙关组巨鲕成因模式

川北地区及重庆北碚地区的P-T界线之上广泛发育不同类型的砾屑灰岩,其中发现了标志风暴沉积的菊花状砾石、丘状交错层理等,这些都被作为错时相的标志。川东北地区飞仙关组中部发育有同样代表错时相的薄层灰岩,华蓥山构造北部发育有风暴作用的砾屑灰岩。这些沉积物和沉积构造与研究区巨鲕基本同期形成,沉积区域相同或相近,属共生特征。此外,飞仙关组底部与长兴组之间为一局部强烈暴露不整合界面,也可作为风暴沉积广泛发育的证据。因此,龙会地区飞仙关组发育的巨鲕是一种错时相沉积物。当时整个沉积区域风暴作用强烈,正常发育的生物稀少,微生物发育广泛并能在岩石成岩过程中起一定的作用。

龙会地区三叠系飞仙关组剖面偏光镜下,可看到藻粘结现象;扫描电镜观察到,部分巨鲕发育微生物包壳,有微生物后期改造的痕迹,微生物的发育也符合早三叠世微生物泛滥的大环境特征。华南很多区域发现有微生物岩的沉积,其中的薄层微生物岩更是一种错时相的标志。研究区发现了代表风暴沉积的砾屑,由鲕粒聚集形成,粒径可达10 mm,与同期普通鲕粒共生,在巨鲕出现的整个层段可见。由于水体能量高,颗粒淘洗干净,颗粒之间以亮晶胶结物为主,可见胶结物中存在晶型极好、节理清晰、粒径可达1 mm的方解石。此外,鲕粒薄片中发现叠层微生物球粒灰岩被打碎的痕迹,充填作用强烈。在鲕粒的同心圈层也发现了微生物改造圈层的迹象,但同时也存在未经微生物改造的光滑圈层,说明微生物改造是滞后的、是非根本性的影响因素。巨鲕的圈层既有不规则的,也有较光滑的,且不规则程度明显,仅依靠微生物的后期改造作用是很难完成的,还需要借助其他外部力量。

4 结 论

(1) 川东北龙会场构造三叠系飞仙关组的鲕粒,粒径分布多在1~6 mm,少数可达10 mm。其中,粒径大于2 mm的巨鲕约占25%,类型包括正常鲕、表皮鲕、变形鲕、偏心鲕、多晶鲕、复鲕等。

(2) 巨鲕的形成过程受物理和化学作用主导。巨鲕形成过程中遭遇强烈的搬运作用,其形状多不规则,伴生的鲕粒明暗层厚度比例存在差异。微生物的参与只是在后期改造鲕粒,而非鲕粒形成的本质原因。

(3) 鲕粒沉积于开阔台地边缘,搬运痕迹明显。早三叠川东北台地边缘面向海槽的低角度台地斜坡带,最先遭遇风暴作用,而且遭遇的风暴作用最强,故鲕粒的最初沉积场所可能为缓斜坡至开阔台地过渡带。

(4) 巨鲕具有其特殊的形成环境条件,是一种错时相沉积物,可作为早三叠世风暴环境的标志物,用来指示该环境的水体能量、生物组成等因素。