相-势耦合控制鄂尔多斯盆地中生界石油聚集

2019-06-21屈红军蒲仁海高胜利郑艳荣

屈红军,蒲仁海,陈 硕,高胜利,郑艳荣

(1.西北大学 大陆动力学国家重点实验室,陕西 西安 710069; 2.西北大学 地质学系,陕西 西安 710069;3.西安石油大学 地球科学与工程学院,陕西 西安 710065)

在20世纪80年代,中国石油地质工作者认识到油气的生成、成藏和分布与烃源岩有直接或间接的联系,即受烃源岩分布的控制,从而提出了源控论[1-4],认为在勘探中首先要定凹选带,逼近油源区勘探;随着油气勘探的发展,尤其是渤海湾断陷盆地由于块断活动强烈,岩性岩相变化大,在勘探实践中发现油气藏以二级构造带为背景,纵向相互叠置,平面叠合连片,成群成带展布,于是提出复式油气聚集带理论[4-5],即带控论,认为一个复式油气聚集带是由多个含油气层系、多套油气水系统、多种类型油气藏组成的油气藏群;带控论强调以二级构造带背景为核心的勘探思路,即优选有利的二级构造带;此后又有学者认为区域盖层对油气富集起关键作用,提出了源-盖共控论[6-7],认为有效烃源岩和盖层共同控制着油气系统的有效性;随着岩性油气藏勘探高潮的发展,学者又提出了相控论[8-10],认为在存在有效烃源岩、构造背景和输导体系等前提下,油气的分布与富集受有利储集相带的控制,各种有利的沉积相和成岩相是决定有效储集体形成和分布的基础和关键;相控论强调“选凹定相”,认为“凹”作为烃源岩发育区已基本明确,因而相控论把定“相”作为核心问题,其主要目标是确定储集区带;最近又有学者提出源热共控论[11];其主要认识是源热共控油气形成,二者相互耦合作用控制了含油气区内油气的生成与否、生烃规模、相态(石油或天然气)类型与区域分布模式,源热共控油气区油田、气田和油气田在空间上的有序分布;笔者认为源热共控论适用于盆地勘探初期,以选“凹”作为目的阶段,是源控论的深化。对于勘探程度比较高,以定“藏”为目的的勘探,上述理论认识虽然具有重要指导意义,但依然不能满足定“藏”的目标勘探要求。

近年来鄂尔多斯盆地的石油勘探实践表明,鄂尔多斯盆地具有“大面积含油、小区块富集、岩性控藏”的油气聚集规律和“油层多、变化大、油水分异大、物性差、压力低、产量小及属于弹性-溶解气驱动”的油藏特征,在“好凹好相”区带,不一定富集油气,也可能富集水,对此源热共控论和相控论难以把握石油富集规律,因此石油的分布除受源热共控、源-盖共控及相控外,其具体富集的位置更受压力势以及流体势控制[12-13],即“势控”,由此笔者基于鄂尔多斯盆地中生界“相、源、储、运聚与油藏关系”的系统分析,来探讨鄂尔多斯盆地中生界石油聚集规律,分析认为相-势耦合[14-15]更加符合鄂尔多斯盆地石油聚集规律,所谓“相”即“沉积成岩相”,沉积相决定了烃源岩及储层的展布及发育特征,成岩相决定了优质储层的分布及储层的储集空间[16-20];“势”即“压力势”或“流体势”,二者决定了油气运移方向及聚集圈闭位置[21-25]。由于鄂尔多斯盆地含油层系延长组及延安组沉积期为大型的内陆陆相坳陷盆地,内部构造相对简单,地层平缓,断裂较不发育,含油层系以河流三角洲相低渗透砂岩储层为主[26-29],其中主力含油层系延长组岩性致密,为低孔特低渗储层,在6大成藏条件中盖层、保存、圈闭一般不存在问题,在烃源岩确定的条件下,主要需要考虑的就是储层和运移聚集的问题。沉积相决定了储层的发育,“压力势”及“流体势”决定了油气运移方向及聚集圈闭位置,因此相-势耦合控制鄂尔多斯盆地中生界油气聚集,体现为“源控区、相控带、势定位”的石油聚集规律,笔者具体分析探讨如下。

1 鄂尔多斯盆地中生界烃源岩、沉积相带、运聚与油藏关系

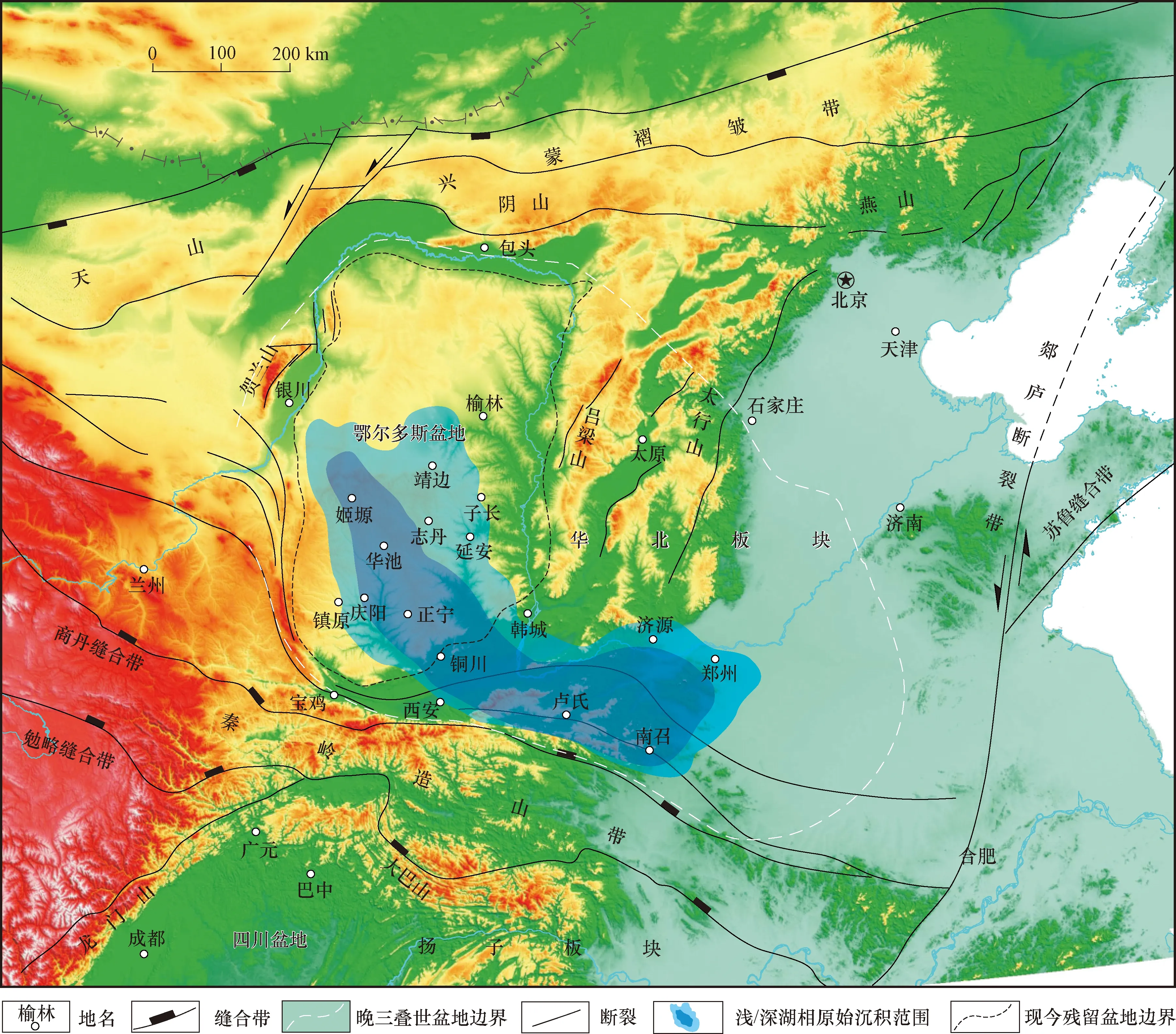

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通中西部,其南北分别为祁连-秦岭褶皱构造带和天山-兴蒙褶皱构造带,东部濒临太平洋构造域,西部为贺兰-六盘山南北向构造带(图1)。中、晚三叠世受秦岭碰撞造山的影响,在华北克拉通中西部形成了一个晚三叠世延长期(T3y)大型湖盆[30],当时的沉积边界东跨晋、豫、冀、皖,南越今秦岭北缘,北界和西界远逾今中生界残留边界,以深湖相为代表的沉积中心大致平行于秦岭造山带展布[31-32],该期地层延长组是一套以河湖相沉积为主的陆源碎屑岩系,下部以河流相沉积为主,中部为一套河流-三角洲及湖泊相为主的砂泥互层沉积,上部为河流相砂泥岩沉积。根据勘探开发需要石油系统将延长组从上向下分为10个油层组,分别称为长1段—长10段。

1.1 源控“区”

鄂尔多斯盆地延长组具有优越的生油岩条件,中生界延长组长7段深湖-半深湖相暗色泥岩是盆地的主力生油岩系[33],具有厚度大、分布广、有机质类型好、成熟度高等特点[34-35],主要分布于盆地南部约10×104km2的范围内[36-40],主体呈NNE展布[41]。延长组油气勘探发现,油田的分布范围与烃源岩分布关系密切,已经发现的油藏主体分布在长7段有效烃源岩的分布范围之内或邻近区域,油区分布具有明显的源控特征(图2)。因此鄂尔多斯盆地中生界生油岩的生烃范围和生烃强度控制了油藏分布的区域,即源控“油区”。

图1 鄂尔多斯盆地及邻区构造简图(据文献[31-32]修改)Fig.1 Generalized structural diagram of the Ordos Basin and its adjacent regions(modified from references[31-32])

图2 鄂尔多斯盆地延长组烃源岩与油区分布(据文献[21,36,42-46]编绘)Fig.2 The distribution of source rocks and oil play in the Yanchang Formation,Ordos Basin (compiled according to references[21,36,42-46])

1.2 相控“带”

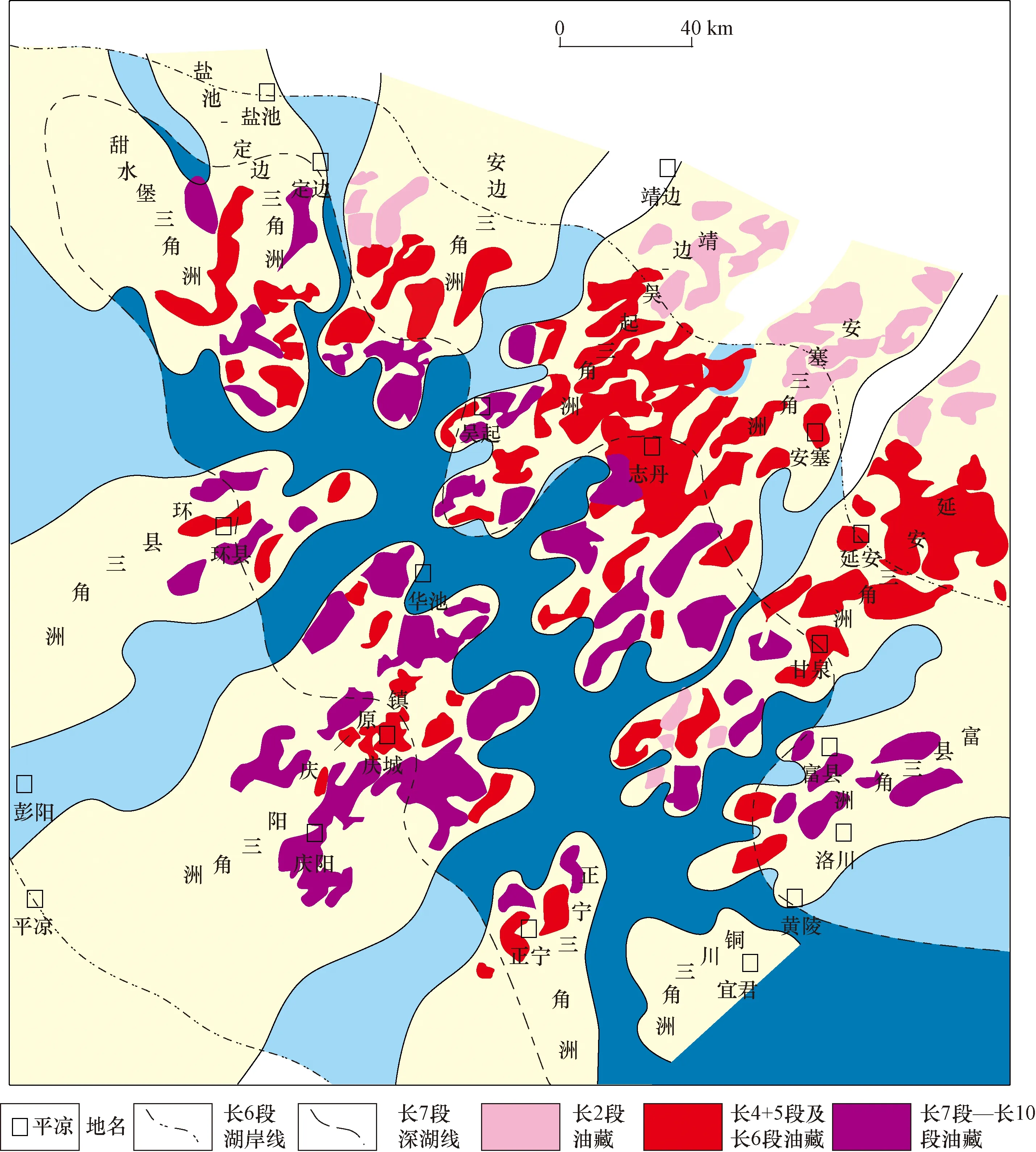

鄂尔多斯盆地中生界盆地明显表现出沉积相控制储集体的宏观展布,成岩相控制了优质储层的分布及储层的储集空间;储集体展布及成岩相控制油藏分布的区带,即相控“区带”。

延长组浅层长2段含油区带主要分布于盆地边缘河流相河道微相砂体;延长组中部(长4+5段、长6段)及下部(长8段—长10段)含油区带基本分布于受湖岸线控制的三角洲前缘亚相水下分流河道微相砂体[47-48],尤其分布于水下分流河道砂体叠合连片处[21](图3);长7段储层含油区带主要分布于受深湖线控制的浊积水道砂体[49]。

鄂尔多斯盆地含油区带的分布受控于盆地周缘的11大河流-三角洲体系,5个东北沉积体系(自东向西)为:富县三角洲、延安三角洲、安塞三角洲、靖边-吴起三角洲和安边三角洲;2个西北沉积体系(自东向西)为:盐池-定边三角洲和甜水堡三角洲;2个西南沉积体系(由北向南)为:环县三角洲和镇原-庆阳三角洲;2个南部沉积体系(由西向东)为:正宁三角洲和铜川三角洲。目前延长组已发现的含油区主要分布于东北、西北和西南3个沉积体系的9个河流-三角洲体系,尤以在东北体系的安塞三角洲及西南体系的庆阳三角洲已经发现了超大型的安塞油田及西峰油田。盆地南部正宁三角洲体系最近开始有油气发现,是下一步油气勘探潜力区;盆地南部铜川三角洲延长组已经出露地表或埋深太浅,没勘探价值(图3)。

1.3 势定“位”

流体运动总是遵循从高异常压力区向低异常压力区流动的规律,因此压力势及流体势控制了油藏的聚集位置。

图3 鄂尔多斯盆地延长组沉积体系与含油区带分布(据文献[21,36,42-46]编绘)Fig.3 The distribution of sedimentary systems and play fairways in the Yanchang Formation,Ordos Basin (compiled according to references[21,36,42-46])

鄂尔多斯盆地对于受浮力控制的延安组油藏及长2段油藏,隆起背景对鄂尔多斯盆地三叠系油藏形成和分布的具有重要控制作用[50],流体势决定了油气运移向鼻状隆起方向。

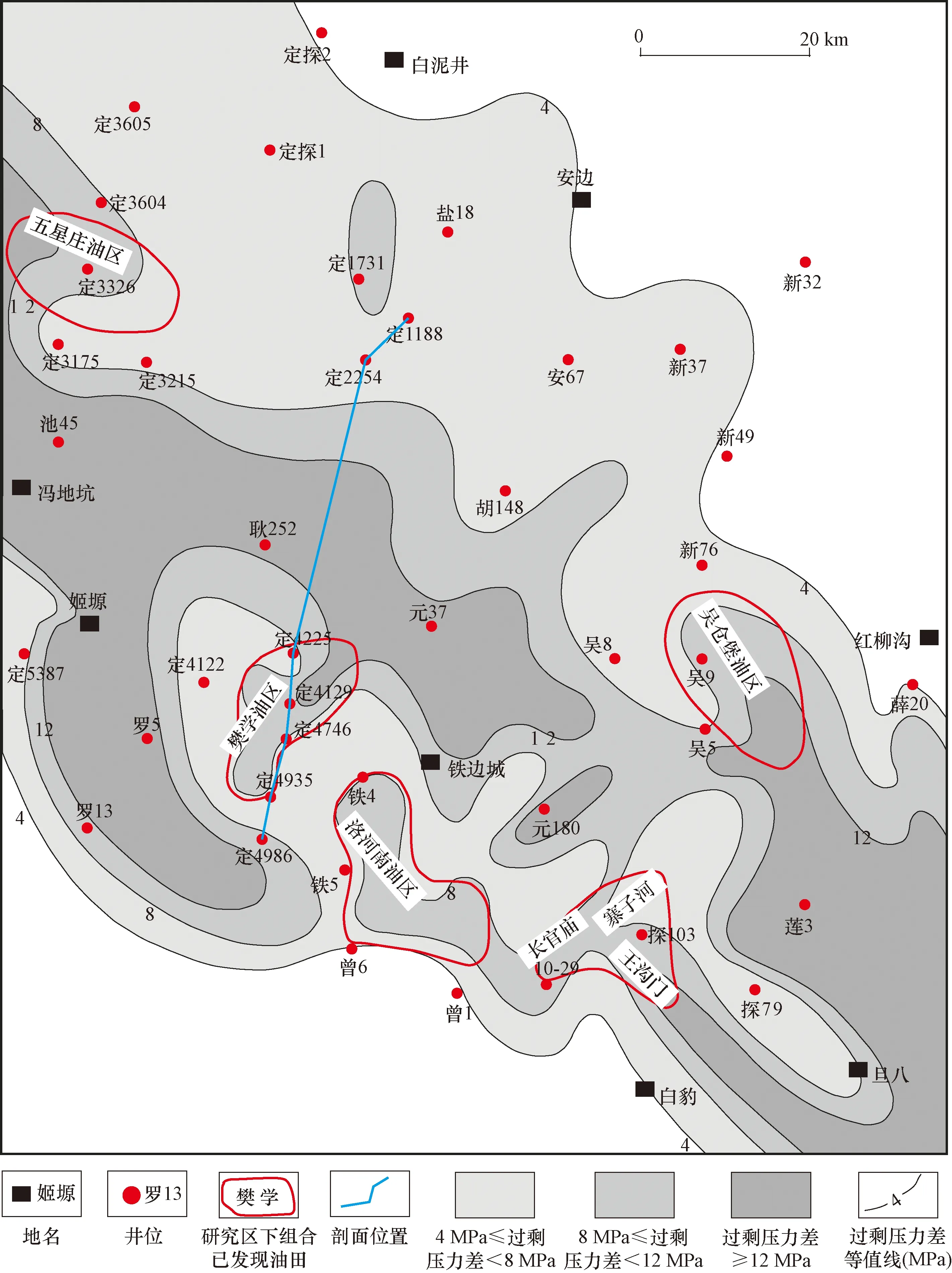

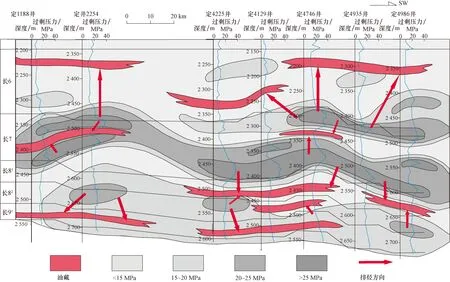

对于不受浮力控制的延长组下组合油藏,过剩压力控制着石油的运聚。对鄂尔多斯盆地吴起-定边地区延长组长7段与长8段异常压力分布规律进行分析,发现长7段与长8段都具有异常超压现象;长7段较高的异常压力成为油气向下运移的主要动力,长8段异常压力低压区或相对低压区是油气运移的指向,二者之间的异常压力差驱动长7段烃源岩产生的油气沿着微裂缝从高势区向低势区运移,因此“源储压力差控位”[21](图4,图5)。

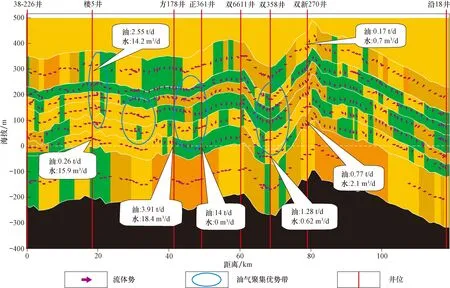

由于过剩压力造成的流体势差或过剩压力差,也存在油气在局部具有向构造低部位运聚的趋势(图6)。

基于鄂尔多斯盆地中生界“相、源、储、运聚与油藏关系”的系统分析,可以认为相-势耦合控制了鄂尔多斯盆地中生界石油聚集:相即“沉积成岩相”,沉积相决定了烃源岩及储层的展布及发育特征,成岩相决定了优质储层的分布及储层的储集空间,势即“压力势”或“流体势”,“压力势”或“流体势”决定了油气运移方向和路径,相-势耦合决定了油气聚集圈闭位置。

2 相-势耦合控制鄂尔多斯盆地中生界石油聚集的差异性

相-势耦合控制鄂尔多斯盆地中生界平面上及垂向上成藏的差异性,体现为:盆地东部浅层“补偿成藏”、盆地西部“垂向串珠式成藏”、延长组深层“异常压力控藏”、侏罗系古地貌及隆起构造背景控藏。

图4 鄂尔多斯盆地西部中区延长组深层已发现油藏与长7段-长8段过剩压力差关系Fig.4 Relationship of oil reservoirs discovered and excessive differential pressure of Chang 7 and Chang 8 in deep Yanchang Formation in the center of the western Ordos Basin

2.1 盆地东部浅层呈现出“补偿成藏”规律

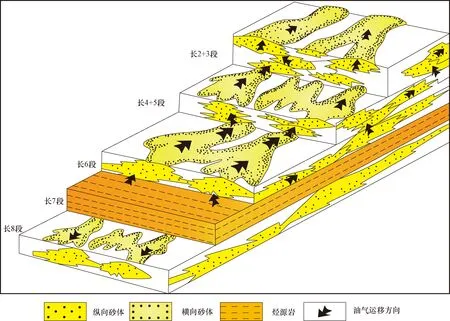

鄂尔多斯盆地中生界盆地生烃中心位于盆地西部及南部,盆地东部生烃强度相对盆地西部小,因而盆地东部含油层系在具体位置层位相对单一;长7段生成的油气首先运移至长6段,然后通过侧向不规则连接于垂向叠置的砂体,呈“爬楼梯式”运移至更浅的长4+5段、长2段甚至侏罗系延安组底部砂岩中聚集(图7、图8)[51];油藏的层位分布与烃源岩的垂直距离及水平距离成正比,层位越高,油藏距离烃源岩水平距离越远;含油层位向东北方向从长6段-长4+5段-长2段向上抬高,呈现出“补偿成藏”的规律[52],从而形成鄂尔多斯盆地准连续型低渗透-致密砂岩大油田成藏样式[53]。

2.2 盆地西部“垂向串珠式成藏”

由于盆地西部生烃强度大,石油往往沿裂缝等发生二次运移,因此盆地西部含油层系多,在具体井位上含油层系呈“串珠式”垂向钻遇,有如“坐电梯式”,非前述的“爬楼梯式”,由此笔者提出盆地西部“垂向串珠式成藏”(图8)。

2.3 延长组深层“过剩压力控藏”

鄂尔多斯盆地长6段—长10段之间相邻的两地层普遍存在较高的过剩压力差,尤以长7段与下部长8段最为明显,长9段顶与其下部长9段及长10段也具有;过剩压力差是石油向下运移的主要动力,油气由高压区向低压区运移,平面上高压背景下的低压漏斗区是油气聚集的主要场所;垂向上高压差区为油气聚集的主要场所;邻近高压的低压漏斗区是延长组中下部油气聚集有利区(图8)。

图5 定边地区延长组定1188井—定4986井过剩压力剖面(剖面位置见图4)Fig.5 Excessive pressure profile of Well Ding1188-Well Ding4986 in the Yanchang Formation in Dingbian area (see Fig.4 for the profile location)

图6 志丹油区近东西向剖面长8段早白垩世晚期流体运聚趋势与油井产量对比Fig.6 Correlation of fluid migration and accumulation trend in the late period of Early Cretaceous with well production for Chang 8 on the nearly EW-trending section in Zhidan oil-bearing region

图7 鄂尔多斯盆地延长组含油砂体与油气运移关系示意图(据文献[54]修改)Fig.7 Sketch map showing relationships between the oil-bearing sand bodies and hydrocarbon migration in the Yanchang Formation (modified from reference[54])

图8 鄂尔多斯盆地中生界成藏模式Fig.8 Accumulation model in the Mesozoic Ordos Basin

2.4 侏罗系古地貌及隆起构造背景控藏

虽然侏罗系延安组储层的物性在盆地含油层系中属于最好,但由于距离油源岩较远,油气在储层中的充满程度不是很高,其油气藏存在明显的油水分异界面,储层的物性不是首要考虑因素,良好圈闭是首要考虑因素。延安组底部一、二级古河谷砂体往往不具备良好隔挡及圈闭条件,仅作为油气的运移通道,三、四级及以上的支流河道砂体往往具有良好隔挡及圈闭条件(图8)。因此,由差异压实作用引起的鼻状隆起上发育的三、四级及以上的支流河道砂体是侏罗系油气的勘探指向[48]。

3 相-势耦合的理论与实践意义

相-势耦合的理论意义在于:从“源控论”的“定源”到“源热共控论”的“定凹”,到“复式油气聚集带”的“定带”,到“相控论”的“定相”,再到“相-势耦合”的“定位”,反映了油气勘探长期实践的认识过程。“源控论”和“源热共控论”强调以盆地为背景,以寻找有利生烃凹陷为核心;“带控论”强调以沉积相等有利相带为背景,以构造带为核心,其“定带”实际上主要为“构造区带”;“相控论”强调以构造为背景,以相为核心,突出强调“定相”,将确定沉积相、成岩相等主导的储集相作为研究与勘探的重点和核心,其“定相”实际上主要为“岩相区带”;“相-势耦合” 以“相”为核心,以“势”为方向,强调流体运移方向,即“流体势”,突出“定位”或“定藏”,揭示了较高勘探阶段油气富集规律。

“相-势耦合”的实践意义在于:① 在勘探理念上,从“源控论”的“定源”到“源热共控论”的“定凹”,到“复式油气聚集带”的“定带”,到“相控论”的“定相”,再到“相-势耦合”的“定位”,是从源区勘探—构造勘探—储集体勘探,再到具体油藏位置确定,强调目标的靶定,该理论认识是油气勘探三级层次的第三层次;② 在勘探技术及勘探方法上,以高分辨率三维地震和储集层预测为关键技术,以过剩压力及古构造恢复研究确定的“流体势”或“压力势”为指导,在寻找有利“储集相”的基础上,突出输导体系及流体运移方向的确定,强调在运移路径上的有利相带部署探井,将极大地提高勘探成功率。

4 结论

1) 相-势耦合控制鄂尔多斯盆地中生界石油聚集,具体为沉积相决定了烃源岩及储层的展布及发育特征,成岩相决定了优质储层的分布及储层的储集空间,“压力势”或“流体势”决定了油气运移方向和路径,二者耦合决定了油气聚集圈闭位置,体现为“源控区、相控带、势定位”的石油聚集规律。

2) 相-势耦合控制鄂尔多斯盆地中生界平面上及垂向上成藏的差异性,体现为:盆地东部浅层“补偿成藏”、盆地西部“垂向串珠式成藏”、延长组深层“异常压力控藏”。这一认识同样适用于勘探程度较高的、以“定藏”或“定位”为目的其它大型拗陷含油气盆地的目标勘探。