浅析设计思维在新媒体艺术创作中的方法应用

2019-06-19陈媛媛

摘 要 从历史发展和应用综述、内涵和应用、设计层级、实施过程及方法切入,结合运用设计思维进行的案例创作,浅析设计思维(Design Thinking)在新媒体艺术创作方面的认识。设计思维为新媒体艺术创作提供了思维方法和研究方法,是开展思维+实践的思考和探索的过程;同时,在媒体艺术创作方面也集中串联了认知、求知、解决问题的思考过程。设计思维运用跨学科的方式,在新媒体艺术创作方面,研究人与“物”、人与“人”、人与“文化”之间的关系,运用领域广泛。

关键词 设计思维;新媒体艺术创作;设计方法应用

引用本文格式 陈媛媛.浅析设计思维在新媒体艺术创作中的方法应用[J].创意设计源,2019(6):12-16.

Analysis on the Application of Design Thinking in New Media Art Creation

CHEN Yuanyuan

Abstract From the historical development and application summary, connotation and application, design level, implementation process and method, combined with the case creation using design thinking, analyze the thinking of design thinking in the art creation of new media.Design thinking provides the thinking methods and research methods for the creation of new media art. It is the process of thinking and exploring thinking and practice. At the same time, it also focuses on the process of thinking, seeking knowledge and solving problems in media art innovation. Design thinking uses interdisciplinary methods to study the relationship between people and "things", people and "people", people and "culture" in the field of new media art innovation.

Key Words Design thinking; New media art creation; Design methods application

[基金項目] 本文系2015年度教育部人文社会科学青年基金研究项目“公共空间新媒体艺术的构成和应用研究”(15YJC760014)阶段性成果。

一、设计思维的历史发展与应用综述

设计观念与设计思维的发展,与工业科学技术的发展密不可分。它是一种在工业社会发展中,人类寻求精神追求表现方式的综合方法和手段。从19世纪末到20世纪初的“新手工艺美术运动”,到后现代主义思想,以及蒙德里安、康定斯基的抽象主义艺术、包豪斯的工业设计思想、意大利马里内蒂“未来主义”的“机器美学”、法国杜尚(Marcel Duchamp)达达主义(Dada,木马的意思)、后现代艺术——集合艺术、波普艺术、偶发艺术和激进流派,都反映出对欧洲传统文化的厌弃,而对视觉传达有了不同寻常的诉求。“波普艺术”的“通俗、短暂、可消费性、低廉、大批量生产、年轻的、妙趣诙谐的、性感的、诡秘狡诈的、有魅力的”超现实主义,“生活即艺术”“艺术和反理性艺术”思想等,都反映出它们共同的艺术态度,即是消解艺术与大众之间的隔阂,消除艺术与生活之间的界限,冲破高雅艺术与庸俗艺术的分野。

相对于西方的设计观念发展,中国的设计观念与文化价值认知相关,受到传统美学的影响。从中国艺术史看,“气韵”居六法首位,而“应物”处于次要地位,讲究“气韵生动、虚实相生”的表现手法,追求“寓意”“神似”的艺术效果。中国古代在长期农耕、封闭经济的时期,儒家思想长期占主导地位,古代传统美学思想就是在这样的时期萌芽和发展的。孔子在《论语》中评价《诗经·关睢》为哀乐适度,开始提出“乐而不淫,哀而不伤”的美学思想。长期以来,中国儒家思想的“中和之美”“温柔敦厚”诗教影响着中国传统文化的艺术风格和哲学观。在艺术风格中,追求潇散淡远的自然之美;重视情感在艺术美的创造中的作用,“情以物迁,辞以情发”。东晋画家顾恺之提出绘画审美“传神悟对”“迁想妙得”的“传神论”主张。唐代以前,绘画一直以“勾线填色”线条造型为主。盛唐时期吴道子“兰叶描”“吴带当风”,南朝时期齐梁的画家谢赫提出的画品“六法”,即“气韵、骨法、应物、随类、经营、传移”。唐宋绘画从“工巧”向“写意”转变,强调“外师造化,中得心源”,审美主体和艺术家的审美自觉性融合了佛教艺术等外来艺术形式,同时也发展本文化。在哲学观上,延绵不断地涵化异文化,同时也发展了本文化,形成中国文化审美重视人与物的“合”“和”“宜”的思想。 [1]

赫伯特·西蒙(Herbert Simon)的“设计科学”是设计思维史上最早的重点阐述之一,它体现了这种解决问题的方法,用“无形的信息处理器”比喻了这种思维方式。[2]IDEO、FROG、CONTINUUM这样的创新企业事实上已经在影响全世界越来越多的设计和创新教育……IDEO的方法在全世界设计院校中被传授和运用。[3]诸多领导品牌公司都在使用设计思维方法或设计理念,为公司的设计服务,诸如微软(Microsoft)、空中客车(Airbus)、拜耳(Bayer)、宝马(BMW)、戴姆勒(Daimler)、德意志银行(Deutsche Bank)、飞利浦电子(Philips Electronics)等。就设计学本体学科而言,国内外诸多学者及公司都在使用和研究设计思维,国内外学者对于设计思维已展开了较为广泛的研究工作。目前对设计思维的定义没有确定说法,设计思维也并非是规定和条框,而是提供了一种思维方法和研究方法,是人类进行思考和探索的过程。同时,设计思维表现了认知、求知、解决问题的思考过程,在这个过程中,运用多种方式方法,分析问题并且解决问题。设计思维善于运用跨学科的方式,其运用领域广泛,不仅限于设计行业,在其它关于分析,具有初创性等的行业都可以使用。

二、设计思维的设计层级:空间与审美的经验迭代

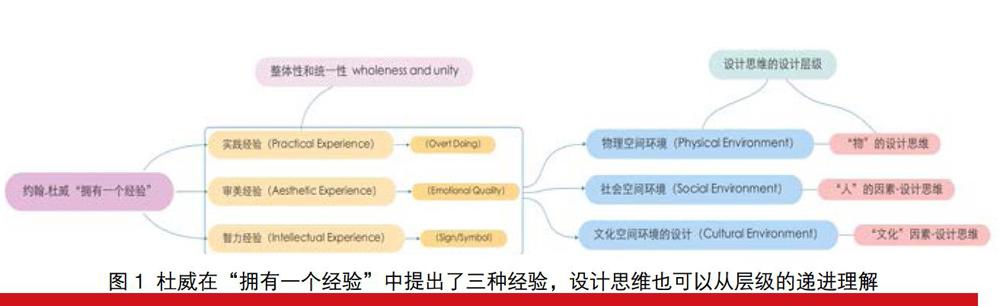

约翰·杜威(John Dewey)在《艺术即经验》中,对“艺术”的认识是聚焦于对整个创作过程的有意识的欣赏,即“一种经验”,特别是杜威在“拥有一个经验”中提出了三种经验:实践经验(Practical Experience)、审美经验(Aesthetic Experience)和智力经验(Intellectual Experience),经验的层级可拓展至三种层级空间(环境),设计思维也可从层级的递进去理解。(图1)

(一)物理空间环境

这个层级上,设计思维体现的是“物”的设计,表现为对可触摸的物理环境和物体的认知,是客观性、科学性的认知,并且受到艺术和美学观念的影响。诸如德国新媒体艺术更注重艺术的功能性与实用性,“实用”和“鉴赏”的双重价值,体现机械的诗意美感,多表现为对抽象几何形式的推崇。德国学者鲍姆嘉通(Alexander Gottliel Baumgarten,1750年,《美学》)的美学思想及德国哲学家本雅明(Walter Benjamin,1935年,《可技術复制时代的艺术作品》)的机械美学,都对“物”的设计思维理论多有涉及。

(二)社会空间环境

设计思维表现为关注“人”的因素。这种“人”的关系可理解为“人际”活动的广泛设计,体现在多个层面,诸如人和环境的统一和谐、人与产品(物理性)的关系,进而深入至人与人之间的关系设计。在通信和媒介领域研究中,新媒体以及信息的“生态系统”的涵义在近年来越来越多地被使用,这无疑是由于人们越来越认识到数字时代信息的网络化特性。新媒体和通信系统的生态学研究,其所运用的设计思维有许多方法和名称,并且已经由一系列学科的学者使用。从使用网络理论的科学和技术研究人员,到对数字媒介进行研究与关注的学者,再到使用通信研究理论和方法的社会学家和计算机学家。

(三)文化空间环境的设计

设计思维体现了“文化”因素,即创新观念的实现,是文化价值、文化情感的表达。作为一种基于时间的和动态的、互动的、协作的、变化的艺术形式,新媒体艺术文化对传统文化元素的收集、展示、重构和保存的理念,提出了一系列独特的挑战。新媒体艺术的设计和运营就在运用“设计思维”解决这些“复杂的相互影响”,涵盖所有艺术生产可能发生的部门,比如学术界、政府、商界和其他部门,并且也存在着关系之间的整合。诸如新媒体艺术融入艺术世界并存在于多种情境或环境,新媒体艺术与信息社会空间密切相关,新媒介的结构和协作模式正在创造新的文化生产和自治形式,并深刻地塑造当今的文化氛围,将始终超越博物馆和画廊的界限,创造新的艺术空间。

三、设计思维的实施过程及方法:设计思维与设计实践的结合

(一)设计思维方法的表述和研究方向

设计思维在操作和实施时,如何表述,形成文字或图像描述,方法步骤如何进行,国内外诸多学者及产品、项目实践都给出了策略、流程或方式。1992年,Buchanan发表了“设计思维中的难题”(Wicked Problems in Design Thinking),提出设计思维可以扩展到社会生活的各个领域;[4]IDEO的设计思维实施流程阶段描述为发现、解释、构思、实验和进化;[5]斯坦福大学D-School团队总结五个阶段的设计思维过程模型,分别是同理心、定义、概念生成、原型化和测试;Bill Verplank将设计思维步骤描述为Four-Step Interactive Design,分别为Motivation-Idea&Error、Meaning-Metaphors &Senarios、Modes-Models &Task、Mapping-Display &Controls;[6]Goran Roos [7]描述设计方法的原则为通过观察和参与来理解用户,围绕可能的解决方案生成或共同生成一些构想,为选定的可能方案制作快速原型或实物模型,改进或共同改进已经物化的方案,验证一个成功的成果以及产品或服务投入生产和使用。

就设计思维的研究方向而言,设计思维本质上是设计过程中的思考状态,表明着设计者的思维,因此设计思维研究的方向是对各种思维状态进行相关研究。Karin Lindgaard和Heico Wesselius在文中(Once More, with Feeling:Design Thinking and Embodied Cognition)分析相关研究者的理论,如鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)的“艺术与视知觉”理论,莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的“知觉的身体性以及身体的意向性”,剖析了认知科学体现的设计认知(“具身认知”—Embodied Cognition),将隐喻理论作为认知的中心(“隐喻的理论”—A Theory of Metaphor),分析了身体、感知和感觉理论的细微差别(“视觉思维”—Visual Thinking,“作为‘适合性的感觉”—Feeling as a “Sense of Fit”),认为材料设计实践增加了设计创造性思维(“认知和设计活动”—Cognition and Design Activity);作者认为就设计和认知两者的感觉而言,设计思维具有广泛的跨学科作用。

(二)设计思维的主要方法和形式表现

1.隐喻

隐喻的使用是视觉描述认知过程、思维过程的有效方法,大多是使用言简意赅的视觉形式,如用比喻代表某种含义或说明某事物。隐喻也是将思维可视化为符号性方式的使用。恩斯特·卡希尔(Ernst Cassirer)以把人定义为符号的动物(Animal Symbolism)来取代把人定义为理性的动物,认为所有的文化形式都是符号形式;[8]中国传统儒家思想就常用“比德”说,把志向高远,廉洁清正的君子与自然万物联系与比喻。隐喻的方法通常用来连接设计者动机和最终的设计目的、设计形式等,将设计含义视觉化,呈现某种情节、涵义,使用户明白使用内涵、环境以及简单的使用说明,反映了设计思维方式和认知手段,是“物”的设计、“人”的因素互动的结果。

2.诠释的框架与可视化原型描述

诠释的框架与可视化原型通常配合使用,是“人”的因素、“文化”因素设计的互动与结合。诠释的框架是把主要设计思路通过快速开发制作为“模型”,并以可视化的形式绘制框架,经过沟通、反复修改及确认,进入设计开发的流程。期间关注各方需求,不断验证想法、评估价值,为深入地设计提供基础和灵感。简单来说,诠释的框架可以回答设计思维“从哪儿来,到哪儿去”的思考过程。

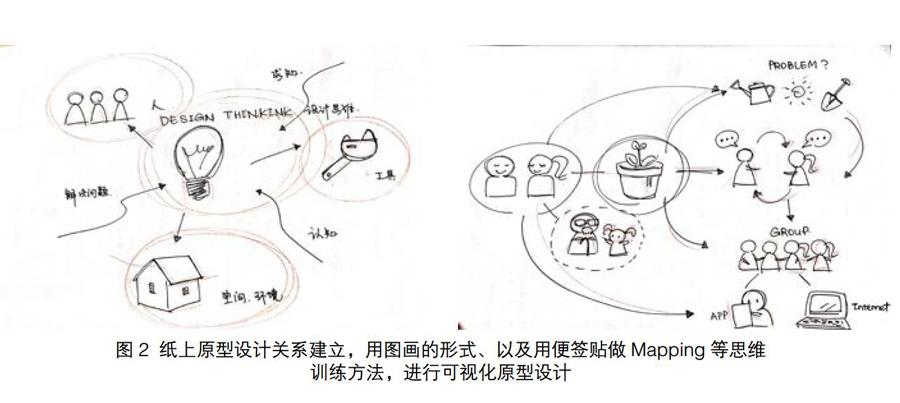

可视化原型描述则是设计思维运用最广泛的原型设计和建构方法。它是设计思维中较为基础的部分,直接体现并最大程度地反映了创作者的初衷和原创思维,因此也是设计思维过程的关键和细节。它是一种能够帮助设计师尝试、探索以及完成任务、达到目标的手段。(图2)

(三)各种设计创意的形式与文化转型

设计的创意和启发如何通过“设计思维”,善意且“润物细无声”将“创意”转向更深刻、更具影响力的可持续性和复原力理念,更好地反映对时代精神的关注,以及对周围空间和环境的关注,是设计思维创意与启发的一个议题。其中,转型创新和再生文化设计的方法是一种有效的设计创意方法,特别是有关文化与空间改变的议题,也成为新媒体艺术设计实践中思考和讨论的话题。认识到解决方案是移动目标而不是固定状态,以公共空间为基础的生活问题的实践是邀请观众在空间的媒体艺术中進行设计对话,沉浸和思考如何支持向更加可持续发展的未来转型和文化的再生。在此过程中,设计教育将是未来设计转型的关键推动因素。良好的设计对话可以邀请设计师、用户及空间中所有人探索设计的转型,彼此协作和相互学习,以便在空间——媒体艺术的转换角色中变得更加有效。“设计思维”可以促进合作文化转型,通过启动综合设计讨论、议题对话等,在大学、民间社会之间建立新的联系和沟通;在设计创意对信息和知识的同时追求,并期待在作品中体现意义和创意智慧的同时,合成新的整合途径。

(四)设计思维运用在新媒体艺术创作中的案例实践

新媒体设计是基于“社会和环境反馈”的交互建构设计,它以交互设计的思想、方法和工具去设计和管理媒体空间;同时,设计的表述方式网罗了人与社会系统、社群活动、外部世界的关联系统,设计的目标是通过解决问题来实现系统的调适。相较于传统设计方式,“设计思维”新的描述方式主要基于社会场所,在设计的过程中建立于数字媒体和新型社交网络的支持上,构成了主动性的技术、艺术、社会参与网络。新技术逐渐影响及赋予公共空间新媒体设计新的关系、体验、反馈形式和内容,新媒体艺术设计越来越多地使用媒体形式来反映事物建立在技术实用性和分布式社会关系之上。

以作品《Melody Drinking.旋律之饮》①为例,这是一件互动装置艺术实体实验作品。从作品的初期创意构思开始,创作即使用了“设计思维”的方法。一系列的杯子,盛着一系列的乐器旋律,组成了一系列彩色的视听效果。作品将普通的“喝水”变得更生动有趣,用创意性的技术,将生活中的点滴小事变得更有新意。作品构思起源于日常生

活中最普遍的活动之一:喝水。喝水是每天都要做的事情,是人们最重要的日常活动之一。当举起杯子的时候,杯中流淌的如果是音乐呢?作品创意性地将音乐装入杯中。生活中普通的杯子,每只杯子里都流淌着不同乐器的旋律。当举起杯子“喝水”,音乐就会流淌出来。在艺术与技术层面体现了以身体叙事作为新媒体艺术互动接口的实验性设计。喝水的肢体动作语言,是日常生活中最普通的行为之一。水的优雅流动,也让人们联想到音乐的流淌。

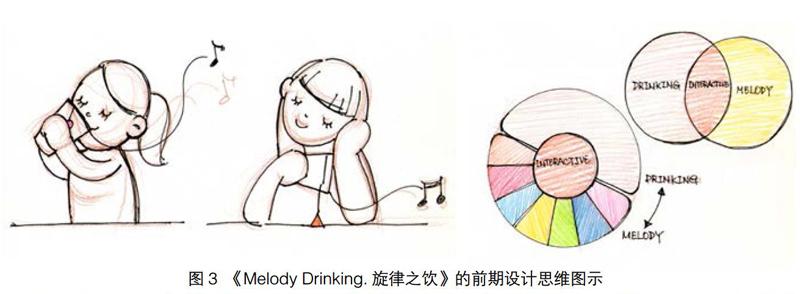

1.运用“设计思维”设计艺术界面

(1)作品的艺术界面从二维设计进而至空间设计。“杯子”——承载“音乐和水”的容器,是作品艺术界面的二维层面设计。在外观形态上设计采用了生活中普通的白色纸杯,在“音乐”元素的区分上,用极简几何形态的彩色挂杯表示,分别代表竖琴、三角铁、中提琴、长笛、大提琴、小鼓、小号等音乐片段;此外,选择“杯子”作为造型容器,也隐喻了“喝水”的日常行为。(图3)

(2)作品艺术界面的空间层面设计,则体现为“音乐”和“水”两种元素的相互隐喻替换而构筑的立体空间。“音乐”和“水”两种元素具有诗意抽象的联想相似性,两种元素的相互隐喻替换,验证了新媒体艺术的多向性叙事。在作品的装置空间设计中,“杯子”的造型、彩色“杯挂”的重复排立,各种“音乐”片段随着“喝水”这一身体语言的诗意流淌,都在用日常常见的“现成品”进行艺术造型的解构和重构。(图4)

2.物理媒介计算的“设计思维”

作品的物理媒介计算设计主要体现为硬件平台。在硬件平台搭建中,作品使用了语音模块及倾斜传感器。录音模块用于录制各种乐器的音乐片段,倾斜传感器用于记录杯子“喝水”的倾斜角度。当用户“喝水”,杯子倾斜到一定角度的时候,倾斜传感器会将角度信息反馈至语音模块,语音模块即发出各种乐器的声音。

四、设计思维的跨学科发展

设计思维的特殊性在于方法和形式跨学科的融合,是沟通科学、技术、艺术的桥梁,也是研究人与“物”、人与“人”、人与“文化”之间关系的桥梁。目前设计思维在消费品的设计应用、科学性的设计研究上应用较多,设计思维的研究也更关注用户体验和设计内涵。在文化意义的设计思维研究方面,应该加强设计解决方案与文化之间相互作用的研究,以及东西方设计思维在文化价值、审美价值方面的融合、借鉴和演进。科研技术的进步,不断广泛应用于人类各领域,促进了设计思维的创新,也具体反映出人的因素是设计思维的核心,是面临如何将设计思维从设计技术发展的层面,深化到发掘其中蕴含的艺术人文内涵的层面,是由表及里的本质创意与人文视角的拓展过程,也是从热爱生活到文化积淀,从精神上的追求到情感上的表达,从即刻地敏锐感悟到不断地创意的联动过程。因此,设计思维和设计实践新形式变革的价值体现仍然在于人。

注释

①作品《Melody Drinking.旋律之饮》系笔者独立创作的互动装置艺术实体实验作品,入选三江汇流——2016江苏省美术家协会省直分会美术·设计作品展。

参考文献

[1]李希凡,谭霈生,陈绶祥 . 中国艺术 [M]. 北京:人民出版社,2002:602-607.

[2]KARIN LINDGAARD, HEICO WESSELIUS. Once More, with Feeling:Design Thinking and Embodied Cognition[J],sheji, 2017, Volume 3, Issue 2.

[3]马谨,娄永琪.新兴实践:设计的专业、价值与途径[M].北京:中国建筑工业出版社,2014:36-37.

[4]BUCHANAN R. Wicked problems in design thinking[J].Design Issues,1992,8(2).

[5]Tim Brown and Roger Martin,Design for Action,Harvard Business Review 93, no. 2015(9):57-64.

[6]BILL MOGGRIDGE. Designing Interactions [M]. Massachusetts: MIT Press (MA),2006:130-134.

[7]GORAN ROOS. The role of Design in the industrial innovation process[J], 2012.

[8]恩斯特.卡西尔.人论[M].甘阳,译.上海:上海译文出版社,2004:36-37.

陈媛媛

南京邮电大学