绝望之为虚妄

——遇见韩松和他的创作

2019-06-18姜振宇

姜振宇

南方科技大学科学与人类想象力研究中心

天刚亮,韩松又发了一条微博:“1269, 宋度宗咸淳五年,元世祖至元六年。”这是一场韩松一个人的数字行为艺术。微博开头的数字是倒计时,每天按顺序减一。这个数字一般被韩松指认为公元年份,因而也就拥有了一个模糊的“意义”。大多数科幻迷虽然已经记不起这个倒计时的起点,但大致的印象是有的:它曾经在几年前的某一天与我们生活其中的年份相遇,然后就毫不留情地把我们抛掷在身后。倒计时刚开始的时候,韩松几乎在每一个场合都被读者询问过它的意义,他只说请等待终点的到来。现如今,韩松的倒计时正像他所有的小说那样,成为许多人生命当中的一个背景音,它时刻存在,它难以理解;等到最后的真相被揭示,必然唤起我们日常经验当中最深刻、最真实的恐惧。

出身于1965年的韩松难以被定义。对于他来说,科幻更像是从幼年时期便偶然遇见的朋友,但对于中国科幻来说,有了韩松意味着有了某种真正的“底气”,之后可以自诩为“文化”和“生活方式”,并以此去讨论对“世界科幻”乃至“世界文学”的抵抗和影响。

韩松几乎是不可被解释的。当读者被他的文本所挤压、溶解、淹没的时候,却总在一瞥之间窥见现实深处的真相。这种真相是荒诞的、恐怖的、颠覆的,因而也是最真实的、直抵宇宙和人心最深处的。对韩松的解读总是使人困惑。我们无法从科幻史当中找到他的师承,用标签来进行描述则会遮蔽作品中最有价值的部分,对单一作品的解读只能接触到他写作当时的犹豫和灵光乍现,对大量作品的系统梳理又会不断遭遇版本学上的空洞、修正和自我矛盾。每一次阅读韩松都是在挑战读者最根底处的世界观念,也只有在这一次次的自我怀疑和挣扎当中,我们才逐渐接近了韩松作品云遮雾绕掩映之下的真实面目。

笔者:如果一定要把您自己放进中国文化的一个时代,您觉得哪个时间段和您比较能够呼应?

韩松:找不着。

笔者:那么您能不能找到一个锚定自己的位置?

韩松:找不着,飘零。

笔者:飘零这种状态在您的写作里,您好像又享受又怀疑。

韩松:可能是这样。包括对自己写的也怀疑。

飘零表现为疏离,疏离导致陌生,陌生引发恐惧,恐惧产生对既有秩序和环境的怀疑,怀疑则使人接近真相。

一

我们无法将韩松的创作风格简单归因于他的个人经历。韩松1965年出生于重庆,在重庆和武汉两地求学之时,于斗室中窥见中外文学和科幻的世界。与其他60年代出生的科幻迷一样,他在80年代初的科幻浪潮当中经受了洗礼。但从那时起,中学生韩松的创作,就已然独树一帜。他最早成型的作品原本是为了参加1982年的全国科幻小说征文,但文章风格太过灰暗,与当时国内风行的《小灵通漫游未来》《飞向人马座》等深受苏联传统影响的作品格格不入,因而为当时老师所阻——直到三十余年之后,我们才终于在机缘巧合之下读到了韩松当时的作品,也因此能够追根溯源,接近他创作的起点。

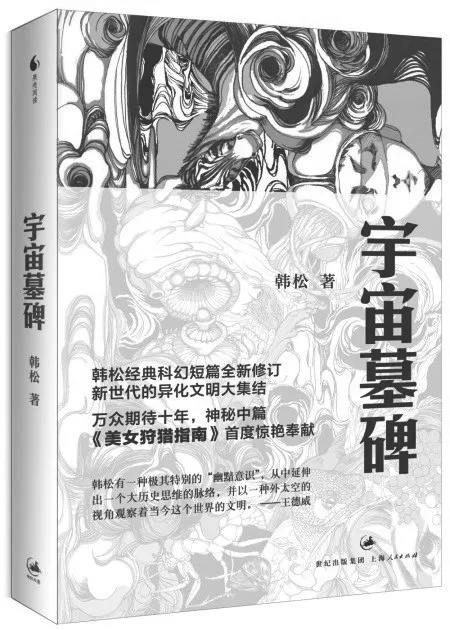

80年代中期开始,韩松先后在武汉大学新闻系、外文系攻读学士、硕士学位,其创作也日渐丰盈,此后进入新华社工作,他的创作也越发难以被理解和接受。当时的编辑们固然知道韩松这位青年代表着一种与此前中国科幻截然不同的新兴力量,但其作品却多数难以发表——当时国内敢于发表科幻作品的杂志本就稀少,基本上都还处在艰难求生的状态,其中今日被视为中国科幻的传统、旗帜和“黄埔军校”的《科幻世界》,在当时更刚刚决定成为一份主要面向初中生的读物。在这样的背景下,除去两三篇幸运发表的作品之外,韩松的手稿大多数投递之后便散佚流失。其中只有1991年在台湾获得世界华人科幻小说征文首奖的《宇宙墓碑》曾经原稿被退回,但这一篇又曾经因为底稿“太草”,投出之前特意誊写过一遍。

这次获奖之后,韩松的作品开始逐渐获得认同。除去短篇小说的发表和获奖之外,90年代后期也出版了几本合集和长篇。但真正“成为”今天我们所知的韩松,需要等到2000年《2066年之西行漫记》和《想象力宣言》两本奇特书籍的问世。这十年间酝酿了某种郁结之气,《想象力宣言》当中对科幻之外中国现实的辛辣讽喻,和之后编订的《2001年度中国最佳科幻小说选》当中评读《西洋》时,对国内科幻文类之“不成熟”的判断,隐约成为我们理解这一阶段韩松的道标。

也正是在这是世纪末的十年当中,韩松开始在新华社成为一个日渐能够独当一面的新闻人。回顾他学习、工作和生活,会发现这些境遇固然对其创作有所助益,但更多的时候,他的特异性不在于日常生活之内。这些生活经验不过能够提供素材,而素材本身实在去人间未远。韩松即便是在履行作为记者的职责,处理堂而皇之的官样文章的时候,我们也能见到其中他独特个人风格的惊鸿一瞥。当世纪末“气功”成为风潮的时候,他乐于去书写徘徊在迷信和“为人民服务”语录之间的荒诞庄园;在总结中外舆论交锋的时候,他又时常错开一笔,写道“一次新闻采访的经历已经化作我们的一种生命体验”。在更多的时候,我们见到的是记者与科幻作家两个身份以一种奇异的方式达成了统一。作为一名记者,他时常回过头来说新闻报道“跟科幻小说写作类似”;而作为一名科幻作家,写作时所使用大量题材,也往往直接来自对现实的调查研究:“这个工作,能让你看到听到很多新鲜的诡秘的传闻,会发觉现实中有很多的科幻素材,当然也有阻碍,就是有些东西写出来,读者说看不懂或者说晦涩,因为我很抱歉没有向读者交待我的故事背景。”正是在这两种身份的密切交互之下,韩松始终是在现实和科幻之间徘徊不定。一方面,当他试图对当下中国的现实进行发声的时候,科幻往往成为一个强大的话语资源,供其进行反思和批判:这经常是以将“科幻”重新阐释为“想象力”或“乌托邦”的代名词而实现的。另一方面,当他针对科幻文学,尤其是国内的科幻创作进行讨论的时候,韩松又不断转向具体的中国现实,以对现实之“科幻感”的强调,来对科幻文类内部那种渐成传统乃至于窠臼的宏大叙事进行批判和超越。他甚至乐于重复这样一个表述:“现实太科幻了,小说写不过它。”

对于研究者来说,韩松的这种复杂性是令人愉悦的。科幻作家、学者飞氘因此得出了一个具有启发性的判断:“必须把韩松的新闻写作、随笔、博客文章、诗歌、微博和他的虚构类作品作为一种整体来把握。”贯穿于这些文本之内的,正是韩松那种与生俱来的疏离感。对现世的抗拒,意味着他寻找到了更深处的永恒、凝固和无能为力,由此现实本身便不可避免地呈现为短暂、消逝和变动不居。在作品当中,这些便固化为萦绕不去的死亡、极度悲悯和绝望之后的坦然、以及与生俱来的虚无感。

我们在此时遇见的,是人类现代性经验的中国风貌,韩松也由此非但在中国科幻文学当中独树一帜,也与当下更宽泛的华语文学拉开了距离。

至少在我的成长岁月里,那些偶像般的作家们,并没有把中国最深的痛,她心灵的巨大裂隙,并及她对抗荒谬的挣扎,乃至她苏醒过来并繁荣之后,仍然面临的未来的不确定性,以及她深处的危机,在世界的重重包围中的惨烈突围,还有她的儿女们的游荡不安的灵魂,等等这些,更加真实地还原出来。……像地铁一样,中国的路还有很长,这个国家还要加速快跑,它远未到在无尚幸福中狂欢的时刻。

《地铁》

——韩松:《中国人的地铁狂欢》

与玛丽·雪莱、爱伦·坡和波德莱尔等先辈们一样,韩松对于“现代”怀着一种极端复杂、拥抱与怀疑并存的姿态。“拥抱”不仅来自现代科技的强大力量和历史进程的不可阻挡,也根植于中国科幻百余年来对本土现代化进程的热忱和介入。而对现代的“怀疑”,一方面是对欧美现代化路径的深层次焦虑,另一方面则指向韩松本人的“根本性的悲观”。

作为记者,韩松认为要“力争写出正在发生的科技革命对经济发展、社会进步以及对人民生活带来的决定性影响”,“要揭示科技与经济全球化的,揭示科技与人类生存、与未来的意义”。他甚至更进一步认为,这种理念“跟科幻小说写作类似”。这里的“相似之处”,强调的正是与科技密切相关的人类现代化进程。将具体的社会事件、个体经验与这一宏大叙事密切联系,由此便产生了一种新的、行之有效的意义系统。这一意义系统在“后革命”时代,反而将日常生活置入到了工业革命以降、更为宏大的历史语境当中,中国现代化进程当中的诸多现实经验,也由此获得了被阐释的可能。

但当韩松真正在科幻当中尝试处理和面对这些现实当中的现代化经验的时候,他又毫不避讳地直陈“我最担心的是现代化”。对现代化的焦虑贯穿了韩松的整个创作历程,这种焦虑明确地导向的对于整个现代话语的深刻怀疑和无所适从,而并不指向卢德主义式的抗拒。

二

1987年,韩松在《科学文艺》上发表了第一篇微型小说《第一句话》。作品本身颇为稚嫩,主要情节是首位抵达冥王星的宇航员为了在登陆时“来上一句意义深远的话”而冥思苦想,末了说出口的,却是给牙膏打了个广告。小说以“我们在宇宙空间走得再远,归根结底还是为了地球上的你们”这一判断结尾,此时面对着“宇宙探索”这一现代人类之“壮举”,不同历史、不同形态的人类文明遭遇了共通的考察。实际上正如韩松所昭示的,在数十年之后,当中国宇航员第一次进入太空的时候,他们的目光仍旧是现实的、回顾的,关于家庭、故乡和地球的。

韩松的矛盾性和丰富性在此时又一次得到了充分的呈现。在文本之外,他对于中华传统文化和当下文明处境似乎是过分尖锐和激烈的,而在文本之内,他却沉溺于书写由不同文明心态所彰显的诸多可能。没有比《柔术》和《美女狩猎指南》更有趣的文本了,韩松最初是将其中得到充分凸显的“阉割”命题作为指认“中国文化”的一个特征进行描述,他甚至将之与刘慈欣的《西洋》彼此并列,将他们共同诠释为“只有被阉割过的男人才能把中国文化传向世界”。但他很快就跳出了这极易因为过分民族化而显得偏狭的具体文化符号。于是“柔术”便呈现为当下、过分西方化的现实文化的对立面,或称“另一种可能”。与之相关的“阉割”不再与封建集权或性行为本身直接挂钩,反而指向“成长”的经典主题。那么,这种阴柔到底是根植于中国传统之内的某种自我沿革,还是面对“现代”冲击时不得已而为之的奇观式牺牲呢?韩松在《美女狩猎指南》呈现出的结论带有一种纯属于科幻的嘲讽式自我解构:只有切除男性的肉体性征之后,他才能真正成为完整的、从属于现代文明的个体。

所以,这样的现代文明本身难道就是最终的目的地了吗?韩松的怀疑在《火星照耀美国》当中更加彻底。作为对埃德加·斯诺那部红色经典的戏仿,韩松在书写中国崛起,美国陷入衰落、动荡与分裂的同时,着意安排了一个存在于历史进程之外,若隐若现、语焉不详的“福地”:这个名词本身便显露出了充分的嘲讽和自我消解。在更多的时候,譬如《地铁惊变》和《乘客与创造者》,以及后来的“轨道”三部曲当中,读者与主人公一起徘徊在狭小的车厢和机舱之内,对于外部庞大的历史进程茫然、恐惧而手足无措。这些交通工具所驶向的未来也许是万丈光明,也许是“西方”所架设的恒久谎言,但对于生活在其中,目睹无限乱象的个体来说,钢铁牢笼之外的世界不过是某种无法确认其真实性和有效性的假设——这种假设却又是如此重要,一旦失去,我们所能遭遇的,便只剩下了《没有答案的航程》。

他们始终在为人类、为我们的国家和民族深忧,他们痛苦而矛盾地思考,并且大胆而深刻地表达……在这个层面上,我认为科幻应该继承鲁迅先生的脉络。

——韩松:《2012年科幻文学:重新成为一个有梦的民族》

我们在此时终于开始接近韩松奇诡风格的源头。他对现实历史进程和现代化的焦虑,在最根本处是一种形而上学式的根本性怀疑。换言之,韩松所不断重复书写叩问的,几乎总是一种当下这个时代当中的“铁屋子”。在铁屋子之内,那种逼仄而局限的狭小空间,所指向的是日常生活经验。这种生活经验是确实的、可把握的,但它的意义,则必然来自铁屋子之外更广大的世界。问题在于,“外面”到底有什么?对于韩松来说是无法判断的,甚至关于“外面”的叙述本身,从来就是用以铸造“铁屋子”的水泥和钢筋。因此,启蒙年代的铁屋子是应当被打破的,此后人民将失去枷锁;而在韩松这里,铁屋子却是人类目光和想象的尽头,因而也成为了保证生存的唯一屏障。

《苦难》

作为一个反复出现的模式,《没有答案的航程》这一篇创作于80年代的作品,可以视作其开端和典范。韩松在其中刻画的,实际上是对铁屋子之外的世界的想象失去之后,人类个体所堕入的恐怖境地:我们失去的不仅仅是答案,有时甚至是问题本身。在故事上演的宇宙飞船之内,航行的方向已经迷失,航行的目的也被遗忘。因此生活在其中的主人公不但失去了名字、身份和信任,生活的意义也一并堕入虚无。于是厚壁障便在飞船这个铁屋子之内迅速滋生,迷失和死亡则是铁屋子之内即将到来的结局。

更可怖的叩问在于,即便我们拥有了“关于宇宙、生命及一切”的答案,生活就是可被信任的吗?韩松乐于借助“死亡”这样一个一切人类和文明都无从回避的话题,将前述关于日常经验和意义的怀疑推向更深处,同时也对“回答”的过程提供充分的怀疑。在《宇宙墓碑》和《再生砖》这前后相隔20余年的两部作品当中,我们可以读到的,是韩松跨越世纪的深沉玄想。

《宇宙墓碑》

《宇宙墓碑》是韩松早年最具震撼力的作品之一,它在80年代末的出现,昭示着中国科幻已经开始酝酿一个前所未见的全新方向——尽管这个方向直到今天也依旧少有人行。

小说分为上下两篇,主人公一为考古学家,一为墓碑的营造者。两人的故事情节在时间上分隔于历史两端,空间上则汇聚在天鹅座α星墓葬。坟墓是“死亡”概念的实体,韩松意识到了,这其中汇聚的,乃是造墓者对“死亡”的态度,以及由这种态度所衍生开去的“人类存在的意义”。在小说上篇中,考古学家在面对遍及宇宙的墓碑这样一个庞大谜团之不可解的时候,觉察到了自身灵魂——个体追求、经验和兴趣——的无足轻重。而墓碑的秘密本身,则因为天鹅座α星墓葬的缺失,长期处在不可解的状态。这种终极意义上的不可解,甚至也使得主人公对现世爱情、亲情等为经验提供“意义”框架的虚妄本质,产生了深刻的怀疑:连同父母妻儿,也不过是这些概念“存在于世所临时借助的一种形式”。

这些形式的虚妄本质,在下篇里得到了进一步的揭示:即便上篇中关于“死亡”的秘密被最终揭开,追求形式背后的实存之物的努力,仍旧将是徒劳。下篇主人公正是天鹅座α星墓葬的营造者,也是专司太空葬礼的专门机构“第三处”的最后成员。他自我囚禁在最后的墓碑当中,其叙述不吝是一份遗书。营造墓碑,成为韩松笔下太空时代最具象征性的宏大工程,因为它直指人类精神的最深处。在这个意义上,墓碑本身,以及营造的过程,甚至与它相关的社会工作,都成为了一种仪式感的延伸。对这种仪式感的满足,远远大于葬礼本身的实际需求,至于应当被安放在其中的,“现实的”宇航员尸体,自然是最无足轻重的。

当作者在结尾将整个星空指认为一个庞大墓穴的时候,一个关于死亡的,更深刻的隐喻诞生了。无论是关乎个体生命人格的小叙事,还是对人类勇气、力量和价值的宏大彰显,在死亡本身的虚妄本质面前,都从其最基础、最核心的部分失去了正当性。从“死亡”到“爱情”,这些理念无不成为毫无确定性的现代人类社会当中,无可奈何之下,勉强用来提供生活意义与现世价值的基本锚点。一方面,是他们的存在本身就暗示着“终极”的缺失,另一方面,是连这些概念也往往是以其自身在现实当中的缺席,来彰显其存在的。这样的缺席之物,不但赋予现实经验以意义,而且更催生出种种具有实在形体的仪式或事物——这是我们抵抗虚无的壁障,也是自我局限的囚笼。

新的“铁屋子”在此时涌现。韩松又一次转向铁屋子之外,一片虚无当中的生命状态——墓碑之内的叙述让我们想起卡夫卡和陀思妥耶夫斯基的地下室,但在韩松所持有的普遍绝望映照之下,墓碑之外的星空反而使人觉得逼仄、孤立与空虚,而墓碑之内倒晕染上了自由、舒适以及预先明确了虚妄本相的希望。

20年之后,面对着汶川地震所带来的伤痛,韩松在《再生砖》重新阐释了“死亡”。“再生砖”本是建筑师刘家琨所营造的一种低技术产品,主要是在灾后重建当中,使用灾区的废墟材料和麦秸、泥沙等混合制作成砖块。韩松意识到,这一“实践”当中暗含着一种强有力的隐喻:这些“砖块”当中所埋葬、隐藏的死亡记忆,正是生者以日常生活不断遮蔽,但始终如影随形的精神意义。原本物质性的废墟材料,被韩松赋予了“尸体”的基本内涵。尽管在更多的时候,砖块本身的物质属性得到凸显,对死亡记忆与意义的忘却成为了唯一可能的生活状态。但这种忘却并不彻底,它更像是对死亡这种生活经验的暂时悬置,其离去之后留下的空位反而成为消解“忘却”、唤回记忆的道标。小说中,当逐渐走向日常和琐碎的故事情节推演至平淡之致的时候,韩松轻轻巧巧向我们揭示了徘徊在每一块砖头之中的亡灵。由再生砖营造而成的一切建筑,便成为了“宇宙墓碑”的现实后续:我们人类向来是生存于无处不在的死亡之中的。

韩松颇为残忍地向我们揭示了,这种与“死亡”相类似的空虚被赋予意义的各种过程——一个个庞大的外部世界、价值系统把这种空虚纳入到他们自己的话语方式之内,其中不少根本就是以对这种空虚的确认作为基础。

由此建立起来的铁屋子可能被打破吗?在早年的作品如《宇宙墓碑》《看的恐惧》《春到梁山》当中,韩松还时常去勾勒,至少是如《火星照耀中国》那样去暗示一个外部视角的存在;而在最近十年之内,在“医疗”三部曲、短篇集《独唱者》等当中,铁屋子之外的世界似乎开始消失了。韩松越来越乐于让主人公在一个又一个的话语迷宫、制度囚笼当中徘徊。于是现实只能提供某种虚幻感,而对现实进行解释的话语自然成为荒诞。可怕的是,这些荒诞却是不可割舍的,因为一旦去除,世界便将最终堕入虚无。

这个可能要追溯到我最早写的一个带有科幻色彩的东西。当时刚上小学不久,院子后面有一座小山丘,上面有很多树。有防空洞,有山,山顶上是我们的幼儿园。我们就从幼儿园里逃出来去山上玩。非常熟悉的一群小孩。(有一天)就突然感到恐惧,觉得这些都会消失掉,会有大的推土机过来,这个地方会成为城市。于是我就写了一个东西来描述这种消失后的未来。很小,比后来写《熊猫》要小得多。那个时候开始就是你说的这个,被打破的少年梦幻。

——来自笔者对韩松的采访

面对着无处不在的“铁屋子”,韩松的作品当中存在一种不断复现的羁旅情节。无论主人公的行程是否被铁屋子所中断,韩松乐于带着读者不断地“进入”一个个日常生活中再熟悉不过的空间当中。这种“进入”总意味着陈旧印象和幻想的不断打破。此时韩松的姿态总是批判的,但隐藏在对现代化所带来的弊病、科学真理所导致的价值虚无的嘲讽之下,他又从未放弃重新锚定现实的努力。尽管这种面向消逝的努力——以及其中涌现出的文明和希望——几乎总是被放弃,而后被忘记。

《红色海洋》正是这样的隐喻,极为难得的是,此时主人公是人类文明,而旅行则发生在时间当中。小说的前两个部分已经向我们揭示了彻底野蛮、混沌和遗忘的“现状”,但在第三个部分“我们过去的过去”当中,韩松突然错开一笔,突然触及此前人类文明为了自我延续和生存作出的种种难以名状的努力。这种努力混杂了黄金年代的崇高和新浪潮的癫狂,尤其涉及人体改造、物种演化等种种彻底颠覆“文明”面目的探索当中,蕴含着难以言喻的亲情、温暖、崇高和牺牲——尽管我们从一开始就知道,这些努力早已预设了遗忘与失败的结局。

问题在于,面对着这样残酷甚至冷漠的世界,韩松反而对其中尚在努力和挣扎过程当中的个体表现出了另一种温情:希望固然可以是虚构的,关于正义和意义的话语也可以是虚妄的,可是身处这种虚妄当中人们的冲撞与挣扎,却依旧能够催生出片段式的、稍纵即逝的,但又明确存在的另一种意义。韩松在此时试图完成的其实是一种西西弗斯式的努力:在伽利略的望远镜杀死一切关于嫦娥的梦幻之后,如何面对着月面上死寂的环形山撰写新的诗歌呢?

三

为了在这样无边的消逝中寻找某种确定性,韩松大致在两个方向上做出了探索,其一是中国科幻作家当中极为罕见的身体经验,其二是对中国传统文化的惊鸿一瞥。

对身体经验的书写,在中国科幻作家当中几乎是一种空白。即便有着陈楸帆《G代表女神》以及其他关于“具身认知”的一批作品勉强充充门面,也依旧逃不过理念先行的窠臼。在韩松这里,身体经验却成为他对抗意义虚无和启蒙荒诞的主要支撑。他早年在相当程度上表达出了对性,尤其曹禺式“乱伦”主题,以及前文曾提及的“阉割”主题的迷恋;近几年间,来自病痛的虚弱感,以及由此导致的现实经验的虚幻感,则是韩松集中讨论的对象。当韩松书写与身体经验相关的主题时,他抛掷给读者的第一印象,同样是前述少年对现实和未来之梦幻的崩溃。特别是凝结在性当中的神秘感和羞耻感,也与死亡同样被纳入到人类的人格和经验之内:这些禁忌使得现实生活最终呈现为模糊的灰色。

《本影锥下的初潮》仿佛是一个最好的隐喻。在关于中美关系、传统与西方文明的厚厚遮蔽之下,韩松赋予了少年身体发育的过程,和由之产生的幻想以至为深刻的隐喻意涵。“本影锥”的原意是,太阳光照射到地球之后所产生的庞大影子,当月球完全进入这个影子当中,月食便发生了。与人类身体的月事一样,月食作为自然界当中一个再正常不过的天文现象,同样被赋予了极为庞杂的意义。在小说当中,文化意义上的月球、少年梦幻中的女性、甚至大而化之的“美国第五十一洲”,都处在无所不在的阴影笼罩之下。除了这种一以贯之的嘲讽姿态之外,韩松其实拒绝给出明确的判断。他仿佛早已将人类的个体和群体一并放置在培养皿当中,只是冷漠地记录下实验品的情绪、行为和无处不在的意义崩溃。

正是这种以科学家的冷眼来对人类经验进行关照的态度,成为了作者唯一可以倚仗的确定性。问题在于,一旦这些最冰冷、最“真实”的物理现象和生活经验被揭示,人类还能保有最初的希望和梦想吗?作者在此时产生了犹豫。那些被打破的少年梦幻、被重新诠释的身体经验是如此真切,一如陷入自嘲和讽刺话语当中的现实真相。

在近几年的新系列长篇《医院》《驱魔》与《亡灵》中,另一种具体、切实的肉体经验开始被韩松重新发现。这些作品当中所书写的身体病痛显然有作者本人的切身经历作为来源。在他的笔下,病痛,以及随之而来的虚弱感,逐渐占据了全部的描述空间,进而成为“唯一的真实”。尽管除了这种种体验之外,小说中的主人公杨伟试图向无数种话语系统寻求帮助——尽管他如同作者一样,早已知晓这种阐释的冲动必然落入空处。主人公们一切探索意义、试图构建对世界理解的种种努力,几乎都以疯癫、死亡和遗忘告终,他们却并不在意,甚至将其视作某种命定的结局。

最有趣的事情在此时发生。我们已经见到了韩松与生俱来的悲观,从现代科学系统当中发掘出的意义虚无;我们也读到了他与启蒙先辈们对话的冲动、对当下社会精神的焦虑;我们甚至发现了他捕捉短暂的、必然被遗忘的经验与崇高的冲动,隐藏在性与病的肉体经验之下的彷徨。正是在这一片阴郁的废墟之上,我们却猝不及防地与一种新的、形而上的美学实体相遇:中国古典诗词。

《驱魔》

从《柔术》到《驱魔》,韩松乐于以诗词名句串联起文本章节,尽管在更多的时候,古典诗词指向的是人类的整个文艺传统。与刘慈欣以古典诗歌为技术主义所不能抵达的困境不同,韩松首先——又一次——否认“工程学原理”所暗示的科技之真实性,因为当这种原理被用来指导实践的时候,便不得不堕入变化和自我更替当中,进而成为“一个故事”。这个故事由此呈现为医学、科技和政治,但文艺却是一切故事的终点,因为“雨果的《悲惨世界》让我们对人类所受的痛苦留下难以忘却的记忆,这不是病房中的疼痛呻吟能替代的”。在这个意义上,无论是病房中的个体,还是其他作品当中的人物,现实经验最终呈现为“一个故事”。

从结构上看,以古典诗词和相关意象为代表的文艺,往往被同样置入到自我讽喻的功能当中:对这些话语模式的唤起,正是为了对其长久的正当性进行消解。但韩松偏偏又能够真切地捕捉和传达这些意象当中的历史细节和情感现场,并且不吝于承认它们的强烈、绵延与——真实!

作者在此时显露出的姿态,是一以贯之的模糊、暧昧,却多少晕染上了一种属于科幻迷们的羞怯。作为科幻作家,他们乐于手持波粒二象性去消解、推翻当下坚固的理念和观念,甚至敢于嘲讽主流作家对现代化语境下现实经验的隔膜,但当他们猝然与另一个仍旧具有强大生命力,甚至唤起小说家内心深处某种无可否认的审美悸动和意义呈现的词句邂逅时,他们显露出了大男孩式的羞怯和无措。

与肉体经验的禁忌和关于死亡的意象相似,他们在自己身上发现了古典文化的传承与流布。与此讽刺的逻辑最终被打破了,韩松以及他的科幻作品,成为了中外文学艺术传统的又一个注脚。这在当下这个赛博格与后人类横行的世界当中,给苏轼、陀思妥耶夫斯基和莎士比亚们注入了自我诠释乃至自我发展的新力量。

陈楸帆:在您看来,科幻对您来说意味着什么?

韩松:修行。

——陈楸帆:《诡异边缘的修行者——著名科幻作家韩松专访》

韩松的生活节奏和写作状态同样是个谜团。当他在晨光熹微之时徘徊于个体经验幽微之处的同时,组织和参与各种国家层面的大型舆论事件的日常工作也昼夜不休。将“韩局”和“独一无二的韩松”并置,共同呈现出来的是其各自强有力的行为逻辑、话语方式,以及最深处彼此相通的虚妄和实在。当在这其中的间隙徘徊的时候,韩松大声呼喊“全世界科幻迷要常相聚,围着篝火喝酒跳舞”,自己则悄然在等候的队列当中打开笔记本,恍若身处医院、机场和车站。

对韩松来说,科幻是一种修行。对科幻来说,韩松是一种法门。读韩松如声闻灿烂,有福之人便悄然与智慧近了。