临床药师干预心内科质子泵抑制药合理应用的工作模式和效果

2019-06-17张新茹谢莉娜王冬雪侯继秋付秀娟

张新茹,谢莉娜,王冬雪,侯继秋,付秀娟

(吉林大学第二医院药学部,长春 130041)

规范的抗血栓治疗对于心血管疾病的防治具有非常重要的作用,在相关指南中均被着重强调。然而,无论是抗血小板还是抗凝治疗均不可避免地引起出血并发症,且以消化道出血最常见[1-2]。研究表明,质子泵抑制药(proton pump inhibitors,PPI)是预防抗血小板药物相关消化道损伤的首选药物[3]。另外,PPI也是预防心血管意外引起的应激性溃疡(stress ulcer,SU)的首选药物[4]。因此,许多心内科医生常习惯性使用PPI。但是,伴随着PPI的长期、大量应用,一些新的严重的不良反应逐步被发现。近年来 PPI 相关的新的不良反应报道甚多,如骨质疏松性与骨折、肺炎、肠道感染、缺铁性贫血、维生素B12缺乏、低镁血症及胃底腺息肉等[5]。笔者作为心内科的临床药师,在临床工作中发现我院心内科存在PPI不合理使用的情况,尤其以注射用PPI不合理使用为著。不合理使用PPI不仅增加医疗费用和药品不良反应风险,甚至增加心血管事件风险[1]。笔者以大型医院巡查为契机,制定心内科PPI使用规范,2017年7月开始对心内科PPI的使用进行干预,取得明显成效。现介绍干预结果及在干预过程中的经验,以期为同行提供参考。

1 资料与方法

1.1资料来源与调查方法 调取我院心内科2017年 1—6月药品销售数据,作为干预前数据;2017年7—12月药品销售数据,作为干预后数据;统计分析干预前后心内科PPI的用药例次、销售金额等,并计算PPI的使用率和药占比,对总体用药情况进行对比研究。通过医院信息系统(HIS)按月导出使用注射用PPI的所有病例,采用随机数字表法随机抽取干预前后使用注射用PPI的病例各150例(每个月25例),查阅病历,填写心内科PPI使用情况调查表,内容包括病历号,年龄,性别,诊断,抗血栓药使用情况(药品名称、用法用量、用药疗程),PPI使用情况(药品名称、用法用量、用药指征、危险因素)、药物相互作用等。并对干预前后病例PPI使用情况进行对比研究。

1.2干预措施

1.2.1制定合理用药评价标准 依据《抗血小板药物消化道损伤的预防和治疗中国专家共识》(2012年更新版)和《ACCF/ACG/AHA降低抗血小板治疗及应用非甾体类抗炎药物胃肠道风险的专家共识》(2008 年)、《湖南省质子泵抑制剂的临床应用指导原则》(试行)[6-8]及PPI说明书等制定心内科PPI合理使用评价标准。注射用PPI用药指征评估标准为:符合注射用PPI说明书适应证者(十二指肠溃疡、胃溃疡、中重度反流性食管炎、根除幽门螺杆菌、消化道出血、卓-艾综合征)视为治疗用药;不符合注射用PPI说明书治疗用药适应证,但存在下列≥1项消化道出血或应激性溃疡危险因素者:①联合应用2种以上抗血小板药物或抗凝药物;②急性心肌梗死[4];③冠状动脉支架植入术;④幽门螺杆菌感染;⑤消化道出血或消化道溃疡史;⑥有消化不良或有胃食管反流症状;⑦联合使用糖皮质激素者。以上均视为预防用药;既不符合PPI说明书适应证又不符合预防用药指征者视为无指征用药。

1.2.2开展合理用药培训 对干预前病例注射用PPI的使用情况进行调查、评价,针对存在的问题,并结合制定的心内科PPI合理使用评价标准,就PPI在心内科预防和治疗的用药指征、用法用量、药动学、药物相互作用及不良反应等相关知识对心内科医生护士进行培训,并对临床典型不合理用药及不良反应实例进行分析。

1.2.3点评与沟通 自2017年7月开始,每月采用随机数字表法抽取使用注射用PPI的出院病历25份,依据合理用药评价标准进行点评,将点评结果与科主任及相关医生进行书面沟通或面对面沟通,建议改正。

1.2.4行政干预 对确实存在问题沟通后仍不改正者,将结果上报医务部、院内办公网公示,并纳入绩效,同时对个人进行诫勉谈话。

2 结果

2.1干预前后PPI总体使用情况的比较 对干预前后心内科总出院例次和药品销售总金额以及各种PPI的用药例次、销售金额等宏观指标进行统计分析,并计算PPI的使用率和药占比。PPI使用率(%)=PPI用药例次 /总出院例次×100%;PPI药占比(%)=PPI销售金额 /药品销售总金额×100%。下降率(%)=(干预前数值-干预后数值)/干预前数值× 100%。结果见表1。

可见,干预后PPI的宏观指标变化非常明显。在总出院例次和药品销售总金额均有增长的情况下,PPI用药减少391例次,下降率为18.01%,销售金额减少35.52万元,下降率达38.87%。PPI的使用率较干预前明显下降(χ2=115.99,P=0.000),下降率为23.57%。PPI药占比也较干预前明显降低(χ2=18.63,P=0.000),下降率高达51.12%。

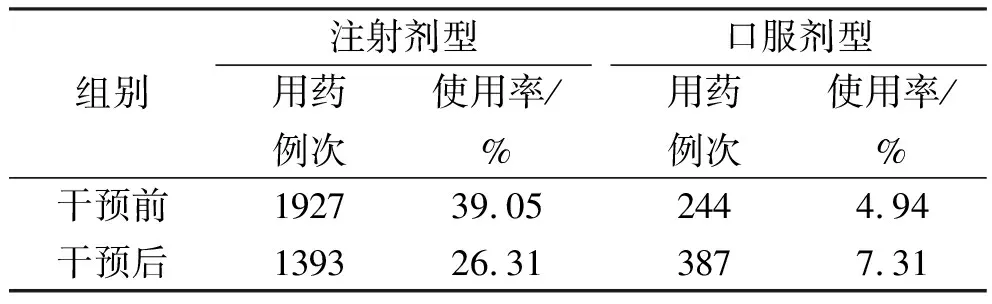

除宏观指标外,PPI的剂型分布也有明显的变化,结果见表2。干预后PPI的品种、规格、单价等均无明显变化,但剂型选择有较明显的变化,注射剂型的用药例次和使用率明显下降,而口服剂型的用药例次和使用率明显上升(χ2=80.39,P=0.000)。

表1 干预前后总体使用情况比较

表2 干预前后剂型变化比较

Tab.2Comparisonofdosageformbeforeandafterintervention

组别注射剂型用药例次使用率/%口服剂型用药例次使用率/%干预前192739.052444.94干预后139326.313877.31

2.2干预前后注射用PPI的使用情况对比研究

2.2.1干预前后患者基本信息 干预前150 例中,男82例,女68 例,平均(60.32±11.34)岁;干预后150 例中,男78例,女72 例,平均(61.53±10.83)岁;干预前后患者年龄、性别差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2.2干预前后用药指征变化情况 对抽取的300例使用注射用PPI患者的用药指征进行统计分析,干预前后PPI的用药指征变化情况见表3。

表3 干预前后用药指征比较

Tab.3Comparisonofmedicationindicationsbeforeandafterintervention

用药指征干预前(n=150)例%干预后(n=150)例%χ2P治疗用药149.331610.670.150.700预防用药 3个以上危险因素2214.673825.335.330.021 2个危险因素4127.335738.003.880.049 1个危险因素4731.333120.674.440.035无用药指征2617.3385.3310.750.001

通过表3可见,临床药师干预后,治疗用药的比例无明显变化。无明确指征使用注射用PPI的病例所占比例明显减少,由干预前的17.33%降低至5.33%。预防用药的指征分布也有了明显变化,预防用药患者中同时存在3个以上消化道出血或应激性溃疡危险因素者明显增加,存在2个危险因素者也有所增加,而1个危险因素者明显减少。

2.2.3干预前后其他不合理使用情况比较 除用药指征外,对干预前后注射用PPI的用药剂量、溶媒选择和药物相互作用等进行统计分析,结果见表4。

表4 干预前后不合理用药情况比较

Tab.4Comparisonofirrationaldrugusebeforeandafterintervention

不合理类型干预前(n=150)例%干预后(n=150)例%χ2P超剂量用药3724.6753.3328.350.000溶媒选择不当128.000012.5000.000药物相互作用53.33005.0850.024

干预后注射用PPI的不合理使用情况明显改善(P<0.05),其中,溶媒选择不当和存在药物相互作用的情况已完全消失,无指征用药、超剂量用药等情况也有了明显减少。

3 讨论

3.1对心内科PPI使用情况干预的必要性 PPI作为预防抗血小板药物相关消化道损伤和预防心血管意外引起应激性溃疡的首选药物在心内科被广泛应用,使用率不断上升。文献报道,近年来存在大量PPI不合理使用的现象,这不仅增加医疗费用负担,还增加药品不良反应的发生风险。另外,有研究表明,PPI是心肌梗死的一项独立危险因素,与是否使用氯吡格雷及高龄无关,建议对有心血管高危因素的人群,选择PPI时要慎重[1]。笔者在临床工作中发现我院心内科PPI的使用非常广泛,尤其泮托拉唑为全院使用量最大的科室,存在不合理使用的情况。因此对心内科PPI使用情况进行干预。临床药师干预后在总出院例次和药品销售总金额均有增长的情况下,PPI的用药例次、销售金额、使用率以及药占比等宏观指标均有明显减少(P<0.05),销售金额降低,有效节省医疗资源。

3.2心内科PPI使用存在的主要问题

3.2.1剂型选择不合理 《湖南省质子泵抑制剂的临床应用指导原则》指出,防治抗血小板药物相关的应激性溃疡时,对于急性消化道出血者,可大剂量静脉应用 PPI,其他情况首选口服,不能口服者才考虑静脉给予药物,并依据药物经济学原则选择药物。干预前,我院心内科注射用PPI的使用率高达39.05%,口服剂型使用率仅为4.94%。干预后,虽然注射剂型使用率有明显降低,口服剂型使用率明显升高,但注射剂型的使用率仍远远高于口服剂型,约为口服剂型的3.6倍。说明我院心内科在PPI剂型选择方面仍存在明显的不合理。干预后情况虽有所改善,但总体上对“首选口服”认识不足,还需要进一步干预。

3.2.2无明确指征预防性使用注射用PPI 对干预前使用注射用PPI的病例调查发现,有17.33%为无指征用药。临床药师对心内科医生进行培训,依据《抗血小板药物消化道损伤的预防和治疗中国专家共识》(2012年版),应评估消化道出血的风险,符合下列≥1 项危险因素(消化性溃疡病史、消化道出血史、双联抗血小板治疗、联合抗凝治疗)或符合下列≥2项危险因素(年龄≥65岁、使用糖皮质激素、消化不良)可预防性使用PPI。另外,急性心肌梗死和冠状动脉支架植入术是诱发应激性溃疡的危险因素[4],且在疾病治疗过程中需要使用大量抗血小板和抗凝药物,故此类患者为消化道损伤的高危患者,所以笔者将其也列为预防用药指征。临床药师干预后,无明确指征使用注射用PPI的病例所占比例明显减少,由干预前17.33%降低至5.33%。

另外,抽取的干预后病例中诊断急性心肌梗死、行冠状动脉支架植入术和同时存在多个危险因素的高危患者明显增多。预防用药的指征分布有了明显变化,预防用药的患者中有2或3个消化道出血或应激性溃疡危险因素者明显增加,而1个危险因素者明显减少,说明干预后临床医生对预防使用注射用PPI的指征把握更为严格。

3.2.3用法用量不合理 依据《湖南省质子泵抑制剂的临床应用指导原则》和《应激性溃疡防治专家意见建议(2015年版)》,预防抗血小板药物相关消化道损伤和应激性溃疡,各种PPI的推荐用法用量为:奥美拉唑20 ~40 mg,qd;泮托拉唑40 mg,qd;兰索拉唑30 mg,qd;雷贝拉唑10 ~20 mg,qd;埃索美拉唑20 ~40 mg,qd。干预前,我院心内科存在许多超剂量使用PPI的情况,其中注射用泮托拉唑钠最大剂量80 mg,bid。干预后,超剂量用药情况明显减少,由24.67%降至3.33%。

PPI为弱碱性苯并咪唑衍生物,在酸性环境下不稳定。由于药物理化性质和制剂因素,部分注射用PPI不宜选择5%葡萄糖注射液为溶媒。干预前,部分医生因未仔细阅读说明书造成药物溶媒选择不当。临床药师培训中讲明部分注射用PPI不宜选择5%葡萄糖注射液为溶媒的原因和可能产生的后果。干预后,溶媒选择不当的情况完全消失。

3.2.4药物相互作用 PPI与氯吡格雷存在潜在的药物相互作用。2009年至今,美国FDA与欧盟相继警示氯吡格雷不要与奥美拉唑及埃索美拉唑联合应用,但是不包括其他PPI。对于消化道出血高危患者,应充分考虑不同PPI对氯吡格雷抗血小板作用的影响,尽量选择与氯吡格雷无不良相互作用的PPI,避免使用对CYP2C19抑制作用强的奥美拉唑和埃索美拉唑[1]。因之前临床药师在心内科做过PPI和氯吡格雷相互作用的专题讲座。故存在药物相互作用的情况较少,经临床药师再次强调后完全消失。

4 结束语

PPI是目前临床使用最为广泛的一类药物,自20世纪80年代上市以来,其在消化系统疾病的治疗和预防中发挥重要作用。近年来,PPI不合理使用的问题日益突出。国内外有许多关于通过药师干预提高PPI使用合理性、降低医疗成本的报道。国外药师主要通过对患者的干预来减少PPI使用[9-11]。而在国内,PPI的不合理使用主要是临床医生主导[12-15],因此,笔者主要针对临床医生进行干预。笔者针对我院心内科PPI不合理使用的具体问题,通过制定合理用药评价标准、开展合理用药培训、点评沟通和行政干预等手段进行干预。干预后,PPI的用药例次、销售金额、使用率均有明显减少,PPI药占比显著下降。而且临床医生对预防使用注射用PPI的用药指征把握更为严格,超剂量用药情况明显减少,溶媒选择不当和药物相互作用的情况完全消失,用药合理性明显改善。但预防用药的剂型选择方面仍存在明显的不合理,还需要进一步干预。

在干预过程中,笔者总结了几点经验:①临床药师干预临床合理用药时应充分查阅文献,选择证据级别较高的文献,制定详细具体可行的合理用药评价标准;②应采用多种方式进行干预,将技术支持和行政干预有机结合;③选择合适的契机,得到院领导的支持也是取得预期效果的关键。