师范生心理韧性的特点及与其心理健康的关系

2019-06-11金哲洙李淼洁沈松哲

金哲洙 李淼洁 沈松哲

[摘 要] 近年来,随着人们对心理健康问题的日益关注,有关心理韧性的研究成为了积极心理学探讨的热点问题。本研究以师范生为研究对象,分析师范生心理韧性的特点并把它作为保护性因素,探究师范生心理韧性与心理健康之间的关系,揭示对心理健康的具体影响,旨在为提高师范生的培养质量提供建议。

[关键词] 师范生;心理韧性;心理健康

[中图分类号] G448 [文献标识码] A [文章编号] 1005-5843(2019)01-0067-00

[DOI] 10.13980/j.cnki.xdjykx.2019.01.011

近年来,随着人们对心理健康问题的日益关注,有关心理韧性的研究成为了积极心理学探讨的热点问题。心理韧性是指个体能够承受高水平的破坏性变化,同时表现出尽可能少的不良行为的能力或个体从消极经历中恢复过来并且灵活地适应外界多变环境的能力[1]。学术界对于心理韧性的概念界定尚未统一,主要存在三种取向:一是将心理韧性视为个体的能力品质,是个体应对压力、挫折、创伤等消极生活事件的一种能力或特质[2]。二是将心理韧性视为个体发展的结果,是个体遭受压力或挫折时,倾向于向积极发展的结果,其不仅不会被压垮,反而会发展得更好[3]。三是将心理韧性视为一个动态的过程,是个体面对不利情境时,调动自身各种内在能力不断发生动态交互作用,促使个体迅速复原并适应良好的动态过程[4]。

心理韧性的调节模型认为,个体的心理韧性水平越高,对压力和逆境的负面承受能力就越强。心理韧性的增强能促使自我强度及社会支持系统的提高,从而减少心理偏差,提高心理健康水平[5]。在心理韧性调节模型理论的支持下,国内外学者将关注的焦点转移到探索心理韧性的积极意义以及对心理健康的影响作用机制上。相关研究表明,心理韧性与心理健康之间存在显著相关,前者对后者具有预测作用,其积极意义在于对心理健康的维护[6][7][8][9][10]。Friborg和Hjemdal的研究结果发现,高心理韧性的大学生比低心理韧性的大学生表现出更高的心理健康水平[11]。Rutten、Hammels和Geschwind等认为,良好的心理韧性可提高个体的适应能力,减少逆境对个体的负面影响,提高心理健康水平[12]。雷雳和王雁的研究发现,特殊教育教师的心理韧性的状况决定了他们的心理健康水平,具有显著预测作用,并且认为保持心理韧性的高水平状态是维护其心理健康的有效途径[13]。

目前国内外研究主要集中于留守儿童、青少年和大学生等的心理韧性的结构及与心理健康的关系,其研究结论普遍认为他们的心理韧性处于中下等水平或中等水平[14][15][16],而关于师范生心理韧性及与心理健康之间的作用机制研究较少。师范生的心理韧性及与心理健康間的关系,会直接影响到教师队伍的稳定和质量问题。因此,探讨师范生心理韧性的特点及心理健康之间的具体作用机制,不仅有助于厘清影响师范生心理健康的因素,更能够为有针对性地制定教育对策提供理论依据。

基于以上考虑,本研究以师范生为研究对象,分析师范生心理韧性的特点并把它作为保护性因素,探究师范生心理韧性与心理健康之间的关系,揭示心理韧性对心理健康的具体影响,旨在为提高师范生的培养质量提供建议。

一、研究方法

(一)研究对象

本研究针对延边大学的师范生发放900份问卷,回收有效问卷860份,有效率为95.6%。其中男生207人,女生653人;一年级184人,二年级583人,三年级93人;文科生407名,理科生373名,艺术生80名。

(二)研究工具

1. 心理弹性量表。胡月琴、甘怡群于2008年编制,包括积极认知、目标专注、情绪调控、人际协助和家庭支持等5个维度,共27道题[17]。该量表的Cronbachs α=0.88,采用李克特式五点计分法,其中部分题项为反向计分,得分越高者,说明其心理韧性状况越好。

2. 症状自评量表(SCL—90)。心理健康采用广泛使用的症状自评量表(SCL—90),共90个项目,包括躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对性、恐怖、偏执和精神病性9个因子[18]。该量表的Cronbachs α=0.85,采用五级评分法,得分越高者,说明其心理健康问题越多。

(三)数据处理

本次调查数据使用spss22.0进行统计分析。

二、研究结果

(一)师范生心理韧性的特点

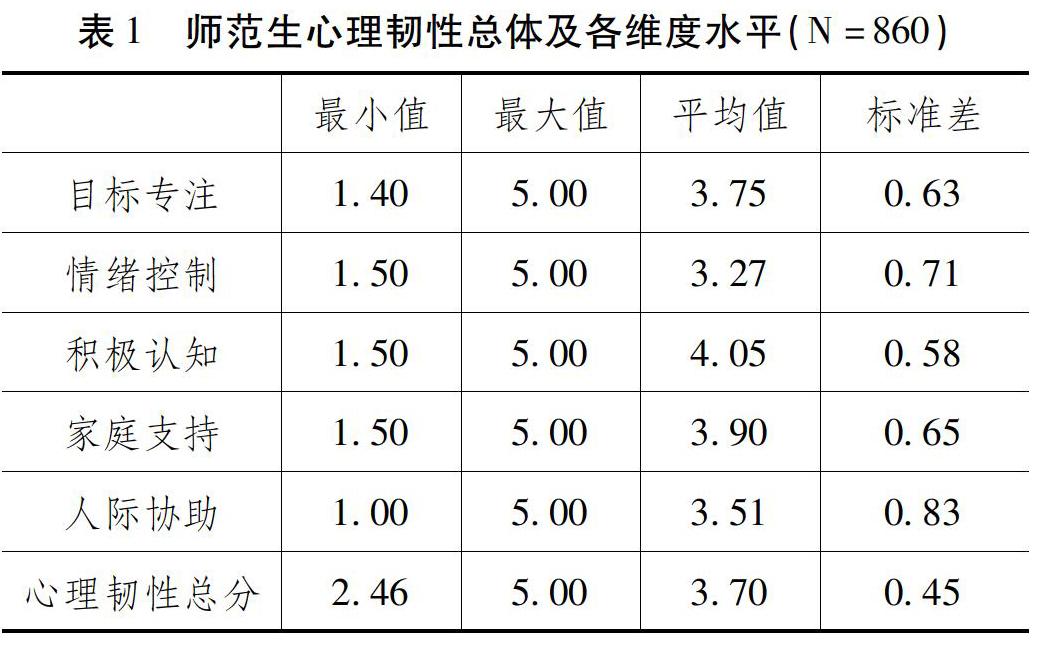

1. 师范生心理韧性的总体水平及特点。研究发现师范生心理韧性总体水平较高(详见表1),各维度得分均处于中等偏上水平(高于理论中值3),但是各维度发展水平不均衡,由高到低的顺序依次为:积极认知、家庭支持、目标专注、人际协助和情绪控制。

2. 不同性别、年级和专业的师范生心理韧性的特点。研究结果显示(见表2),不同性别的师范生在心理韧性总分及各维度上均不存在差异。但不同年级的师范生在情绪控制和心理韧性总分上存在显著差异,三年级师范生的情绪控制和心理韧性水平高于一年级和二年级师范生(P<0.05)。不同专业的师范生在家庭支持和人际协助上存在显著差异,理科师范生的家庭支持度和人际协助能力高于文科师范生(P<0.05)。为进一步探究不同性别、年级和专业的师范生在心理韧性上是否存在不同的 特点,在对其进行2×3×3方差分析后显示,不同性别的不同年级师范生在情绪控制能力上表现不同 [F(2,845)=3.58,P<0.05]且不同性别的不同专业师范生的人际协调能力上也存在差异[F(2,845)=4.62,P<0.05]。 三年级的女师范生的情绪控制能力高于一年级和二年级女师范生(P<0.05),文科男师范生的人际协助能力高于女师范生(P<0.05)。

(二)师范生心理健康的特点

师范生心理健康的总体得分较低(M=1.55),且躯体化、强迫症、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对性、恐怖、偏执和精神病性等9个维度的得分均低于全国常模,其差异具有统计学上的显著意义。师范生心理健康各维度的得分与常模的比较结果依次为:躯体化[t(859)=2.05,P<0.05]、强迫症[t(859)=16.79,P<0.001]、人际关系敏感[t(859)=2.35,P<0.05]、抑郁[t(859)=4.61,P<0.05]、焦虑[t(859)=7.25,P<0.01]、敌对[t(859)=2.28,P<0.05]、恐怖[t(859)=7.83,P<0.01]、偏执[t(859)=5.15,P<0.05]、精神病性[t(859)=9.93,P<0.01]。从心理健康量表的各维度症状因子得分可以看出,师范生的心理健康水平呈现良好状态。表格中*为p﹤0.05, ** 为p﹤0.01, *** 为p﹤0.001,详见下表1、表2。

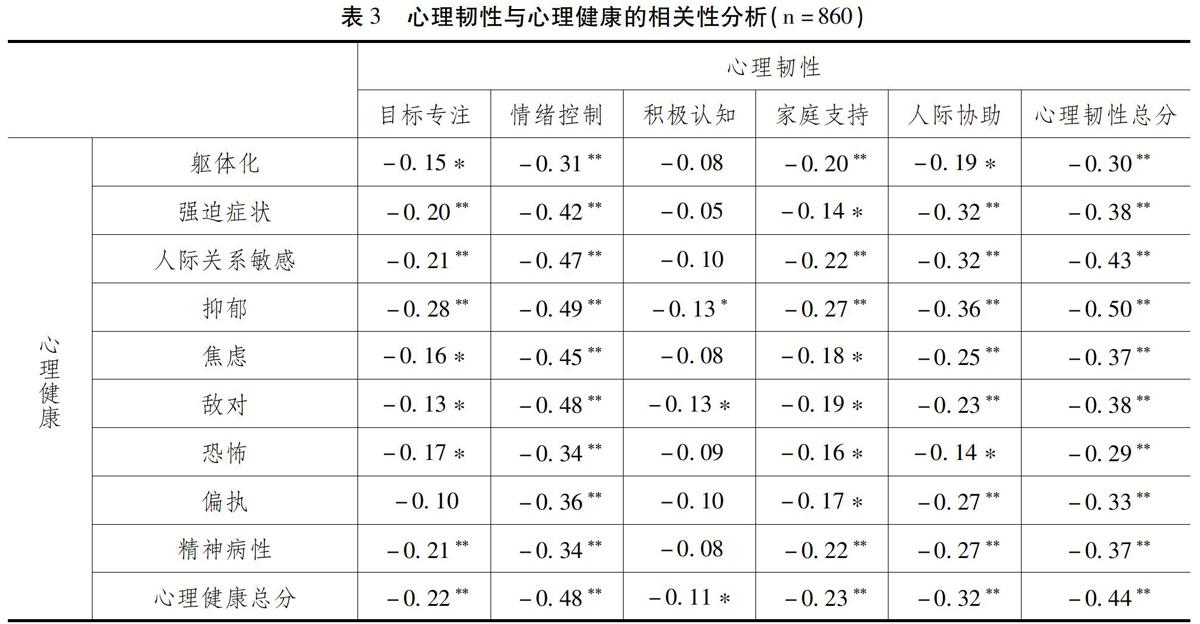

(三)师范生心理韧性与心理健康的相关性

研究对师范生心理韧性与心理健康各维度进行相关分析,可以看出,师范生心理韧性总分及其各维度均与SCL—90总分及其各症状因子均呈负相关,且与大多数症状因子呈显著负相关,但是心理韧性中的目标专注与心理健康中的偏执之间不存在显著相关。心理韧性中的积极认知除与心理健康总分、敌对和抑郁具有显著相关之外,与其他也均不存在显著相关(表3)。

(四)师范生心理韧性对心理健康的预测

为进一步探究师范生心理韧性对心理健康的影响,研究以师范生心理韧性各维度为预测变量,以心理健康为因变量,采用进入法,进行多元线性回归分析。结果显示,师范生心理韧性的5个维度均进入心理健康的回归方程,具体数值依次为:目标专注(P<0.01)、情绪控制(P<0.001)、积极认知(P<0.05)、家庭支持(P<0.05)以及人际协助(P<0.001)。这说明了心理韧性的5个维度均对心理健康水平具有显著的预测力,且能联合解释心理健康26%的变异量(表4)。

三、分析与讨论

(一)师范生心理韧性和心理健康的特点

研究结果显示,师范生的心理韧性和心理健康水平均较高。这一研究结果与之前一些研究的结论一致[19][20][21]。师范生高心理韧性与高心理健康水平与高等院校和师范生个人重视有关。在高等院校中,每月会为师范生开展心理问题筛查以及心理健康教育宣传活动,并定期为师范生进行免费心理咨询,教授他们解决心理问题的方法,提高师范生心理健康水平。此外,在师范教育阶段,学校开设专门的心理健康教育课程,帮助师范生学会更好地控制自己的情绪,提高心理韧性。师范生个人也非常重视自身的心理问题,在遇到困难和挫折时,学会调整自身情绪。因此,师范生的心理韧性和心理健康水平较高。

研究结果表明,不同性别的师范生在心理韧性上不存在显著差异。这一研究结果与刘明波、李淑臻的研究结果一致[22]。随着高校对心理健康问题的重视以及高校心理教育的发展,目前师范生具有较高的心理承受和调节能力,男女师范生的心理韧性不存在显著差异。

研究结果表明,不同专业的师范生在家庭支持和人际协助上存在显著差异,即理科师范生的家庭支持度和人际协助能力高于文科师范生。这一差异与高校就业形势和专业课程设置有关。文科师范生的就业选择相对较少,且社会和学校对于文科教师的课外知识储备量要求较高,导致文科师范生的家庭支持度低于理科师范生。此外,文科师范生的课程设置中理论知识学习较多,而理科师范生的课程设置中的动手实验操作多,他们在一起交流合作机会比文科师范生更多,容易形成稳定、亲密的人际关系圈,因此理科师范生的人际协助能力高于文科师范生。另外,研究显示,三年级的女师范生的情绪控制能力高于一年级和二年级女师范生,文科男师范生的人际协助能力高于女师范生。女师范生的情绪控制能力的年级差异与Hannah认为的随着年级的增加,其心理弹性水平及其各维度降低的研究结果不一致[23],差异产生的原因与生理心理因素和教育模式有关。一方面,随着年龄的增加,人的心理成熟度也在不断地发生变化,内心沉淀管理能力也在不断地提升,更能冷静、豁達地看待学习和生活中的挫折。三年级师范生的心理恢复能力和情绪控制能力也相应地得到提升。另一方面,一二年级师范生刚进入大学校园,处于适应阶段,对事物充满迷茫,需要对生活和学习各个方面进行磨合和适应,处理事情时容易棘手、情绪失控。随着年级的升高,三年级的师范生已经适应了学校的教育模式,也独立掌握了处理事情的方法。这一时期女师范生的情绪控制程度高于一年级和二年级师范生。文科男师范生的人际协助能力优于女师范生,这与专业特点和生理结构的差异有关[24]。文科师范生情感更加细腻,更易多愁善感,且男女比例严重失调,女生的负面情绪较多。而男生相对来说,心胸开阔、大气,善于人际交往与合作,因此文科男师范生的人际协助能力优于女师范生。

(二)师范生心理韧性与心理健康之间关系

研究结果表明,师范生心理韧性与SCL—90大多数症状因子呈显著负相关,且心理韧性能较好预测他们的心理健康水平,心理韧性的5个维度均对心理健康水平具有显著的预测力。即师范生心理韧性水平越好,他们的心理健康水平就越高,出现的心理问题也就越少。这一结论与黄鸿的研究结果一致[25]。师范生通过心理韧性的保护性因子来维护其心理健康水平,通过选择适当的目标专注、合理的情绪控制、正确的积极认知、寻求高程度的家庭支持以及良好的人际协助来缓解内心中的负面情绪和压力,调整自己的精神状况,排除心理健康问题。具体表现为:相对于低心理韧性的师范生来说,高心理韧性的师范生在生活或学业中遇到不顺心的事情时,他们会选择其他事情转移目标,并迅速投入其中,变压力为动力,重新调整自己的心理状态。此外,高心理韧性师范生的情绪控制能力也较高,遇到事情时会相对冷静、理智。不能独立解决问题时,会积极寻找家庭和外界帮助,调整自己的情绪和态度,以乐观的态度去面对、以理性的思维去解决问题,维护自己的心理健康。情绪控制能力是每个师范生必须具备的品质之一。高心理韧性师范生能够在遇到困难和挫折时,能够迅速缓解压力,体现出高水平的心理健康状况。综上表明,师范生心理韧性水平越好,他们的心理健康水平就越高。

四、结论及建议

(一)结论

关于师范生心理韧性的特点及其与心理健康的关系研究结论如下:一是师范生心理韧性的总体水平较高,但其各维度发展水平不均衡。二是不同性別师范生在心理韧性上不存在显著差异,但不同年级和专业的师范生在心理韧性上存在差异,且年级在情绪控制和心理韧性总分以及专业在家庭支持和人际协助上的主效应均显著。性别和年级在情绪控制维度上的交互作用显著,性别和专业在人际协助维度上的交互作用显著。具体表现为:三年级师范生的情绪控制能力和心理韧性水平高于一年级和二年级,理科师范生的家庭支持度和人际协助能力高于文科师范生。三年级的女师范生的情绪控制能力高于一年级和二年级,文科男师范生的人际协助能力高于女师范生。三是师范生的心理健康水平较好,其总分及各维度得分均低于全国常模标准。四是师范生心理韧性总分及其各维度均与SCL—90总分及其各症状因子均呈负相关,且与大多数症状因子呈显著负相关。五是心理韧性能较好预测师范生的心理健康水平。

(二)建议

本研究从心理韧性的保护因子出发,探讨了心理韧性特点与心理健康的关系,进一步明确了保护性因子对于提高师范生心理健康水平的重要作用。提高当代师范生的心理健康水平可以从心理韧性的目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持以及人际协助5个维度来探讨。具体概括从个体、家庭和学校角度,提出针对性地建议去提高师范生的心理健康水平。第一,从个体出发,树立积极乐观的人生态度,找到适合自己减压方法,培养自己的应对压力的能力,应对女生进行情绪控制能力培训,同时提高一年级和二年级师范生的情绪控制能力,选择身边的榜样代表对其进行教育或采用情境陶冶针对性地训练,开展学长学姐见面会,利用身边资源对一年级和二年级学生进行心理健康教育。还应提高文科生的人际协助能力,善于利用他人的帮助,最大程度的化解由此产生的各种心理问题,多开展一些小组合作活动,增加文科师范生的人际交流和合作能力。第二,从家庭出发,家长应在关心孩子的身体健康的同时,也及时关注师范生的情绪及心理健康问题,经常与师范生进行心与心交流,同时提高对文科师范生的支持度,多开展一些人文类讲座。第三,从学校出发,学校和教师应关注师范生的心理健康问题,定期开设心理健康课程,教授师范生克服负面情绪的方法,正确看待心理健康问题。同时,应为师范生营造一种良好环境,提供必要的心理支持和关爱来提高师范生的心理韧性和心理健康水平。

本研究虽然表明心理韧性与心理健康存在显著相关,能够影响个体的心理健康水平,但是心理韧性是如何影响心理健康以及是否还存在一些其他因子,关于其中的机制还需进一步研究。因此,今后的研究应着重于探讨心理韧性与心理健康之间的中介因子。

参考文献:

[1]Werner,E.Journeys from childhood to midlife:Risk,resilience,and recovery [J]. Pediatrics, 2004(2):92-97.

[2]Werner,E.Resilience in development[J]. American Psychological Society,1995(4):81-85.

[3]Masten,A. S. Ordinary magic:resilience processes in development[J]. AmericanPsychologist, 2001(3):227-238.

[4]Kathleen,T., &Janyce,D. Resilience: a historical review of the construct[J]. Holistic Nursing Practice,2004(2):11-14.

[5]Garmezy,N.,Masten,A.S.,&Tellenge,A.The study of stress and competence in children: a building block for developmental psychology[J]. ChildDevelopment,1984(1):97-111.

[6]陈福侠,樊富珉.大学新生学校适应、心理弹性与心理健康的关系[J].中国健康心理学杂志,2014(12):184-185.

[7][11]张艳.高职院校贫困大学生心理弹性与心理健康水平关系研究[J].兰州教育学院学报,2016(8):165-167.

[8]Friborg,O.,&Hjemdal,O.Resilience Predicting Psychiatric Symptoms: A Prospective Study of Protective Factors and their Role in Adjustment to Stressful Life Events[J].Clinical Psychology and Psychotherapy,2006(2):94-101.

[9][12]Rutten,B.,Hammels,C.,Geschwind,N.,MenneLothmann,C.,Pishva,E.,Schruers,K.,&Wichers,M.Resiliencein mental health:Linking psychological and neurobiological perspectives[J].ActaPsychiatricaScandinavica,2013(1):3-20.

[10][13]雷雳,王雁.特教教师职业适应现状及与心理弹性关系的实证研究——基于S市特殊教育学校的调查[J].中国特殊教育,2017(3):21-27.

[14]李鹏,刘爱书.初中生生活事件、心理弹性与心理健康的关系[J].科教导刊,2011(12):229-230.

[15]高長松,明冬艳.大学生心理弹性的特点及其影响因素[J].中国电力教育,2012(28):141-143.

[16]周永红,吕催芳,徐凡皓.留守儿童心理弹性与心理健康的关系研究[J].中国特殊教育,2013(10):52-59.

[17]胡月琴,甘怡群.青少年心理韧性量表的编制与效度验证[J].心理学报,2008(8):902-912.

[18]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表(增订版)[M].北京:中国心理卫生出版社,1999:233-238.

[19][22]刘明波,李淑臻.大学生心理弹性与心理健康的关系研究[J].心理辅导,2011(5):71-75.

[20]刘恋,葛喜平.大学生心理弹性与心理健康的关系研究[J].边疆经济与文化,2012(2):163-164.

[21]夏蔷.大学生心理弹性现状调查及教育对策研究[D].成都:成都理工大学,2012.

[23]Hannah,T. Correlates of psychological hardiness in canadianadolescents[J]. TheJournal of Social Psychology,2001(4):339-344.

[24]杨继玲.大学生压力事件与心理健康的关系研究:自我同一性、心理弹性与应对方式的中介作用——以南疆地区汉族与维族大学生为例[D].重庆:西南大学,2017.

[25]黄鸿.高校专职辅导员心理健康与心理弹性的相关性研究[J].北京城市学院学报,2016(3):69-74.

The Characteristics of Normal School Students Psychological Resilience and Their Relationship with Mental Health

JIN Zhezhu1, LI Miaojie1, SHEN Songzhe2

(1 Yanbian University, Yanji, Jilin 133002,China;

2 Yanbian Institute of Educational Research, Yanji, Jilin 133002, China)

Abstract: In recent years, with the increasing attention of people on mental health issues, research on psychological resilience has become a hot issue in active psychology. This paper takes the normal students as the research object, and analyzes normal students psychological resilience characteristics and regards it as a protective factor, explores the relationship between the normal students psychological resilience and mental health, reveals the specific impact on mental health, and aims to provide advices on improving the training quality of normal students.

Key words: normal students; resilience; mental health