清代成都平原的场镇及其社区

——以简州镇子场为例

2019-06-03

(中山大学 历史学系,广州 510275)

一 引言

美国著名人类学家施坚雅(G. William Skinner,1925-2008)在有关传统中国农村市场和社会结构的研究中提出市场体系理论,在东西方中国研究学界产生了重大影响。作为市场体系理论的核心内容,他提出的“基层市场社区”(the standard marketing community)模式对讨论中国传统乡村社会结构具有重要价值。其基本原理是:居住在同一基层市场区域内的人们,因频繁参与市场交易和茶馆聊天等交际活动而相互熟识,对社区内的社会状况了然于胸,但很少踏足市场区域以外的世界,因而基层市场区域成为农民的“熟人圈子”,该地的劳务供求、婚姻关系都在基层市场社区内得以实现,复合宗族、秘密会社、宗教团体等社会组织都以基层市场社区作为组织单位。[注]〔美〕施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云、徐秀丽译,北京:中国社会科学出版社,1998年,第40-55页。

“基层市场社区”模式的提出,与施坚雅于1949-1950年在成都平原高店子所做的调查研究密切相关。他的田野笔记新近出版[注]G. William Skinner. Rural china on the eve of revolution: Sichuan fieldnotes,1949-1950. Edited By Stevan Harrell and William Lavely. Seattle and Landon: University of Washington Press, 2017.,为我们了解相关信息提供了条件。当时身为康奈尔大学博士候选人的施坚雅,于1949年7月从美国抵达香港,准备到中国大陆开展博士论文的田野调查。[注]⑦〔美〕施坚雅、王建民:《从川西集镇走出的中国学大师——美国著名人类学家施坚雅(G. W. Skinner)教授专访》,汤芸译,《西南民族大学学报(人文社科版)》2009年第10期,第1-6页。他原计划与燕京大学社会学系合作,到华北做乡村研究,但因国共内战的局势变化,他只能选择与成都的华西协和大学社会学系合作。1949年9月12日,施坚雅抵达成都。在与华西协和大学乡村建设系的梁教授交流时,他了解到四川的中心地可分为四个层级,即大城市、县城、场镇和幺店子,行政组织则分为市、县、镇、乡、保、甲等层级。[注]③⑤⑥⑨G. William Skinner. Rural china on the eve of revolution: Sichuan fieldnotes,1949-1950, p.13、22;pp.13-14;p.23、33;p.33;pp.129-139;pp.132-136.他在乡村旅行时发现,成都平原没有村庄。③如他在著作中所述,这里“既没有聚居型村庄,也没有小市。农民住在分散的或三五成群的农舍中”。[注]⑩〔美〕施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,第6页;第52-55页;第22页;第44页。这与华北、江南等区域的聚居型村庄显著不同,成都平原没有华北那样的村庄社区。因此,施坚雅曾就成都平原场镇以下有无社区(communities)的问题请教晏阳初和高先生等人,但并未得到满意答案。⑤可见,施坚雅从调查伊始就试图确定成都平原的社区单位以开展研究。在学者们无法回答这个问题的情况下,他只能自己寻找答案。在高先生的建议下,施坚雅选择到位于成都市东郊的一个小场镇——高店子(位于今成都市锦江区三圣街道)做田野调查。⑥10月18日,他初访高店子。11月12日,他在林先生家住下来,正式开展田野工作。经过月余的调查后,他“对从市场的视角进行研究的兴趣越来越浓”。⑦12月15日(农历十月廿六日,高店子的赶场日)中午,他突然意识到要去调查前来高店子赶场的农民们的住址。此后数日,他骑车到高店子附近的场镇考察,沿途了解交通状况和询问人们经常去赶的场镇,试着确定场镇的市场区域界线。12月20日,他根据调查信息和民国《华阳县志》[注]林思进等:《华阳县志》,民国二十三年(1934)刻本。所载全县地图、场镇之间的距离,计算出高店子的市场区域是一个平均半径为5.55公里的六边形地域,而全县每个场镇的市场区域是平均内径为5.34公里的五边形地域。⑨这为他后来根据中心地理论建构市场体系理论奠定了基础,并且由此提出“基层市场社区”作为成都平原的社区单位,以回答先前的困惑。他在著作中阐述了市场体系和行政体系之间的关系⑩,说明他怀有回答当年梁教授所提问题的意图。所以,如果施坚雅没有在成都平原做调查研究,我们很难想象他会提出“基层市场社区”概念或市场体系理论。

这一模式提出后,很多学者试图在中国其他区域验证其存在,但几乎均以失败告终,由此遭到许多学者的质疑和批评。[注]参见:L. W. Crissman,Marketing on the Changua Plain,Taiwan W. E. Willmott ed, Economic Organization in Chinese Society,Studies in Chinese Society,Stanford,Calif.:Stanford University Press,1972;黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,北京:中华书局,1986年;萧凤霞:《文化活动与区域社会经济的发展:关于中山小榄菊花会的考察》,《中国社会经济史研究》1990年第4期;杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》,王福明译,南京:江苏人民出版社,2003年;刘永华:《墟市、宗族与地方政治——以明代至民国时期闽西四保为中心》,《中国社会科学》2004年第6期;王庆成:《晚清华北的集市和集市圈》,《近代史研究》2004年第4期;韩茂莉:《十里八村:近代山西乡村社会地理研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2017年等。然而,大家仍以为这一模式在成都平原可能是成立的。事实上,对比施坚雅的田野笔记和论著中的描述可以发现,“基层市场社区”在成都平原存在与否是有疑问的。按照他的逻辑,“基层市场社区”的成立,需要满足两个最为重要的前提条件:其一,农户一般仅与一个基层集市相联系;其二,农民与来自本市场区域内的人们的关系都非常熟络。他在著作中称:“在确定我所研究的基层市场区域的界线时,我几乎没有什么麻烦”,每个基层市场区域是“基本离散”的。事实上,他在调查高店子与邻近的新店子之间的界线时发现:某个地方有一些人去高店子,而另一些人则去新店子,其边界实在难以分辨清楚;他虽然大致划出高店子与邻近场镇的市场区域界线,但他坦言划出的界线是相当随意的,因为人们常常不止到一个场镇赶场,有些人甚至会在一个场镇购买货物然后到另一个场镇去销售。显然,基层市场区域的界线并非是离散的,农民并不仅仅与一个基层集市相联系。再者,施坚雅在著作中以房东林先生为例说:他与高店子市场区域内的几乎所有成年人都有点头之交,并且知道集镇另一边农民家庭的详细情况。然而,施坚雅曾就高店子的店铺情况询问林先生,林先生却说:他只对三圣庙一侧主街上的店铺信息非常熟悉,随着向西的方向,他就知道得越来越少。[注]G. William Skinner. Rural china on the eve of revolution: Sichuan fieldnotes,1949-1950, pp.186-188.显然,施坚雅在著作中描述林先生对市场区域内的熟悉情形被夸大了。由此可见,“基层市场社区”的两个前提条件在成都平原都是难以满足的。

如果我们否定“基层市场社区”在成都平原的存在,将对成都平原乡村社会的研究带来巨大挑战。因为我们不得不重新面对70年前施坚雅的困惑:成都平原乡村社会有没有社区?如果有的话,该社区的形态、性质及其形成机制是什么?这无疑是非常棘手的难题。施坚雅以高店子的田野调查为基础,结合中心地理论推演出市场结构以及社会体系的模型,当然不可能完全符合复杂的现实情况。本文拟从历史的角度,通过对清代成都平原的场镇及其社会组织的实证分析,尝试就上述问题提出一点初步的尚未成熟的想法,以求教于方家。

二 清代成都平原场镇的设立与分类

明清时期,中国社会经济发展的显著特征之一,就是商品经济的蓬勃繁荣和农村市场的大量兴起。这些市场,在不同区域有着不同名称,如市镇、集市、场镇,或是墟市、街子等等。它们不仅是商品交易的场所,还是交际、信仰、娱乐、教育等社会活动的重要空间,与百姓们的生活息息相关。市镇作为一个具体而微的社会组成,是“了解明清社会经济发展的有利线索”[注]范毅军:《明清江南市场聚落史研究的回顾与展望》,《新史学》1998年第3期,第87-133页。。相关研究成果不胜枚举。不过,不同区域的市场,既存在某些共性,亦有显著差异,需要在区域的视野中来讨论市场与社会的关系。

本文将研究区域聚焦在成都平原。成都平原素有“天府之国”的美誉,水美土沃,物产丰饶,商贸繁盛。成都平原的商业记录,最早可追溯到先秦古蜀国时期。蜀汉时期,成都乡村中便已出现了“间日一集”的定期集市,唐代开始出现草市,中唐以后至两宋时期随着商品经济的发展,草市、镇市的数量大增,分布广泛。[注]张学君、张莉红:《长江上游市镇的历史考察》,《社会科学研究》2006年第5期,第155-160页。到宋代,成都平原作为全国经济最为发达的区域之一,市场发育程度远高于其他地区,并已形成以成都为核心的市场体系。[注]龙登高:《中国传统市场发展史》,北京:人民出版社,1997年,第291-292页。这里除设有商贸市镇外,还有商务场、茶场等设监征税的商业地点,“后直沿为市镇之称”。[注]顾怀壬、周克堃:《广安州新志》,光绪十三年(1887)刻本,卷九《乡镇志》。所以,大概从宋朝开始,“场镇”就成为成都平原乃至四川地区集市的普遍称呼。成都平原的经济历经元朝时的短暂衰落后,到明朝逐渐兴盛,乡村集市贸易亦日趋发达。[注]陈世松、李映发:《成都通史:卷五 元明时期》,成都:四川人民出版社,2011年,第228-242页。但因明末清初成都平原遭受持久的战乱和灾荒,损失惨重,场镇被破坏殆尽,相关史料亦几乎不存,难以准确了解其数量和形态。

正是因为这一特殊情况,为我们考察清代成都平原的场镇省却了一些麻烦。因为不论是旧场镇复建,还是新场镇的设立,都是从清代开始的。据高王凌统计,乾嘉时期,四川全省场镇数量为3000座左右,到清末达到4000多座。[注]高王凌:《乾嘉时期四川的场市、场市网及其功能》,中国人民大学清史研究所:《清史研究集》第三辑,成都:四川人民出版社,1984年,第77页。郑维宽的统计更为具体:嘉庆时,四川有3264座场镇,光绪时有4240座,民国时有4741座。[注]郑维宽:《清代民国时期四川乡村市场问题初探》,《西南师范大学学报(人文社会科学版)》2005年第6期,第30-34页。并且,相比较其他省区,清末四川各州县平均市镇数量是全国最高的。[注]任放:《中国市镇的历史研究与方法》,北京:商务印书馆,2010年,第224-226页。清代四川的场镇问题,值得引起更多的重视和研究。

根据不同的划分标准,成都平原有着不同的范围。本文所指的成都平原,主要包括岷江和沱江流域所在的平原内部及边缘地区。依据清代的行政建制,成都平原包括成都县、华阳县、新都县、新繁县、汉州、德阳县、什邡县、绵竹县、彭县、灌县、崇宁县、郫县、崇庆州、温江县、大邑县、邛州、双流县、新津县、蒲江县等19个州县的全部地域,金堂县、简州所属沱江以西地域,彭山县所属双江场(今江口镇)以北地域,以及仁寿县所属龙泉山以西顺和乡二甲地域,总面积约为1.5万平方公里。笔者利用清代至1990年代编纂的各种地方志、地名录和乡镇志等史料,细致统计了从顺治十六年(1659)清廷完全控制成都到1949年间的场镇数据,结果显示:在这290年间,成都平原共设立了572座场镇,其中有298座(占52.1%)设立于嘉庆二十五年(1820)以前,有49座(占8.6%)设立于道光至咸丰年间,有96座(占16.8%)设立于同治朝到清王朝覆灭期间,有129座(占22.5%)设立于民国时期。[注]为节约篇幅,本文不再将参考资料一一列出。详细的资料来源及统计规则,请参见笔者即将完成的中山大学博士学位论文《清末民国时期成都平原的场镇与社会组织》。由此可知,清代前中期成都平原设立的场镇数量超过一半。这与大量移民的到来和人口增加、农业垦殖和商品经济的发展密切相关[注]高王凌:《乾嘉时期四川的场市、场市网及其功能》,中国人民大学清史研究所:《清史研究集》第三辑,第74-92页。。经过道咸年间的低潮后,清末成都平原的场镇数量的增加速度有所提高,到民国时期则呈现高速增长的态势。实际上,清末到民国时期,江南、华北等区域的市镇或集市亦出现了高速增长的现象。[注]参见:刘石吉:《明清时代江南市镇研究》,北京:中国社会科学出版社,1987年;范毅军:《明中叶以来江南市镇的成长趋势与扩张性质》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第73本第3分,2002年;龚关:《近代华北集市的发展》,《近代史研究》2001年第1期;王庆成:《晚清华北定期集市数的增长及其对意义之一解》,《近代史研究》2005年第6期等。过去,学者们往往将这一现象解释为开埠通商和商品化程度的提高[注]除参见注释③所列论著外,有关四川场市和商品经济关系的分析还可参考:王永年、谢放:《近代四川市场研究》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1987年第1期;谢放:《清末民初四川农村商品经济与社会变迁》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1990年第4期等。。但是,刘永华以闽西四保墟市的例子提醒我们,除了关注商品化的因素外,还要注意当地的社会结构与地方政治对市场设立的作用。[注]刘永华:《墟市、宗族与地方政治——以明代至民国时期闽西四保为中心》,《中国社会科学》2004年第6期,第185-198页。其实,清末到民国时期成都地区新场镇设立的原因亦是非常复杂的。如简州保甲场设立于光绪二十年(1894),其“滥觞于王兴和之腰店,权舆于王凤山之办团”[注]李青廷、汪金相等:《简阳县续志》,民国二十年(1931)铅印本,卷一《舆地篇·神位》。,系因创办团练而兴设;什邡县四平场设立于民国三十四年(1945),系因实行“新县制”设立四平乡后,本地黄氏家族为了杜绝异姓势力的进入而设[注]新修四平乡志编写小组:《四平乡志》,内部资料,1982年,第27-29页。;施坚雅所调查的高店子设立于光绪年间,据传系因与邻近黉门铺的竞争中更能取悦知县而成功设立[注]成都市金牛区三圣乡简情资料编写组:《成都市金牛区三圣乡简情资料》,内部资料,1990年,第164页。;灌县义和场设立于民国二十九年(1940),系因解决邻近场镇哥老会间的矛盾而设[注]灌县柳街乡志编写组:《灌县柳街乡志》,内部资料,1982年,第136-137页。。所以,不论是成都平原,还是其他区域,对清末至民国年间大量新市场设立原因的研究,仍有较大空间。

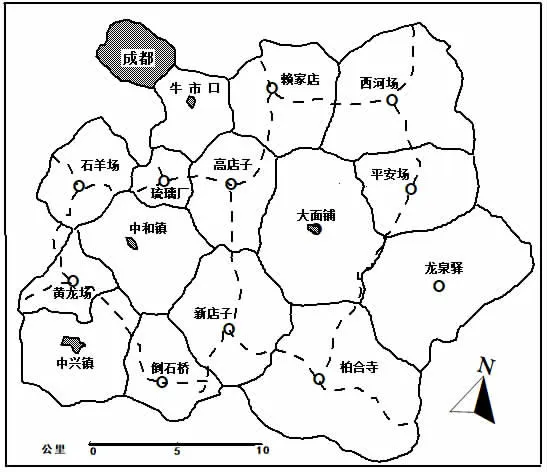

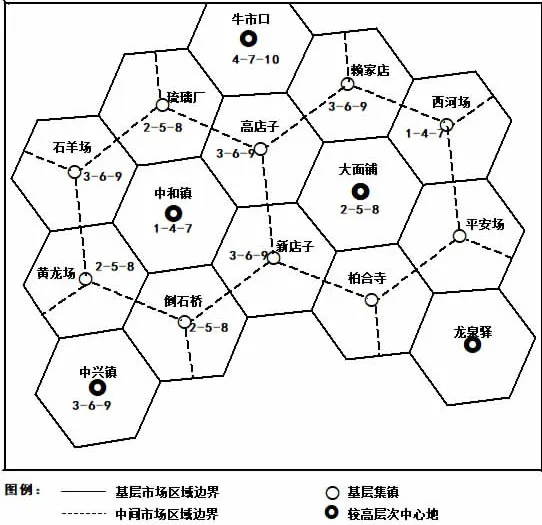

施坚雅利用“市场密集循环理论”描述了市场的增加过程及其原理[注]〔美〕施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,第71-91页;第31、33页。。已有学者指出,这一理论模型与现实之间虽然存在差距,但是并不能因此否定理论模型的合理性及其价值。[注]史建云:《对施坚雅市场理论的若干思考》,《近代史研究》2003年第4期,第70-89页。然而,我们需要了解的是,施坚雅论证这一理论模型以及阐述市场体系空间模型(“六边形”市场区域)所使用的实例来自于成都平原,一是以金堂县淮州镇(今金堂县淮口镇)为中心的市场体系(模型A),一是以华阳县中和镇(今双流区高新区中和街道)为中心的市场体系(模型B)(详见图1、图2)。事实上,他在论证或构建模型时对场镇的某些数据作了“处理”,与事实不完全相符。在此,笔者想指出“模型B”中的某些错误,藉此来呈现分析成都平原的市场体系或划分场镇类型时所要面对的复杂局面和困难,而不是要驳斥市场体系理论或纠正施坚雅构建的理论模型本身。

参照图1、图2,首先可以观察到倒石桥、新店子、柏合寺等场镇的相对位置发生了显著变化。图1显示,新店子位于中兴镇—龙泉驿和中和镇—柏合寺两条道路的交汇处;图2却将新店子原生的“脉络”抽离掉了,似乎它与中兴镇、龙泉驿两个场镇没有关联。相对于中和镇周围其他五座场镇来说,倒石桥距离中和镇较远,达13.8里,而高店子距离中和镇较近,仅有3.8里。[注]林思进等:《华阳县志》,卷一《疆域沿革·道里表》。所以,市场体系模型并未考虑距离悬殊的影响。尽管如此,通过抽离某些实际因素,以中和镇为中心的市场体系还算勉强成立。但是,以大面铺为中心的市场体系就问题多多了。首先,图2未标示的平安场场期为2-5-8[注]汪金相、胡忠阀等:《简阳县志》,民国十六年(1927)铅印本,卷二《舆地篇·市场》。,与大面铺完全相同。依照市场体系的原则,基层市场与中间市场的集期是不相重复的。由此判断,平安场并不属于大面铺市场体系。施坚雅没有提出划分市场等级的具体标准,但他提到,一般来说,“当从一种中心地上升到上一级中心地时,居民的户数就会增加,而从事农业生产的劳动力比重则下降”③。我们看一下1930年前后三个场镇的户口数据:西河场上有415户、2476人,赖家店有500余户、2000余人,而大面铺有380户、2065人。[注]林思进等:《华阳县志》,卷一《疆域沿革·场镇表》。显然,西河场、赖家店的人口规模比大面铺要大。并且,当时华阳县第八区称西河镇,包括西河场和大面铺两个场镇,区行政机关设在西河场上。柏合寺位于从成都通往资阳的道路上,该地以盛产豆腐皮和草帽出名,其规模应当不亚于大面铺。综合上述情况,施坚雅将西河场、柏合寺、赖家店和平安场视为大面铺的基层市场,均与事实不符。实际上,以笔者目前掌握的情况看,符合完美的市场体系空间模型的实例,在成都平原几乎不存在。众所周知,施坚雅的市场体系模型是依据德国地理学家克里斯塔勒的中心地理论而创建的。克里斯塔勒的研究显示,市场原则是中心地分布的基本的和主要规律,同时交通原则和社会政治原则亦对中心地的形成和分布有重要作用。[注]〔德〕沃尔特·克里斯塔勒:《德国南部中心地原理》,常正文、王兴中等译,北京:商务印书馆,2011年,第101-113页。显然,施坚雅只是利用了中心地理论中的“市场原则”来建构模型,并未涉及另外两种原则,亦未考虑复杂的社会现实。明乎此,我们便不必过于介怀市场体系模型与现实的差距。

但是,我们不得不面对的是,因为数据缺失和标准不明确,想要按照基层市场、中间市场和中心市场的类型来划分成都平原的场镇无疑是非常困难的。我们需要探索其他的分类方法。在成都平原的场镇中,广泛分布着寺观、祠庙、会馆或书院等社会组织。而清代民国时期所编地方志和20世纪80-90年代编纂的乡镇志,比较详细、完整地记录了这些社会组织的相关数据。以图2中各场镇为例,清代民国时期,中和场上建有湖广会馆、江西会馆、广东会馆、黄州会馆、陕西会馆等五座会馆,还有广法寺、东岳庙、川主庙、城隍庙、药王宫等大小庙宇11座以及中和场乡学;中兴场有江西会馆、湖广会馆等两座会馆,还有五显庙、锦江寺、玉皇观和元音书院;西河场有广东会馆、江西会馆、湖广会馆等三座会馆以及关帝庙、药王庙、大将庙等祠庙;大面铺亦有广东会馆、江西会馆、湖广会馆等三座会馆以及关帝庙、三官庙等两座祠庙。[注]林思进等:《华阳县志》,卷三〇《古迹四·祠庙表》。龙泉驿和柏合寺亦有数量不等的会馆、祠庙和书院。[注]汪金相、胡忠阀等:《简阳县志》,卷二《舆地篇·神位》。相较而言,另外一些场镇则明显不同。如高店子仅有东岳庙、三圣庙和地母庙三座庙宇;赖家店有三官庙、桓侯庙、地母庙和城隍庙等四座庙宇;新店子有关帝庙、玉皇楼、观音殿和孔雀寺等四座庙宇;倒石桥仅有璤珉宫一座寺庙;黄龙场亦仅有三教殿一座庙宇。[注]林思进等:《华阳县志》,卷三〇《古迹四·祠庙表》。1914年设立的平安场和1944年设立的琉璃场,均没有修建庙宇。除了社会组织的构成及数量不同外,上述两大类别的场镇在设立时间上亦是不同的。中和场、中兴场、龙泉驿、西河场、柏合寺、大面铺等场镇均设立于1820年以前,而高店子、赖家店、新店子、倒石桥、黄龙场、平安场、琉璃场等均设立于清代后期至民国年间。所以,为了便于分析,我们不妨将上述两类场镇划分为“前期场镇”和“后期场镇”。“前期场镇”指设立于清初至嘉庆朝以前,并且建有多座会馆、祠庙、寺观和书院或乡学的场镇;“后期场镇”指设立于嘉庆朝以后至民国年间,并且仅有少数庙宇的场镇。[注]上述分类主要是为了研究的便利而做出的。有关这一分类的详细数据和特例情况,笔者计划在其他文章中再作详细论证。

本文计划通过上述各类社会组织的分析来讨论场镇与社会的关系,尝试回答引言中所提出的问题。按照前述场镇分类和设立时间的分布,可知成都平原大约有近300座“前期场镇”、270余座“后期场镇”。因此,从历史学的角度出发,我们要讨论清代成都平原场镇与社会的关系,大致可以乾嘉年间(18世纪末19世纪初)为一个分界。我们要先讨论,从清初至18世纪末19世纪初“前期场镇”的设立对社会变迁发挥了何种作用,形成了何种社会秩序。在此基础上,我们才可以再讨论“后期场镇”的设立对原有社会结构和社会秩序的作用和影响。这与施坚雅以高店子田野调查为基础,依照市场等级推演社会结构的研究方法是不同的。本文将要重点讨论的是从清初至18世纪末19世纪初“前期场镇”与社会的关系,有关19-20世纪“后期场镇”与社会的关系将另文讨论。

三 清代成都平原场镇的行用制度与社会组织

场镇中社会组织的创建,与场镇设立、管理和运行的制度密切相关。场镇的设立大概有两种途径:其一,由官员主持设立;其二,先由民众向官府申请,官员批准后方可设立。前一种情形,如蒲江县西来场,即系康熙中期由知县李绅文设立[注]纪曾荫、黎攀桂等:《蒲江县志》,乾隆四十九年(1784)刻本,卷一《建置志·市镇》。,但这种事例比较少见。相对而言,第二种情形更为普遍。日本学者滝野正二郎依据清代四川南部县的多个事例,梳理出场市设立的程序,即先由申请设立场市的场头、地主、乡约等人以恳状或禀状的形式向官府提出申请,县衙门受理后会派遣胥吏、衙役调查场市设立的可行性及其与邻近场镇的距离,并传唤申请者,由胥吏提交调查报告,知县再向申请者等人进行问询,决定是否批准申请;若知县批准设立场市的申请,便颁发示谕,给付牌棍和斗秤等;若未经官府审批,则属私设场市,是被官府禁止的。[注]⑤⑦〔日〕滝野正二郎:《清代后期四川省南部县场市的设立与县衙门》,薛云虹、吴佩林译,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2016年第3期,第41-54页。由此可见,场镇的选址、分布实际上受到官府的严格管控。

然而,官府并不会在场镇设立机构或派遣胥吏直接管理场镇的经营事务,而是任命场头、客总等人来管理。滝野正二郎指出,场头和客总的人选,通常是场市设立的申请者在向官府申请时,或者官府批准后,公议和推举出来的。⑤场头,类似于场镇的“法人代表”,一般是由地主和店铺的投资者充任;客总(或称客长),即在场镇上做生意的商人代表。由于清代的大规模移民运动,场镇上的商人多为外省移民客商,故以籍贯为单位设立客总或客长。[注]有关客长的详细情形,可参见:梁勇:《移民、国家与地方权势——以清代巴县为例》,北京:中华书局,2014年,第139-178页。场头、客总的主要职责,除了维护交易秩序和治安状况外,还需要承担官府签派的差徭,包括递送公文、官员或军队过境提供夫役、购买物料、缴纳差费等等。⑦

这种管理制度与国内其他区域的市镇或集市实施的牙行制度具有一定差异。虽然清代四川各场镇与其他市镇或集市一样,亦按照商品种类分设行市,如米市、杂粮市、牲畜市、炭市、麻市等等,但这些行市却大多未设牙帖。[注]据《钦定户部则例》卷六〇《关税·杂课中·牙行税额》(乾隆四十六年刻本,“故宫珍本丛刊影印本”,第285册,海口:海南出版社,2000年)记载,清代四川全省共颁发牙帖769张,仅占全国总数的0.42%,在各行省中仅多于贵州和云南。这与四川的土地面积、场镇数量和商业规模明显不符。据嘉庆《四川通志》卷六十七《食货志·榷政》记载,成都府及其下属15个州县(成都府共辖16个州县,此处不见简州牙帖银数量)共征牙帖银195两,去除在成都城市的成都府及成都、华阳二县外,其他13个州县共征牙帖银76两,平均每个州县不足6两,其中崇宁、灌县等县更是只有1两之数,每张牙帖按等则征银1两或2两。这就意味着成都府大多数州县的牙帖数量极少,很多场镇并未颁发牙帖。以牙帖银较多的什邡县为例,据乾隆《什邡县志》卷三《杂课》载,乾隆初年,该县共征牙帖银15两,设有牙帖9张,即县城、马脚井场和徐家场的米粮行、牲畜行、白花行各设1张。此时,全县除县城外,共设有8座场镇。到嘉庆中期,什邡县共有14座场镇,其牙帖银不但没有加增,反而减少至11两(见嘉庆《什邡县志》卷八《田赋志·杂办课程》)。这一“异常”现象,除与雍正年间牙帖制度的改革有关外,更重要的原因应该是官府需要场镇中场头、客总们承担差役,不再要求他们承领牙帖、缴纳牙税。这就意味着,负责这些行市运营的不是领有牙帖的牙行或经纪,而是场头、客总,或者由他们指派的其他人。因此,官府从场镇中获取的不是牙帖税,而是要求场头、客总们完成官府的差徭。这一现象的出现,缘于显著的四川地域特性。其一,四川乡村中村落散居,官员、差役过道或办差需要由场镇提供食宿服务。早在唐朝咸通年间,时有御史中丞吴行鲁知彭州,发现郫县至唐昌县(今郫都区唐昌镇)沿途“东西绵远,不啻两舍。虽有村落,僻在荒塘。昔置邮亭,废毁将久。遂使行役者野食而泉饮,贸易者星往而烛归。夺攘公行,投告无所”[注]陈谿:《彭州唐昌县建德草市歇马亭镇并天五院记》,(宋)李昉辑:《文苑英华》卷八百八《记十二·公署下》,明刻本,第4页a-b面。,因而,他主持兴设建德草市,修建“旗亭旅舍”,以服务于“行役者”和商人。因此,草市或场镇的服务,是四川历代官员过境、办差等事务不可或缺的保障。其二,因遭受明末清初的灾害,清初四川各州县的田赋科则是全国最轻的。[注]彭雨新:《清代土地开垦史》,北京:农业出版社,1990年,第117页。因而,官府征收的税银较少,不足以保障官署各项事务的运作,需要由场镇来承担部分差役或缴纳差费。

对官府而言,场镇实质上是一个差役单位。如灌县蒲阳场,康熙年间有“林、唐二姓禀藩司立案,设戥斗以应差徭”;土桥场的张氏,因在乾隆年间金川之役中供应马料有功,“许其充斗户为世业”,负责经理米行的斗市。[注]叶大锵、罗骏声等:《灌县志》,民国二十四年(1935)铅印本,卷二《营缮书·市集》。由此可知,承担差徭是设立场市和经理行市的前提条件。同时,场市管理者得到官府的授权,从行市中获取经费用来承担差徭。与牙行向买卖双方或其中一方收取佣钱一样,场头、客总或行市经理人(由场头、客总指派家人或者承包、租佃给其他人)从交易中按一定比率收取佣钱或手续费用(包括打斗、过秤、议价、担保等等)。不同行市有不同称呼,如米行一般称“斗息”,糖行、炭行称为“秤息”等等,民间和官府统称之为“行用”。为了保障场头们的利益和差徭经费的来源,官府规定凡是在场镇设立行市的商品交易,尤其是米粮、牲畜等,都必须在场镇行市上交易并缴纳行用,不得私下买卖。百姓的市场行为,实际上受到官府权力的强制。

对于那些较大规模场镇的场头、客总或行市经理人来说,经理行市、收取行用,无疑是一项有利可图的职业。尽管我们没有看到成都平原各场镇收取行用的具体数字,但成都平原因土壤肥沃、灌溉便利、物产丰饶,尤其稻米和油菜籽是大宗物产,大多数“前期场镇”上的米市和杂粮市一般分设大市和小市。大市中的单次交易量在一石以上,常设在茶馆内,以实物作样品议售,通常是大米粮商人在此活动;小市则是为小商贩、场镇商户和农民调剂粮食余缺而存在的,交易量较小。大市上粮食的交易量,可以反映行用收益的数额。如新都县军屯镇的大市设在火神庙茶铺内,解放前每场成交大米、菜籽、杂粮数十石,“多数系经营粮油的商户收购,然后转运到新都、唐家寺、成都等地销售”[注]新都县《军屯乡志》编写领导小组:《新都县军屯乡志》,内部资料,1985年,第103页。;马家场的大市设在福全居茶铺内,每场交易额为30-40石[注]新都县《马家乡志》编写领导小组:《新都县马家乡志》,内部资料,1985年,第67-68页。。又如新繁县河吞场(今新都区新民镇)的大市设在水井坎茶铺,每场成交油、米、菜籽、杂粮约500石,附近场镇的油米行商也会到这里参加交易[注]中共新民乡委员会《新民乡志》领导组:《新都县新民乡志》,内部资料,1984年,第187-188页。;县城(今新都区新繁镇)设有三个大市,交易规模更大,每场成交油、粮可达数百石,高峰时甚至达千余石[注]新都县《新繁镇志》编写领导小组:《新都县新繁镇志》,内部资料,1985年,第43页。。以2%到3%的比率计算[注]各场镇行市中收取斗息的比率,罕见于文献记载。此处数字参照民国时期华阳县中兴场的情况,该场斗户收取交易粮食价格的2%到3%为斗息。参见:双流县华阳镇政府编纂:《华阳镇志》,内部资料,1989年,第123页。,各场大市中的斗息可达一至二三十石不等。若以每月九个场期计算,像新都县马家场、军屯镇这样的场镇,全年斗息收入可达近百石,而新繁县河吞场、新繁县城则可达1000余石乃至3000石,其行用收入数量不可谓不菲。其他还有一些场镇是某种商品的重要集散地,如郫县花园场是“川西坝区最大的麻市”,崇庆州元通场是药材川芎的重要集散地,什邡县徐家场(今什邡市师古镇)是烟叶的集散中心等,这些商品亦设有行市,其行用收入数量相当可观。

正是因为如此丰厚的收益,官府才可能选择场头、客总们来承担差徭。然而,承担差徭的余资,在原则上不能由场头们据为私有,而是要用于地方公共事业。他们普遍的做法就是用来修建会馆、祠庙以奉祀神灵,或者修建书院、桥梁、渡口等等。如安县各场镇牲畜行所取之银钱,“大半作场上街总约迎接官长办公之用,或作火神庙焚献之资”[注]刘公旭:《安县志》,民国二十二年(1933)铅印本,卷二六《食货》。。清代南部县衙门档案中保存了更多相关事例。如碑院场“斗行向系四乡绅耆集议公正之人充当客总,应差办公,经理斗市,支给学田局佃资及文武衙门一切差使,余作该场文昌宫焚献之资”[注]《碑院寺客总为自充首事霸收斗行事(禀状)(光绪二十四年五月十六日)》,四川省南充市档案局(馆)编:《清代四川南部县衙门档案》第163册,合肥:黄山书社,2015年,第365页。;黄连垭场设立于乾隆十六年(1751),每月九场,米市斗息由场头抽收六场,客总抽收三场,湖广客总利用斗息“支应差徭,余作建立禹庙之资”[注]《(黄连垭场禹庙客总谢崇伸等)为陈泽泰妄争客总霸市取息事(禀状)(光绪二十四年正月二十二日)》,四川省南充市档案局(馆)编:《清代四川南部县衙门档案》第163册,第339页。,所谓的“禹庙”即为湖广会馆。可见,如火神庙、文昌宫一类的祠庙和会馆的修建,其实与场镇行用的经管与使用有着密切关系。有些场镇在设立之前,就有庙宇存在,那么场头们便在庙宇内设立神会。如灌县泰安寺(位于今都江堰市泰安古镇)建于明代成化年间,至道光五年(1825)于此设场,规定每年从猪行的行用钱中出400文入泰安寺盂兰会,用来超度合场无主孤魂。[注]骆魁选:《泰安寺设立市场碑记(道光二十八年)》,四川省灌县志编纂委员会编纂:《灌县志》,成都:四川人民出版社,1991年,第885页。

基于上述内容,我们可以更好理解清代成都平原场镇的行用制度和社会组织的重要关系。从行用制度的角度来说,场镇中的庙宇、会馆和神会等社会组织实质上是支配行用收益的一个“户头”。因为有些场镇中的行用收益较大,涉及利益相关者较多,故行用的经收权一般属于多个团体。如前述黄连垭场,系由场头和客总分开抽收斗息。这就意味着,场镇中需要设立多个“户头”来支配行用收益。有时某些人还会以修建庙宇或书院、义学为借口来新增行市、经收行用[注]〔日〕滝野正二郎:《清代后期四川省南部县场市的设立与县衙门》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2016年第3期,第41-54页。。这是场镇中多个社会组织并立的制度原因。当然,单单依靠行用收益,或许并不足以修建庙宇、会馆,这就需要向周围百姓募捐。这些社会组织就会因此而联结更多的人,而这又对塑造本地的社会关系有着重要意义。同时,我们也需注意,并非场镇上所有社会组织的创建都与行用有关。比如有些寺庙可能先于场镇而修建,或者场镇设立后由私人在此修建庙宇而与行用无涉。但是,这些组织与作为行用收益“户头”的社会组织不同的是,后者因行用收益作为“地方公产”的性质,和社会组织具有更为广泛的“公共性”,在塑造本地公共社会关系中的作用更为重要。

四 镇子场的社会组织及其意义

明晰了场镇中社会组织和行用制度的关系,我们将以成都府简州镇子场为个案,剖析场镇中社会组织对塑造社会关系的作用。镇子场,位于今成都市龙泉驿区洛带镇(30°38′20"N,104°19′39"E),地处成都平原东缘龙泉山脉脚下,距成都市正东约28公里。镇子场的街巷和三座会馆均保存完好,是考察成都平原传统场镇较为理想的地点。自2016年以来,笔者在此陆续做了近6个月的田野调查,在场镇和周边村落中收集到30余通清代碑刻和160余种族谱,为本项研究奠定了较为坚实的史料基础。

镇子场,又称洛带。据文献记载,最晚至唐末五代时洛带就已形成聚落;北宋中期,洛带由村市发展为镇市,称洛带镇,设有商税务和酒务,是成都平原东侧的商贸重镇;元代,洛带随灵泉县并入简州,至明清时期均属简州所辖。[注]参见:郭广辉:《洛带镇历史纪事》,《四川客家通讯》2017年第1期,第10-15页。原征引文献不再一一列出。明末清初的战乱,镇子场难逃厄运,与其他场镇一样均经历了毁灭与重建的历程。据族谱记载,康熙初年,陆续有刘、游、何等姓氏的“土著”逃难返回插占土地。[注]参见:《刘氏族谱》,光绪二十一(1895)年刻本,洛带镇八角井社区刘纪贤藏;《简阳游氏谱》,民国十三年(1924)铅印本,洛带镇宝胜村游开福藏;《何氏族谱》,1977年手抄本,同安镇丽阳社区何章盛藏。三藩之乱后,又陆续有江西、广东的移民到此定居,开垦土地或经营商业。[注]参见:《郑氏族谱》,2012年手抄本,洛带镇老街社区郑大国藏;《黄氏族谱》,民国十六年(1927)抄本,青白江区福洪镇香花村黄德香藏。镇子场附近燃灯寺内原有塑立于乾隆十一年(1746)的《重修古刹碑》,其中有题诗云“落带已复镇子场”[注]薛登:《千年古刹留胜迹》,政协成都市龙泉驿区委员会文史委员会文史组编:《龙泉驿区文史资料》第二辑,内部印刷本,1995年,第125页。。由此可知,大概在雍正后期到乾隆初年,镇子场复设重建。

镇子场的兴起,缘于此地较为优越的地理环境和交通条件。该地处于成都平原东山丘陵区,地形平缓,有洛水溪流过,适宜形成较大规模的聚落。周边地域盛产玉米、小麦、红薯、蒜子等旱地作物,附近山上所产水果、薪柴亦在此集中,然后再由商人运往附近场镇或成都城内。镇子场是成都东路商贸通道上的重要节点,它西经西河场、牛市口可抵成都,东经龙泉山连通的是沱江上的水运码头五凤溪(今金堂县五凤镇)。来自川南、川东的盐、糖、豆瓣等大宗物资,在五凤溪卸船后,再由商人通过陆路贩运到镇子场和成都。俗语云:“运不完的五凤溪,搬不空的镇子场,装不满的成都府。”即是这条商贸线路的最佳写照。此外,镇子场还是附近农民买卖日常生活用品或寻求各种服务、娱乐消遣的地方。上述三个层面的商业网络叠合在一起,促成了清代镇子场的繁荣兴盛。

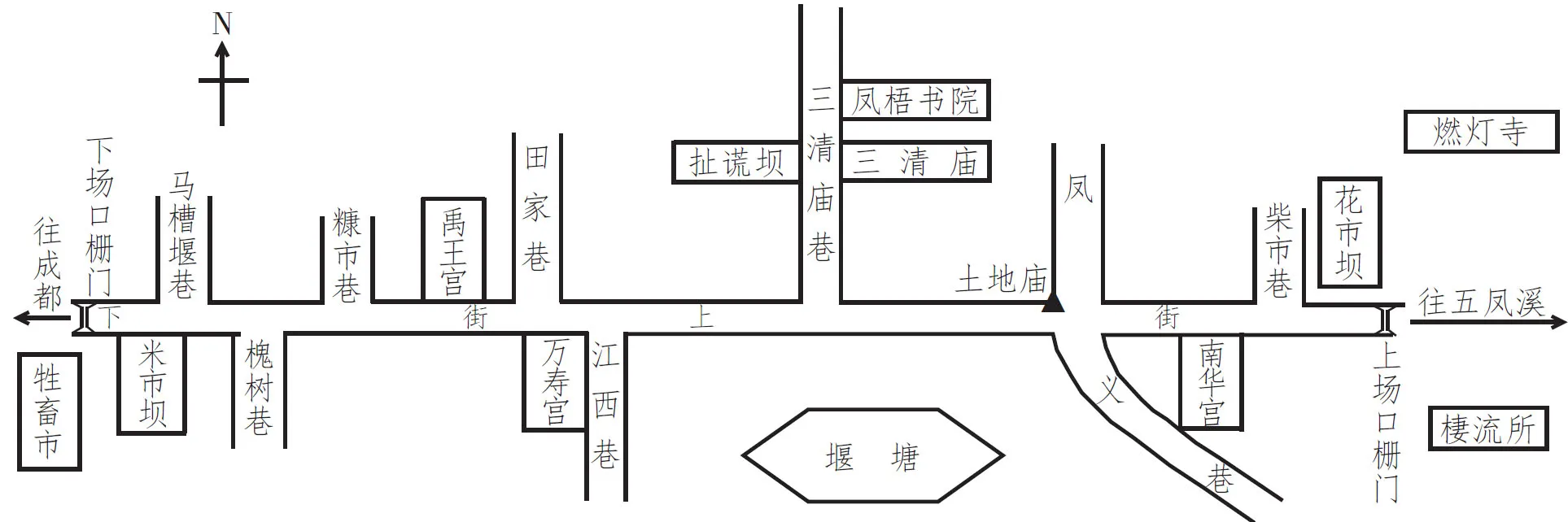

从乾隆初年到民国年间,镇子场的主街不断由东向西扩展,并修建了数条街巷。至1940年代末,主街的长度约为1000米,共有70个行业、625家商铺[注]《洛带镇志》编写小组:《洛带镇志(1912-1992)·商业篇》稿本,1997年,未标页码。,其规模在成都平原居于中等偏上。场上设有米市(在米市坝)、棉花市(在花市坝)、柴草市(在柴市巷)、牲畜市、竹木市、蒜子市等行市,场期为农历每旬二、五、八日,每逢赶场日,各街巷人头攒动,热闹非凡。

图3显示的是清代后期镇子场的空间布局。其中,燃灯寺修建于明朝,在镇子场复设以前便已存在,会馆、三清庙和凤梧书院等社会组织均创建于镇子场复设以后。我们结合碑刻、族谱资料,对这些社会组织的意义作一简要分析,以试着理解场镇与社会的关系。

1.会馆

会馆作为一种地方性的同乡组织,是明清社会经济史领域的重要课题。清代四川的会馆数量众多,分布广泛,早已引起诸多学者的注意。何炳棣先生称,成都地区的会馆密度非常高,“举国无二”[注]何炳棣:《中国会馆史论》,北京:中华书局,2017年,第89页。。众所周知,这与清代“湖广填四川”的移民运动有关。但我们不能忽略的一个事实是,这些会馆几乎全部都设立在城市或场镇上,说明会馆与城市或场镇的设立具有密切关联。前人已就会馆的政治、经济、文化、宗教等各项职能论述甚详[注]蓝勇、黄权生:《“湖广填四川”与清代四川社会》,重庆:西南师范大学出版社,2009年,第25-48页。,本文不再重复。我们要关注的是场镇中会馆对社会整合的作用。

清代镇子场上共建有三座会馆。据现有碑刻资料显示,湖广会馆(禹王宫)创建于乾隆八年(1743),广东会馆(南华宫)创建于乾隆十一年(1746)之前,江西会馆(万寿宫)创建时间稍晚一些,但当在乾隆十七年(1752)之前。[注]禹王宫的修建时间见《补修禹王大殿序》(乾隆五十四年),南华宫的修建时间参照前述燃灯寺《重修古刹碑》(乾隆十一年),万寿宫的修建时间参照《中元祀孤碑记》(乾隆十八年)。文中所引现存碑刻资料,均系笔者亲自抄录。遗憾的是,各会馆创建之初的情形及其与各行市的关系,目前均无文献资料可征。据说,禹王宫曾作为米粮买卖的场所[注]2017年1月15日,巫盈成先生访谈笔记。,可知该行的斗息应该至少有一部分是归禹王宫来经收的。三座会馆的规模较大,除了山门外,均有两重殿宇及厢房。会馆中的殿宇是陆续扩建而成的,并非一次性建成。会馆中奉祀的神灵,除了象征原籍的乡土神,如禹王宫内奉祀大禹、万寿宫内奉祀许真君、南华宫内奉祀六祖惠能外,还有观音、财神、文昌、关帝、鲁班等等。正如窦季良先生所说:“会馆与神庙的建筑是一个。”[注]窦季良:《同乡组织之研究》,上海:正中书局,1946年,第45页。会馆的首事与客总人选存在交叉,他们会请僧人或道士来主持仪式和日常焚献。人们则依托各神灵创建神会,在神诞日祭祀报赛,会众宴饮。

我们以江西移民在万寿宫内兴设中元会的例子来考察会馆的社会意义。万寿宫《中元祀孤碑记》塑立于乾隆十八年(1753),是洛带现存时间最早的碑刻。碑文称:“余等商贾于斯,来自豫章,闻野鬼之泣,隐然心恸”,故集资兴会以施济本地“孤魂野鬼”,以求生活安宁。[注]《中元祀孤碑记》(乾隆十八年),碑存洛带万寿宫门外。经统计,参与此会的捐资者大约有130余人。笔者努力访查族谱资料,可以得知其中15位捐资者的身份信息。其中,郑文培、郑文隐兄弟,系随父亲郑宗萄于雍正初年“沿途负贩”至镇子场“为居贾”,后来发展成为本地最有势力的家族之一。[注]参见:《郑氏族谱》,2012年手抄本,洛带镇老街社区郑大国藏。郑天祥、郑文俊、郑文德三人是郑宗萄的同宗,可能是同时迁来,抑或是追随他们父子而来。或许当初捐资的商贾们,像郑宗萄父子一样创业成功者少之又少,大多只能迁移他处,或回归原乡,故现在难以见到其后裔的踪影。其他可知身份的10位捐资者,分别来自杨氏、刘氏和董氏三个家族,他们的祖先均在康熙中后期从江西安远或大庾迁来。[注]参见:《杨氏族谱》,光绪二十三年(1897)抄本,洛带镇宝胜村杨光顺藏;《刘氏族谱》,光绪年间抄本,洛带镇宝胜村刘大益藏;《董氏族谱》,光绪年间抄本,洛带镇双槐村董永忠藏。与郑氏不同的是,这三个家族没有居住在镇子场上,而是居住在村落中。因为他们的祖先迁来时间较早,还能插占荒地或较容易买得土地。其中,杨氏居住在今洛带镇宝胜村八、九组境内(距离镇子场约3公里),刘氏居住在今宝胜村六组(距离镇子场约4.5公里),董氏居住在今洪安镇红光村境内(距离镇子场约6公里)。

由此可知,中元会的参加者,既有场镇上新到来的商人移民,也有那些入川较早并在乡间置有土地的农民。并且,从捐资者居住地与镇子场的距离来看,中元会参加者的距离可辐射到6公里半径范围内。这是市场关系与移民同乡关系在会馆中交汇的结果。因为,如果未设立场镇,没有市场关系和行用制度的作用,本地不会修建会馆以聚合同乡;如果没有移民的同乡关系,商人和农民亦无纽带整合在一起。当然,中元会并非孤例。乾隆四十九年(1784),江西会馆内塑财神像,兴设财神会,郑文隐及前述刘氏、董氏家族均有人捐资。[注]《塑财神碑》(乾隆四十九年),碑存洛带万寿宫外。湖广会馆于乾隆二十四年(1759)募资塑观音神像[注]《重塑飘海观音大士圣像记》(乾隆二十四年),碑存洛带禹王宫内。,次年(1760)设盂兰会[注]《盂兰胜会碑记》(乾隆二十五年),碑存洛带禹王宫内。,乾隆五十四年(1789)重修大殿[注]《补修禹王大殿序》(乾隆五十四年),碑存洛带禹王宫内。,这些活动的捐资者都有百余人,规模较大。广东会馆的情形亦当与此相似。所以,会馆所能聚合的人群规模相当庞大,具有强大的社会整合作用。它既表现为商人与农民的整合,也表现为新移民与老移民的整合,还表现为场镇与村落的整合。

前辈学者已经关注到会馆对移民同乡的整合作用,却忽略了“同乡”内部的身份和住居地的差异。他们多将各会馆之间的联合视为移民社会整合完成和社区观念诞生的标志[注]窦季良:《同乡组织之研究》,第16-18页。,却没有关注到场镇中那些超越籍贯之分的社会组织是与会馆同时存在的。镇子场的三清庙、凤梧书院和燃灯寺的参加者,都未以原籍或同乡关系相区隔,就是一个例证。

2.三清庙

三清庙原位于三清庙巷(今北巷子),坐东朝西,始建时间不详,于解放后被拆除。据民国《简阳县志》载:“三清庙,县西北百里洛带镇。(道光年间)州牧宫思晋重修并为之记。”[注]汪金相、胡忠阀等:《简阳县志》,卷二《舆地篇·神位》。但是,这篇碑记没有留存下来,也没有其他碑刻或文献资料留存下来。据访谈得知,三清庙原来除山门外有三座殿宇,大殿两侧有厢房相连,非常宏伟,民国末年有僧人在此主持焚献仪式;后殿供奉的是道教“三清”尊神,前殿是城隍殿,但不知中殿供奉的是何种神灵;三清庙门外的平地叫作“扯谎坝”,是三清庙的产业。[注]2016年9月28日,巫士专先生访谈笔记;2017年1月15日,巫盈成先生访谈笔记。(按:成都平原的场镇中大多都有扯谎坝,是赶场日江湖郎中买卖药品以及算命卜卦、赌博娱乐的地方,通常是赶场日最热闹的地方。)据《培兴(凤梧)书院碑记》[注]《培兴(凤梧)书院碑记》(光绪四年),碑存洛带燃灯寺内。显示,捐资名录中与“三清会”相邻的是“桓侯会”,想必二者都是三清庙内兴设的神会。众所周知,桓侯张飞是屠户们的行业神,而镇子场的肉市就在三清庙前的扯谎坝内。所以,笔者推测原来中殿供奉的是张飞,桓侯会的资产或奉祀张飞的香火钱,可能来自肉市的行用以及屠户们的捐资。

三清庙作为镇子场上的祠庙,因史料阙如而无法展开更多讨论。我们不妨以邻近的华阳县仁和场(今新都区石板滩镇,在镇子场西北约12公里)关帝庙为例来认识祠庙在场镇中的意义。现存《重修仁和场关帝庙记》显示,该庙建于乾隆年间兴设场镇之时,碑文称:“凡兴一场,必立一庙,所以萃一地之人心,而使之不淡也。”关帝庙大殿中,关帝中座,右火神,左川主,还有其他多种神灵,这些神灵“有端坐者,有横坐者,有侧坐者,有倒坐者,有在承尘之上而高坐者”,其中景象可见一斑;人们以各神灵兴设神会,定期祭祀报赛,其意义在于各省移民得以“耦居无猜”,不然,“非广设神会以通其和气,必至显分轸域也”。[注]戴锡恩:《重修仁和场关帝庙记》(光绪二十三年),碑存今石板滩镇关帝庙遗址侧近。

三清庙内原设神灵的情形,应该与此相似。这些神灵以国家祀典中的神灵为主,包含多种多样的神灵,可以满足百姓们多种多样的信仰需求。依神灵而设的神会,同在一处办会,且参加者未因原籍而区隔,这对“五方杂处”的移民社会来说,祠庙内的活动具有“通和气”、“萃人心”的意义。相对会馆而言,祠庙的社会整合意义具有显著的“本地性”,有利于促进移民间的了解、互动与融合。

3.凤梧书院

从雍正后期开始,清王朝对书院的政策逐渐由限制转向支持。乾嘉年间,伴随着社会经济的恢复发展,四川的书院建设取得很大成绩,官府还要求各场镇兴立乡学以发展教育。[注]胡昭曦:《四川书院史》,成都:巴蜀书社,2000年,第182-190页。在这一背景下,镇子场创立了凤梧书院。此前,镇子场曾设有三乐书屋,但规模甚小,束脩又少,无法延师教读。[注]《重修凤梧书院碑记》(同治三年),碑存洛带燃灯寺内。嘉庆二年(1797),简州知州胡延璠响应兴立乡学的政策,将龙泉驿附近观音堂的50亩田地划归三乐书院所有,以扩充经费,同时“有义士张纯廉、刘国宁、李来凤、张纯麟、郑吉麟、刘继元、徐超元、张心发、钟仲良、刘懋祥等因三乐湫隘,捐资劝助,舍旧图新,恢扩其基,规模顿焕”,并易名为凤梧书院。[注]陈治安、黄朴等:《简州志》,咸丰三年(1853)刻本,卷十一《学校志·书院》。书院原址在三清庙北侧,现为洛带小学所在地。

上述十位“义士”中,除李来凤、张心发和钟仲良三人的信息无法得知外,其余七人的身份信息是可以获知的。张纯廉和张纯麟是堂兄弟,其祖父张运球于康熙后期从广东长乐县迁徙入川,后定居在宋家堰,即今洪安镇红光村境内(距离镇子场约6公里)。张纯廉为例监生,在倡导募化创建凤梧书院时发挥了关键作用,并亲自捐钱80千文;张纯麟为恩贡生,亦有科名。[注]参见:《成都东山汝英张氏族谱》,2015年刊印本,洪安镇红光村张俊魁藏。郑吉麟来自前述江西郑氏家族,是郑文培长子,系文生。[注]参见:《郑氏族谱》,2012年手抄本,洛带镇老街社区郑大国藏。刘懋祥和刘继元系叔侄关系,据称,他们的祖先于明初由楚迁蜀,系为“土著”;他们住在吴家坝,在今洛带镇八角井社区境内(距离镇子场约1.5公里);刘继元为庠生,刘懋祥无功名,但家有田产200余亩。[注]参见:《刘氏族谱》,光绪年间刻本,洛带镇八角井社区刘纪贤藏。据族谱载,刘氏祖先于洪武初年从湖广麻城孝感乡迁徙入川,在明末战乱中族人避难于他邑,清初定鼎后刘承亨(刘懋祥曾祖)到洛带吴家坝插占土地,从此住居于此。刘国宁系“恩授卫副府”,原籍江西,住址不详;徐超元为庠生,原籍、住址不详。[注]刘国宁和徐超元的科名信息,参见:《建修观音庙碑》(嘉庆九年),碑存洛带燃灯寺内。刘国宁的原籍信息,参见:《塑财神碑》(乾隆四十九年),碑存洛带万寿宫门外。显而易见,凤梧书院的捐资者没有籍贯之分,并且既包括移民后裔,也包括“土著”;他们有的居住在场镇上,有的居住在村落中,这与前述中元会的情形是一致的。可想而知,书院的学生亦不会因原籍或住址不同而有所区别。这对地方社会的进一步整合具有积极意义。

然而,最值得注意的是,这些“义士”几乎都有科举功名或职衔,没有功名的刘懋祥则是富有资财的地主。他们是社会中的精英分子,民间一般合称为“绅粮”。这些“绅粮”的捐资促使书院得以创建,他们就自然地成为书院的主导力量。借助凤梧书院这一平台,他们得以参与场镇行用收益的分配和利用,进而改变镇子场的权力结构。除了观音堂的庙产和十位“义士”的捐资外,当时凤梧书院还有无其他的经费来源,因无史料可征而不知。但从现存碑刻可知,大概从清代中后期开始,镇子场上银平(称量银子的工具)和坭平(称量鸦片烟坭的工具)的收益是由书院掌管的。[注]《凤梧书院银坭各平归保甲局承佃示谕》(光绪二十五年),碑存洛带燃灯寺内。这就表明,书院参与了场镇行用收益的分配,而“绅粮”则理所当然地成为这些收益的经管人。因为官府规定生监阶层或士绅不得担任场头、客总等职务[注]⑦〔日〕滝野正二郎:《清代后期四川省南部县场市的设立与县衙门》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2016年第3期,第41-54页。,所以,在凤梧书院设立以前,“绅粮”是无法参与分配或使用行用收益的。在南部县,还存在生监阶层利用义学争夺行用收益的事例⑦。这些事例说明,书院或乡学的设立,对绅粮和场镇行用收益关系的改变具有重要意义。

凤梧书院除了支配部分行用收益外,还有来自场镇各寺庙、会馆和神会的捐资[注]参见前引《重修凤梧书院碑记》和《培兴书院碑记》。。这体现出凤梧书院在镇子场各社会组织中独一无二的地位,也象征着“绅粮”对各社会组织的统摄力。凤梧书院的创建,对提升“绅粮”的社会声望和公共权威,有着重要意义。然而,这只是“绅粮”参与公共生活的一个方面。稍晚一点,他们在燃灯寺内接连开展了很多重要活动。

4.燃灯寺

燃灯寺原位于镇子场上场口东北侧的山坡上(今四川法商专修学院校址),系天顺四年(1460)蜀和王朱悦□遣官修建的。[注]参见:《信相圣母碑记》(嘉庆十七年),碑存洛带燃灯寺内。寺庙在明末清初的战乱中得以幸存,未被毁坏。在康乾年间,燃灯寺不断重修殿宇,并增修了川主殿。[注]薛登:《千年古刹留胜迹》,政协成都市龙泉驿区委员会文史委员会文史组编辑:《龙泉驿区文史资料》第二辑,内部印刷本,1995年,第127页。嘉庆七年(1802),又修建观音殿。此外,寺内还有罗汉堂、戏楼等,殿宇规模在方圆一二十公里范围内鲜有出其右者,故有“小峨眉”之称。1987年,燃灯寺原址土地被征用,殿宇被拆至山下镇子场北侧原貌重建,位于今洛带中学斜对面。

嘉庆前期是燃灯寺和镇子场历史上的关键时刻。先是嘉庆六年(1801),有乡人在镇子场附近的猴子坡掘土时发现一尊石观音像,相传治病灵验,酬报者纷纷而至。镇子场“绅耆”们认为猴子坡地势陡险,“不足以妥神灵”,故主持募捐,在燃灯寺内修建观音殿。此举的经理董事有参与捐助凤梧书院的刘国宁、徐超元,以及廪生杨藩和街耆姚安选、华廷彩、陈钅亥明等人。记录此事的碑文称,奉祀观音神像,“有益于洛带四维之人心风俗”。[注]参见:《修建观音庙碑》(嘉庆九年),碑存洛带燃灯寺内。所谓“洛带四维”,说明当时人们已经有了以镇子场为中心的地域观念。此时,人们距离社区认同的形成仅有一步之遥。

嘉庆九年(1804),镇子场的庠生巫一峰(原籍广东长乐县)[注]参见:《巫氏族谱》(咸丰六年刻本),洛带镇老街社区巫士专藏。奉知州之命,参与续修《简州志》。他发现,《灵池县圣母山祈雨诗》、《灵泉县圣母堂记》、《灵泉县瑞应院祈雨记》等宋代文献中记载的“圣母堂”、“瑞应院”应该就是燃灯寺的前身。据三篇文献记载,隋朝青城县有褚氏女,游于方外,到瑞应山(今称三峨山)下开荒安居,遇饥荒之年施粥以救济百姓,深得人们爱戴;褚氏死后,人们砌置石塔以安葬之,名为米母院,后又建为圣母堂,为附近百姓遇水旱灾凶时的祈祷之所;大中祥符二年(1009),成都知府奏请朝廷赐庙额为瑞应禅院,勅封神灵为信相圣母,其祈雨灵验的事迹亦广为传布,附近州县和成都的官员纷纷到此拜神祈雨;元末大乱中,寺庙被毁,事迹失传。[注]参见:《重镌圣母山瑞应禅院古迹记》(嘉庆十一年),碑存洛带燃灯寺内。三篇宋代文献均刻在碑石上。巧合的是,嘉庆十年(1805),洛带遭遇大旱,知州沈达命巫一峰等人倡捐赈济,设米厂以施粥,巫一峰借机称此赈济之举与圣母煮粥疗饥事“隐有相合”,便用赈济的余钱五钏雕塑信相圣母像,安置在燃灯古佛的右侧,并将燃灯寺改“古称”曰瑞应禅院。[注]④参见:《信相圣母碑记》(嘉庆十七年),碑存洛带燃灯寺内。这一举动,是地方士人重新发现和塑造地方历史传统的一个缩影,反映了作为移民后裔的士人对“新家乡”的认同。然而,这一传统并未止步于“重现”,很快便获得了现实意义。在信相圣母的神像塑立后,由前已提及的刘国宁、杨藩、陈钅亥明,以及庠生曾觐光、增生曾汝光和郑吉明(郑文隐次子)、巫丽峰(巫一峰弟,捐纳州同)等人为募化董事,“邀集合乡绅耆,各助捐资”,兴设信相圣母会,并于每年十一月十三日庆祝神诞。据碑刻题名显示,捐资者有200余人,其中有科举功名或职衔者就达36人,可谓洛带几乎所有头面人物都参与了此会,规模空前。尤为值得注意的是,巫一峰在嘉庆十七年(1812)撰写的碑记中,称颂信相圣母,“今此乡之蒙神佑,而获丰稔者久矣”,“我乡被其默佑,可永无天旱民饥之苦”④。当时并无乡级行政单位,“此乡”与“我乡”显系指以镇子场为中心的“洛带四维”之地。信相圣母已然成为“我乡”的保护神,是洛带的“乡神”!“乡神”的诞生,可视为社区认同形成的标志。从这种意义上说,以镇子场为中心的社区,在19世纪初业已形成。

从镇子场的复设,到信相圣母被塑立为“乡神”,约有70年的历程。然而,我们要准确理解这70年历程的意义,需要将其放在清初以来成都平原移民社会的发展历程中。场镇发展与移民社会整合是互为动力的,但二者的演进脉络和逻辑并不尽然一致,故笔者将另文讨论移民社会的整合机制。实际上,移民社会的整合过程,以场镇的设立为界可划分为前后两个阶段。在清初成都平原社会重建的初始阶段,不论是土著还是新来的移民,少则三五家,多者数十户,通过共同修建庙宇或设立神会的方式实现邻里间的凝聚,小而分散,地方社会难以实现高度整合[注]郭广辉:《清初成都地区社会重建的实践与意义(1659-1673)》,李根利:《燕园史学》第十一辑,沈阳:辽宁人民出版社,2016年,第214-216页。。场镇设立后,在行用制度和同乡关系等多重因素的作用下,数目繁多的社会组织得以建立,使得场镇成为具有规模效应的信仰中心,实现了地方社会较高程度的整合。因此,前述70年间镇子场上社会组织的发展历程,实际上就是移民社会实现较高程度整合的历程。

镇子场的例子显示出,在18世纪中后期,场镇中的会馆和祠庙在社会整合过程中发挥着主要作用。以同乡关系为纽带,会馆实现了商人与农民的整合,将场镇与村落联为一体。同时,祠庙的存在,使得同乡关系的壁垒没有形成,促进了各籍人士间的“互通和气”。通过会馆、祠庙以及各种神会,人们彼此交叉,形成了松散的大联盟。

到18世纪末19世纪初,成都平原的地方社会经济发展步入一个新阶段。乾隆六十年(1795),四川全省人口已超过1000万,而成都平原22个州县的人口总数约为208.8万[注]该处数字系笔者根据刘铮云《档案中的历史:清代政治与社会》(北京:北京师范大学出版社,2017年)一书第389-419页中所列各州县表中数据计算得出。,人口密度约为116人/平方公里,已是相当密集。[注]此处所说的22个州县,包括除仁寿县外前文所说的所有州县。因为人口数据以州县为单位,故将金堂、简州和彭山等州县的人口全部计算在内,而仁寿县在本文研究地域范围内所占面积较小,未将其列入。这22个州县的面积约为1.8万平方公里。此时,大规模的移民潮虽已褪去,但人口增长速率依然较高,新的社会问题不断涌现。虽然白莲教大起义和啯噜骚乱对成都平原影响甚微,但是教育事业需要推进,饥荒问题、治安问题需要解决。面对这些新形势和新问题,以绅缙、地主或富商为主的精英群体开始登上历史舞台,兴设书院、赈济救灾、修建庙宇、编纂方志等等。这一系列的公共事业,使得场镇发展成为乡村社会中集经济、宗教、教育和社会保障等功能于一体的中心地。在这个过程中,“绅粮”群体在地方社会中的权威不断提高,他们有权力和能力来统摄原先设立的各类社会组织和大联盟,为人们对“我乡”归属感和认同感的产生奠定了基础。在这种宏大的历史背景下,不论“绅粮”有无重新发现“乡神”或社区的象征符号,人们对“我乡”的归属感和认同感都会产生。这样的“我乡”,即是一个以场镇为中心的社会单元。在空间上,场镇是社会单元的中心;在机制上,场镇是社会单元得以生成的核心。因此,我们可以将这一社会单元称为“场镇社区”。到18世纪末19世纪初,成都平原已设立了像镇子场一样的“前期场镇”近300座。这就意味着,此时成都平原共有近300个场镇社区,每个场镇社区的面积约为50平方公里,其地域半径约为4-5公里,涵盖人口约为6500人。所谓“近市之乡,各析里居。凡吹豳饮蜡,大傩逐疫,徭役有定,庆弔有时,合都鄙以同尘,混郊廛而为一已”[注]顾怀壬、周克堃:《广安州新志》,卷九《乡镇志》。,大概就是对场镇社区景象的描述吧!

五 结语

“社区”是社会学和人类学的核心概念之一,其含义在词语翻译和学术演进历程中有着丰富的内涵、变化和差异。[注]胡鸿保、姜振华:《从“社区”的语词历程看一个社会学概念内涵的演化》,《学术论坛》2002年第5期,第123-126页。本文使用的“场镇社区”,遵循中国社会学的学术传统和施坚雅所用“社区”(community)一词的含意,具有地域特征。同时,本文在考察“场镇社区”的形成历程时,侧重古典思想中对社会关系生成机制的分析。今天社会学者提出社区的四项特征,包括地域界限清晰,人们有一定的社会关系和共同的社会生活,独特的社区文化,以及人们对社区的认同感和归属感。[注]吴莹:《社区何以可能:芳雅家园的邻里生活》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第3-4页。参照此四项标准,本文所分析的“场镇社区”是可以成立的。

本文所谓的“场镇社区”,特指18世纪末19世纪初成都平原乡村社会中形成的一种社会单元,它在空间上以场镇为中心,涵盖周边约50平方公里的地域;在国家制度、官府权力和村落散居、移民社会等因素的共同作用下,场镇成为社区中最大规模的聚落,是集经济、宗教、教育、社会保障等功能于一体的中心地;场镇中的会馆、祠庙、寺观、神会、书院等多重社会组织共同促进社会关系的生成和交汇,实现了较大规模、较高程度的社会整合;在社区公共事业的推进和精英群体的参与中,人们逐渐形成对社区的归属感和认同感,产生了社区意识。这与施坚雅的“基层市场社区”在形式上是相似的,但在逻辑上是根本不同的。施坚雅以人们的市场交易活动和交际活动为核心以确定市场区域的界限,然后将劳务供求、婚姻关系、宗族组织、宗教团体等多重社会体系“叠套”在市场体系上,认为前者是由后者所决定的。本文从考察场镇上的社会组织及其意义入手,发现“场镇社区”中社会关系是由以官府权力、行用制度和移民同乡关系、精英群体等多方力量共同组成的“社会机制”所生成的,而不是由人们因参与交易和交际活动而自发形成的。人们的市场行为,对社会融合当然有着积极意义,但这并不一定可以直接促使经济共同体和精神共同体的产生。在思考市场与社会结构的关系时,我们不能忽略国家制度、村落形态和社会进程等方面的作用和差异。

“场镇社区”不是一种静态的存在,而是社会变迁进程中的一个暂时阶段。从19世纪到20世纪中期,成都平原又有大量的“后期场镇”设立,同时伴随着人口增长,以及地方动乱、兴办团练、清末“新政”、政权鼎革、重新编制基层区划和军阀混战等等事件,场镇行用制度被包税制替代,场镇上诸多社会组织因“庙产兴学”或军阀统治时征用、变卖产业而遭毁灭,哥老会成为场镇上最为重要的权力组织等等。在这一社会大转型过程中,18世纪末19世纪初形成的“场镇社区”的存在基础不断被破坏、瓦解。到20世纪中期,成都平原的社区形态及其形成机制究竟如何,将是笔者未来继续探索的课题。

致谢:本文在前期调查和写作过程中,得到刘志伟老师和陈世松老师的诸多指导和帮助。文章初稿《17-20世纪成都平原的场镇与社会——以洛带及其附近场镇为例》曾在“China in Time and Space: G. William Skinner's ideas Going Forward”学术会议(2018年6月20-22日,香港科技大学)上宣读过,得到四川大学李德英教授的细致点评和修改建议,以及郝瑞教授、萧凤霞教授和科大卫教授的指教。两位匿名评审专家提出的修改意见和建议,对本文的修改和完善有重要帮助。笔者谨在此一并致谢!