农民合作社反贫困绩效研究

2019-05-31秦德智何梦丹邵慧敏

秦德智 何梦丹 邵慧敏

摘要 农民合作社作为新型农业经营主体,能够联结政府、市场、社区和贫困农户,已经成为了反贫困的重要载体。文章结合脱贫攻坚的现实背景,在梳理农民合作社反贫困和反贫困绩效研究成果的基础上,分析了农民合作社的反贫困作用机理,提出了农民合作社反贫困绩效的构成维度,以期为农民合作社有效发挥其反贫困内源动力提供理论支持。

关键词 农民合作社;反贫困;反贫困绩效

[中图分类号]F321.42 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2019)04-0052-05

一、引 言

农民合作社是由农户联合成立的互助性经济组织,制度安排天然具有益贫的组织特征,易为贫困农户接受,从而使其能够成为反贫困的理想载体。截至2017年年末,全国已有合作社201.7万家,农民合作社的蓬勃发展为合作社反贫困奠定了坚实的组织基础。因此,农民合作社被政学两界视为农村反贫困最适宜、最合意的组织。联合国的《合作社在社会发展中的作用和实施合作社年》报告中曾明确指出合作社具有反贫困的功能,它在支撑贫困地区产业发展、精准识别贫困户、衔接贫困户与外部资源、提升贫困户能力等方面,发挥着无可取代的作用。

虽然农民合作社的反贫困功能已经得到政学两界的肯定,但合作社在反贫困中的作用机理、作用效果及衡量等问题仍有待深入探讨。基于此,本文运用贫困理论与反贫困理论,结合贫困地区社会背景和合作社实际情况,研究农民合作社反贫困绩效。通过研究,一是有利于合作社掌握自身扶贫成效,更好发挥合作社的经济和社会属性;二是有助于政府部门了解合作社反贫困效果,为扶贫资源分配和合作社评级提供理论支撑;三是有助于扶贫资金精准投放,助力脱贫攻坚,加快乡村振兴。

二、相关研究综述

(一)农民合作社反贫困研究

目前,基于农民合作社反贫困的研究主要集中于以下三个方面:

第一,农民合作社反贫困功能价值研究。国外学者强调合作社在反贫困中的重要地位,认为合作社对支持民生发展和减贫有重要帮助(Getnet K,2012)[1],在农民生产生活中起到了节约成本(Wanyama,2008)、提高收入和储蓄(Joannid S V,2012)的功能。在我国脱贫攻坚的政策背景下,农民合作社参与反贫困被广泛关注,有学者认为农民合作社具有与生俱来的益贫性(李如春,2017)[2],具有“内源驱动”特征(徐旭初,2016)[3],能为贫困人口提供市场进入(陈莉,2017)[4]、价格改进(桂玉,2017)[5]、收益返还(刘海波,2017)[6]等功能。

第二,农民合作社反贫困实践困境研究。我国农民合作社正处于快速发展阶段,相关制度不够健全规范,多元主体参与下的异化问题,尤其是对贫困农户相关权益排斥性的问题特别突出(Majee W,2011;赵晓峰,2016)[7]。当前农民合作社反贫困主要面临着市场经营能力不足(邵科等,2017)[8]、内部规范水平不高(廖文梅等,2016)[9]、用地和信贷受限(刘海波,2017)、反贫困路径单一(黄承伟等,2017)[10]和农民技能偏低(徐峰,2016)[11]等问题。

第三,农民合作社反贫困对策研究。国外学者对农民合作社参与反贫困进行了一些个案研究,如分析了奶牛、咖啡等合作社对不同家庭脱贫的影响(Basu P,2008;Ruben,2012)[12],并提出参与式反贫困与发挥社区作用的理念(Gulen Ozdemir,2013)[13]。我国学者基于地方特色资源,分别对典型县市(李兴华等,2017)[14]、贫困集中连片区(唐建兵,2016)[15]和经济区域(吕国范,2014)[16]等进行了合作社参與反贫困的案例研究,探索了农民合作社助力脱贫攻坚的创新体制,包括农民合作社治理机制(秦德智,2016)、贫困农户互助机制(田晓涵、井立义,2016)[17]、合作社间合作机制(黄林、李康平,2017)[18]、政策构建(徐麟辉,2015)[19]等方面的创新,形成了具有各地特色的扶贫经验,具有非常重要的现实意义。

(二)反贫困绩效的研究

反贫困绩效的研究相对较少,学者们主要集中研究了区域的反贫困绩效、扶持资金的反贫困绩效和反贫困政策绩效。庄天慧(2012)从温饱水平、生产生活条件、生态环境和发展能力四个方面研究西南少数民族地区反贫困综合绩效[20]。李苗和崔军(2017)对中央财政专项扶贫资金的管理使用予以绩效评价[21]。焦克源和吴俞权(2014)选择效率、合作性、公平性和可持续性四个维度,建立了一套针对专项扶贫政策绩效的评估体系[22]。

我国反贫困绩效评价主要考核“输血”任务需完成的目标(徐莉萍等,2013)[23]。有些学者选择直接效果、经济发展水平、解困措施水平作为主要评价指标(陈小丽,2015)[24],但是只关注贫困户的经济增长量,忽略对贫困户经济增长效率与质量的关注,使得我国反贫困绩效的边际效应呈现递减的状态(高波、王善平,2014)[25],所以要对现有反贫困模式进行创新,提高我国反贫困绩效的水平(徐孝勇等,2010)[26]。庄天慧、陈光燕、蓝红星(2014) 提出生活方式决定贫困,并且从生活水平、生活认可以及生活参与三个方面着手,构建了民族地区扶贫绩效指标体系,从而反映现代文明生活方式下的反贫困绩效水平[27]。王善平、金妍希(2013) 系统分析了我国反贫困绩效审计只看重绩效结果的评价的相关问题[28]。

综上所述,农民合作社对解决贫困问题有着重要的作用,但是当前的研究仍存在以下不足:①反贫困不仅仅是提高贫困人口的经济收入,还要通过反贫困不断提升贫困人口的自我发展能力,更重要的是提升贫困人口的幸福感和尊严,促进机会和权利平等,因此,需要对不同类型的合作社反贫困绩效进行分类研究;②既有研究更多是把合作社参与扶贫作为一个“整体”来看待,对其内部反贫困机理的研究还有待进一步深入;③反贫困绩效的研究多数侧重于宏观层面,对微观层面的反贫困绩效关注较少,而合作社是反贫困工作的具体实施者和重要载体,关系到反贫困的成败,其反贫困效果需要通过反贫困绩效来进行检验,有必要对农民合作社的反贫困绩效进行研究。因此,本文拟在已有研究成果及实地调研的基础上,进一步明晰农民合作社反贫困的机理,探索其反贫困绩效的构成维度。

三、农民合作社反贫困机理

(一)农民合作社联合多主体合作反贫困机理

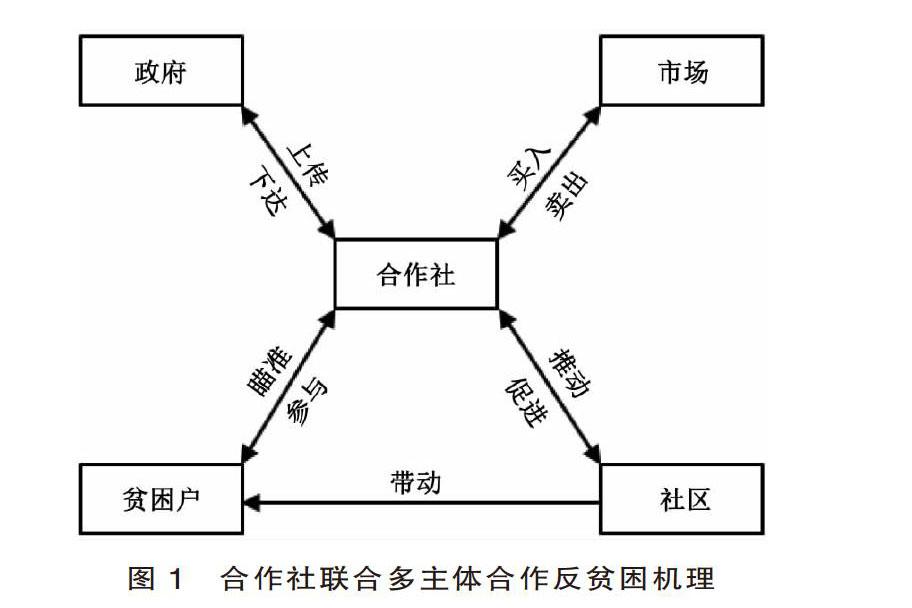

反贫困工作不是依靠单一主体的投入就可以完成,它需要发挥贫困群体的主体作用、政府的主导作用、市场的基础作用、社区的促进作用和合作社的联结作用,形成合力(如图1)。合作社特有的组织形式可以快速实现政府扶贫资源的承接,贫困群体劳动资本和土地资源的整合,社区农户凝聚力的形成。通过整合资源,扩大规模,快速将小规模分散生产与大市场进行有效对接,从而在现代农业经营体系中发挥组织带动作用。

第一,合作社与政府。农民合作社是贫困户和政府衔接沟通的桥梁,处于“上传下达”的位置。农民合作社能够为分散农户和政府搭建沟通的平台,“上传”贫困户的想法和需求,“下达”政府扶贫资源和政策,最终实现扶贫资源配置优化。

第二,合作社与市场。贫困户加入合作社有利于改变其弱势的市场地位,形成规模经济,增强农民抵御自然灾害和市场风险的能力。有利于提高农民经营的组织化程度,实现价格改进和贫困群体增收。

第三,合作社与社区。农民合作社根植于农村社区,通过创造农业产业体系、改善基础设施、提供就业岗位等帮助农村社区发展。虽然许多合作社对社员资格有一定限定,致使部分贫困户不能直接参与合作社,无法分享合作社发展带来的直接利益。但是,通过“涓滴效应”,贫困社区经济发展可以自动影响贫困群体,未入社贫困户也能从合作社整体发展中受益。

第四,合作社与贫困户。农民合作社是基于血缘、亲缘、地缘成立的组织,熟人社会的组织和运行逻辑使其对社员农户以及非社员农户都很了解,既可以精准识别和瞄准贫困户,实施精准扶贫方式完成脱贫任务,又可以带动入社贫困户,直接反贫困,增强贫困农户发展能力,实现“扶智”。

(二)农民合作社反收入贫困机理

目前,农民合作社实现贫困户增收效果已经被诸多学者证实。农民合作社通过集聚效应把贫困户组织到一起,形成生产上的规模经济,从而降低农产品生产和流通的交易费用,分散农户遭受自然灾害和参与市场竞争的风险,增强农产品的竞争力,增加农产品的销售收益,提高贫困群体的收入水平,从而调动贫困农户参与合作社的积极性和主动性。农民合作社促进贫困户增收的具体方式如下:

第一,市场对接。贫困户缺乏人力资源和社会资本,自己生产的农产品可能会卖不出去,顺利销售生产的农产品是农户的头等大事。通过合作社与市场对接,开展订单农业,从而改变传统小农户对接大市场的弱势地位,实现农产品顺利销售。

第二,价格改进。既包括生产成本的降低,也包括销售价格的提高。分散农户通过合作社联合起来,能够获得市场价格谈判能力。农民合作社产品的标准化生产与品牌化经营,帮助农户提升农产品品质,进一步增强市场价格谈判能力,进而争取更具竞争性的农业生产资料和产出农产品价格。最终实现社员产品价格高于市场价格,为社员提供农业生产资料价格低于市场价格,从而帮助社员获得更高收入。

第三,盈余返还。一般包括按交易额(量)返还和按出资比例返还,由于贫困社员出资能力有限,按交易额(量)返还就显得比较重要。通过组建、参与合作社,能帮助小农户获得生产的规模经济,节约由不完全和非对称信息以及资产专用性的存在而产生的交易费用,从而获得增值利润,社员也由此获得更多的利润返还。

(三)农民合作社反能力贫困机理

反贫困事业开始重视培育新型农业经营主体等内生力量,以提升贫困群体发展能力,激发反贫困的内源动力。原有的反贫困路径主要是物质资本投入和政策措施倾斜,但随着乡村振兴战略强调反贫困要注重增强贫困农户发展能力,注重扶志扶智,培育提升贫困群众发展生产和务工经商的基本能力。农民合作社作为新型农业经营主体之一,其反贫困的优越性在于它兼顾科技的支柱性作用和贫困人口的主体性作用,是对接农业科技的载体、传播科学技术的平台和社员农户的培训学校。

农民合作社通过技术推广提升农民个人能力。合作社引进先进、适用的新品种和种养新技术,通过宣传推广、技术指导及技术培训等方式传授给贫困农户,将其转化为新生产力;还通过为农户统一提供种子、化肥农药、技术指导等农田耕作标准与服务,提高科技对贫困户脱贫致富的贡献度;合作社在传达农业知识的同时,也提高了农村居民的社会适应性和竞争力,修补了农民在新经济背景下的能力缺陷。

农民合作社通过教育培训提升农民个人能力。教育是促进知识传播、提升人力资本、解决能力贫困与主观贫困以及促进贫困地区自我发展的最有效途径之一。合作社对农户进行教育培训,为农民提供信息网络和社交平台,提高社员的劳动技能、科技水平和管理才能,实现了农户人力资本的积累。不仅有利于解决当前贫困,更为再次致贫提供了免疫力。

(四)農民合作社反权利贫困机理

贫困不仅是物质的匮乏,更是权利和机会的缺失。新时期的反贫困事业强调公平性,要求提高贫困群体的民主参与权利和发展机会,帮助贫困群体恢复话语权、建立合理的利益表达机制、争取正当权利。整体层面上看,农民合作社在政府和贫困户之间起着“上传下达”的作用,“上传”贫困群体现实状况和实际需求,提高了贫困群体的话语权,成为贫困群体表达自身政治诉求的有效渠道。个体层面来看,在合作社中,贫困户拥有平等参与公共事务讨论和决策的权力,民主意识和参与意识得到加强,加入合作社的主人翁意识和归属感得到提升,从自己的自由投票中体会到自身的尊严和人与人之间的平等。农民合作社提供信息平台和农业技术,赋予贫困户农业生产销售现代化的机会,逐步增强其自信心,发挥贫困农户的主动性和创造性。此外,合作社为成员提供就业和增收机会,由此获得的收入用于子女教育,能够有效缓解贫困的代际传递。因此,反权利贫困是形成反贫困长期效力所需要的重要途径。

四、农民合作社反贫困绩效

绩效是对组织运营效果和功能发挥的一种综合性衡量(浙江省农业厅课题组,2008),因此农民合作社反贫困绩效主要是对合作社反贫困功能发挥的衡量。从反贫困理论来看,合作社通过价格改进、社员教育、共同参与等途径增加社员收入,提升社员能力,让社员享有更多权利与机会,实现社员反贫困,取得反收入贫困绩效、反能力贫困绩效和反权利贫困绩效。此外,长期快速的经济增长是战胜贫困最根本和最重要的力量来源(Ravallion,2001;Kraay,2006),经济增长往往通过“涓滴效应”和“扩散效应”来惠及贫困群体(Moser&Ichida,2001;Kraay&Dollar,2002等)。农民合作社经济增长也同样会带来正向溢出效应,比如为非社员贫困户提供就业机会,租用贫困户土地资源,带动非社员农户增收,从而实现非社员反收入贫困。尽管这些措施主要是服务于合作社自身经济绩效,而非合作社对贫困群体的“刻意关照”,但就缓解收入贫困而言,其效果依然明显。