可控源音频大地电磁测深法在双尖山矿区勘探中的应用

2019-05-28杨燕

摘 要:可控源音频大地电磁测深法是勘探深部矿产的一种重要物探方法,通过在浮梁县双尖山矿区勘探中的试验研究及对可控源音频大地电磁测深数据进行的反演,推测出了矿区内成矿有利部位,取得了较好的应用效果。

关键词:双尖山;浮梁县;可控源音频大地电磁测深法;CSAMT

中图分类号:P631.325 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)24-0000-00

0引言

随着地质找矿工作不断的发展,物探方法的应用显得越来越重要(汤井田等,2005),其中电法在金属矿产物探勘查工作中一直占有重要地位(黄力军等,2004),随着找矿工作的进一步深入,浅表矿产日益减少,寻找深部隐伏矿是今后找矿的主要目标。可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)采用大功率人工场源,具有信号强、信噪比大、观测效率高、探测深度大等特点(张文权等,2011),在复杂地形条件和深部找矿工作中,确定成矿有利部位,进行隐伏矿定位预测等可起到重要作用(黄力军等,2007)。

双尖山矿区位于江西省景德镇市浮梁县南东侧约12千米,处于塔前-赋春推覆构造带北西部。近年来依托江西省地质勘查基金矿产勘查、区域地质矿产调查及相关科研项目,塔前-赋春地区找矿成果取得重大突破,沿此带已发现塔前、朱溪、月形、横路、张家坞、杨草尖、弹岭、赋春等20余处矿区(点)(何细荣等,2011)。

以往该区物探工作主要为小比例尺的重力测量和磁法测量。磁测工作在本区发现有较明显的磁异常。通过在区内开展可控源音频大地电磁测深工作,了解电性特征分布状况,为下步进行深部钻探验证工作提供依据。

1 矿区地质概况

矿区属扬子地层区的一部分,区内经历了多期次多阶段的构造运动,新元古代褶皱造山作用强烈,加里东期褶皱叠加和韧性变形,印支—燕山期断裂构造活动强烈而广泛,推覆构造发育,伴随中酸性岩浆的侵入,构造十分复杂。

1.1 地层

区内地层主要发育新元古界(Pt3)浅变质系地层和第四系(Q)。新元古界浅变质岩系构成区内褶皱基底,为一套深海盆地相夹浊流沉积的泥砂质建造,间伴有海底火山喷发产物。经区域变质作用,形成一套由绢云板岩、绢云千枚岩、凝灰质千枚岩、砂质千枚岩、变质粉砂岩、变质细砂岩组合的浅变质岩系。第四系分布于沟谷洼地中,岩性为上部为浅黄色粉质粘土层,下部为砂、砂砾石层,厚度7~13米。

1.2构造

矿区处在景德镇-车田推覆构造与塔前-赋春推覆构造之间,受区域构造背景的影响,呈现出早期以褶皱构造为主逐渐过渡到后期以断裂构造为主的特点。区内以同斜褶皺为主,局部可见斜歪褶皱,总体呈北东向,层间发育各类挠曲、膝折、揉皱弯曲等小型褶皱;矿区南部发育有北东向脆-韧性剪切带及韧性剪切带;共发育有3条北东向断裂和1条北西向断裂。

1.3岩浆岩

矿区出露岩脉主要为燕山期中酸性侵入岩脉,属于浅成—超浅成相,其产出形态受北东向构造控制。围岩蚀变类型主要有硅化、绿泥石化、碳酸盐化,蚀变主要集中于区内脆-韧性剪切带中石英脉及石英细脉带发育地段,产于绢云千枚岩、变余粉砂岩、粉砂质绢云千枚岩中。围岩既有面型蚀变也有线型蚀变,而碳酸盐化、绿泥石化多沿劈理、裂隙充填。

2 地球物理特征

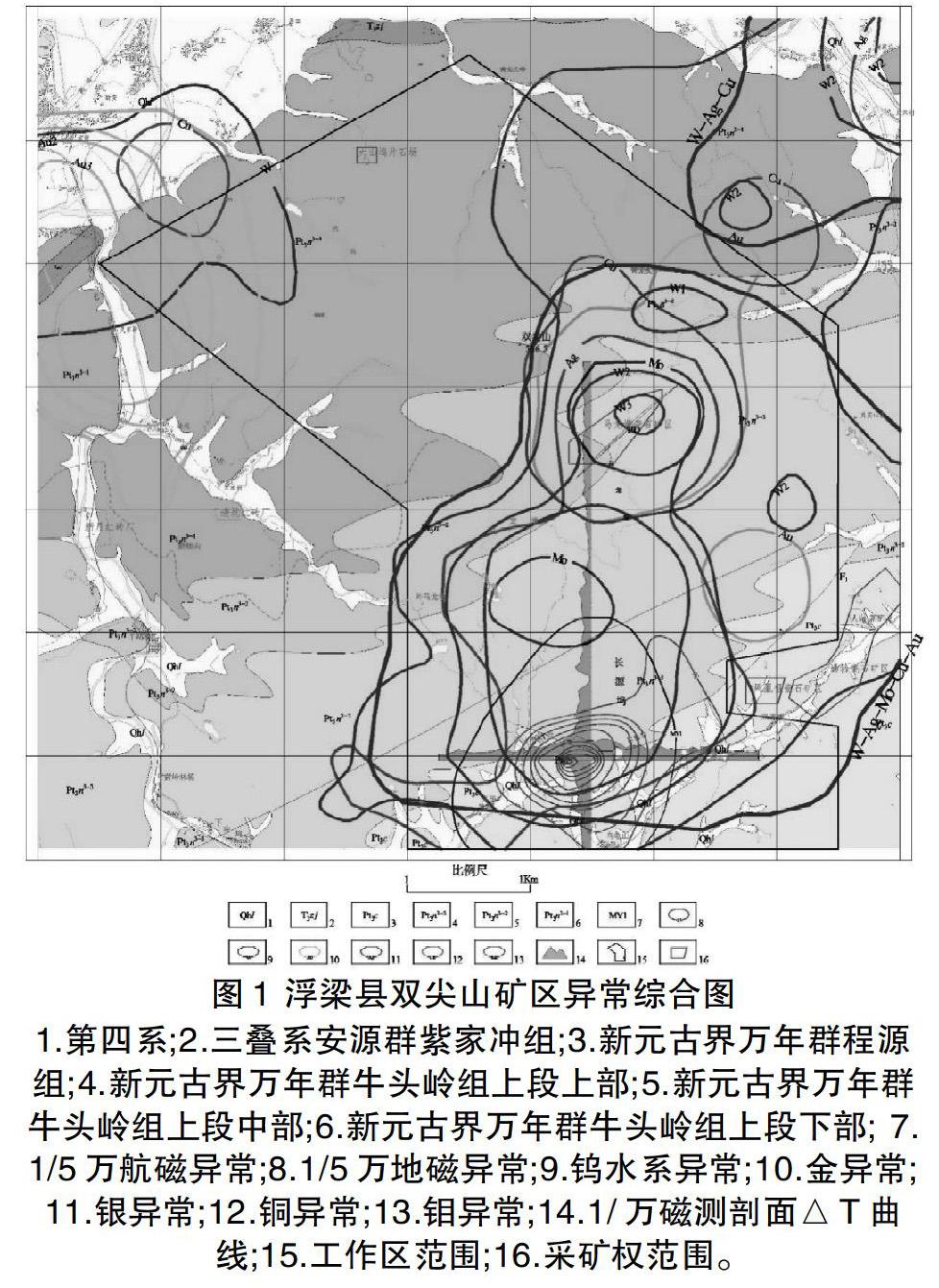

区域上发现了一大批物探异常,主要有重力异常、地磁异常、航磁异常。1:5万航磁在矿区南部长源坞地区发现有磁测异常,显示其深部可能存在有隐伏含矿岩体。长源坞地磁异常其正异常北东向椭圆状,异常强度中等,△T幅值在200nT左右,极大值达263.6nT。化极后异常梯度变大,上延后异常特征变化不大,异常明显。磁异常与航磁异常吻合较好(见图1)。

1.第四系;2.三叠系安源群紫家冲组;3.新元古界万年群程源组;4.新元古界万年群牛头岭组上段上部;5.新元古界万年群牛头岭组上段中部;6.新元古界万年群牛头岭组上段下部; 7.1/5万航磁异常;8.1/5万地磁异常;9.钨水系异常;10.金异常;11.银异常;12.铜异常;13.钼异常;14.1/万磁测剖面△T曲线;15.工作区范围;16.采矿权范围。

3 CSAMT试验结果

矿区共布置CSAMT法测线3条,测线编号P1、P2、P3,其中P1线剖面长2km、P2线长7km为主干剖面,P3线长3km。

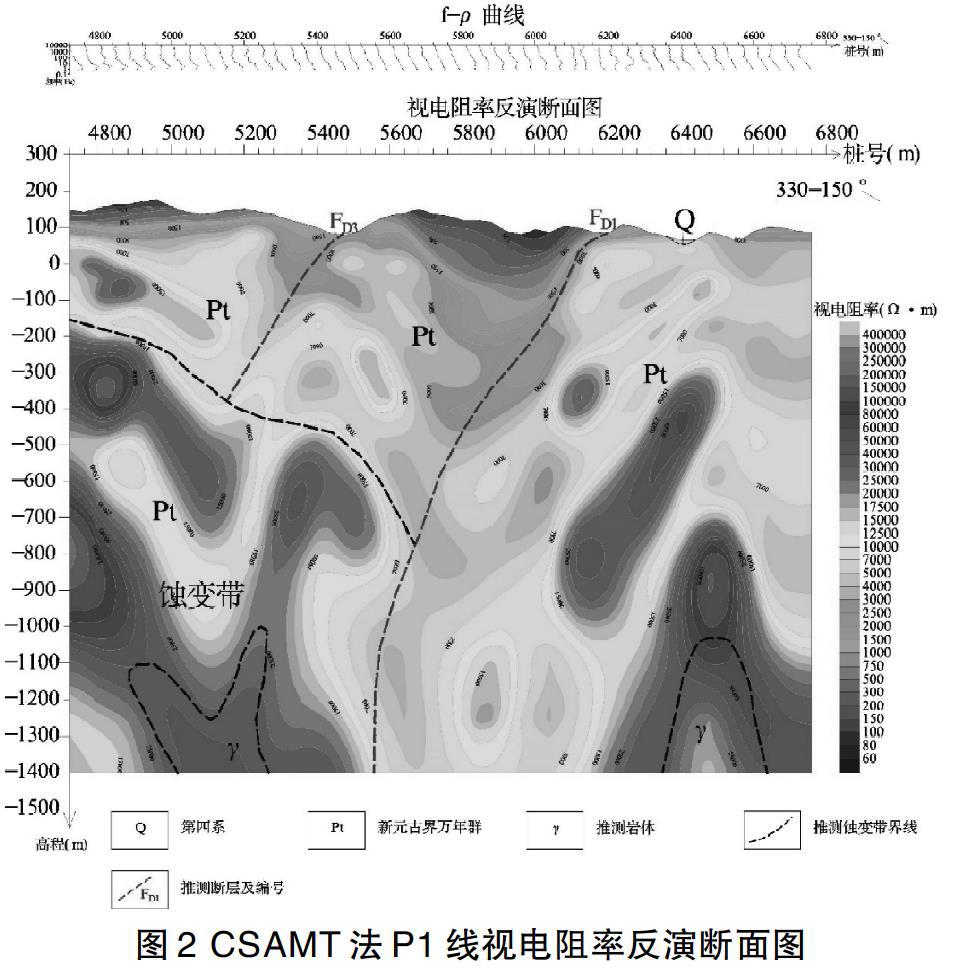

3.1 CSAMT法P1线初步成果推断

P1线剖面长2km,测线方位330°-150°,点距40m。上图频率-视电阻率(f-ρ)曲线以三层A型或四层AK型曲线类型为主。其中桩号5160-5360段曲线类型与相邻曲线中频段视电阻率差异明显,呈KH型曲线异常特征,且低阻层向北西端中低频段延伸,经分析认为存在一个向北西倾向的低阻异常带(体);5800-6400段曲线类型由A型过渡至AK型后又渐变为H型至6400后回归呈A型曲线特征,表明该段地质结构变化较大,经视电阻率量值对比发现桩号6080-6200段较低,认为存在一个向北西深部延伸的相对低阻异常带(体)。下图为卡尼亚视电阻率二维反演断面图,纵向视电阻率异常呈浅部相对低阻、中深部相对高阻特征,结合电性测定结果与地质资料认为,中浅部(高程-100--700m以浅)相对低阻区(视电阻率<10000Ω·m)岩性以新元古界千枚岩、变质粉砂岩为主,中深部(高程-100以深)相对高阻区(视电阻率>10000Ω·m)岩性仍以新元古界千枚岩、变质粉砂岩,但因岩浆岩活动硅化蚀变作用导致视电阻率量值升高呈相对高阻异常特征,且推断深部存在相对高阻异常形态不规则的隐伏岩体,初步分析岩体分布与高程-1100m以深。横向电阻率量值呈两边高中间低异常分布特征,且中部桩号5400、6200存在两处相对低阻异常条带呈倾向北西形态特征,经分析认为属断裂构造破碎带反映,编号FD3、FD1,倾角50-70°(图2)。

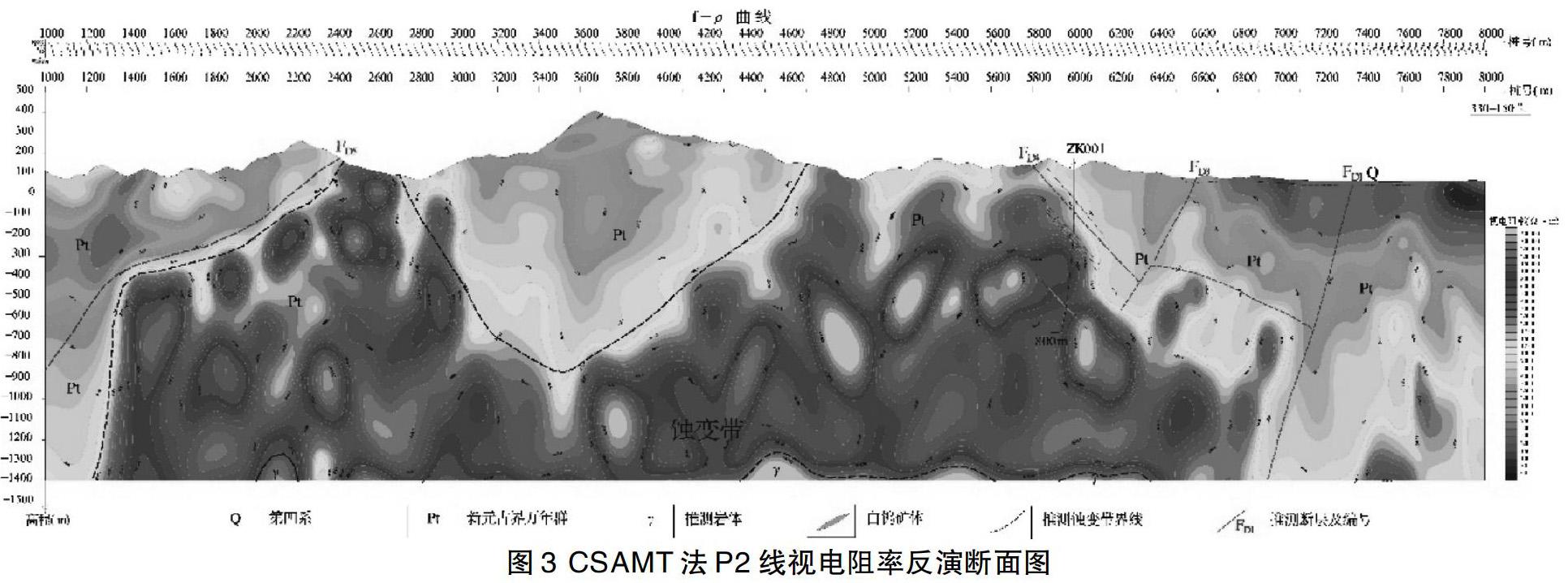

3.2 CSAMT法P2线初步成果推断

P2线剖面长7km,与P1线平行,横向电阻率呈波状起伏,连续性较好,形成相对高低阻量值分明的电阻率异常区,纵向电阻率异常中上部相对低阻区岩性以新元古界千枚岩、变质粉砂岩为主,中深部相对高阻异常区岩性仍以新元古界千枚岩、变质粉砂岩,而钻孔ZK001内热液蚀变较强,范围较广,多为硅化、绿泥石化、碳酸盐化,且剖面中相对异常高阻地段视电阻率达到50000-250000Ω?m,推测其高阻异常特征为热液蚀变、岩石中硅化强烈所导致,以此推断其深部存在隐伏岩体。且存在两处视电阻率量值相对高低阻分界面,即桩号2400、地表-桩号1200、-1400相对高低阻分界面推断为断裂带,倾向北西,倾角>40°;桩号6200、高程-650m-桩号6600、地表与桩号6800、高程-1400m-桩号7200、地表存在两条近似平行的相对低阻异常条带,经分析推断为断裂破碎带FD3、FD1,倾向北西,倾角<70°,根据异常形态可推断且均为正断层,桩号5800至南东深部一线存在一条高低阻接触梯级带,综合ZK001揭露认为存在断裂破碎带编号FD3,倾向南东,倾角>60°(图3)。

3.3 CSAMT法P3线初步成果推断

图4为P3线视电阻率反演断面图,对比P1、P2线(桩号6000-8000段)视电阻率反演断面成果图可知,其异常特征与P1、P2线相似,故不再赘述。

4 结论[1]

(1)电性结构:区内出露地层以新元古界变质粉砂岩和千枚状粉砂岩夹灰绿色千枚岩为主,二者存在较明显的视电阻率差异,即根據电性测量结果,中深部硅化(热液)蚀变变质粉砂岩呈相对高阻异常特征,千枚状粉砂岩夹灰绿色千枚岩呈相对低阻异常特征,且千枚状粉砂岩夹灰绿色千枚岩主要分布于浅部,且从成矿有利条件角度分析,长源坞存在一处正磁异常,其分布可能与断裂构造容矿含铁磁性矿物有关。

(2)断裂发育:断裂带FD1分布特征与出露于汪村至港塘至长源坞北西侧附近的断裂构造F1具有较好的相关性,认为属同一断裂;FD3与断裂构造F3具有较好的相关性,认为属同一断裂。

(3)综合分析成矿有利区段主要构造断裂带F1容矿空间(见图2-图4):即P1线桩号5800-6100,高程-200--500m为有利成矿部位Ⅰ;P2线桩号6200-6500,高程-300--700m为成矿有利部位Ⅱ;P3线桩号6300-6600,高程-300--600m为成矿有利部位Ⅲ。

参考文献

[1] 汤井田,何继善可控源音频大地电磁法及其应用[M].长沙:中南大学出版社,2005.

[2] 黄力军,刘瑞德,陆桂福,等.电法在寻找隐伏金属矿方面的定位预测作用[J].物探与化探,2004,28(1):49-52.

[3] 张文权,等.CSAMT法在青海省虎头崖多金属矿勘查中的应用[J].地质找矿丛论,2011(4):453-457.

[4] 黄力军,张威,刘瑞德.可控源音频大地电磁测深法寻找隐伏金属矿的作用[J].物探化探计算技术,2007(S1):55-59.

[5] 何细荣,陈国华,刘建光,等.江西景德镇朱溪地区铜钨多金属矿找矿方向[J].中国钨业,2011,26(1):9-14.

收稿日期:2019-11-20

作者简介:杨燕(1983—),女,陕西咸阳人,本科,工程师,主要从事物化探地质工作。