安氏Ⅱ类1分类错( )正畸治疗前后前牙区牙槽骨高度改变的CBCT研究

2019-05-22翟丽洁杜秀丽陈丽华

翟丽洁,杜秀丽,陈丽华

(厦门市仙岳医院口腔科,福建 厦门,361012)

现代研究认为,理想的牙槽骨对于正畸治疗效果具有重要意义,并且已经成为正畸治疗长期稳定的主要影响因素。从当前临床治疗经验可以发现,安氏Ⅱ类1分类错是常见的疾病,发病后患者临床表现多为深覆盖、上切牙唇倾等,不仅影响了患者的美观,且在治疗过程中会面临更大的骨开裂、唇侧骨开窗的风险[1],所以针对这一问题,需要深入了解安氏Ⅱ类1分类错患者正畸治疗前后的牙区牙槽骨高度变化情况,为未来全面提高临床治疗效果奠定基础。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院于2017年1月-2018年1月间收治的73例完成安氏Ⅱ类1分类错k畸形治疗的患者,随机将其分为观察组、对照组,其中观察组患者37例,包括男21例,女16例,平均年龄(15.4±2.6)岁。对照组患者36例,包括男22例,女14例,平均年龄(15.9±2.3)岁。本次研究中,两组患者在一般资料上的数据差异不显著,且满足以下标准:(1)满足安氏Ⅱ类1分类错分别标准,ANB>5°;(2)无正畸治疗史。排除依从性不良、或并发其他病症患者。

1.2 方 法

1.2.1治疗方法在本次研究中,两组患者均由相同组医师完成治疗,确保手术治疗水平相同。其中观察组患者接受隐形矫治治疗,治疗期间通过Invisalign隐形矫正器完成治疗,在患者首次佩戴时,通过健康宣教的方法深化患者的认识,确保患者可以遵医嘱佩戴矫正器,确保患者佩戴矫正器的时间超过20h/d,并定式更换矫正器,及时复诊。对照组患者接受固定矫治治疗,通过直丝弓固定矫治方法,粘结金属直丝弓托槽对患者口腔部位进行固定,其余健康宣教方法等与对照组相同。

1.2.2研究方法(1)获得CBCT图像。通过CBCT,对患者治疗前后的牙槽骨位置进行扫描,获得不同期间患者各项数据参数情况。扫面过程中,保证扫描的视野为12cm×8cm,电流为6mA,曝光时间20s,管电压90,分辨率1.5LP/mm。扫描结束后,将获得的结果采用Dicom格式输出,方便后期研究、保存。

(2)测量平面。在本次研究中,选择患者最大唇腭截面作为测量平面,主要实施流程为:在将水平切面调节至牙根横截面最大水平之后,直接将矢状面向横截面经过唇腭截面的最凸点位置;之后于矢状切面位置调整冠状向截面,保证截面可以完整的通过根尖与牙尖位置;同时于冠状切面位置调整矢状向截面,同样确保矢状向截面可以通过根尖、牙尖。此时或获得的牙矢状截面,就是索要测量的唇腭截面。

在确定唇腭截面之后,详细测量患者的平面数据变化情况,并在测量1个月之后进行第二次复测,根据两次测量结果的平均值为最终结果。

1.3 统计学处理

采用SPSS 22.0软件对本次研究的数据进行处理,使用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

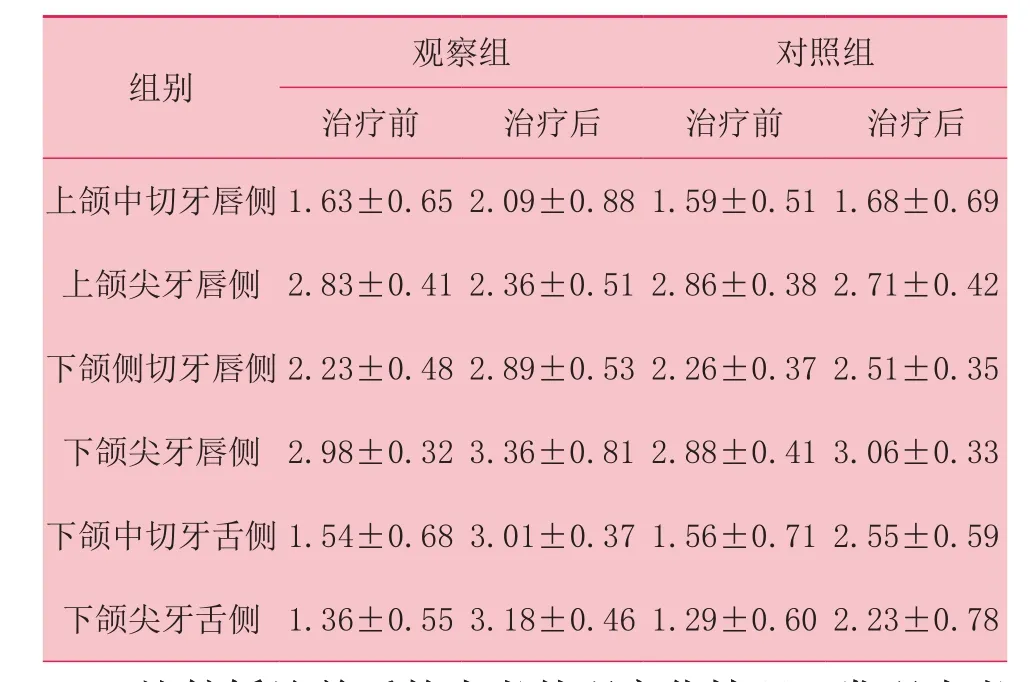

结果显示,两组患者在接受不同的治疗干预后,所取得的治疗效果存在明显的数据差异(P<0.05),相关资料见表1。

表 1 治疗前后牙区牙槽骨高度改变

比较矫治前后的患者外观变化情况,发现患者下颌体长度与SNB角也明显增加(P<0.05);且软组织测量项目结果显示,观察组患者在镜柜隐形矫正后,其下唇凸度增加,颏沟深度和颏突度明显减少(P>0.05),相关资料见表2。

表 2 矫正结果资料表

3 讨 论

根据目前口腔临床的治疗经验,基于CBCT的口腔治疗越来越常见,医师在CBCT技术的支持下完成颌骨的三维重建[2],能够详细了解患者疾病治疗前后的牙槽改变情况,并对其临床治疗质量作出有效评估,才能更详细的掌握患者疾病发展情况,并对正畸效果进行评价[3]。有学者在相关问题的研究中,采用CBCT的方法,对各类牙科疾病患者进行了长时间的跟踪观察,结果显示患者的压槽高度平均以0.07mm/年的速度下降,证明该方法具有理想的应用价值[4]。

根据现代生物学机制研究结果可知,当人体上前牙内收时,唇侧为牵张力侧,表现为骨增生等;而腭侧作为压迫侧,会表现出骨吸收的特征[5]。同时颌骨矢状切面位置可以发现上颌牙槽呈现出颈1/3小、根1/3大三角的特征[6]。在这种特殊的生理结构下,随着人体牙齿内收上颌前牙唇侧牙槽骨高度降低较少,而上颌腭侧降低较多[7]。从我院研究结果可知,无论是隐形矫治还是固定乔治的方法,都会导致牙齿在不同方向呈现出不同程度的移动。因此在对安氏Ⅱ类1分类错k患者,在干预阶段通过隐形矫治的方法,其主要目的是对上下前牙的位置进行校正医师通过选择弓丝转矩等方法,对上前牙实现整体移动,有助于避免牙齿缺损问题的发生[8]。

在当前牙科疾病临床治疗期间,牙区牙槽骨的形态被认为是影响疾病治疗的关键因素,有学者在CBCT研究中,发现安氏Ⅱ类1分类错k患者的骨缺损情况后,骨缺损现象普遍存在与正畸治疗正相关[9];并且也有学者针对这一问题展开了研究,发现安氏Ⅱ类1分类错患者在切牙区出现骨开窗、骨开裂的发生率达到75.38%、86.15%[10]。由此可见,在当前临床治疗中,牙区牙槽骨的状态会影响治疗效果,若不能采取科学有效的应对干预方法,不仅会引发并发症,还会对患者的美观性以及治疗效果产生影响[11]。而出现这一现象的原因主要为:牙齿的移动受牙槽骨影响,例如患者的根尖至舌侧皮质骨距离较近,会导致患者牙支持组织功能丧失[12]。因此在临床干预阶段,正畸治疗医师若不掌握患者牙槽骨的形态,有可能引发医源性损害。同时在正畸治疗期间,患者牙齿部位的移动是依靠牙槽骨的改建实现的,受人体骨骼等因素的限制,这种改建方法会受到诸多因素的制约[13]。隐形矫治作为一种新型口腔正畸治疗方法,在临床治疗阶段,可以充分考虑每一位患者的口腔环境,在矫治前,就对矫治效果做出整体把控,所以能够取得更理想的治疗效果。

从本次研究结果来看,两组患者在经过不同的治疗干预后,其上前牙区牙槽骨的高度降低情况存在数据差异,根据表1的相关数据可知,观察组患者在接受隐形矫治治疗后,其上颌中切牙唇侧、上颌尖牙唇侧、下颌侧切牙唇侧、下颌尖牙唇侧、下颌中切牙舌侧、下颌尖牙舌侧等数据改善情况明显优于对照组,P<0.05。

结合相关学者的研究结果可以发现,本次研究与部分学者的研究结果相同,认为在对安氏Ⅱ类1分类错k实施正畸治疗后,可以有效改善患者前牙区牙槽骨高度情况,保证了治疗效果,证明本次研究结果科学、有效[14]。也有学者在研究中,认为在临床干预中可以采用拔牙等方法,但是本文认为拔牙等干预方法会对患者本身的美观性以及生活质量产生影响,且难以在短时间内影响牙槽骨的改建速度,因此使用矫治的方法可以取得更理想效果[15]。

综上所述,在安氏Ⅱ类1分类错k患者正畸治疗前后,患者的前牙区牙槽高度下降,其中隐形矫治的整体临床效果要优于固定矫治方法,证明在未来临床治疗阶段需要进一步推广隐形矫治方法。