基于海绵城市理念的河道生态系统构建方法初探

2019-05-21毛倩倩邱小杰杨蔚为

毛倩倩,邱小杰,杨蔚为

(上海市水利工程设计研究院有限公司,上海 20006)

随着城市的高速化发展,农业、工业和人类活动对河道生态系统的破坏日益严重,大量的农业面源污染、工业废水和生活污水等直接排入河道中,导致水质恶化,河道生态环境严重污染。传统的河道整治工程,大量填埋自然河道两侧的沟塘,裁弯取直,使河道渠化严重,无滞洪区,大大减少了河道调蓄能力,容易引起城市内涝;钢筋混凝土、浆砌块石等硬质护岸和硬化的河道下垫面,阻隔了水陆物质和能量交换,破坏了生物多样性,削弱了河道生态的自然修复功能。经济的飞速发展使得人类居住的城镇范围迅速扩大,土地资源的占用使得河道沿线的自然林地、湿地遭到了大范围破坏,对植被缓冲带的生物群体带来很大负面影响。从河道水体到滨水区到陆域带,河道原有自然生态系统的各个生态过程被割裂,生境破碎化,河道生态系统服务功能严重下降。因此,河道生态系统构建成为河道治理及城市生态建设的发展方向。

1 海绵城市理念

海绵城市(sponge city)是指城市像“海绵”一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,是一种雨洪管理理念。我国住建部于2014年发布了建城函[2014]275号《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建(试行)》。

近年来,海绵城市也逐渐应用于河道生态系统建设中,通过加强城市规划管理,充分发挥水系、绿地林带和道路等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,缓解城市内涝与水资源短缺两者的矛盾,贯彻“建设自然积存、自然渗透、自然净化”的理念,构建健康的河道生态系统,提升地块的景观和价值。

2 基于海绵城市理念的河道生态系统构建

河道生态系统构建就可以利用海绵城市理念的方式,把沿河径流、低洼地以及水塘规划到建设范围内,并归入整个净化系统以及雨洪调蓄中,打造分级雨洪净化湿地,既可以有效缓解城市内涝,还可以提高河道景观性。采用透水型生态护岸,让地表径流及雨水可以进入植被缓冲带净化后排放。落实海绵城市的“自然积存、自然渗透、自然净化”的生态优先原则,采用“渗、滞、蓄、净、用、排”措施高效地运用雨水。

2.1 河道海绵城市建设的原则

河道海绵城市建设的重点是对城镇径流污染的治理与河湖水质和生态功能的提升,应符合以下原则:

(1)建设范围为河道两侧陆域控制线范围内,包括河道蓝线范围和陆域控制带。

(2)建设治理的对象包含排入河道的雨水及地表径流污染、河湖生境和滨岸绿化带等。

(3)雨水等地表径流漫流排放时,宜通过节流调蓄或沉淀、净化后再排入水体。

(4)滨岸绿化带宜设计为具有生态服务功能的植被缓冲带,具有缓冲、拦截、吸附、水土保持等作用。

(5)通过增强水体的连通性、流动性和生态性,恢复健康良性的水生态系统,提高水体的净化功能,提升水质。

2.2 构建方法

河道生态系统由河道水体、河岸带两部分组成,河道水体生态系统为水生动植物提供栖息场所;河岸带生态系统是陆地生态系统和河流生态系统进行物质、能量、信息交换的过渡地带。河道生态系统的四维结构,可概括由河道水体及河岸边高地组成的河道横向结构、由河道上游至下游组成的纵向结构,由河道内地表水至地下水进行物质交换和能量流动的垂直结构,河道生态系统的结构和功能呈现不同变化的时间结构。

因此,在河道生态系统构建过程中,应侧重以下几个方面的设计。

(1)河道平面形态

河道平面线型应考虑河道的蜿蜒特性,在满足相关规划情况下,宜依据现有河势走向,把沿河低洼地以及水塘保留,恢复河道的自然弯曲形态,为滨水带的动植物提供栖息空间。沿河设置一些调蓄和净化等功能区,并布置在径流和雨水排放口附近。在植被缓冲带布置功能设施时,如防汛道路、慢道、亲水平台等,要结合海绵城市建设要求,使水体在场地内连通。同时,河道海绵城市建设应保证河道行洪排涝、引调水和通航等基本水利功能不受影响。

(2)河道横向结构

生态型河道的横向结构一般包含河道、河岸带和陆域植被缓冲带。河道主要是河道水体、河床内的水生植物和底栖动物及其生境组成;河岸带主要包含生态护岸、岸边的动植物及其环境,可以防止河岸冲刷,起到水土保持的作用,同时透水型护岸使河水与土壤相互渗透,增强河道水陆能量及物质交换;陆域植被缓冲带主要为岸顶开阔植被地区,为动植物提供生长空间,构成完整的生态系统。良好的横向空间结构能够实现稳定边坡、拦截面源污染、保护生物多样性、提高土地利用价值等多种功能。

(3)河道竖向结构

应解析河道整治所在地及周边地块规划,针对不同地块性质,按照海绵城市建设要求进行径流分析。雨水及地表径流通过总管收集后,先引入植被缓冲带,通过净化后排入水体。在满足规划断面基础上,结合河道生境构建要求,开展河道竖向设计,包括坡比、平台要素、岛屿、深潭浅滩等多样化的断面样式。构建完整的生态系统,从水体到陆域形成以沉水、浮叶、挺水和陆生植物一体的植被缓冲带,为底栖动物、水生动物提供生存场所,构建健康生态型河流。

3 应用实例

3.1 工程概况

上海临港新城位于东海之滨、上海东南长江口和杭州湾交汇处。2016年3月,上海市成为第二批14家海绵城市试点城市之一,其中,临港新城作为上海市海绵城市试点区域,着力打造海绵城市3年行动。

临港主城区以滴水湖为中心,目前已形成一湖七射四涟的河网结构,本次研究的河道绿丽港,是位于绿丽港春涟(内涟)与夏涟(中涟)之间的河段,规划河口宽45m,陆域控制带两侧各30m。根据《临港主城区水利专业规划》,主城区规划预降水位2.2m,河网正常水位控制2.5~2.7m,除涝最高控制水位3.3m,按照相关规划,堤顶设防高程取3.8m。

绿丽港现状为渠化河道,浆砌块石硬质护岸,阻隔了水陆能量及物质交换,水生态系统不健全,自净能力不强,无法自我消纳排入河道的污染负荷,不能有效维持或改善水质。

3.2 绿丽港生态系统构建

按照海绵城市的理念,结合海绵城市建设及生态河道建设的技术要求,在保障排涝安全的基础上,从河道生态系统结构分析着手,对现状护岸进行生态化改造、在河道两侧新建滨水缓冲带、雨水生态化处理区,打通陆域水体生态通道,恢复不同种群的水生动植物,构建更为健康的生态系统。

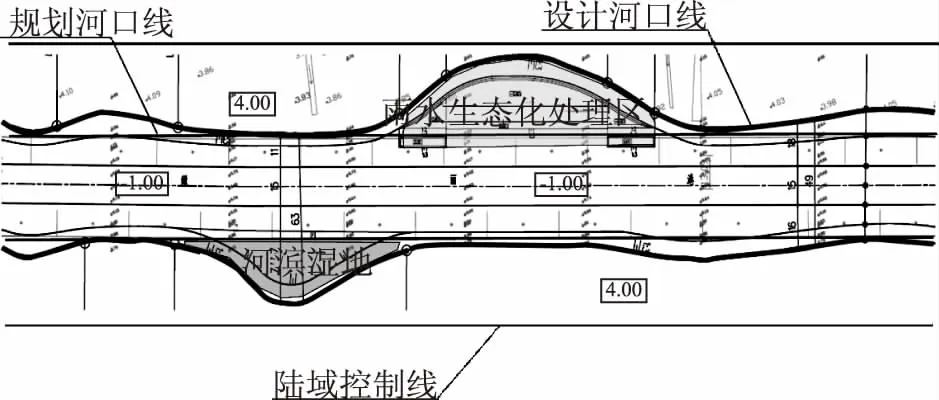

3.2.1河道平面布置

本次河道平面线型设计在规划河口线的基础上,对河道岸线进行重新布置,以营造出自然蜿蜒的河道形态,且设计河口宽不小于规划河口宽。另外,考虑海绵城市建设要求,为提高河道的自然生态性,满足景观视觉效果,在河道部分岸段布置滨河湿地等植被缓冲带;为过滤和净化雨水,布置若干雨水生态化处理区,结合沿线雨水排放口情况,在高程较低的雨水排放口处布置水下过滤墙处理段,并在雨水排放口上下游两侧布置拦截净化平台。河道平面布置如图1所示。

图1 河道平面布置示意图

3.2.2滨水缓冲带设计

(1)河滨湿地岸段

拆除原有浆砌块石挡墙墙身,保留原基础,将墙后2.5~25.18m范围内开挖形成湿地,根据不同水深,种植沉水植物和挺水植物,湿地底高程为2.0m,并采用缓坡与堤顶相接,形成具有一定宽度的植被缓冲带。

(2)雨水生态化处理区岸段

本工程入河排放口主要为道路雨水排放口。将各雨水排放口的初期雨水,汇入总管中,在总管下游设置雨水生态化处理区对排水进行进一步净化。

为过滤和净化雨水,结合沿线雨水排放口情况,对于雨水口高程较低的出口岸段,设置总管排口。拆除该段原有浆砌块石挡墙墙身,在原挡墙基础上布置箱型块体,内部填充块石和基质,上部种植挺水植物,形成一道拦截过滤带。在现状墙后开挖出雨水过滤塘,并设置透水性过滤墙、护坡和护底。

3.2.3生态化护岸材料

生态护岸可以使河水与土壤相互渗透,增强河道自净能力,使水陆之间的物质流及能量流得到了加强,提高了河道生境多样性,为多样化生物的恢复提供良好的生境条件,并且具有一定自然景观效果。本次研究的河道主要采用了生态砌块和生态石笼。

生态砌块具有较好地透水性和结构稳定性;生态石笼为笼状结构内使用石料填充。它们都有孔隙,利于水与物质交换;可以挂生物膜,具有一定的净化作用;多孔结构可以提供生境通道,利于小型水生生物繁衍。

3.2.4生物多样性的构建

构建健康水生态系统,首先要构建较为完整的水生植物系统及滨湖的湿生及陆生乔灌草系统,形成一个完整有序、自然过渡的河道植被系统,沟通陆域及水域的物质流、能量流。

(1)水生植物的配置

在一定程度上,超高深度取决于种植水生植物的种类。在水深0.2~0.5m处,种植挺水植物,起到净化水质、护坡防冲刷的作用,根据植株的种类及特点进行配置,由岸边向河内形成梯次,以形成良好的景观效果。可选择水生美人蕉、梭鱼草、菖蒲等,以提高河道生物多样性。在水深0.5~1.5m处,种植沉水植物,起到净化水质,吸附水中的氨、氮,可选择金鱼藻、苦草、眼子菜等。

(2)底栖动物的配置

河道水体中因地制宜地投放适量的水生动物,以螺、蚌等迁移较慢的底栖动物为主。即能有效去除水体中富余营养物质,又能通过水生动物摄食藻类来促使水变清。利用食物链关系进行有效的回收和利用资源,取得生态效果。

(3)岸坡的绿化

斜坡段的植物选择应考虑边坡的稳定性和抗冲刷性,满足行洪的要求,可以考虑草皮,草皮中间间种灌木丛。草皮护坡以喜光、根系较为发达、生长迅速的百慕大草坪为主,起到水土保持的效果。灌木选择景观效果较好的洒金桃叶珊瑚、红花继木、海桐等间植。岸顶陆域范围内,可以增加植物种类,选择乔木、灌木和草本组团栽种,构建较宽的植被缓冲带。

4 结语

(1)本文探讨了在海绵城市理念下,从河道平面形态、河道横向结构及河道竖向结构着手,构建较为完整的水生植物系统,滨湖的湿生及陆生乔灌草系统,道路绿地等的雨水蓄滞、净化和排放系统的方法,有助于恢复自然河道生态系统的服务功能。

(2)本文针对河道生态系统构建方法进行了初步研究,并加以实际应用。对于采用何种评价方式和评价指标,还需在未来进一步探索研究。

(3)目前,海绵城市理念在河湖治理方面的研究和应用较少,但河道生态治理与城市海绵城市建设的结合,具有显著的经济效益、社会效益及生态环境效益,因此该方向的研究有着十分重要的意义,并具有一定的参考价值。