黑龙江省大豆生长季干旱时空格局

2019-05-17朱海霞李秀芬赵慧颖于瑛楠王晾晾姜丽霞

朱海霞,李秀芬,赵慧颖,于瑛楠,王晾晾,姜丽霞

(1.中国气象局东北地区生态气象创新开放实验室,黑龙江 哈尔滨 150030;2.黑龙江省气象院士工作站,黑龙江 哈尔滨 150030;(3.黑龙江省气象科学研究所,黑龙江 哈尔滨 150030)

黑龙江省是我国重要的大豆产区,是非转基因大豆种植的净土,黑龙江省大豆产业的健康发展对我国大豆产业发展具有举足轻重的作用。黑龙江省地处东北亚,受东亚大陆季风气候的控制,春季降水量小[1],夏季降水时空分布不均,降水的年际变动较大,易导致干旱的发生,若年代际与年际变化的少雨期同时出现易导致特大干旱的发生[2]。黑龙江省春季干旱频繁[3]已是不争的事实,春夏连旱高发,加之黑龙江省属典型的旱作雨养农业区,干旱现已成为威胁旱作农业安全生产的主要农业气象灾害之一[4]。大豆属于喜湿作物,生长季需水量较多,是豆类作物中对缺水最敏感的作物之一[5-6],其生长季里任何阶段的干旱对产量都将产生不同程度的影响。大豆播种期干旱易导致种子萌发迟缓[7],苗期干旱则有利于根系的发育[8],分枝期干旱易造成大豆植株矮小,初花期和鼓粒期干旱则造成叶面积小,根系生长受阻,根系活力降低,并导致叶绿素含量和比重的下降[9],而严重的干旱将导致大豆花数、荚数和粒数的减少[10],最终表现为产量的下降。据《中国气象灾害大典》记载,东北大豆生产多受春旱制约,更有成灾严重的季节性连旱发生,造成不同程度的减产[11-12]。

关于作物干旱的研究多集中于卫星遥感的干旱监测评估[13-14]和干旱区划[15-16]等方面,研究方法多集中于降水量指标[17-18]和作物旱情指标[19]。利用监测土壤湿度的方法来评价黑龙江省农业干旱的研究也较多[20-23],但由于监测土壤湿度方法主要为人工取土及烘干法,费时、费力,且成本高,无法做到对干旱的逐日监测和评估,因此在研究作物干旱方面比较受限。

连续无有效降水日数(continuous days without available precipitation)多用于分析时段降水的特征[24-25],因连续的无降水会导致干旱的发生[24],故该方法可以用来表征干旱[26]。基于连续无有效降水日数指标分析干旱在时间尺度上更精细,现已成为表征干旱最常用的指标之一[27-28],并在使用上不断改进,在湖南、贵州等地被确定为地方标准[29-30]。黄晚华等[31-32]采用连续无有效降水日数分析研究了我国南方作物干旱特征,指出该指标综合了降水量和降水日数双重因素,可间接反映农田降水的收支情况及土壤水分盈亏,分析结果与实际干旱情况吻合性较好,可以用于作物干旱评估等研究。

针对黑龙江省大豆安全生产面临的干旱问题,采用连续无有效降水日数分析和评价大豆生长季的干旱时空特征和年际变化特征,并考虑东北大豆生育特点,调整计算过程中的部分参数,研究黑龙江省大豆生长季不同发育阶段的逐日干旱动态,提高干旱诊断和评估的准确性,为不同区域作物布局以及大豆不同生长阶段的防旱避灾提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

降水资料采用黑龙江省气象局1971-2016年80个气象观测站4月1日-10月10日逐日降水量观测数据。

1.2 连续无有效降水日数计算

连续无有效降水日数是表征农田水分补给状况的重要指标之一,为作物生长季内降水量小于有效降水临界值的持续天数,以日数(d)表示。连续无有效降水日数计算详见文献[21],结合黑龙江省大豆种植和生育特点等实际情况,对公式中关于解除大豆干旱过程的临界值设定为25 mm。

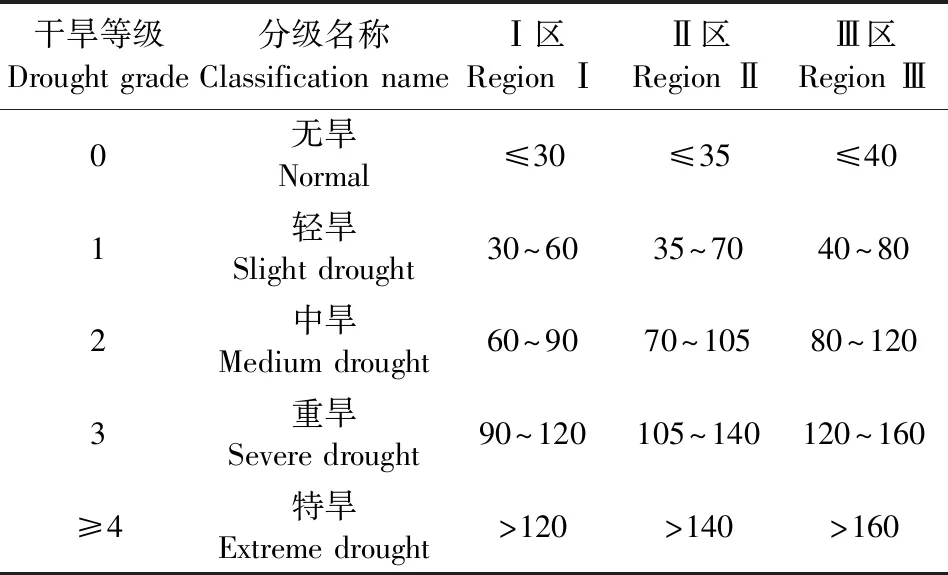

1.3 干旱强度分级

结合参考文献[31],定义干旱指数(I):

I=Dnp/G

(1)

式中,Dnp由文献[31]计算可得,为作物生育期内多次干旱过程累积连续无有效降水日数的累积值,简称干旱持续天数;I为干旱指数,取值为1、2、3、4,分别表示轻旱、中旱、重旱、特旱;G为干旱等级划分的天数(d),根据黑龙江省干旱的实际特点,保水抗旱条件,地形地貌对干旱强度的等级影响,河谷、平原区G=40 d,丘陵、山间盆地区G=35 d,高原、山地区G=30 d。为方便计算,以海拔简化处理:海拔<100 m为河谷、平原区,记为Ⅰ区;海拔100~300 m为丘陵、山间盆地区,记为Ⅱ区;海拔≥300 m为高原、山地,记为Ⅲ区。具体干旱指数和干旱持续天数等级划分见表1。

表1 累积干旱持续天数分级/d

1.4 连续无有效降水日数评价分析

每年4-9月是黑龙江省大豆播种、出苗及生殖生长的主要阶段,将4-9月定义为大豆的生长季;根据上述方法分别计算黑龙江省80个气象站点历年大豆生长季基于连续无有效降水日数指标的干旱指数,并分别统计不同等级的干旱发生年次频率(简称干旱频率),表示干旱发生频繁程度;统计多年平均干旱持续天数,表示干旱强度;用区域干旱站次比反映干旱范围。

连续无有效降水日数指标可以逐日评估干旱的持续状态和动态变化,较准确地记录干旱发生时段。为准确表征黑龙江省大豆生长季不同时期干旱发生频率的差异,考虑每次干旱过程开始一周内的无降水日对大豆未造成明显的影响,因此在统计1971-2016年历年4月11-9月30日干旱过程中每日发生干旱过程年次数与统计资料年数之比时,将每次干旱过程的开始7 d计为无旱状态,逐日评估46 a间大豆生长季干旱频次。

1.5 制图平台

气候倾向率为每10 a的线性方程斜率,其物理意义表示随着时间的增加,某气候要素升高或下降的速率[33],利用ArcGIS绘制干旱强度、干旱强度的气候倾向率与各等级干旱程度频率的空间分布图。基于Office 2010制作46 a中大豆生长季干旱范围,80个气象站的平均干旱强度及逐日干旱频率动态变化趋势图。

2 结果与分析

黑龙江省现分为13个市级地区,其中齐齐哈尔、绥化、大庆和哈尔滨属松嫩平原;鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河和鸡西属三江平原;大兴安岭、黑河和伊春为大小兴安岭;松嫩平原、三江平原和黑河地区为黑龙江省主要农业种植区。

2.1 大豆生长季多年干旱强度的空间特征分析

利用公式计算黑龙江省大豆生长季1971-2016年共计46 a的4月初-10月10日的干旱频率,通过ArcGIS制图,得到基于连续无有效降水日数的大豆生长季内干旱强度的空间分布(图1a)和气候倾向率(图1b)。

黑龙江省大豆生长季,松嫩平原西部1971-2016年的平均干旱程度最强,大豆生长季干旱日数超过了80 d,其中松嫩平原西南部干旱日数超过了90 d,是黑龙江省干旱最严重的地域;农业种植区中部是全省干旱程度最低的区域,干旱日数为70 d以下;松嫩平原中部自北向南一带、黑河大部、三江平原、牡丹江大部干旱日数为70~80 d。

图1b所示,46 a中,松嫩平原大部、牡丹江地区大豆生长季干旱强度气候倾向率为负值,表明这些区域干旱强度总体呈减少趋势,尤其是牡丹江东南部干旱强度气候倾向率为-2.5 d·(10a)-1,有较强的减少趋势;三江平原大部、黑河地区和呼玛县干旱强度气候倾向率为正值,表明这些区域干旱强度总体呈增加趋势,其中三江平原东北角和黑河中部干旱强度气候倾向率>2.5 d·(10a)-1,有明显的增强趋势。

黑龙江省西北和东北部是大豆的主要种植地区,大部区域的干旱强度均在60 d以上,尤其松嫩平原西南部干旱强度超过了90 d,结合表1中无旱等级分级标准来分析,黑龙江省中东大部大豆平均每年约有20 d以上的生育时间处于干旱状态,西南部则约有近60 d的生育时间大豆处于干旱状态,气候倾向率表明大豆的主要种植区在46 a中干旱强度总体增加,进一步增加了大豆生长季遭遇干旱的风险。

图1 黑龙江省大豆生长季干旱强度(a)与其气候倾向率(b)的分布Fig.1 The spatial distribution of drought intensity(a)and climate tendency rate of drought intensity(b)during growing season of soybean in Heilongjiang Province

2.2 大豆生长季多年各等级干旱程度频率的空间特征分析

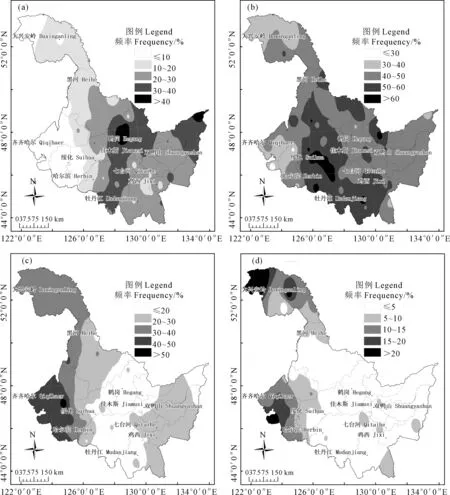

黑龙江省1971-2016年间,大豆生长季轻度干旱频率空间分布见图2a,松嫩平原西部轻度干旱频率最低,不足10%,哈尔滨东部-伊春-鹤岗西部一带及三江平原东北部轻度干旱频率高于30%,其他大部地区轻度干旱频率为10%~30%。

大豆生长季中度干旱频率空间分布见图2b,松嫩平原中东大部、牡丹江大部中度干旱频率较高,超过50%,其余大部地区中度干旱频率40%~50%,其中松嫩平原西南部中度干旱频率低于40%。

大豆生长季重度干旱频率空间分布见图2c,松嫩平原西部重度干旱频率较高,超过40%,外围由北向南的呼玛、讷河、依安至肇州一带重度干旱频率30%~40%,其它农业种植区重度干旱频率低于30%。

大豆生长季特旱频率空间分布见图2d,松嫩平原西南角个别地带特旱频率超过了15%,其中齐齐哈尔东南角特旱频率为25%以上,是黑龙江省特旱频率最高区域,其它农业种植区特旱频率低于15%,其中中东大部特旱频率低于5%。

综上所述,46 a中,黑龙江省大部分的农业种植区发生的中度干旱频率最高。而黑龙江省中部地区,即松嫩平原东部、伊春地区、三江平原的东北部和西北部轻度干旱频率发生较高,说明这些区域在大豆生长季遭遇干旱危害的可能性较低,是大豆生产比较安全的区域;但黑龙江省西部,尤其是松嫩平原西部重度干旱的频率明显高于其他区域,表明该地区大豆在生长季易遭遇严重的干旱。

2.3 大豆多年中度和重度以上干旱程度的空间特征分析

大豆属于深根系作物,适度的干旱对苗期生长较为有利,植株易于形成发达的根系,而中度以上干旱对大豆的生长发育会产生不利影响,重度以上干旱对大豆产生明显的危害。

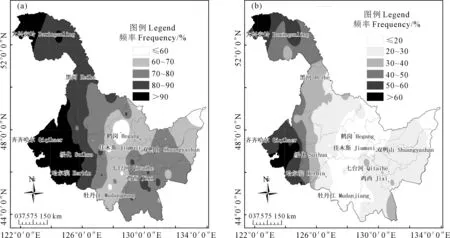

黑龙江省1971-2016年间,大豆生长季中度以上干旱频率空间分布见图3a,除个别地带,黑龙江省农业种植区中度以上干旱频率均超过了60%,其中松嫩平原西部中度以上干旱频率最高,超过90%,几乎表现为年年发生中度以上的干旱,对大豆的生长发育和形态建成产生影响;其外围区域中度以上干旱频率较高为80%~90%;松嫩平原东部、伊春大部、三江平原东北部和西北部中度干旱以上频率低于70%,其它农区的中度以上干旱频率为70%~80%。纵观黑龙江省,除伊春市和东北角等个别地区外,全区中度以上的干旱频率均在60%,46 a中约28 a为中度以上的干旱,而西南部约40余年均发生了中度以上干旱,所以干旱始终是威胁大豆安全生产的主要农业气象灾害。

大豆生长季重度以上干旱频率空间分布见图3b,除了黑龙江省中部一带重度以上干旱频率低于20%,中西大部重度以上干旱频率高于20%,其中松嫩平原西南部重度以上干旱频率超过50%,46 a中有一半的年份大豆会遭遇重度以上的干旱;其外围区域重度干旱以上频率为30%~50%,其它大部农区重度干旱以上频率低于30%。黑龙江省中部地区大豆在生长季遭遇重度以上干旱的危害明显小于松嫩平原西部,是大豆生产比较安全的区域。由表1可知,平原区重度以上的干旱程度为90~120 d,丘陵、山地区干旱程度更高,而大豆的生育期约120 d,若重度以上的干旱发生时期与大豆生育期吻合,大豆将遭遇干旱的深度影响,轻者造成植株矮小,严重的可造成叶片叶绿素含量明显降低,叶片萎蔫、枯黄,甚至会引起植株的死亡。干旱对大豆生产的影响最终体现在产量上,严重干旱将造成分枝数、株荚数、株粒数、百粒重、单株产量的明显降低[34]。

图2 黑龙江省大豆生长季轻度(a)、中度(b)、重度(c)和特旱(d)的频率分布Fig.2 The frequency distribution of slight(a),medium(b),severe(c)and extreme drought(d)during growing season of soybean in Heilongjiang Province

图3 黑龙江省大豆生长季中度以上干旱(a)和重度以上干旱(b)的频率分布Fig.3 The frequency distribution above medium(a)and severe drought(b)during growing season of soybean in Heilongjiang Province

2.4 大豆生长季多年中度和重度以上干旱范围的时间特征分析

图4为1971-2016年黑龙江省大豆生长季内干旱站次比,分别反映中度以上干旱范围(图4a)和重度以上干旱范围(图4b)的年际变化特征。图4a所示,全省80个气象观测站,除了1994年,其余年份大豆生长季内中度以上干旱站次比超过50%,有一半的观测点发生了中度以上的干旱。1976年、1977年、1979年、1982年、1986年、1989年、1996年、1997年、1999年、2001年、2004年、2007年大豆生长季内干旱站次比均超过90%,发生了全省性的、大范围的干旱。

图4b所示,全省80个气象观测站,1981年、1985年、1990年、1991年、1993年、2013年、2015年重度以上干旱站次比低于10%,干旱对大豆未产生较大影响,大豆生长发育良好;1973年、1975年、1977年、1986年、1992年、1995年、1996年、2008年和2010年大豆生长季内重度以上干旱站次比为30%~50%;而1976年、1979年、1982年、1989年、1999年、2001年、2004年、2007年大豆生长季内干旱站次比超过了50%,有一半的观测点发生了重度以上的干旱,尤其是2007年,重度以上干旱站次比高达77.5%,达到了46 a中之最,严重影响了大豆的生长发育。

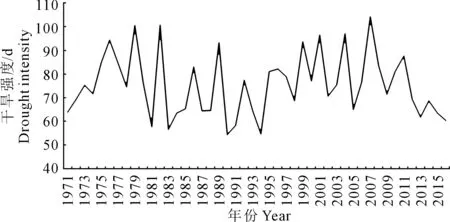

2.5 大豆生长季多年干旱程度的时间特征分析

图5为1971-2016年黑龙江省大豆生长季内80个气象站点平均的干旱强度的历年变化。除1981年、1983年、1990年、1991年、1994年大豆生长季内干旱强度少于60 d外,其余年份均超过了60 d,其中1976年、1979年、1982年、1989年、1999年、2001年、2004年、2007年干旱持续天数超过了90 d,表明大豆生长季4-9月的6个月中,有近3个月大豆处于干旱缺水状态,严重影响其生长发育和产量建成。

图4 大豆生长季发生中度以上(a)和重度以上(b)干旱的站次比Fig.4 Percent of weather station above medium(a)and severe drought(b)to eighty meteorological stations during growing season of soybean

图5 大豆生长季80个气象站平均干旱程度的多年变化Fig.5 Change of mean drought intensity on eighty meteorological stations during growing season of soybean

20世纪70年代、80年代、90年代、21世纪最初10年及2011-2016年5个时段中,以21世纪最初10年平均干旱强度为最强,以近6 a为最弱;5个时段中分别以1979年、1982年、1999年、2007年、2011年平均干旱强度为首,其80个气象站点平均干旱强度分别为101、101、94、104 d和88 d,并以2007年平均干旱强度为46 a中之首。由于大豆长时间处于干旱缺水状态,严重影响了大豆的生长发育和产量建成,大豆植株矮小,发育不良,旱情较重地区的部分地块大豆未封垅,且底部花荚脱落,造成大量减产[35]。

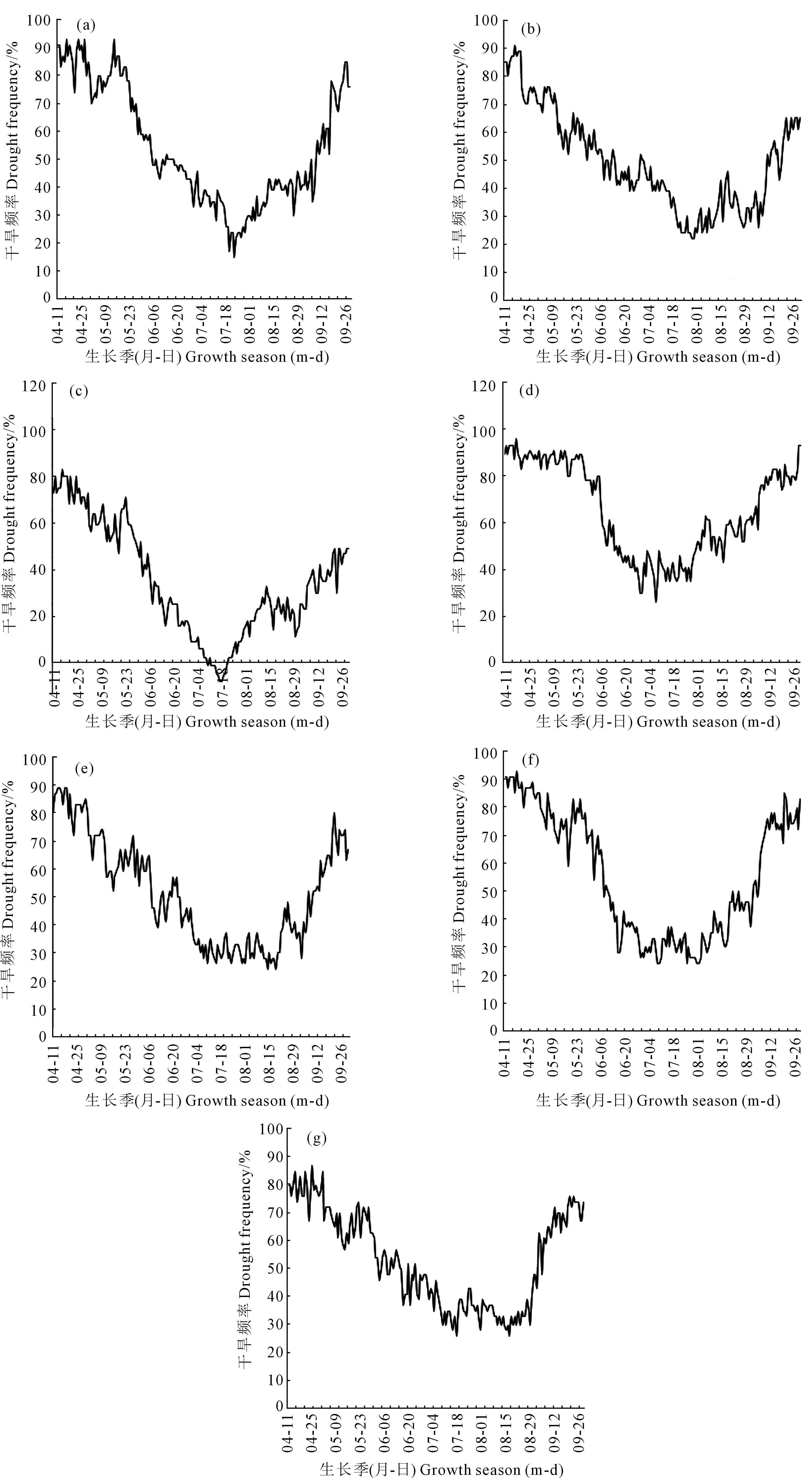

2.6 大豆生长季逐日干旱频率动态变化

连续无有效降水日数指标与其他干旱指标相比优势明显,该指标可以逐日评估干旱的持续状态和动态变化,较准确记录干旱发生时段。为表征大豆生长季不同时期干旱发生频率的差异,现分析1971-2016年4月11日-9月30日逐日干旱频率动态变化,具体计算过程参见文献[31]。

为了充分分析黑龙江省大豆生长季4-9月逐日干旱频率的时间变化和地理特征,将黑龙江省分为7个地理区域(图6),即:黑龙江西北部大豆种植的北界,呼玛(图6a)、黑龙江省北部嘉荫(图6b)、黑龙江省中部绥棱(图6c)、黑龙江省西南部泰来(6d)、黑龙江省南部双城(图6e)、黑龙江省北部偏东集贤(图6f)、黑龙江省东南部宁安(图6g),基本覆盖了黑龙江省大豆种植的主要产区,逐日分析大豆生长季4月11日-9月30日,即大豆从播种、出苗、三真叶、分枝、开花、鼓粒和成熟,共计173 d里逐日干旱频率的时间差异和地理差异。为方便分析,将逐日干旱频率在20%、35%、50%、65%和80%以上时段分别称为干旱较明显、明显、多发、高发和频发。

综合图6a~6g,黑龙江省大豆生长季基于连续无有效降水日数逐日干旱频率动态变化以“V”形为主要特征,干旱频率均表现为先波动下降,降至最低点,再波动上升。4月中旬初至5月末各地干旱频率多为频发或高发态势,但存在地域间差别。以呼玛和泰来为代表的西部地区,大豆播种和出苗期间,均呈较高的干旱频率,尤其是泰来,持续表现为频发态势;6月份各地干旱频率多以迅速下降为主要特征;7月份大部分区域干旱频率降至最低,以较明显态势为主,而中部的绥棱7月大部分时段干旱频率低于20%;8月份多地干旱频率呈小幅波动上升,多维持在30%~45%,而泰来8月份的干旱频率多为45%~60%;9月份多地干旱频率迅速攀升,并以高发态势为主。

大豆属于喜湿作物,生长季充足的降水有利于大豆营养阶段旺盛生长,同时能促进大豆的开花和结荚。黑龙江省历年来4月中旬至5月中旬,大豆自南向北开始播种,如图6所示,此阶段黑龙江省各地逐日干旱频率均处于频发或高发态势,影响大豆种子萌动和出苗,同时不利于培育壮苗,尤其是西南部地区多年持续的干旱频发,使当地不得不造墒播种,以保证大豆的顺利种植,致使种植成本增加,影响了大豆种植的积极性。6月份多为大豆苗期和三真叶期,是大豆根系形成的主要时期,适度的干旱有利于大豆形成发达的深根系,因此6月份各地逐日较高频率的干旱对大豆后期的健壮生长有一定的积极作用。7月份多为大豆的开花结荚期,是大豆需水最多的时期之一,也是用水关键期,严重的干旱将造成开花不利,甚至是落花落荚,影响产量建成。如图6所示,7月份全省各地逐日干旱频率降至大豆生育期中最低时段,能在一定程度上满足大豆的正常生长发育,但仍有一定的干旱发生,尤其是西南部,干旱频率仍为40%~45%,干旱态势明显,易造成大豆开花结荚不利,如2007年,大豆花荚期遭遇长时间的干旱,造成了产量的大幅下降。8月初主要是大豆结荚期,中后期为鼓粒期,此阶段各地逐日干旱频率多呈明显态势,对大豆的结荚和鼓粒产生了一定的威胁,尤其是大豆鼓粒阶段,西部地区干旱频率上升,易影响籽粒灌浆和乳熟。9月初多为黑龙江省中南部农区大豆的鼓粒期,9月中后期为大豆成熟的主要阶段,而9月初各地逐日干旱频率急剧攀升,不利于籽粒的灌浆,但中后期较高的干旱频率,有益于茎秆的脱水和籽粒的成熟,同时少水的天气对大豆脱粒和晾晒非常有利。

图6 黑龙江省西北部(a)、北部(b)、中部(c)、西南部(d)、南部(e)、东北部(f)和东南部(g)代表站大豆生长季逐日干旱频率动态变化Fig.6 Dynamic change of daily drought frequency in soybean growth season at typical stations such as the northwest(a),the north(b),the middle(c),the southwest(d),the south(e),the northeast(f)and the southeast(g)of Heilongjiang Province

3 结论与讨论

1)根据黑龙江省地理位置特点和大豆生育特性,将连续无有效降水日数指标进行适当的改进和完善,用于评估黑龙江省大豆生长季旱情,在此基础上分析了黑龙江省大豆生长季干旱格局。黑龙江省大豆生长季,松嫩平原西部46 a的平均干旱程度最强,其中松嫩平原西南部是干旱最严重的区域。从气候倾向率来看,三江平原东北角和黑河中部干旱强度有明显的增强趋势,而牡丹江东南部干旱强度有较强的减少趋势。

2)松嫩平原西部发生中度以上干旱频率最高,几乎表现为年年发生中度以上的干旱;松嫩平原西南部发生重度以上干旱频率超过50%,46 a中有一半的年份大豆会遭遇重度以上干旱;黑龙江省中部地区大豆在生长季遭遇重度以上干旱频率明显小于松嫩平原西部,是大豆生产比较安全的区域。从大豆安全种植的角度看,中部好于东部,东部总体好于西部,西部的北部好于南部。

3)1976年、1979年、1982年、1989年、1999年、2001年、2004年、2007年黑龙江省发生了大范围、程度重的干旱,其中2007年,黑龙江省80个气象站中约有62个气象站所在地发生了重度以上的干旱;20世纪70年代、80年代、90年代、21世纪最初10年及2011-2016年5个时段中,以21世纪最初10年干旱强度为最强,以近6年为最弱;其中2007年干旱强度为46 a中之首,平均干旱强度为104 d。研究表明[36]三江平原西部自2007年6月下旬开始出现干旱,并伴随着持续的高温少雨天气,大田土壤水分迅速蒸发,干旱程度不断加重,旱区逐渐向西部扩展,中小河流和小型水库陆续断流、干涸,松花江佳木斯段水位降至历史同期最低点,至8月7日,黑龙江省东西大部土壤干旱程度达到最重,农作物营养生长期提前结束。2007年干旱特点主要表现为农田受旱面积大,区域性和扩展性强,作物产量显著降低。降水持续偏少与持续的高温是导致2007年干旱发生的直接原因;大气环流形势异常则是导致此次气候异常事件的根本原因[37]。

4)作物的合理布局较为复杂,涉及土壤、气候、栽培及经济政策等方面,其中起决定作用的是气候条件。大豆属于喜水、喜凉作物,在大豆的水分临界期遭遇严重干旱会造成产量的明显下降;上述研究表明黑龙江省中东部及西北部干旱强度和中重度以上的干旱频率低于其它区域,大豆生产的安全系数较高,可以着重开展大豆的种植。因黑龙江省受东亚大陆季风气候的控制,作物生长季干旱时有发生,即使是上述地区开展大豆种植,也无法完全避免干旱对大豆的危害,但可以通过防灾减灾来降低干旱的不利影响。解决大豆生长季干旱的根本方式即是转变雨养农业的生产模式,兴修水利和喷灌设施。对于大豆播种期春旱的频发,应主要做好种子抗旱包衣及造墒播种等耕作措施,确保抓全苗;而大豆苗期可适度干旱,以蹲苗促壮为目的,利于大豆形成发达的根系;7月份,大豆进入开花结荚期,8月则主要为鼓粒期,是大豆的需水临界期和关键期,若没有水利设施保障而遭遇干旱,要减少铲趟的田间耕作次数,减少散墒,如遇严重干旱,条件允许地区可开展人工增雨作业,从多方面做好大豆干旱的防灾减灾工作,避免或减少干旱对大豆形态建成造成的危害及产量上的损失。