清人书画家轶事

2019-05-14朱匡杰

朱匡杰

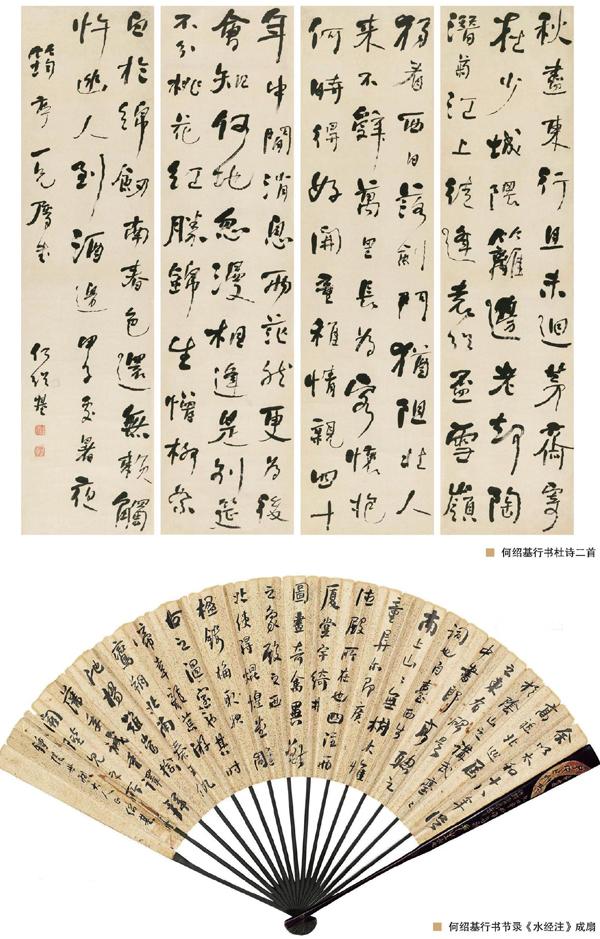

何子贞:武将求字胁以刃

《清稗类钞》曾载“何子贞善书画”,有人云,清代以来,学颜而善化者,何子贞当为第一。此何子贞就是“书家须自立门户,其旨在熔铸古人,自成一家”的何绍基。何绍基(1799—1873),晚清诗人、画家、书法家。字子贞,号东洲,别号东洲居士,晚号蝯叟。湖南道州(今道县)人。道光十六年进士。何绍基出身于书香门第,其父何凌汉曾任户部尚书,是知名的书法家、教育家、学者、藏书家。何绍基兄弟四人均习文善书,人称“何氏四杰”。

“道州何子贞太史绍基工书”, 《清稗类钞》开篇直言,何子贞早年仿习北魏,心诚得宝,意外得到《玄女碑》,何子贞珍视非常,以此碑作室名。入仕之后,何绍基开始学“鲁公”颜真卿,练习悬腕藏锋,每天写五百字,五百字或许今人看来也不算多,但何绍基所书,字大如碗,且以悬腕书之,足见其毅力非凡。兴之所至,无所不及,何子贞同时也练习篆书和隶书,晚年喜欢摹写欧阳修率更体。“故其书沈雄而峭拔,行体尤于恣肆中见逸气,往往一行之中,忽而似壮士鬬力,筋骨涌现,忽又如衔杯勒马,意态超然,非精究四体,熟谙八法,无以领其妙也。”何子贞的学识同其书法一样,冠绝一时。他给人写楹帖,数以千计,竟然没有一句雷同,如此文学“海量”,实属罕见。而且何子贞写联个性十足,有“壮老之分”, “此不为艺林诸前辈所罕见者耶?”于是,何子贞的书名盛起,等他返回道州,上门求字者络绎不绝,连“农野妇孺,亦踵门求书,僻邑无良纸,悉书之,不拒也。”最有趣的是,有人爱喝酒,他专门写联劝诫,“爱书不厌如平壑,戒酒新严似筑堤”。

何子贞有一次到永州访友,距城数里,又饿又累,就找了家村店休息吃饭,吃饱喝足了店主向他要钱。谁成想,自己的行李已经先交由他人运入城,身上根本没有吃饭的钱,实在没有办法,想说写幅字抵充饭费,结果店主毫不犹豫拒绝了。何子贞没有办法,只得典了衣物才得以前行,友人知道这件事,打趣道,“何先生法书,亦有时不博一饱耶?”以何子贞的声名来说,一幅字应付饭钱绰绰有余,如果事后店主有知,恐怕后悔莫及吧。何子贞还有个怪癖,不爱给“武夫”写字,给再多钱也不写,十分任性。不过,曾有武将奉以千金为寿,最后却得到何子贞的字,若问原因,《清稗类钞》说“胁以刃”,就是刀架脖子上了问你写不写!何子贞没有办法,写了副联吹嘘了一番,算是了了此事。

晚年,何子贞回里扫墓,有人问他为何弃晋法而重唐帖?何子贞说:“晋世已遥,右军神品,真迹难觅,存者模糊,于斑剥残石中求右军神妙,是何可得。颜书虽天分逊右军一筹,而真力弥满,浑然天全,去今尚近,完好宜摹。且鲁公为人刚劲不阿,观其书如睹其人,吾爱其书格之高,实仪其立身之峻。右军人品非不高,然不善学之,必遗其神而得其粗,是为妍皮裹痴骨,赵、董诸人皆是。观一时人士书法,足见其风尚之柔靡,岂得谓六艺之末不关挽回风会耶?”其论书陈义之高,足以起衰砭俗有如此。

傅青主:求字遭拒抠字得

傅山,初名鼎臣,后改名山;原字青竹,后改青主。生于明万历三十五年(1607),卒于清康熙二十三年(1684),历经朝代更迭,精通史学之外,兼工儒学、医学、内丹、道教、佛学、诗词、书法、绘画、金石、武术、音韵训诂之学甚至美食等等。其涉猎之广、成就之大,于今人来说,都是无法想象的。

异于常人的名家往往有其“怪癖”,傅青主书画俱佳,但从不轻易为人挥毫,曾亲言非遇良辰不下笔,个性十足而有趣。事情也要从朋友向他求画说起,不愿轻易动笔的傅青主没有直言拒绝,而是说,“画虽末艺,然必须笔补造化,我每作画,先择其时,非遇良辰不下笔。今重违君意,约以中秋夕为期,如天气晴爽,风定月明,当准备纸笔”。或许天意,中秋当日,秋高气爽,傅青主说话算数应约而至。朋友知道傅青主喜欢喝酒,所以傅青主一来,不谈写字作画,先谈喝酒,痛饮一番,喝到东倒西歪尽兴到极致才罢席。罢席之后,朋友让人研浓墨,拼了两张桌子,铺了丈长好纸,傅青主说要等到月上东向,点上蜡烛再趁兴为之。没过多久,明月当空,主人大喜,直接用一巨钵装了墨上来,并屏退旁人,自己远远旁观。明月揽无余,青主手舞足蹈,就像发狂一般,主人感觉不妙,上去一把抱住青主,傅青主大喊你扰我清兴,把笔一扔,不干了。主人见状不妙,便将他送了回去。调笑而言,或许青主真不愿给人家写又不好拒绝,不然这样的创作状态,确实不宜给人到处写字。

越不愿给人写越有人求字,傅青主就是这样的,偏偏他是个爱喝酒的主,就因为这个,曾中了朋友深深的“套路”。话说京师有座打钟庵落成,僧人向傅青主讨字做个匾额,傅青主知道僧人德行一般,不愿写就没答应。不得已,僧人转求傅青主的一位朋友,拿出重金。朋友贪心收了钱,却深陷两难,以傅青主的性格,这匾额他断然不会写的,又不愿白白失了钱。考虑良久,就找傅青主喝酒,朋友提前做了首诗,把打钟庵三个字藏在诗里。等两人喝得差不多了,朋友找了笔写这首诗,写了不少次,最后放弃。傅青主看了一笑,朋友说自己想写在屏风上,谁成想写得甚不如意。傅青主已经喝得差不离了,就說我来写,朋友大喜,待傅青主写完之后,朋友又求个落款,傅青主答应了。此日之后,朋友将诗中的打钟庵三个字抠出来,交给了僧人。有一天,傅青主路过打钟庵,抬头一看,竟然是自己的字、自己的款。他站在门口想了好久,才想起那日书屏之事,遂与那个好金之友绝交。

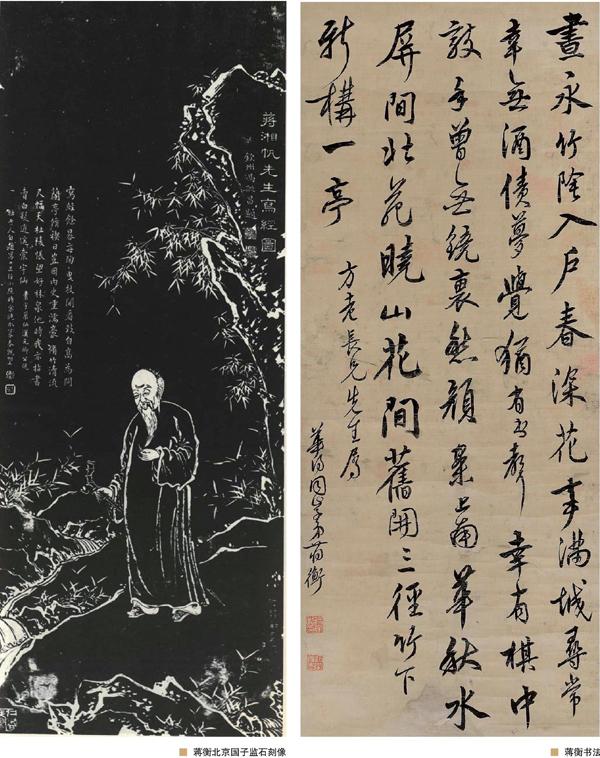

蒋湘帆:一句戏言写就十三经

蒋湘帆,即蒋衡(1672—1742),十五岁从杨宾馆学书,试辄不利,益肆力于古,复博涉晋、唐以来各家名迹,积学既久,名噪大江南北,以小楷冠绝一时。性好游,足迹遍半个中国,所至赋诗作书,歌啸不能自已。尝入关,年羹尧招至幕下,偶游碑洞观诸石刻,慨然以楷书写《十三经》,凡八十余万言,越十二年而成。马日琯为此出白金二千锾,装潢成三百册,五十函。

关于蒋湘帆写《十三经》,《清稗类钞》提到一个不一样的故事。雍正丁未年间,蒋湘帆书写完成《法华经》,展示给别人看,看的人有些不屑地说,儒家写佛家经典,不足道,要不要写写十三经?蒋湘帆竟然点头答应了。有人笑话蒋湘帆,说他被人家一句话愚弄了,蒋湘帆不管不顾,开始了写经大业。五年写成《左传》,又过了许多年,十三经陆陆续续都写完了,总共花了十二年时间。在这十二年间,蒋湘帆写经亦在东奔西走,写《左传》,开始于家中,结束在曲阜;书《礼记》,在山东;书《尚书》,在无锡,余下的皆在扬州之琼花观完成。因为写经,蒋湘帆多次不应仕召。经书写成之后,“小玲珑山馆主人马秋玉兮出白金三千,为之装潢,成三百册,五十函。己未八月,由河督高文良公斌进呈,奉旨,授国子监正衔,将议交武英殿刊刻”。