适宜桂南地区栽培的毛木耳菌株引进筛选试验

2019-05-14叶建强温玉环陈丽新黄卓忠

叶建强,温玉环,陈丽新*,黄卓忠,唐 军

(1. 广西农业科学院微生物研究所,广西 南宁 530007;2.广西农业科学院农业科技信息研究所,广西 南宁 530007)

【研究意义】毛木耳(Auricularianigricans),又称黄背木耳、白背木耳、大木耳、粗木耳,食药用价值高[1-2],是我国主要栽培的食用菌品种之一[3],在2016年已成为广西第二大食用菌(包括黑木耳)产业。近年来,广西地区,特别是桂南地区的传统毛木耳优良菌株台毛1号,由于栽培时间较久,现已出现菌株退化及老化问题[4-5]。为此,筛选适宜广西地区,特别是桂南地区新的毛木耳优良菌株,对于进一步提高当地毛木耳的产业化水平具有重要意义。【前人研究进展】从20世纪80年代开始,台毛1号菌株开始推广,至今已有近半个世纪,其性状表现优良,适宜在木薯酒精废渣[6]、葡萄枝屑[7]、桑枝屑[8]、玉米芯和棉籽壳[9]等基质栽培。陈丽新等[8]对比了广西当地栽培和引进的共9个毛木耳菌株在母种和桑枝栽培基质中的情况,结果表明桂南地区主栽菌株台毛1号在母种和桑枝栽培基质中的菌丝体生长状况优良,出菇性状较好,适宜桑枝栽培。刘碧源[10]2013年从山东省和江苏省引进5个菌株,以贵港地区主栽毛木耳菌株台毛1号为对照菌株,研究显示台毛1号综合性状最好,产量适中,并筛选出了综合性状较好的黄耳2号菌株替代台毛1号菌株,黄耳2号菌株鲜耳产量比台毛1号提高16.9 %。2017年,陈丽新等[5]对广西当地的6个毛木耳生产菌株进行了研究,结果表明台毛1号具有明显在母种和菌包中的菌丝生长速率,及鲜耳产量降低的退化及老化现象。【本研究切入点】毛木耳菌种退化及老化现象是毛木耳行业内普遍存在的问题[11],引种品种比较试验是一种快速更新退化或老化菌种的有效方法[5]。台毛1号作为广西地区传统主栽毛木耳菌株,在生产中已出现明显退化及老化现象,必须尽快通过引种品比试验筛选优良菌株,从而保证广西毛木耳产业可持续发展。【拟解决的关键问题】本项试验研究通过引进6个全国主要栽培产区的毛木耳生产菌株及广西当地近年来主要栽培的菌株,以台毛1号为对照,进行不同毛木耳菌株生物学特性及栽培性状的系统研究,从而筛选出最适宜桂南地区栽培的优良菌株,以满足广大种植户对优良菌种的需求。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试菌株为毛木耳菌株 11 个,具体信息详见表1。 供试菌种为栽培种(丁子菌种),由广西农业科学院微生物研究所食用菌良种繁育中心制作。培养基菌包配方如下:杂木屑60 %,棉籽壳30 %,麦麸8 %,石灰1 %,石膏1 %,含水量60 %±2 %。

1.2 试验方法

试验在广西农业科学院微生物研究所食用菌良种繁育中心开展,于2018年1月17日制作菌包(菌包规格17 cm×33 cm×0.03 cm,湿料重1.0 kg),1月18日接种,每个菌包接种3个丁子菌种,正面2个,背面1个,在培养室25 ℃条件下暗培养39 d,于2月26日下地出耳,早晚各浇1次水,维持耳片湿润,在耳片色泽变淡,耳片稍展开,未卷曲时采收。

每个菌株接种80包,分为3个区域培养和出耳(分别为30,30和20包),1月29日开始划线,2月2日划第二条线,菌丝生长速率为两线之间距离除以间隔天数。统计数据包括菌包成活率,第一、二、三和四茬的产量(鲜重)、采收时间和子实体耳片大小,总产量和生物学效率,同时对子实体耳片颜色、质地、厚薄、有无耳根及长短,是否有流耳等农艺性状进行综合分析。

表1 不同毛木耳参试菌株信息

表2 不同毛木耳菌株菌丝体在菌包中的生长状况

注:“+”和“-”表示菌丝体密度,“+”越多,表示菌丝体越密。同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

Notes: ‘+’ ‘-’ indicated the density ofA.nigricansaerial mycelium, the more ‘+’, the denser. Different lowercase letters in the same column represented significant difference(P<0.05).

1.3 统计分析

使用SPSS 22.0软件中的One-Way ANOVA获取均值和标准差,采用Duncan’s检验方法分析处理之间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 不同毛木耳菌株在菌包培养过程中菌丝体生长情况比较

由表2可知,不同毛木耳菌株的菌丝体生长速率差异较明显,以苏毛3号的生长速率最快,平均为0.88 cm/d,显著快于其他菌株(P<0.05,下同),其次是川耳7号、漳耳43-28和781,分别为0.73、0.68和0.67 cm/d;川耳10号、42和193最慢,在0.26~0.29 cm/d,显著低于其他菌株。对照菌株台毛1号的菌丝体生长速率小于川黄耳1号、川耳7号、川耳23、AP11(川耳3号)、苏毛3号、漳耳43-28和781,且与川耳7号、川耳23、苏毛3号、漳耳43-28和781存在显著差异。台毛1号菌包成活率最高,为98.50 %,其次为川耳7号,为97.50 %,在90.00 %~95.00 %范围,有苏毛3号、42、漳耳43-28、42和193,其他菌株在90.00 %以下,但川黄耳1号菌包成活率接近90 %。苏毛3号菌丝体密度最密,为“+++++++++”,其次为川耳7号、AP11和193,为“++++++”,其他菌株菌丝密度较稀疏。台毛1号菌丝密度仅高于川耳10号和781。

试验表明:不同毛木耳菌株的菌丝体生长性状存在差异,对照菌株台毛1号菌包成活率高,但其生长速率和菌丝密度居中下水平。综合毛木耳菌丝体生长性状分析,川黄耳1号、川耳7号、苏毛3号、漳耳43-28和42在菌丝体生长速率、菌丝体密度及菌包成活率上优于其它菌株。

2.2 不同菌株的鲜耳产量比较

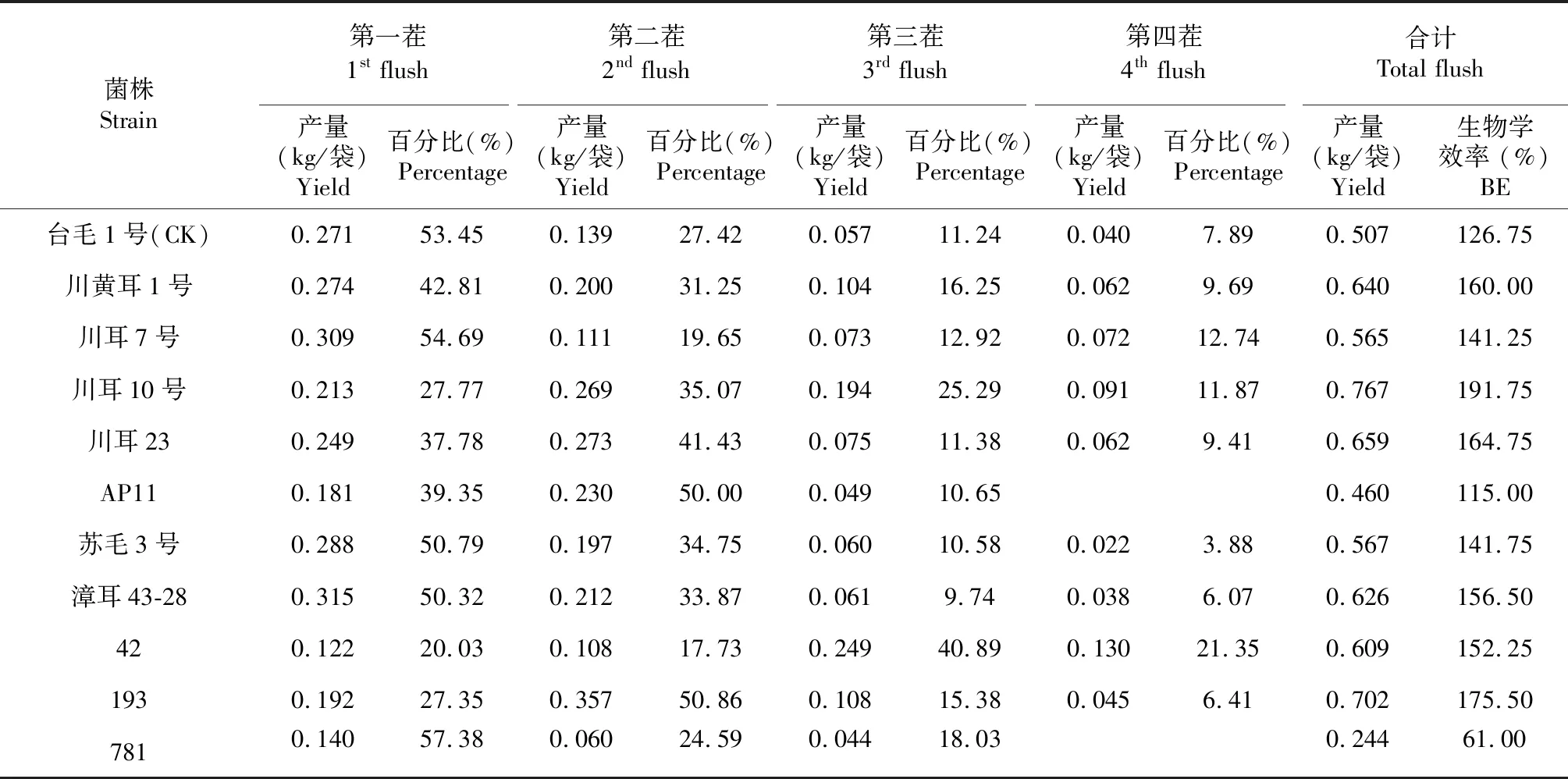

2.2.1 总产量和生物学效率 由表3可知,鲜耳的总产量和生物学转化率以川耳10号为最高,分别为0.767 kg/袋和191.25 %。对照菌株台毛1号总产量和生物化学转化率略高于AP11和781,但均低于其他菌株,

2.2.2 不同茬次的产量 由表3可知,对照菌株台毛1号产量分布主要集中在第一茬(53.45 %)、第二茬(27.42 %)和第三茬(11.24 %),第一茬集中度低于川耳7号(54.69 %),前两茬集中度低于AP11(89.35 %)、苏毛3号(85.54 %)、漳耳43-28(84.19 %)和781(81.97 %),前三茬集中度(92.11 %)低于苏毛3号(96.12 %)、漳耳43-28(93.93 %)和193(93.59 %)。

以上说明栽培的11个毛木耳菌株中,8个菌株前四茬耳片产量均高于对照菌株,分别提高11.44 % ~51.28 %,其中集中度高于对照菌株第一茬的有川耳7号,产量及集中度分别提高14.02 %和2.32 %,高于对照菌株前两茬的有苏毛3号和漳耳43-28,集中度分别提高5.75 %和4.10 %,产量分别提高18.29 %和28.37 %,高于对照菌株前三茬的有苏毛3号、漳耳43-28和193,集中度分别提高4.45 %、1.98 %和1.61 %,产量分别提高16.70 %、25.91 %和44.53 %。

表3 不同毛木耳菌株的产量分布情况

2.3 不同菌株在不同茬次的采收时间比较

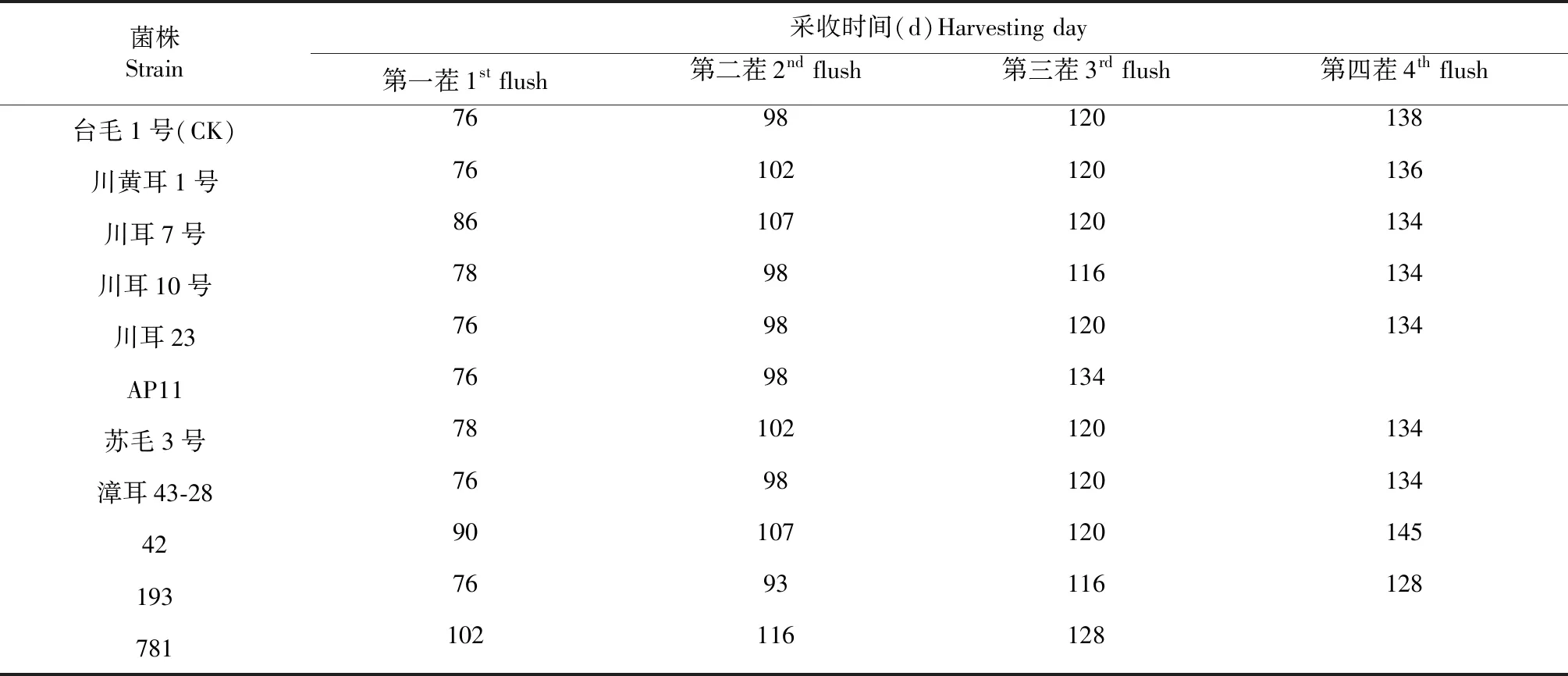

由表4可知,不同毛木耳菌株基本在76、100、120和136 d分别采收完第一、二、三和四茬,除AP11和781仅形成三茬耳外,其它都形成四茬耳,其中川耳7号、42和781第一和二茬耳,AP11和781第三茬耳,42第四茬耳的采收时间都明显长于对照菌株台毛1号。193四茬耳采收时间稍短于台毛1号。42四茬耳采收时间稍长于台毛1号,说明除AP11、781、42和193外,其它菌株四茬耳采收时间与台毛1号菌株基本一致。

2.4 不同菌株在不同茬次中的子实体大小比较

毛木耳子实体耳片大小的商品性状以大片(直径大于8 cm)为最佳。由表5可知,大部分菌株子实体耳片大小差异明显,以第一茬耳片最大,商品性最优,第一茬后依次递减。除AP11、193和781外,其它菌株每茬耳片的大小均大于台毛1号,其中川黄耳1号、川耳10号和42四茬耳片的商品性状均表现良好。

2.5 不同菌株子实体的部分性状比较

由表6可知,从耳片背面色泽而言,毛木耳分为黄背和白背毛木耳。黄背毛木耳有台毛1号、川耳7号、AP11、川耳23和42,其中川耳7号和AP11色泽较浅其余菌株为白背毛木耳;从耳片质地而言,台毛1号、AP11、42子实体耳片质地较硬,其他菌株则相对偏软;从耳片厚薄而言,台毛1号、川耳7号、川耳23、AP11和42子实体耳片厚,193耳片薄,其它菌株耳片厚薄中等;从耳根长短,川黄耳1号、川耳23、苏毛3号和漳耳43-28几乎无耳根,台毛1号、川耳10号、193和781耳根短,其他3个毛木耳菌株耳根较长;从耳片流耳而言,台毛1号与川耳10号无流耳现象,AP11流耳较轻,193流耳严重,其他菌株流耳现象处中等水平。

表4 不同毛木耳菌株的采收时间分布情况

表5 不同毛木耳菌株的子实体大小分布情况

注:大:子实体直径8 cm以上;中:子实体直径5~8 cm;小:子实体直径5 cm以下。

Notes: The size of fruiting body diameter was named the bigness with greater than 8 cm, the smallness with less than 5 cm and the middle with others.

3 讨 论

菌种退化或老化现象是食用菌生产中一个普遍存在的问题,解决途径主要是新品种的选育。通过引进品种进行品比试验筛选出适宜本地区栽培的优良菌株,也是一种快速更新退化或老化菌种的有效方法。孔维丽等[12]2014年在全国的12个毛木耳菌株中,筛选出适宜河南地区栽培的高产菌株“川耳5号”,其鲜耳生物学效率达到187 %。刘碧源[10]2013年从全国5个菌株中筛选出了适宜广西地区替代对照菌株台毛1号的 “黄耳2号” 高产菌株,产量提高10 %左右,但菌丝生长状况和子实体特性不及对照菌株。陈丽新等[5]2017年评价了桂南地区近几年较大范围栽培的菌株和当地栽培多年的菌株,研究表明,近几年引进栽培的菌株产量等综合性状优于当地传统栽培种,且发现传统的栽培种台毛1号在母种和栽培包菌丝生长速率变慢,出耳产量降低,表明已退化或老化。本项研究在此基础上,通过引进试验与比较分析了漳耳43-28,苏毛3号,川黄耳1号、川耳7号、川耳10号和川耳23,试验表明这些引进菌株的菌丝生长速率、产量、采收时间、子实体大小和部分特性都优于当地对照菌株台毛1号,且川耳7号、苏毛3号和漳耳43-28的菌包成活率和菌丝密度较好,鉴于不同菌株产量分布情况,采收集中度优于对照菌株第一茬耳的有川耳7号,前二、三茬耳的有苏毛3号和漳耳43-28,这与谭伟等[13]报道苏毛3号集中在前三茬耳相一致,袁滨等[14]报道漳耳43-28集中在前三茬相一致。供试的本地菌株中42菌株出耳性状优良,但菌丝生长速率偏慢,与陈丽新等[8]报道42菌株栽培袋菌丝生长速率显著快于台毛1号不符,可能存在其他方面的原因,有待在后续试验及生产应用过程中做进一步的验证。781和193菌株子实体耳片偏小,与原有的耳片大片性状不一致[15-16],可能与其出现退化有关[5, 16]。AP11在菌包中的成活率和鲜耳产量不及对照台毛1号,其它栽培性状相似。

表6 子实体的部分商品特性

注:耳根长短:长:大于等于1 cm;较短:小于1 cm,大于0 cm;无:0 cm。厚薄:厚:1.5 mm以上;较厚:大于0.5 mm,小于等于1.5 mm;薄:小于等于0.5 mm。

Notes: The length of fruiting body base was named the longness with greater than 1 cm, the shortness with 0-1 cm and none with 0 cm. The thickness of fruiting body contextus was named the thickness with greater than 1.5 mm, the thinness with less than 0.5 mm and the thicker with others.

4 结 论

川黄耳1号、川耳7号、苏毛3号、漳耳43-28和42菌株在菌丝体生长速度、耳片产量、采收时间、耳片大小等方面均优于台毛1号菌株,建议在生产上根据实际情况灵活选用,例如需要把耳片采收时间集中在第一茬的可选种川耳7号,需要把耳片采收时间集中在二、三茬的可选种苏毛3号和漳耳43-28,需要把耳片采收时间分散在不同茬次的可选种川黄耳1号和42菌株。