三岔互通立交安全性设计探讨

2019-05-13钟澄平

钟澄平,黎 军

(广州市市政工程设计研究总院有限公司,广东 广州 510060)

0 引言

高等级道路的运行安全在很大程度上受互通立交的设计和运行效果影响,大部分事故往往发生在互通立交范围。道路设计中以设计速度控制路线指标,往往难以获得与车辆实际运行速度相适应的线形,这大大增加了交通隐患,尤其是互通立交范围内运行速度的差异难以避免[1]。如何合理选择匝道线形指标,以保证视距、平曲线半径、超高和纵坡等指标与车辆实际运行速度相匹配,有必要进行研究分析。本文以三岔互通立交为例,从安全的角度探讨立交选型和匝道设计的合理性。

1 T型立交

T型立交为三岔互通立交的典型型式,当其用于“高接高”的情况时,安全性设计是立交标准和技术指标选取的关键因素。

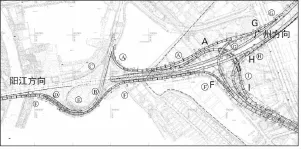

某联络线工程采用双向6车道,设计速度80 km/h,路线起点与某高速公路相接,该节点拟设T型交叉与现状服务型喇叭立交复合。高速公路设计速度为100 km/h,双向4车道。该节点远景年交通量较大,主要流向为联络线往返广州方向,次流向为联络线往返阳江方向,各匝道最小圆曲线半径为120 m。结合该节点平纵指标及连接部设计,讨论立交设计中匝道设计速度的合理取值。图1为工程总体平面图。

图1工程总体平面图

1.1 按交叉公路延伸设计

考虑立交功能,若该T型立交按交叉公路延伸设计,立交范围内,交叉公路设计速度应采用基本路段的设计速度,当交叉公路在象限内转弯时,设计速度可适当降低。F、G、H、I匝道设计速度可采用60 km/h。所谓基本路段,即:在交叉公路或匝道上,车辆运行不受分、合流和交织影响的路段。公路立体交叉设计细则[2]中,“交叉公路”“相邻路段”“基本路段”“基本车道的连续性”均指主线的延伸,而不是匝道的概念。因此,设计主要交通流线时应满足下列条件。

(1)基本车道数连续

交叉公路应保证主要交通流线基本车道数连续。该T型立交中,F、G匝道在合流鼻端通过交通标线设置为单车道匝道,I、H匝道为单出入口的双车道匝道,匝道基本车道数为2条,而交叉公路联络线为双向6车道公路,主线基本车道数为3条。立交范围匝道的基本车道数并未按主线延伸,其基本车道数不连续。因此,该立交匝道不满足主线延伸的要求。

(2)设计速度

当交叉公路在象限内转弯时,在互通式立体交叉范围内的设计速度可适当降低,但与相邻路段的设计速度差不应大于20 km/h。

(3)主线设计指标

三岔T型互通立交按交叉公路延续路段设计时,其线形应按主线指标进行设计,交叉范围内联络线设计速度可采用主线60 km/h,圆曲线最小半径一般值R为200 m。该T型立交中F、G、H和I 4条匝道圆曲线最小半径为120 m,均小于规范要求的主线圆曲线最小半径一般值,其采用的是匝道线形设计对应的最小半径极限值,取值相对于交叉公路延续段设计是不合适的。

(4)连接部

主流向匝道从主线流出或汇入主线时,其连接部应按照主线相互分合流设计,而不是匝道分合流。主线相互合流连接部设计中,当两条主线交通量主次分明时,次路侧可采用渐变加宽方式设计,渐变段长度不应小于300 m。以H匝道为例,其加速车道渐变段长度为80 m,为匝道接入主线的模式,不符合主线相互合流连接部设计的要求。

因此,从匝道的线形指标、基本车道数以及连接部设计等方面分析,各匝道平面设计指标均不满足公路立交设计细则中交叉公路延续路段60 km/h的设计要求。

1.2 按匝道设计

若该立交转向道路按匝道设计,匝道型式与实际运行速度应尽可能一致。

(1)平纵指标

以I匝道为例,其与H匝道分流后(可算出口匝道),纵坡值为-3.85%,按公路立体交叉设计细则规定,已超过60 km/h对应的出口匝道下坡段(增加1%时为接近)最大纵坡值,而I匝道末端圆曲线半径采用细则规定的60 km/h匝道圆曲线半径极限最小值120 m,即I匝道线形设计中,在匝道下坡路段采用了最大纵坡值,同时,匝道的末端圆曲线半径采用极限最小值,这显然不符合规范所确定的线形组合设计原则[3]。一般而言,线形指标的极限值是在条件受限时才使用,并非是可以广泛运用的,应避免同时使用平面和纵断面指标的极限值。

(2)横向力系数

对于T型立交,车辆从主线一侧进入匝道时往往有忽略减速的特点,该立交各匝道R=120 m平曲线段设6%的超高,按60 km/h设计速度,对应的横向力系数u=0.176,如超速至70 km/h,相应的横向力系数为u=0.262,偏于不安全状态。

(3)安全评价

现行规范要求设计对匝道运行速度协调性进行评价,根据运行速度对匝道视距、鼻端通视情况、相邻出入口间距等要素进行评价。同时,应根据实地驾驶状况和运行速度,评价出口匝道分流鼻至匝道控制曲线起点路段的长度和速度过渡对交通安全的影响[4]。

根据近年项目安评结果经验,位于左偏曲线桥梁段上的双车道断面(10.5 m、12.25 m、12.5 m),由于桥上设了水泥混凝土护栏,R=150 m平曲线上的净距无法满足运行速度下停车视距的要求,因此,采用R=120 m平曲线为较大交通流服务显然不合理。

该节点相交道路为高速公路,匝道上有一定比例的大型车行驶,在小半径双车道弯道上车辆并行易产生刮撞事故,因此平面圆曲线半径也不宜过小。

1.3分析

近期建设的高速公路中,如武深与大广高速公路共线段两侧立交、惠清高速与广河高速公路交叉,主转换方向均按主线延伸方式设计,线形采用了主线的指标而非匝道指标,且多取一般值,以满足功能和转换交通流服务水平的需要。因此:若该节点从功能上考虑需按主线延伸设计,且采用60 km/h设计速度时,则各匝道均应按主线设计,平、纵指标取一般值,平面圆曲线最小半径取200 m,横断面按双车道配宽硬路肩设置;若按匝道设计,因用地限制,平、纵指标不高,则设计速度宜降至50 km/h。

2 喇叭立交

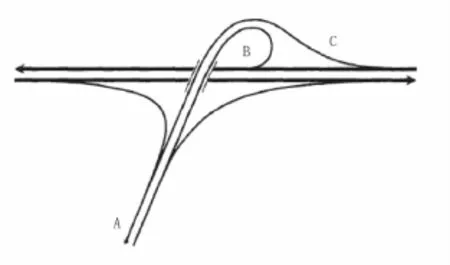

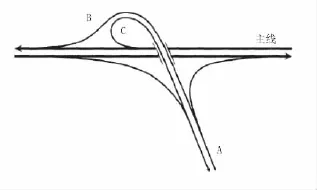

喇叭立交为三岔交叉节点广泛采用的一种型式。按照主线左转弯出口匝道是否为环形匝道来分类,喇叭型互通立交分为A型和B型喇叭立交(见图 2、图 3)。

图2 A型喇叭

图3 B型喇叭

左转弯出口匝道交通量大于单车道设计通行能力时,应选用A型;左转弯入口匝道交通量大于单车道设计通行能力时,宜选用B型。喇叭立交应用范围一般分为两类:主线为高、快速路,被交路为低等级公路(以下简称“高接低”);主线和被交路均为高、快速路(以下简称“高接高”)。

2.1 高接低

一般互通式立交主要用于高、快速路连接较低等级公路,当设收费站时,常采用喇叭立交型式。当A匝道采用上跨主线方式时,A型喇叭左转弯出口C匝道在跨线桥之前,并且比B型喇叭环形匝道通行能力高,可以较快疏散驶离主线车流,而B型喇叭出口C匝道通行能力较低,安全性较差,流量增加时,出口匝道易出现车辆排队情况,可能会影响到主线交通流。因此,一般在设计中较多选择A型喇叭立交,而当受到地形限制或入口匝道的交通量远大于出口匝道的交通量时才选用B型喇叭立交。

2.2 高接高

主线和被交路均为高速路或快速路时,由于不设置收费站,一般情况下相交道路的设计速度均大于60 km/h,即无论是A型还是B型喇叭立交,驶入环形匝道前的速度均较高。

A型喇叭立交中,A匝道为被交路,接左转环形匝道。从被交路往主线方向左转车流,平面上直接由被交路的较高平面线形接喇叭立交环形匝道中的小半径圆曲线。设计中,从A匝道接B匝道并未设置出口匝道的减速车道,容易造成驾驶员对前方线形变化判断不准确,对于驾驶员而言也没有减速的意图,这样直接从高等级的主线驶入小半径圆曲线的匝道,不利于交通安全。

当A匝道采用上跨主线方式时,则B匝道为较大纵坡的下坡匝道,且B匝道为小半径的环形匝道。这样的平纵线形组合更不利于行车安全。公路路线设计规范规定:应避免在长下坡路段、长直线路段或大半径圆曲线路段的末端接小半径圆曲线的组合,其目的是提高行车安全性。从上述分析看,A型喇叭方案用于“高接高”情况时存在一定安全隐患。

B型喇叭立交中,从被交路往主线左转方向车流,A匝道接B匝道因处于外围匝道上,线形变化较平顺,有利于行车安全。从主线往被交路左转方向车流,经环形匝道流出,从平面上看属于主线匝道分流,流出主线车辆经过渐变段和减速段进入环形匝道,在变换车道时,线形发生明显变化,这对驾驶员有明显的提示减速作用,相对于A型喇叭更利于行车安全,而A型喇叭立交,相同速度的车辆直接驶入环形匝道,显然不利于行车安全。

因此,设计中应该注意调整平纵线形指标,保证运行速度与设计速度的一致性,保证立交型式、平纵指标与驾驶人期望一致,才能提高行车安全。

3 结语

匝道运行速度与设计速度不一定一致,匝道超速的情况较为普遍,应合理选取匝道设计速度,重点关注线形指标如何满足运行速度下的交通安全,避免在长下坡路段、长直线路段或大半径圆曲线路段的末端接小半径圆曲线的组合,且平纵指标不宜采用极限值。在立交设计中,从主线到匝道,车辆逐级减速,需重点关注相邻路段运行速度,保证运行速度的连续性。对于被交路为低等级道路的喇叭立交方案而言,通常选择A型喇叭立交。但是,对于三岔交叉的高等级道路不宜选用喇叭立交方案,若因条件限制必须采用以喇叭立交相接时,从交通安全的角度考虑,B型喇叭相对A型更利于行车安全。