“丝绸之路的寻根和追梦”教学设计及点评

2019-05-10施江舟陈雅琴浙江师范大学婺州外国语学校浙江金华321000绍兴市教育教学研究院浙江绍兴312000

施江舟 陈雅琴(浙江师范大学婺州外国语学校,浙江金华 321000;绍兴市教育教学研究院,浙江绍兴 312000)

说明:本课教学依据课标要求,立足现行《历史与社会》教材的相关内容,并对教材进行了章节的合理突破。

一、教学设计

【学科核心素养】空间感知、综合思维

【教材分析】

本课选自人教版初中《历史与社会》八年级上册第四单元第二课,丝绸之路的历史是汉朝大一统在政治和经济史上的延续。张骞出使西域被称为“凿空西域之第一人”,汉朝加强对西域的管理又促成了丝绸之路的开发和繁盛,对中外交流史的学习起到了抛砖引玉的作用,通过本课教学资源进一步的拓展和提升,挖掘出“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”丝路精神的深刻内涵。

【学情分析】

本课的授课对象是八年级学生,此阶段的学生历史知识储备不足,理论素养有限,但是对具体事实很感兴趣,参与意识也较强。2018年是“一带一路”倡议提出五周年,随着“一带一路”研究的升温,丝绸之路研究成为历史与社会教学的热点。充分挖掘丝绸之路的寻根和追梦历程中的具体史实及其背后蕴含的丝路精神,将其整理成学生的学习资源,更多地使用视频、图表等非连续性文本,让学生在多媒体的视觉冲击下,拓宽视野,引发学生对社会热点的关注,体味历史与社会的现实价值与功能。

【课程标准】

2-2-7列举实例,展示古代中国与世界各地的交往,知道中华文明与世界文明相互影响的历史。

2-4-4比较不同时期区域之间相互交流与影响的事例,体会区域联系日益密切的历史趋势。

【教学目标】

1.通过史料和图片的阅读和分析,再现有关丝绸之路的史实,理解丝绸之路在中外文化交流和人类文明发展中的作用。

2.在探究过程中理解丝绸之路是古代中外通商易货之道,东西文明交融之路,是共同促进世界文明进程之路,从而增强文化自信。

3.综合分析“一带一路”合作共赢的重大意义,激发强烈的民族自豪感,为实现美丽的中国梦不断努力奋斗。

【教学重难点】

重点:张骞出使西域。

难点:如何正确认识丝路精神的内涵及丝绸之路在东西方交流史上的重要地位。

【教学过程】

导入新课:2018年是“一带一路”倡议提出五周年,五年过去了,从理念到行动,从愿景到现实,“一带一路”取得了举世瞩目的成就。今天就让我们一起打开尘封的记忆,开启古丝绸之路的寻根和追梦之旅。

设计意图:以“一带一路”倡议提出五周年的时政热点直接切入主题,导入新课,拓展学生视野,激发学生学习兴趣,增进对历史的感悟与领会。

板块一:开启尘封记忆

材料1:习近平在“一带一路”国际高峰论坛上的演讲视频。

材料2:德国地理学家李希霍芬(F.von Richthofen)最早提出丝绸之路概念,是指汉代中国和西方以丝绸贸易为主的交通路线。随着考古的进一步发掘,学术研究的不断深入,丝绸之路的概念也在不断发展。早在汉代,丝绸之路就存在,不仅是指中国与中亚、南亚的交流,还包括西亚、地中海,以及海上丝绸之路所连接的日本、朝鲜半岛等东南亚一带。所以“丝绸之路”是指以古代以中国为主的东西方交流的各种道路。

问题1:结合材料和所学知识,谈谈对“丝绸之路”概念的理解。

设计意图:把史学最新研究成果应用于课堂教学,重点对材料中专有名词如“李希霍芬”“汉代”“交流路线”等词汇的解析,融合西域历史文化专家荣新江先生的最新研究观点,丰富和突破了对丝绸之路的传统认识,从而让学生形成对“丝绸之路”概念全面、客观、个性化的认知。

板块二:探寻丝路英雄

千百年来,一代一代的丝路人筚路蓝缕,穿越草原、沙漠和惊涛骇浪,闯荡出了连接东西方的丝绸之路。历史上,活跃于丝绸之路上的团队较多,如张骞、班超、玄奘、法显、马可·波罗、郑和、伊本·白图泰、李希霍芬等,本课重点学习大家熟悉的“凿空”丝路第一人的张骞。

材料3:其后岁馀,骞所遣使通大夏之属者皆颇与其人俱来,於是西北国始通於汉。然张骞凿空,其後使往者皆称博望侯,以为质於外国,外国由此信之。

问题2:汉代张骞是丝绸之路“凿空”第一人吗?

分析:向学生介绍学习王国维的“二重证据法”。“二重证据法”是指将“地下发现之新材料”与“纸上之材料”二者互相释证,即把发现的史料与古籍记载结合起来以考证古史的方法。

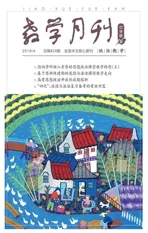

根据中国先秦文献《管子》《山海经》《穆天子传》等书中有关西域昆仑玉石的记载以及新疆和河南安阳出土的文物,运用文献资料与出土文物互证,得出的结论是殷商甚至更早,内地与西域之间就有着文明交往,张骞不是丝路开辟之第一人(见图1)。

图1

设计意图:由于受立场、视野、个人情感以及政治因素的干扰等,很多的历史结论不一定是真实的,认识也未必是准确的。历史课的根本诉求就是求真,尽可能还原历史的本来面貌是一堂历史课的真谛所在,介绍王国维“二重证据法”就是培养史证意识和思辨意识,在尊重事实和证据基础上,拓宽学生视野的基础上形成学生自己的认知。

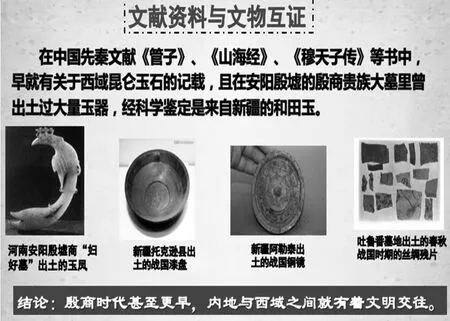

问题3:结合“先秦时期丝绸之路”和“汉代丝绸之路”地图(见图2),思考:司马迁为何将丝路开辟之功归于汉代张骞?

分析:先秦时期的丝绸之路是小范围的、断断续续的民间交流;汉代丝绸之路是大规模的、大范围的、官民结合的交流;通过古史文献互证、文献资料与遗址互证汉代专门设置河西四郡、校尉领护、西域都护府等管理机构有效保障丝路的畅通。

设计意图:在特定的时间和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式,是时空观念的重要抓手之一。本课通过“先秦时期丝绸之路”和“汉代丝绸之路”两幅历史地图的对比,引导学生以史地综合的眼光来分析解读问题。

板块三:品味醇香的文化

古丝绸之路不仅是一条通商易货之路,更是一条文化交流之路。一代一代丝路人架起东西方合作的纽带和桥梁,文明在开放中发展,民族在融合中共存。

活动任务:全班分成“商品交流”“宗教文化”“科技交流”“物种交流”等学习合作小组,收集、甄别中外史料,谈谈对“丝绸之路是东西方合作的纽带和桥梁”的理解(见图3)。(要求:史论结合,论从史出)

图2

图3

设计意图:多元联系是综合思维的重要内容,即对古今、中外、时空,以及理论知识与现实社会的关联或整合。本课通过学生收集历史、地理、政治、经济、文化等方面的中外史料,培养学生史料分析和解读的能力,提升学生历史意识和综合思维,进一步理解“文明在开放中发展,民族在融合中共存”的深刻内涵,从世界观和全球观的角度理解丝绸之路的世界意义,从而增强文化自信。

板块四:追梦无问西东

伟大的时代需要伟大的构想。2013年习主席提出的“一带一路”,是对丝路精神的传承和提升,借用“古丝绸之路”为历史符号,东系活跃的东亚经济圈,西联发达的欧洲经济圈,贯穿亚欧非三大洲,沿线60多个国家和地区,如此宏大的系统性工程,五年来在争议中不断前行。

材料1:“一带一路”是个宏大的系统性工程,在建设过程中存在商业风险、政治风险和文明冲突风险,是对中国经济实力、外交能力、安全能力的一种全方位考验。

材料2:习主席提出“一带一路”的构想和倡议,是历史潮流的延续,是面向未来的正确抉择。通过“一带一路”,进一步加强同沿线更多的发展中国家、更多的西部的国家合作,促进中国更加平衡、更加全面的发展,形成中国赢、周边赢,东部赢、西部赢的局面。

思考:你如何看待材料中的不同观点?

分析:“一带一路”的提出借用“丝绸之路”的历史名片,是对“丝绸之路”的提升和发展,它的提出具有时代意义与现实意义。当然,在发展过程中可能面临商业风险、政治风险和文明冲突风险等挑战。历史是最好的老师,如何评判材料中不同观点,在今天的课堂上没有标准答案,同学们要用自己的独立精神、综合思维去评判和评价“一带一路”建设。

设计意图:“一带一路”的伟大战略是对古丝绸之路的提升和发展。在学习丝绸之路现实意义的环节中,如何评判“一带一路”遇到的机遇与挑战,旨在培养学生综合思维的能力和辩证分析意识,通过分析材料并思考现实,领悟理解历史学习的终极目的是服务现实。

结束语:习主席在2017年“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的演讲中说道,驼队和善意比战马和长矛更深入人心,宝船和友谊比坚船和利炮更名垂千史。世界向东,中国向西,中国将在这条古丝绸之路上无问西东,共筑中国梦,共创辉煌。谨以此课献给“一带一路”倡议提出五周年。

二、教学点评(绍兴市教育教学研究院教研员、浙江省特级教师 陈雅琴)

2018年10月,在杭州举行的“浙江省初中综合社会科课程改革30年高峰论坛”活动中,施江舟老师执教的“无问西东——丝绸之路的寻根和追梦”一课,借时空重现丝路,借丝路连接古今,纵向认识历史进程,横向关注社会生活,实现了知识、能力、情感教学的关联和融通。整节课主题明确、简约大气、自然流畅,较好地把握了综合课程的教学特色和要求。

立意有高度。2018年是中国提出“一带一路”倡议五周年。教师以此导入新课,引领学生作丝绸之路的寻根和追梦历程,在了解丝绸之路开辟过程和交往意义的同时,加深了对“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”这一丝路精神的感悟,凸显了“探寻丝路历程,传承丝路精神”这一教学主题,明确驼队和善意比战马和长矛更深入人心,宝船和友谊比坚船和利炮更名垂千史的道理,实现历史与现实发展的相互观照和融合。

视域有宽度。课堂借助学术研究和考古发掘的成果,引导学生运用“二重证据法”,丰富和突破了对丝绸之路的传统认识。时间上,根据中国先秦文献资料以及河南等地的出土文物,建立起先秦时期就有丝绸之路的大胆推测。空间上,陆上丝绸之路的西向延伸与海上丝绸之路在朝鲜半岛、日本、东南亚等地的扩展相互交织,建立起空间多向线路结构。丝绸之路的历史意义方面,通过各小组搜集并展现的有关史料,进一步佐证和丰富了丝绸之路的多重价值。

思维有深度。课堂基于史料,扩展教材原有视域,一方面丰富了学生认识,另一方面也将学生的思维引向了深入。在板块二“探寻丝路英雄”环节中,课堂以张骞为重点,先后设计了连环相扣、颇有思维含量的两个问题:“根据史料判断,你觉得汉代张骞是丝绸之路凿空第一人吗?”“司马迁为何将丝路开辟之功归于汉代张骞呢?”通过史料实证和综合思维开展问题分析,培养学生的质疑精神和理性思辨能力。在板块四“追梦无问西东”环节,课堂呈现了关于“一带一路”的两种不同观点,抛出“你如何看待材料中的不同观点?”对此,课堂没有固定的答案,但给了学生用独立精神、综合思维去评判和评价事物的引导。