球类竞赛组织管理要素的逻辑阐析*

2019-05-09金赛英

金赛英

(浙江师范大学 行知学院,浙江 金华 321004)

0 前 言

竞赛组织管理是保证体育竞赛有序运行与有效参与的重要因素,关于竞赛组织管理的研究并不鲜见,以“体育竞赛管理”为主题,在中国知网中检索,共有952条结果.这些文献从不同的视角研究了竞赛组织与管理要素的理论与现实问题,但从研究范式看,一是从赛事组织者的角度出发,以提高赛事管理效能为着力点,以竞赛无争议地顺利进行为目标,探讨竞赛组织要素合理、有效运行问题;二是就竞赛制度、竞赛方法与竞赛伦理进行单因素研究,着力解决竞赛组织要素某一方面的问题.两类研究都存在着一定的局限性,主要表现为忽视了运动队、运动员和教练员在竞赛中的主体地位,难以发现竞赛运行中的规律与矛盾;对竞赛组织管理构成要素及各要素之间的关系认识不足,难以在逻辑层面进行整体把握.

笔者从实际出发,将球类竞赛组织管理归结为赛制、赛法、赛规3个方面,原因在于:赛制是组织者掌控比赛的工具,也是参赛者有序比赛的工具;赛法是把握比赛进程的技术,也是运动员、教练员把握比赛结果的技术;赛规在伦理、道德层面对竞赛行为进行规范,也是实现有效竞赛的重要内容.以此揭示竞赛安排的工具性、技术性和伦理性及它们内在的逻辑关系,厘清竞赛操作的基本思路,规制竞赛的行为准则.

1 赛 制

1.1 确定比赛进程

“运动竞赛制度安排的根本作用是:通过竞赛设置、竞赛约束及不同比赛性质和比赛次数的安排,减少运动技术水平发展过程中在比赛方面的种种不确定性,促进运动技术向运动成绩转化”[1].竞赛理论认为,选择赛制主要从3个方面进行考量:公正性、合理性和效益性,即追求公平竞技、保证优选过程及注重较大产出.约翰·拜尔从比赛场次、参加比赛次数的公平性、所需时间、比赛如何结束和种子编排的准确性等5个变量分析8种赛制的特点,得出的基本结论是,比赛场次越少、时间越短,其场次的公平性越差,编排的难度越大[2]7.

若将8种赛制作为自变量,那么比赛场次、参加比赛次数的公平性、所需时间、比赛如何结束和种子编排的准确性就成为因变量.合理的赛制总是在分清各种因变量的主次关系,在各项因变量之间寻找理想的平衡点前提下,确定与调整自变量,最后实现理想性和可能性的结合而产生的.

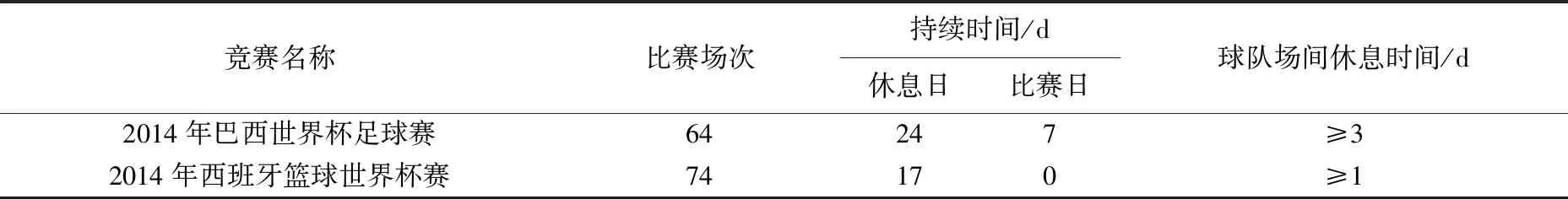

各种赛制首先产生的因变量就是比赛的持续时间和比赛的场次,约翰·拜尔就强调“评估在时间和设备条件下实现目标的现实程度是很重要的”[2]1.一定数量的比赛是展示参赛者技术水平与能力的前提,但体力、精力消耗也必然成为制约比赛时间、场次的主观因素,具体见表1.2014年巴西世界杯足球赛64场比赛持续时间长达31 d,场间至少休息3 d(2 d没有比赛),冠军队比赛7场;而西班牙篮球世界杯赛多数球队场间休息1 d,冠军队比赛9场.在赛会制的竞赛中,体能因素对比赛结果的影响程度会逐渐上升,除赛前的体能储备之外,还要具有“有效地节省体能的消耗、提高赛中的体能恢复能力”[3],诸如意大利队在1982年足球世界杯赛上小组比赛险些未能出线而最终夺冠的事例并不鲜见.

表1 世界杯足球赛与篮球赛赛期比较

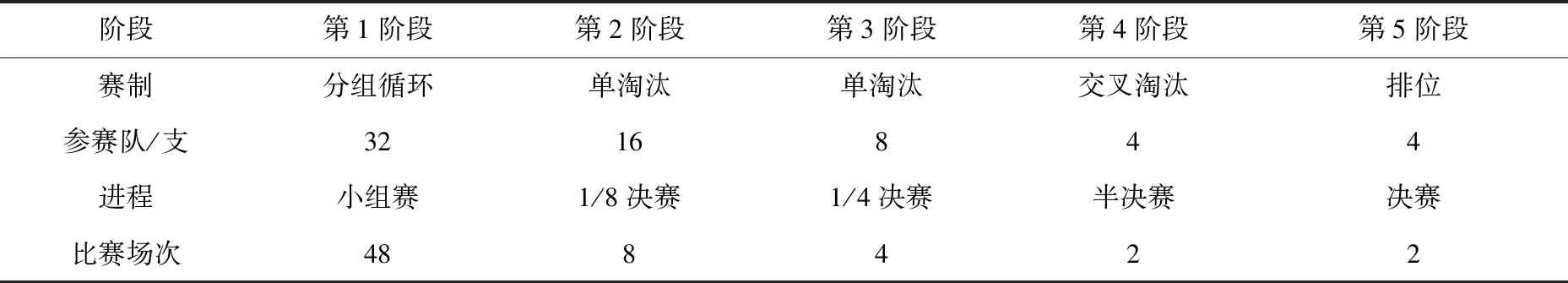

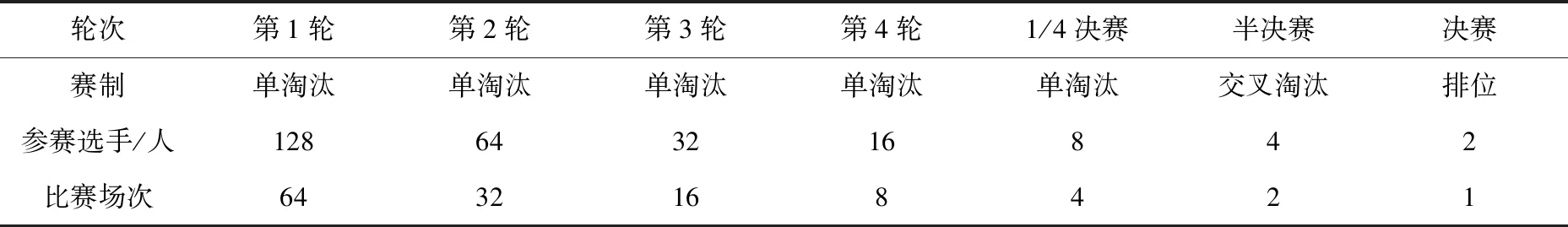

普遍存在的现象是,网球、乒乓球等个人比赛多采用淘汰制,而篮球、足球等集体比赛项目多采用循环制或混合制,毕竟一支球队输掉1,2场球就退出比赛很难被球队自身和观众认可,这就是另一个需要讨论的问题:比赛的效益.比赛场次只是体现比赛效益的一个方面,场数适中的比赛才可能实现经济效益和社会效益的最大化.为了实现这一目标,从淘汰赛和循环赛中衍生出补救淘汰赛(如佩奇制)和分组循环赛等赛制,以求达到发挥赛制特长、弥补缺陷的目的,所谓的混合制就应运而生.该赛制通常的做法是先进行分组循环赛,后进行淘汰赛与排位赛,前阶段通过一定数量的比赛排出名次、确定出线球队,后阶段逐步增加竞争的激烈程度,将最高水平的比赛(决赛)安排在最后,具体见表2、表3.

表2 2014年世界杯足球赛赛制

表3 2014年温布尔顿网球公开赛男子单打赛制

1.2 体现竞赛原则

准确编排、合理对阵是赛制安排中另一个需要考虑的因变量.体育赛事“具有成果的不可挽回性”特征[4],实现“公平、公正”的原则需要制度保障.淘汰赛最大的魅力与最大问题均在于偶然性.单淘汰因为每一轮比赛均淘汰一半的参赛者,于是获胜者的名次呈倍数提升,这就使得参赛者必须始终保持取胜的状态,因此,每场比赛充满竞争性和悬念性,但也会带来许多遗憾.李娜可连胜7场最后在法网夺冠,却也可在美网第一轮遭到淘汰.随机抽签的结果无法预测,强弱搭配不匀的现象难以避免.采取分区、设种子选手等方法也难以改变“以小部分比赛取代全部比赛”的缺陷.

循环赛最大的优点是安排每个或若干参赛者相互间的比赛,一定程度上消除了偶然性,仅仅从公平角度看,单循环是所有参赛者均相遇一次的赛制,是最理想的比赛制度,但比赛场次多又是显著的问题,于是分组成为大型赛事常用的循环赛制,然而确保实力均衡又是分组赛制难以解决的问题,所谓的“死亡之组”就是典型的事例.

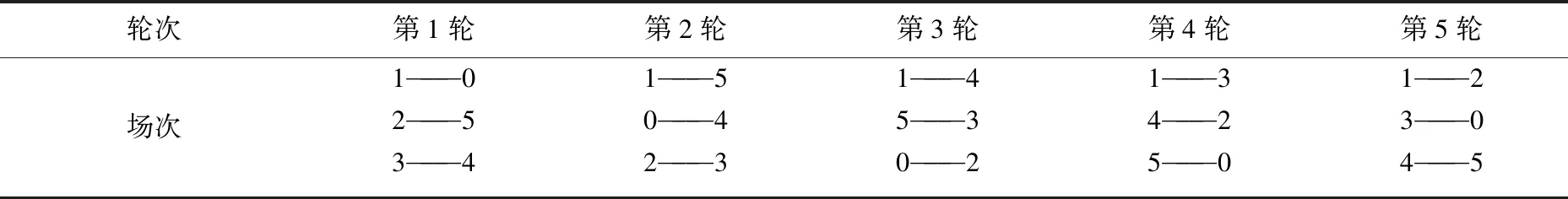

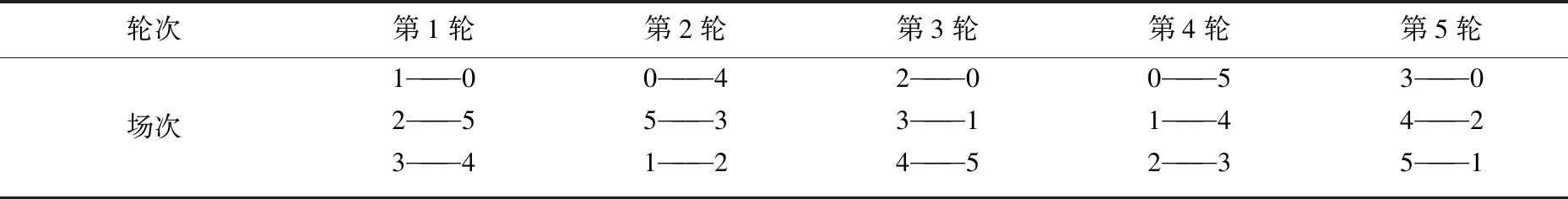

比赛的公正性是竞赛制度的核心,也是维系赛制生命力的关键因素,自然也是赛制研究的重要方面.人们早就发现,5个队单循环比赛每一轮都会有一支球队轮空,其中一种编排会产生不公正的结果,凡抽到4号位的队,第4,5轮相遇的对手都是前一轮轮空的队,这显然对4号位的队不利,具体见表4.于是,“贝格尔轮转法”便应运而生,其核心是解决了与轮空队比赛机遇不均衡的问题,具体见表5.

表4 5个队单循环赛一种编排轮次表

表5 贝格尔轮转法编排轮次表

混合制中的淘汰赛与排位赛,大多采用根据前一阶段的名次进行交叉比赛的形式.所谓的交叉,即是根据前阶段名次进行优劣搭配比赛,按照小组名次进行大交叉比赛,是目前职业比赛中常用的对阵形式.这种排列方法的实质与循环赛中种子确定的蛇形排列相同,首先按强弱平衡配对,形成1和8、2和7、3和6、4和5的淘汰赛,再将1,4,5,8分为一区,2,3,6,7分为另一区,各区实力也相对平衡.保证常规赛比赛排名靠前的球队不会过早相遇,也保留了排名靠后球队晋级的机会.1994—1995赛季休斯顿火箭队仅排名西部第6名,但先后淘汰了西部的爵士、太阳、马刺,最终在总决赛中横扫东部冠军奥兰多魔术队再度卫冕.然而,这些事例并非说明常规赛的比赛结果无足轻重,多数情况下,排名越靠前,其淘汰赛与排位赛首轮相遇的对手越弱,总体形势越有利.

乒乓球、羽毛球的赛制也存在为平衡利益而设置的不同排列组合.汤姆斯杯羽毛球赛(世界男子羽毛球团体锦标赛)采用3场单打、2场双打赛制,每名运动员最多只能参加1场单打和1场双打比赛,按照当时的世界排名确定出场顺序,不允许世界排名靠前的选手出任后位单打或双打比赛.世界乒乓球锦标赛男子团体比赛(斯韦思林杯比赛)则没有排名对阵的限制,3名队员参加5场单打比赛,其中第1(主力)和第2单打(次主力)要参加2场比赛.在公平竞争的前提下,前者的重点是避免“田忌赛马”式的强弱对阵,后者的出场排序则更注重对阵的整体优化,更具悬念.

2 赛 法

2.1 系统掌控比赛

球赛以得失分确定胜负,但“不同的竞赛项目,其比赛成绩有着不同的结构.譬如,足球的比赛成绩仅有场、分2级;而排球的比赛成绩有场、局、分3级;乒乓球的比赛成绩有次、场、局、分4级;网球的比赛成绩有次、场、盘、局、分5级”[5].在许多比赛中,成绩不是每分的简单累加,这就使得球赛包含了规划与博弈、机遇与偶然等主观与客观、确定与不确定的因素,由此产生了一系列专业化的操作技能.网球、排球、乒乓球、羽毛球等比赛由盘、局、分的结果确定一场比赛的胜负,是一种非常有意义的赛法.最明显的意味是,可能并非是整场得分最多的一方成为获胜者.具体而言:一是增大调配力量重点突破的可能性,整个比赛过程不是一种线性的平衡展开,力量的投入与分配变得丰富起来,其中,可以放弃某些盘、局、分的竞争,集中于对自己有利,可能取得整场胜利的机会;二是增加战略战术的运用空间,盘、局的设定实际上重新划分了比赛阶段,每个阶段的结果都对最终结果产生影响,从而增加了战略战术运用的价值;三是延迟比赛结果产生的时间.比分的简单累加可能造成比赛结果的过早明晰,许多比赛提前进入“垃圾时间”,而每1盘、每1局的开始,却总能带来新的期待和希望.

网球比赛中,赢得对手的发球局称为“破发”,其中的意味是,在交换发球权的各局中,发球局占有一定的优势,在对方发球局中获胜,即为突破对手的优势.同理,赢得发球局称为“保发”.这种“保”与“破”的争夺,在一场网球比赛中自始至终地交替进行着,获胜的一盘必定是保破局相加次数较多的一方,最终获胜的一方必然是胜盘数较多的一方,但决定各盘胜负的局数,甚至整场得分,却未必占优,具体见表6.

表6 2场网球公开赛男子单打比赛总得分

分、局、盘对比赛结果的影响或贡献率有着显著的差异,某些分、局甚至盘,当主观判断难以取胜时,可使用“战略性放弃”的策略,一是自己保存一些实力、隐藏一些打法,二是促使对手多付出一些体力、精力,多暴露一些打法.2014世界女排锦标赛中国对多米尼加第4局几乎换下全部首发队员,虽然输掉这一局,但轻松赢得了全部主力队员再次上场的第5局.

综合考察,场、盘、局、分意味着实力、策略、投入的动态排列组合,其中产生了很多的变量.所谓的动态排列组合,是指用系统论的观点分析,针对整场而言,盘、局、分均是影响比赛进程与结果的各种要素,系统作为“由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体”,正是要发挥“整体大于局部之和”的作用.

2.2 准确把握关键得分

球类竞赛中常有“大分”与“小分”之说,这并非指实际得分的大小,而是得分对全局影响程度的相对性指示.典型的“大分”是决定比赛、盘、局的最后一分.“赛点”(match point)“盘点”(set point)“局点”(game point)分别指决定整场、1盘、1局胜负的1球.所谓的“大分”,还指决定比赛走向的得分,或引发本方比赛“高潮”的到来,或造成对方比赛“高潮”消退的得分.在高水平的竞技中,比赛的胜负差异往往是非常细微的,善于把握关键分,就成为一名球员、一支球队能否取得更多比赛胜利的重要因素.

刘国正在第46届乒乓球世界锦标赛男子团体半决赛最后一场对金泽珠的关键比赛中,挽回7个赛点,最终拯救了中国队,成为经典战例.作为团体比赛的第5场,在失去第1局的情况下,第2,3局的关键时刻出现的既是刘国正对金泽洙比赛的局点、场点,也是中国队对韩国队比赛的赛点,其重要性不言而喻.追平比分是不输的前提,最后1分是赢得比赛的关键分,这18分均是“大分”,具体见表7.

表7 第46届乒乓球世界锦标赛男子团体半决赛刘国正对金泽珠比赛关键球描述

注:★为金泽洙赛点.

关键时刻的打法具有很强的组织性、技巧性,更需要很强的执行力.米勒所在的步行者队1995年NBA东部半决赛中落后尼克斯队6分,比赛时间只剩18.7 s,米勒首先投中2个3分球,将比分扳成105∶105,此后两罚全部命中,步行者队以2分险胜对手.“米勒时刻”逐渐成为一个专用名词,代表比赛最后的、关键的、能转败为胜的几秒.2004年麦迪在火箭主场与马刺队交锋的最后时刻,35 s得到13分,从此,NBA有了一个新名词——“麦迪时刻”.2006年男篮世界锦标赛中国与斯洛文尼亚的比赛中,中国运动员王仕鹏全场发挥不佳,但他在终场前投中的3分球却使球队最终获胜,也足以使其成为那场比赛的英雄.

“大分”与“小分”的衡量是相对的,对大比分落后而无翻盘可能的得分,即使是最后一分,也不能算作“大分”,对决定此消彼长的几分,即使不是最后得分,也是“大分”.既然是相对的,就需要建立在运动经验基础上的合理认知.对运动员来说,集中精力与智慧、拿出绝招及取得“大分”是比赛能力的体现;对观众来说,“大分”是决定比赛结果的关键点,更值得关注和品味.

3 赛 规

3.1 竞赛伦理的底线:“消极比赛”与“假球”

球类竞赛具有伦理性.中国女排在第14届世界女排锦标赛确保小组赛出线的情况下,为了避免与强手相遇,在小组赛和复赛中2次涉嫌让球,遭到了舆论和球迷的一致谴责.对此类现象,相关学者从不同角度和层面对诚信[6]、失范与规制[7]、公平价值[8-9]、竞赛约束[10-11]、道德契约化[12]、“消极比赛”认定与规避[13]、人道与异化[14]、越轨行为[15]等问题进行了研究,提出了一系列建设性的观点.

“消极比赛”和“假球”似乎都是“失真”比赛的表现形式.“消极”常用于表示不求进取,是一个与“积极”相对的概念,“消极比赛”表现的是比赛投入不足.“假”则表示不真,是一个与“真” 相对的概念,“假球”是指比赛的一方或双方有意识输掉比赛、或主动失分的行为.“假球”具有“消极比赛”的表现,但更甚于“消极比赛”,仅仅从字义上分析,投入不足与有意输掉比赛就有本质的区别,“消极比赛”主要反映的是态度问题,“假球”则反映的是道德问题.

2012年伦敦奥运会羽毛球比赛,为避免过早与队友相遇、避开强手,中国、韩国和印尼共8名女双运动员因“消极比赛”被取消当届奥运会参赛资格.国际羽毛球联合会(下简称为“国际羽联”)认为这些球员违反了比赛规定中有关“球员必须在比赛中发挥全力,不违反体育精神去比赛”的规定.从技术层面看,国际羽联以“消极比赛”为由进行处罚无可非议,但这4场比赛的实质仍是“假球”,新华社认为,“争输”比赛可以说是一种商业欺诈;中国、韩国、印尼选手的行为已经不是“合理利用规则”,而是公然违背了各国普遍实行的市场法则;中国新闻网的评论是“涉嫌故意输球”.

“消极比赛”的含义较为复杂,既有体力、精力合理分配的策略性选择,也有失去争胜动力的屈服性表现.前者是比赛策略的组成部分,也是比赛悬念与魅力的体现,被广泛认可而不会受到非议;后者失去拚搏超越的体育精神,可能引发不满.“消极比赛”往往是“假球”的共同表现形式,因此会被混为一谈.二者的本质区别在于比赛动机与对待比赛结果的认知:“消极比赛”虽投入不足,却不排斥取胜,“假球”既投入不足,又试图争输.因此,“假球”才是“失真”的比赛,这就是比赛策略和比赛伦理之间一条明确的界线.虽然认定“消极比赛”与“假球”有一定的难度,但将客观事实与主观性判断相结合,在技术层面是可能的.

3.2 竞赛规制的核心:公平与竞技

“运动竞赛是一项复杂的实践活动,一视同仁、机会均等、公平竞技是运动竞赛的完美追求, 然而,实际竞赛中要在竞赛方法上完全保证公平竞技往往是困难的,甚至是不可能的.”[16]于是,需要在精神层面明确竞赛活动的本质,强化竞赛的道德意识,规制竞赛行为.

体育竞赛,无论是古希腊宗教、政治、经济和文化的盛会,还是当今具有产业化、市场化和社会化特征的赛事活动,其核心内容都是通过体力、技艺、心智的全面比较,以取胜为目标的竞技活动.竞技,既是目标,又是内容;竞赛的实质是“优选”.2008年世界杯小组赛英格兰和比利时队在在小组赛前2轮两战两胜确保出线的情况下,雪藏了大量主力队员,最终赢球的比利时队教练马丁内斯也承认,虽然拿下了比赛,本场赢球并不是“第一要素”,保持球队健康的、和谐的气氛才是“最重要的”.此类“消极比赛”虽不会受到处罚,但也会引发是否遵守“公平竞赛”规则的争议.

以“假球”为特征的“失真”比赛更是从根本上破坏了体育竞赛的争逐本质,或将人所创造的文化活动变为逐利工具,或将体育竞赛的功能无限放大,都无异于釜底抽薪,造成体育竞赛意义与价值异化,最终损害的是作为竞赛主体的参与者本身.公平意味着比赛中双方地位、机会、利益的平等,一方不当获利、争得有利位置的同时,损害的是他人利益.这一结果并非通过竞技获得,因此,为竞赛道德所不容.以上两条理应成为具有“普遍主义”意义上的道德准则.

体育道德往往以观念的形式作用于体育竞赛,它是无形的,无法以外显的形式展现,它靠的是参与者的内化与自律.通过公认的体育道德评价标准,发挥道德规范的权威性和实效性,是实现有效竞赛的重要内容.

4 赛制、赛法、赛规的逻辑关系

赛制是一种程序性安排,决定着竞赛进度、对阵形式、优选过程,核心是合理、公平,在竞赛规程中体现;赛法是一种规定性安排,决定着比赛得分、胜负判定的标准,指向策略、价值,在竞赛规则中表达.赛制、赛法具有公开性、约定性、规范性的特点,比赛的进程通过编排在赛前就公示于众,比赛的法则也在参赛者熟知的规则中明文规定,因此成为每个参赛者必须遵守的程序与方法.赛制设定的程序,只有在一场场比赛顺利进行的前提下才能实现;由赛法规定而产生的比赛结果,只有使球队、球员在比赛进程中不断晋级,才能体现真正的价值.综合考察,赛制不仅是组织者掌控比赛的工具,也是参赛者有序比赛的工具;赛法不仅是运动员、教练员把握比赛胜负的技术,也对比赛进程产生实质性的影响.二者的根本目的均在于保证竞赛合理、有效地进行,实现优选的结果,存在着互为前提、互相依存的递进关系.

赛制、赛法从制度层面和技术层面维系着竞赛活动的运行.从技术层面看,并不罕见的“失真”比赛并未突破赛制、赛法的约定,恰恰是对赛制安排、赛法规定的战略性选择,却会招致公开的谴责和制裁,这无疑是一种悖论.可见,赛制、赛法的约定仍然具有局限性,用工具与技术手段并不能完全解决公平竞赛问题,也难以保证比赛的顺利进行,必须在伦理、道德层面对竞赛行为进行规范,这就是赛规.竞技伦理要解决的是竞技目的问题,是对赛制、赛法的支撑、引领与补充,与二者存在目的关系.由此形成制度层、技术层和伦理层三位一体的竞赛安排机制.

5 结 语

在技术层面,赛制、赛法均是“向善”的,其一系列制度安排与方法确定均是以竞技、优选为前提,主要解决比赛的效益与公平竞争、参赛者投入,以及整体比赛策略与单场战略战术、取得关键得分的矛盾.赛制、赛法蕴含着丰富的内涵,为一系列专业性、技术性操作带来了广阔的空间.竞赛实践证明,仅依靠技术手段尚不能完全规范竞赛行为,也难以保证竞赛的顺利运行,需要明确竞赛本质和伦理底线,实现“向真”的竞赛.