产业集聚与区域经济发展

——基于区位熵与基尼系数的实证分析

2019-05-08张齐,孙伟

张 齐,孙 伟

(安徽建筑大学经济与管理学院,安徽合肥230601)

2015年5月国务院正式印发《中国制造2025》,该纲要提出要提高产业集聚的的层次和水平,培育具有国际特色的制造业产业集群,推动区域经济协调健康发展。产业集聚是指同一产业在特定的某个地理区域内高度集中,产业资本要素在空间范围内不断汇聚的一个过程。

产业集聚水平的测度方法也引起诸多学者的研究。目前主要的测度方法有区位熵、产业集聚水平、行业集中度、赫芬达尔指数、空间基尼系数等。李扬选用区位熵等指标测度西部地区39个行业的产业集聚水平,结果表明大多数行业的集聚水平呈不断上升的趋势[1];徐康宁等采用行业集中度指标测度中国28个制造业地区的产业集聚程度,发现中国产业集聚趋势显著且仍在不断加强[2];雷朋使用E-G指数估算了我国20个制造行业3年的集聚水平,选取企业单位数和全部从业人员平均从业人数作为两个指标,研究发现大部分行业的E-G指数在不断增加[3];梁琦使用基尼系数分析了1994-2000年中国24个行业的集聚程度变化情况,研究发现我国地区产业分布的集中程度不断提升[4]。综合前人的研究,本文选取区位熵和空间基尼系数两个指标进行区域产业集聚程度的测算,一方面对测算的结果进行验证,避免偶然性带来的误差;另一方面对两个指标进行比较,评价指标影响经济发展的稳定性和准确性。

1 模型设定

1.1 区位熵

区位熵(Location quotient)也称生产的地区集中度指标或专门化率,是比率的比率,由哈盖特(P.Haggett)首先提出并用于区位分析中,其反映某一产业部门的专业化程度,以及某一区域在高层次区域的地位和作用。模型(1)如下:

其中,LQij就是该地区在全国的区位熵,qij为该地区的32个产业的总产值;q为该地区工业总产值的相关指标;qj指全国32个产业的的总指标;q为全国工业总产值的相关指标。LQij的值越高,地区产业集聚水平就越高,一般来说:当LQij>1时,我们认为j地区的区域经济在全国来说具有优势;当LQij<1时我们认为地区的区域经济在全国来说具有劣势。通过已有的研究表明区位熵的测算具有科学性和客观性,可在一定程度上反映出地区层面的产业集聚水平。

1.2 空间基尼系数

空间基尼系数是衡量产业空间集聚程度指标的一种,由克鲁格曼在1991年时提出,当时用于测算美国制造业行业的集聚程度,该方法应用较为广泛。其模型(2)如下:

其中,G为空间基尼系数,Si是i地区某产业就业人数占全国该产业就业人数的比重,xi是该地区就业人数占全国总就业人数的比重。G的值在0和1之间,若G的值越是接近0,那么该地区的产业分布越均衡;若G的值越接近1,则产业集聚程度越强。

2 实证分析

本文选定的研究范围为全国30个省市自治区(不含港澳台及西藏地区)2016年的32个2位代码产业的数据,数据来源于《中国统计年鉴》与《中国工业统计年鉴》。其中,计算区位熵选取的数据为各产业的年工业销售产值(当年价格),计算基尼系数选取的数据为年平均用工人数(万人),分别计算的区位熵与基尼系数结果如表1所示:

表1 各地区区位熵与基尼系数

通过两种表示集聚程度的指标,我们可以发现二者的结果是相近的,一方面表现在山东、江苏、广东均在集聚程度排名的前十,青海均排在倒数的位置,且与现实地区制造业与经济的发展相吻合;另一方面两个计算结果均表明产业集聚在全国总体上水平仍处于较低水平,能达到高集聚的地区并不多;同时二者的结果又是有差异的,原因可能在于区位熵统计的数据源于产值,基尼系数统计的数据源于用工人数,评价的指标体系不同,差异比较大的如内蒙古自治区在区位熵表现的集聚程度上排名倒数第一,但在基尼系数表现的集聚程度可以排在第九位,江西在区位熵表现的集聚程度上排名第四,但在基尼系数的集聚程度上排在第26位。我们可以进一步将二者结合进行比较,如可以将江西省的差异解释为江西省利用较少的人员集聚创造更多的资本集聚,而内蒙古自治区的差异解释为利用更多的人员集聚却创造了较低的资本集聚,这种发现将有利于当地政府和企业及时调整发展方向,规划人员的配备及如何正确提高产值。

3 产业集聚与区域经济发展

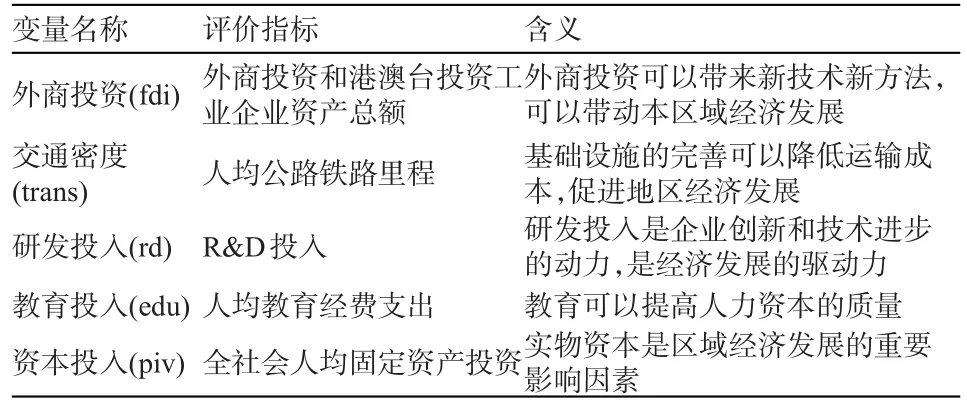

诸多的实证分析已表明产业集聚可以推动区域经济发展。本文选取表示区域经济发展的指标为30个省市自治区的地区生产总值,在多元回归分析中作为被解释变量。综合其他已有研究,选取以下五个控制变量(见表2):

表2 控制变量选择

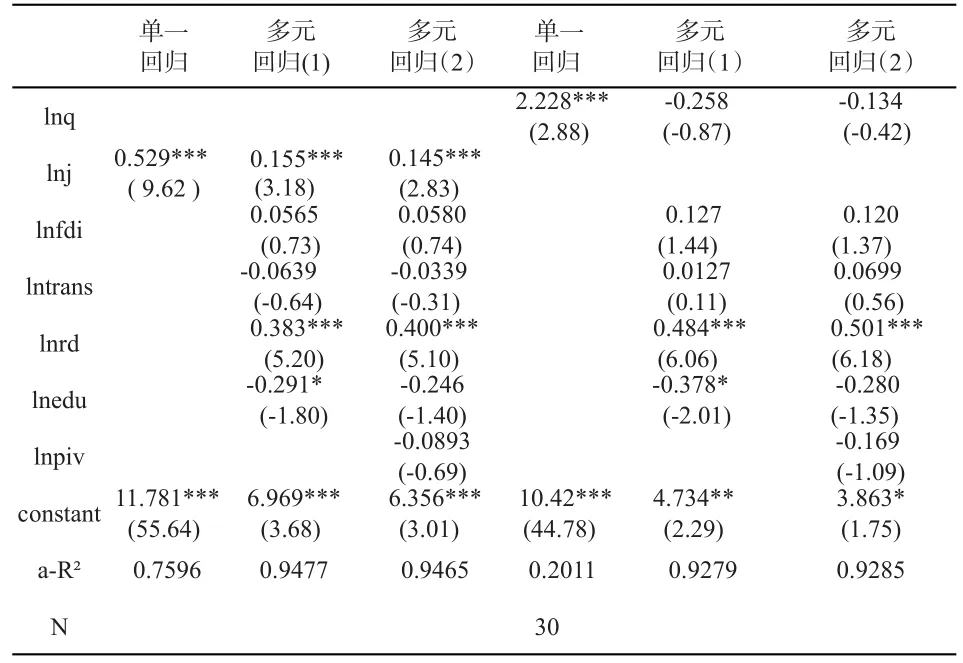

数据做对数处理消除异方差后分别使用区位熵(q)与基尼系数(j)进行多元回归分析,结果如表3:

表3 单一回归与多元回归分析结果

结果表明,带有基尼系数指标的模型拟合优度明显优于区位熵,单一回归分析中两种表示集聚的指标都对经济发展产生显著的正向影响,为避免偶然性,需加入控制变量进行观察和检验。模型中添加的与产业集聚无关的变量是为了尽可能全面的解释区域经济的发展[5]。当加入四个控制变量时,基尼系数的影响保持显著性,但是区位熵指标则已经不显著,经过多组测试发现区位熵表示的集聚程度具有不稳定性;继续添加控制变量,基尼系数的对数与地区生产总值的对数仍然存在显著关系,由此可以表明基尼系数表示的产业集聚可以显著提高区域经济发展。同时我们发现,加入的变量中,研发投入对经济增长产生显著正向影响,体现了创新是发展的第一动力;教育投入却产生显著的负向影响,这与大部分已有研究是相反的,为此进一步用教育经费支出与区域经济发展做了回归分析,发现教育经费支出对经济发展是显著正向影响,这里选用的是人均教育经费支出,原因是人口基数某种程度上影响了教育的质量。

4 结论与建议

本文通过使用区位熵与基尼系数分别测算30个省市自治区2016年的产业集聚程度,并使用多元回归分析的方法探索产业集聚与区域经济发展之间的关系,得出的主要结论如下:

第一,区位熵与基尼系数在一定程度上均可反映产业集聚的程度。由于所选的指标不同导致30个地区的排名出现差异,但总体上是一致的,如广东、山东、江苏均排在两种测算方式排名的前十位。由于区位熵选取的指标为产值,基尼系数选取的指标为人数,所以不得不思考究竟是资本集聚的地方集聚程度高还是人员集聚的地方集聚程度高,本文认为,人员集聚是产业集聚的一种特征,是创造资本汇集的动力,可以更好的反映产业集聚,且具有强的稳定性。

第二,产业集聚可以有效地促进经济发展。在单一回归分析中,两种指标表示产业集聚均通过1%的显著性检验,在控制了外商投资、交通密度、研发投入、教育投入、资本投入等要素后由基尼系数表示的产业集聚程度仍通过1%的显著性检验,而且从现实经济角度出发,我们发现产业集聚程度高的地区经济发展更好。说明产业集聚可以显著提高区域经济的增长,是提高区域竞争力的一种重要途径。

第三,产业集聚存在空间分布上的差异,呈现由东部沿海地区向中西部地区逐渐减弱的趋势。由实证分析结果显示,广东、福建、江苏、浙江等沿海地区具有较高的产业集聚,这些地区受益于改革开放率先建立起市场经济体制,劳动力资源丰富,产业链供应完整,销售市场也比较发达,这样就不断产生积累效应,进一步促进经济发展。而内陆地区则大多表现为均匀分布,内陆地区发展起步较晚,且市场多样化,很少产生以某种产业为集聚的发展形态,少数集聚的产业也是由资源依赖造成。

上述实证分析与影响因素的结论表明,当前中国制造业的产业集聚可以提高区域经济的发展,但是总体上产业集聚程度仍然偏低,就基尼系数而言,集聚程度最好的广东省仅为0.47,大部分处于0.1以下,这样的发展是不平衡的。因此要想进一步提高区域经济的发展,就需要不断优化区域产业格局,促进生产要素在区域之间的合理分配和流动,为此本文提出以下建议:

第一,优化产业布局,政策引导产业集聚。现阶段我国各省市产业集聚程度普遍较低,而产业集聚对经济发展的作用又不容忽视。因此各地区应充分发挥政府的引导作用,利用资源和地理优势等大力发展具有特色的制造业产业群,不断优化形成合理的产业布局;通过政策优惠等措施吸引优质的企业和外商投资,进一步提高产业集聚程度,使区域内产业结构升级,促进区域经济健康发展。

第二,统筹区域发展,打破区域间封锁壁垒。经济发展中应认识到产业集聚带来的空间溢出效应,以本省的经济增长带动相邻省市的经济发展,辐射带动相邻地区的产业集聚,打破区域间封锁形成友好的区域发展关系。东部地区进一步发挥产业集聚的优势,大力发展优势产业;中西部地区应进一步加强基础设施建设,完善经济发展环境,努力实现承接东部地区的产业转移,促进区域间的要素流动,以缩小地区之间的差距。

第三,发挥科研创新作用,注重人才引进。由实证分析的结果可知研发投入始终对经济发展保持显著性影响,现阶段的经济发展应加大研发投入,实现创新驱动发展,充分发挥要素的乘数效应;另一方面,产业集聚的本身是由于产业从业人员集聚造成,因此在产业集聚发展中应注重人力资源的积累和人才效应,特别是中西部地区更应注重人才引进,为区域经济发展提供可持续创造源动力,努力实现经济内生增长。