综合物探方法在岩溶区勘察中的应用

2019-05-07何灿高王杰张美多

何灿高 王杰 张美多

1 工程概况

某在建水利枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物及输水建筑物组成,其中位于右岸的输水隧洞,长约570 m,设计洞径3 m,隧洞中心线高程480 m,采用钻爆法分别从进口和出口位置相向掘进,进口掘进至桩号450 m时,位于桩号405~425 m的施工板房水泥地基出现坍塌现象;出口掘进至桩号550 m调压井位置发现溶洞,隧洞暂停掘进。位于左岸的帷幕灌浆明灌段因发现溶洞,设计位置变更。

工程区覆盖层包括黏土、碎石土等;右岸岩体以寒武系清虚洞组第1段薄层灰岩居多,溶蚀岩体相当发育;左岸岩体主要为中厚层至厚层灰岩,岩层产状较平缓。为查明隧洞未开挖段及帷幕灌浆改线段地质状况,决定采用高密度电法、地震折射波法的综合物探方法进行探测。

2 物探方法介绍

2.1 高密度电法

高密度电法是以介质的电阻率差异为基础的一种勘探方法。对于本工程而言,覆盖层、溶蚀灰岩、泥质充填型溶洞电阻率相对较低,相对完整灰岩电阻率相对较高,具备开展高密度电法探测的前提条件。

现场测试采用温纳装置,基本电极距为5 m,视场地情况单一排列一般布设52~60根电极,电极隔离系数为16~19,最大供电电压360 V,当测线较长时,采用重复30根电极方式连续观测。

高密度电阻率法探测深度可按下式估算:

式中 h——深度,m;

L——供电极距,m。

2.2 地震折射波法

地震折射波法是以介质的弹性差异为基础的一种勘探方法。对于本工程而言,覆盖层地震波速较低,下伏灰岩地震波速较高,具备开展地震折射波法探测的前提条件。

现场测试采用相遇时距曲线观测系统,道间距5 m,11道观测,锤击震源。

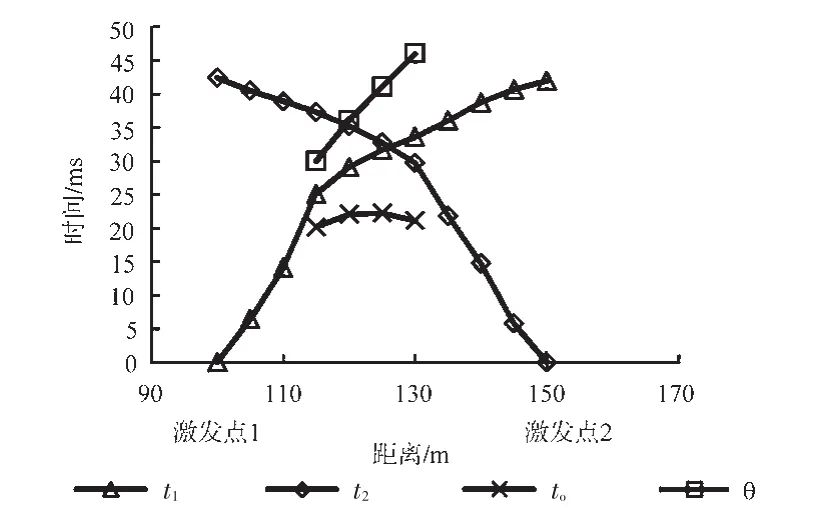

资料解释使用“t0法”进行解释,方法步骤如下:

绘制相遇时距曲线 t1(x)、t2(x),确定各时距曲线所反映的地层数,利用追逐时距曲线扩展相遇段,计算表层有效速度v1和互换时间t。

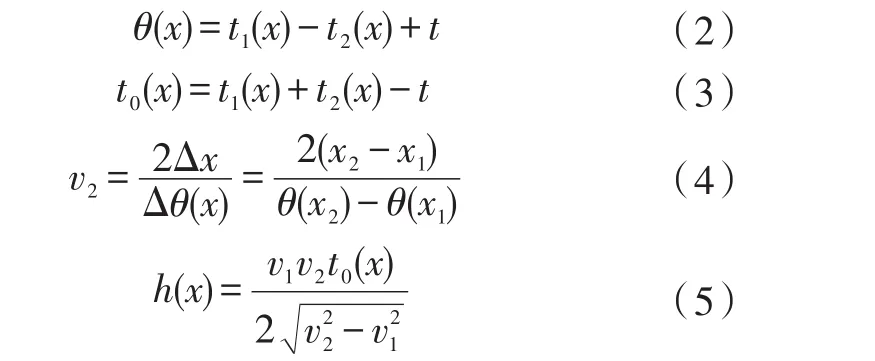

由时距曲线相遇段应用式(2)、(3)分别计算并绘制θ(x)曲线、t0(x)曲线。

下伏地层折射界面纵波速度v2利用式(4)计算得出。进而利用公式(5)计算测线上各检波点处目的地层折射界面埋深h(x)。

式中t1(x)——激发点1正向时距曲线观测时间,s;

t2(x)——激发点2正向时距曲线观测时间,s;

t——相遇时距曲线互换时间,s;

v1——折射界面上伏介质平均波速,m/s;

v2——折射界面滑行波速,m/s;

h(x)——折射界面深度,m。

3 探测成果

3.1 右岸输水隧洞探测

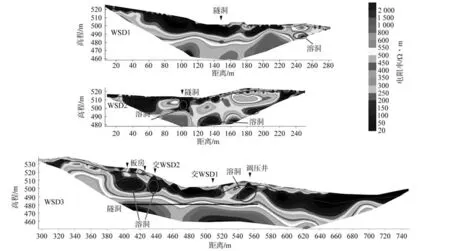

限于现场工作条件隧洞探测只布设高密度电法测线,在地表沿隧洞中心布置测线wsd3,在隧洞桩号510 m位置与隧洞方向夹角54o方向布设测线wsd1,在隧洞桩号435 m位置近垂直洞线方向布设测线wsd2,各测线电阻率断面图如图1所示,结合地质资料及开挖情况分析如下。

图1 输水隧洞高密度测线电阻率断面图

测试范围内3条测线电阻率断面呈现2层结构,上层电阻率相对较低,20~150 Ω·m,对应粉质黏土、碎石土等覆盖层;下层对应灰岩,其中相对完整基岩电阻率一般大于600 Ω·m,溶蚀岩体、泥质充填型溶洞电阻率一般小于200 Ω·m。

测线wsd1覆盖层电阻率20~150 Ω·m,在测线距离130~180 m较厚,为10~12 m,其余位置一般小于5 m;下伏较完整灰岩电阻率600~2 000 Ω·m,基岩电阻率低于200 Ω·m区域推测溶蚀(泥质充填的溶槽、溶蚀裂隙等)发育,测线距离240~260 m低阻区域发育溶洞,隧洞位置(高程480 m)处于溶蚀岩体中,岩体质量较差。

测线wsd2覆盖层电阻率20~150 Ω·m,覆盖层总体较薄,一般小于5 m;下伏较完整灰岩电阻率600~2 000 Ω·m,溶蚀岩体分布较广,电阻率低于200 Ω·m。测线距离80~110 m、高程490~500 m间存在一低阻异常区域,推测该处发育有泥质填充的溶洞;测线距离120~150 m、高程约495 m以下亦有垂向泥质充填溶洞发育,且该溶洞为其左侧所发育溶洞或溶蚀深槽的排泄通道;测线距离180~220 m、高程约505 m以下亦存在低阻异常区域,推测该处发育有泥质填充的溶洞。

测线wsd3覆盖层电阻率20~150 Ω·m,在隧洞桩号470~530 m、610~670 m处较厚, 10~12 m,其余位置一般小于5 m;下伏较完整灰岩电阻率600~2 000 Ω·m,桩号390~425 m、高程495~515 m间推测碎石土或泥质充填溶洞发育,该段地表施工板房在隧洞开挖后出现坍塌;桩号430~445 m、高程495 m以上,桩号540~560 m、高程480 m以上低阻区域,推测发育有泥质填充的溶洞,洞线所在高程桩号460~550 m间电阻率在500 Ω·m等值线附近,推测该区间洞线在溶蚀区岩体附近或者影响范围内,岩体质量较差,开挖安全隐患较大;桩号450~470 m洞线高程以下位置电阻率有降低趋势,推测为隐患区域。

综合分析认为,隧洞未开挖段(桩号450~550 m)溶蚀区岩体附近或者范围内,岩体质量较差,开挖安全隐患较大,附近未发现较大溶洞(洞径大于3 m)发育。

3.2 左岸帷幕灌浆明灌段改线探测

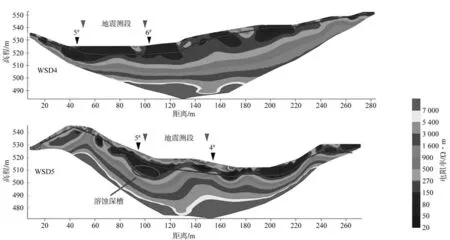

左岸帷幕灌浆明灌段布设高密度电法测线wsd4、wsd5,并在设计线路段(5#与6#之间、4#与5#之间)选取局部测段布设地震折射波法测试。

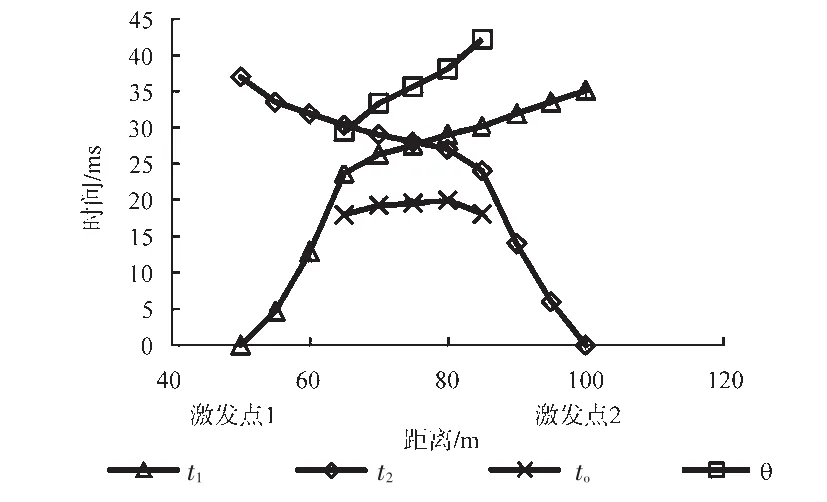

wsd4、wsd5线高密度电阻率断面图如图2所示,地震t0法解释综合时距曲线分别如图3、4所示,覆盖层与下伏基岩电阻率接近、地震波速差异较大,地震资料用于确定覆盖层界面,高密度资料用于探测深部结构。

wsd4线覆盖层电阻率较低,一般50~500 Ω·m,在测线距离42~102 m(5#与6#连线)间覆盖层相对较厚,层厚7.7~8.3 m,地震波速600~800 m/s;下伏灰岩电阻率200~7 000Ω·m,地震波速约3 200 m/s,随埋深增大电阻率逐渐变大,推测由浅至深岩体逐步从强风化过度到微新状,测试范围内在5#与6#点间的基岩内未见明显构造、溶洞等发育的迹象。

图2 惟幕灌浆改线段高密度测线电阻率断面图

wsd5线覆盖层电阻率变化较大,为50~3000Ω·m,在测线距离95~145 m(5#与4#点)间覆盖层相对较厚,层厚为7.0~10.5 m,且随测线距离变大有变厚趋势,地震波速600~800 m/s;下伏灰岩地震波速约2 400 m/s,电阻率200~7 000 Ω ·m,且从上到下电阻率由低逐渐变高,推测由浅至深岩体逐步从强风化过度到微新;测试范围内在5#与4#点间基岩内未见明显构造、溶洞等发育迹象,但推测在测线距离90~120 m间有溶蚀深槽发育。

图3 wsd4线地震解释综合时距曲线

图4 wsd5线地震解释综合时距曲线

4结语

水利水电工程勘察的实践表明,在存在物性(电阻率、地震波速)差异的前提下,高密度电法、地震折射波法在覆盖层厚度、基岩面形态、岩溶等探测中具备良好的效果。工程地质条件的的多样性、复杂性以及物探成果的多解性,单一方法往往较难解决问题,采用综合物探方法从多个物性参数角度多方位解译工程地质问题,提高探测精度。