思维对档案工作的影响

2019-05-07文/杨清

文/杨 清

当今社会发展进入人工智能时代,工厂都是流水线自动化了,原料从这头进去成品从那头出来,街头出现了无人超市,无人售卖机,据说很快还有无人驾驶汽车。有人说档案工作也会智能化、自动化,文件全部录入数据库,计算机检索,准确迅速,档案工作也可以大幅度削减人工成本,进入信息化、自动化的时代了。

笔者认为人工智能是不可能完全取代人工的。任何的信息化、自动化都是思维的产物,是为人服务的。这个世界的主体是人,任何方便快捷的东西出现都是为了解放人工而不是为了给人找麻烦,至于商业发展和落后人工之间的矛盾是全球政府亟待解决的问题。这里讨论一下档案发展中思维意识所起的作用。

一、档案工作中受制于人的主观思维的具体表现:

1.档案学的发展是无数人智慧努力推动的结果

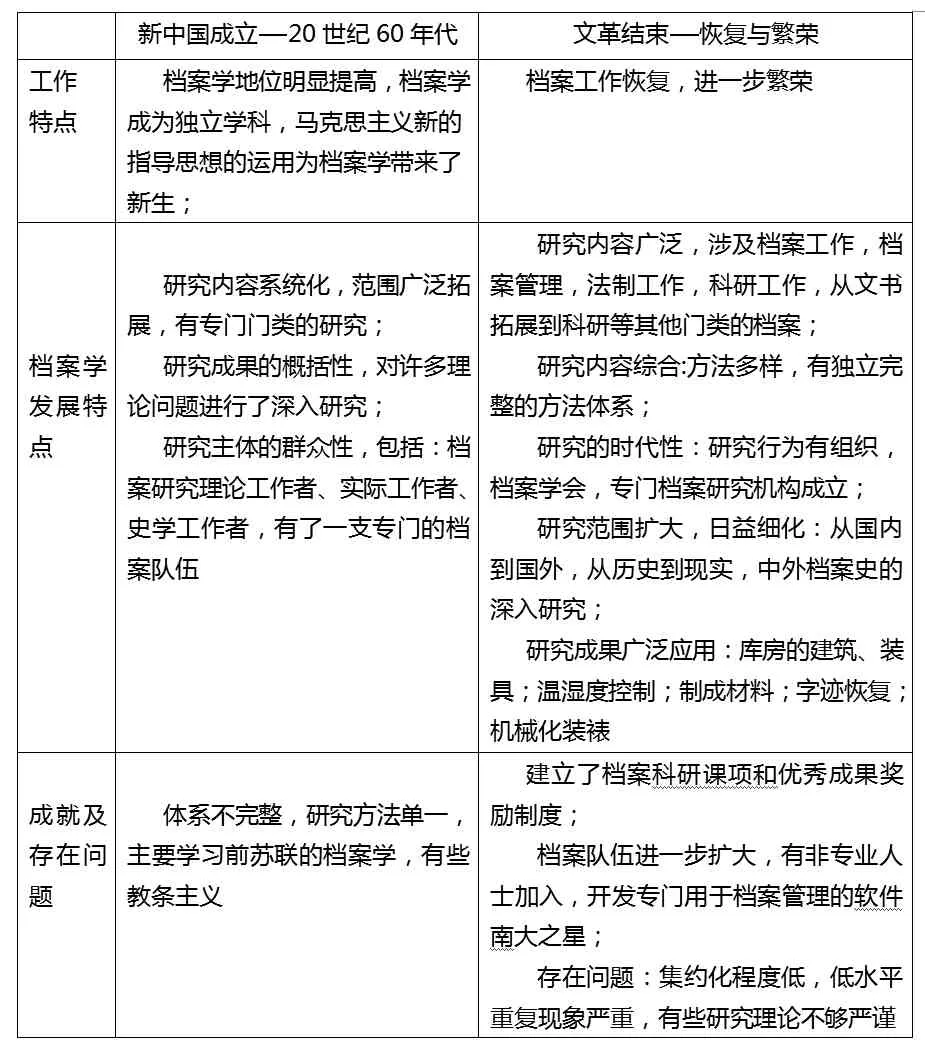

看一下档案发展的历史,各个时期档案工作者的思维、意识决定了档案工作的深度。(附表)

说明:文革时期档案工作几乎停滞倒退,故没有收入本表。

由上表可以认识到以下几点:

①档案工作实践是档案发展的动力,认识是进一步发展的基础和动力。

档案工作和时代需要息息相关,从封建社会局限于对帝王活动的记载,到近代越来越广泛的门类,管理的原则和方法,都是档案的工作人员在实践中遇到新问题而不断地摸索和总结出来的,这中间人的思维起了决定作用,经历了发现问题——寻找解决问题的办法——在实践中检验——形成基本理论体系这样的过程。

②结构合理的科研团队是档案学发展的关键因素。

?

?

所有的档案学成就和理论成果获得都是人积极思维,勇于实践的结果,懂得探索,不断创新是非常重要的品质,档案学发展到现在,涉及到很多学科的知识,所以各个不同学科研究人员的加入是大势所趋。

③稳定的发展环境和政策扶持。

上级领导能够意识到档案工作的重要性,提高档案研究的工作人员的待遇,阻止人才流失,予以优惠政策扶持,使档案工作不仅局限于日常工作的重复,而迈向更高的台阶。

④经济、科技、文化发展是档案发展的条件。

社会大环境决定了档案发展的高度和深度,新问题的出现推动着档案工作不断地向前发展,档案工作者思维意识也不断拓展。社会(档案)发展需要的永远是解决问题,不断探索,不断创新的人才。

2.档案工作各个环节所包含的人工意义

档案工作是指档案的收集、整理、鉴定、分类、立卷、编目、保管、利用、销毁、编研等一系列工作,每个环节都离不开人的经验和思维。档案工作从大的方面分,可以分成四类:

第一类:收集、整理、鉴定

档案包含的门类很广,不管哪类档案都要人工去收集,收集过程中人对档案概念的理解,对档案形式的鉴定,这些都是人工要把握的范畴。收集人对档案的理解会造成档案收集的偏差,举个例子,文革中由于政治形势的需要收集了很多革委会的档案,而对于楼宇资料、学生情况等科技、教学、物资的档案收集甚少,造成了这部分档案的空缺,很多资料无从查考。从档案演变的历史可以看出,最初档案只是史官的附属,只限于文书档案,没有科技、实物这些范畴的档案。所以收集人对档案的理解偏差会影响到档案的范围和广度;收集人对档案形势的把握,对存件真伪、价值的鉴定都需要丰富的阅历和经验,这些都是长久工作经验的积累,而非单纯的知识输入可以完成的。

第二类:档案的分类、立卷、编目更需要清晰、完整的档案学识

初次立卷的兼职档案员经常对档案的分类困扰,需经过两到三年才能熟练的掌握分类,有时还会出现上报报表没有附表的情况,他们对档案的分类、立卷、编目的准确把握都需要在档案馆专职人员指导下才能完成。

第三类:保管、利用、销毁

档案的保管对建筑、温湿度、防护措施等都是有要求的。虽然有些工作可以依赖机器完成,但是监控、操作,纸张的裱糊保护还都需要人工研究完成。在档案利用和鉴定工作中,虽然计算机检索也辅助档案利用提高了效率,但是对于早期档案由于法规不健全,档案分类不统一,有些文件必须通过人工检索,这些只有熟悉馆藏的人才能了解,能迅速地找到文件;另外,文件之间也是有联系的,计算机并不反映文件之间的关联关系、历史价值、意义,所以文件的销毁这样的工作也要完全靠人工的鉴别、执行来完成。

3.档案的编研更具有档案思维的特征

档案的编研是档案的工作的升华、结晶,更体现了档案思维的意义。档案编研简单分为三个层次:

第一层次:汇编类。简单地说就是把同一主题的文件从各年度抽取出来,汇编成册。如本单位的《三十年教龄汇编》《历次重要会议汇编》,这是个简单思维的过程,工作中发现同一类型档案重复利用率很高,就可以抽取出来做成汇编,减少重复查询,同时也避免反复调用原件给文件带来的损害。

第二层次:对原始文件进行摘录、剪辑、缩编,按照某一主题,重新组织编写、加工、归纳形成的编研材料。这是个相对复杂的思维过程,涉及遴选、摘录、剪辑、归纳等等思维加工的过程,例如本校的《大事记》,从中可以看出历史发展的过程。这类编研成果改变了档案原来的面貌,针对性强,信息相对集中,查询利用简便迅速,既是依据,又有参考作用。现有的高校档案编研成果大多数属于此类。

第三层次:对档案资源进行分析、研究和归纳的基础上,编写成新的参考资料。这是高级编研成果,包含对材料的对比、分析、研究、归纳、总结、预测和展望,是更高级的思维过程。例如本校的《校史》。这个层次的编研是一个再创造的过程,对编研人员的专业素质要求很高,产生了新的知识信息,是思维结晶的产物。本校在编《校史》时动用了老教授、处级干部等一批高素质人才,成立专门的校史小组,数次修改和增删,才编撰成《校史》。现在《校史》已经成为档案馆的第二参考,有力工具。

档案编研是把孤立、静止的材料归纳成系统、动态的材料,可以了解事态的全貌,观察工作中的不足,协助领导决策。而及时发现编研题材,组织编研,编研成果的运用都包含有种种思维的拓展运用,是思维的结晶,是档案管理的精华。

二、如何拓展思维,利用自动化、智能化更好地为档案事业服务

1.计算机的引入是档案事业现代化、自动化的开端,但不是人工服务和研究的终止。

前面说过,计算机的引入取代了档案工作中的部分人工,例如查询,不用通过繁琐人工检索的方式,方便快捷。但是科技是为人服务的,计算机的引入并不意味着人工服务的终止,我们可以利用科技力量更好地为档案事业服务。

应该说计算机的引入是办公自动化的开端,最早的卷内文件目录是手写的,后来使用计算机打印,现在的目录由各兼职档案员打好,网上直接传送,统一格式,只要稍作修改即可;以前要打印大量的《归档立卷时间表》给各单位分发,现在直接将通知挂在网上就行了。另外还建立了档案馆的网页和兼职档案员群,可以随时更新和联系;以前寄发毕业生档案需要手抄地址,现在用计算机统一打印,方便快捷;还有查询软件的引入,数据库的建立也大大地拓展了档案管理的视野,查询和编研变得更加方便、快捷,只有遇到疑难问题时才需要人工介入。科技发展是为人服务的,人工是不会被取代的,它更多的是要求档案工作者要不断地学习,不断地思考,不断地升级——除了懂档案管理,还要懂数据库,懂信息化,懂历史研究,档案已经成为一门综合性的学科了。

另外,需要指出的是不能过分依赖科技产品,纸质材料的保存,传统的技艺还是应该掌握的。我们的近邻日本就发生过这样的事故:以前退休人员的资料统一有电脑保存,结果一次大停电导致几十万人资料的丢失,由于没有备份,许多老人领不到养老金,陷入重重困难的局面。

2.积极思维,扩大视野,勇于创新。

未来进入人工智能时代,许多人工会被机器取代,但是机器得有人控制,有些东西是机器永远也取代不了的。记得有次看见有自动买面条的机器,觉得是商机,给人推荐,结果对方一口拒绝,他觉得面条要美女下的或者大叔下的才有味道。当然,这是句玩笑话,可是人和人之间温馨的感觉是机器永远也替代不了的。社会在发展,机器代替人工操作那些繁重的、危险的工作,或者精细的、准确性高的工作,而由此解放的人工可以从事创造性的工作。儒勒·凡尔纳当年的科幻小说出来的时候很多人觉得他脑洞大开,天方夜谭,但是当年他预计的很多事情都一一实现了,人类的创造性会让人类生活越来越美好,前提是人要不断地学习,提升自己,提高认知,不断进步,永远也不要停下探索的脚步。档案行业的人知识也不应只局限于档案,可以多多涉猎历史学、文书学、计算机管理、天文地理政治等等,只要多方了解,学问相通,一定会受益匪浅的。

3.多方位的服务。

未来的档案学将是一门综合性的学科,涉及到档案管理、计算机应用、声像介质研究和管理、历史学等等各方面的新知识,还有档案建筑、档案鉴定、档案学理论也都可能面对着新的问题。未来的档案很可能是种全方位的档案,既有文字材料,又有影像资料,除了文字,还可利用声、像、光各个介质,有实景再现,有录影讲述,绘声绘色。央视崔永元有一档“口述历史”的节目,也许有一天档案也会以某种直观方式出现,可视性强,群众喜闻乐见。

“这是一个最好的时代,这是一个最坏的时代”,这个时代里,档案管理也经历了科技进步的大潮,旧的管理模式和思想被淘汰,新技术的引入,新的问题层出不穷。但任何时候,人工智能的发展淘汰掉的永远是重复劳动,墨守成规的人,而掌握了更多知识,积极思维的人们永远是社会文明进步的推手。换句话说,某种程度上,我们的每一个创新思维都是在推动社会进步。